Der Termin ist von globaler Bedeutung, immerhin werden die nächsten Schritte im Kampf gegen die Klimakatastrophe festgelegt – doch kaum jemand hat ihn auf dem Schirm. Im Februar 2025 müssen alle Länder, die das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, bei der UNO ihre neuen Klimaziele einreichen – auch die Schweiz.

In der Sprache der Klimapolitik heissen diese Ziele „national festgelegte Reduktionsziele”, oder nationally determined contributions, kurz NDCs. In der Schweiz ist bei deren Festlegung der Bundesrat federführend. Die aktuellen NDCs beinhalten das Ziel, die Schweizer Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Die NDCs müssen alle fünf Jahre aktualisiert werden und sind sowas wie das Herzstück des Pariser Abkommens. Und gleichzeitig dessen grösster Stolperstein.

Denn das Pariser Abkommen legt nicht fest, wie stark welches Land seinen CO₂-Ausstoss reduzieren muss. Das bestimmen die Länder in ihren NDCs selbst. Das Pariser Klimaabkommen funktioniert also wie eine Hutkollekte nach einem Konzert: Alle dürfen so viel reinschmeissen, wie sie für angebracht halten. Dass dabei genug zusammenkommt, damit die Band davon leben kann, oder eben genug, um die Lebensgrundlagen der Menschheit nicht vollends zu zerstören, überlässt man dem Prinzip Hoffnung. Das war der einzig mögliche Konsens, dem 2015 in Paris alle Staaten zustimmen wollten.

Komplett frei von Regeln ist das Abkommen dennoch nicht: Es gilt der Grundsatz der „gemeinsamen, aber unterschiedlichen” Verantwortung. Demnach sind zwar alle Länder gemeinsam für die Klimakrise verantwortlich, aber nicht alle im selben Ausmass. Je mehr Klimagase ein Land ausgestossen hat und je besser es finanziell gestellt ist, desto mehr soll es beisteuern. Die äusserst reiche Schweiz müsste also entsprechend ambitionierte Klimaziele definieren. Tut sie bisher aber nicht.

Die Schweiz ignoriert ihre importierten Emissionen

Mit 4,8 Tonnen Treibhausgasen pro Kopf und Jahr liege die Schweiz unter dem Weltdurchschnitt, liest man in den aktuell noch gültigen NDCs der Schweiz. Laut der Website des Bundesamt für Umwelt (Bafu) belaufen sich die jährlichen Pro-Kopf-Emissionen hierzulande jedoch auf 13 Tonnen. Zwei Werte, die dermassen weit auseinanderliegen: Wie kann das sein?

Um den CO₂-Ausstoss eines Landes zu berechnen, gibt es mehrere Möglichkeiten. So kann man sich beispielsweise an den insgesamt auf seinem Territorium ausgestossenen Treibhausgasen orientieren oder etwa daran, wie viel CO₂ seine Bevölkerung mit ihrem Konsum verursacht.

Die Schweiz ignoriert mehr als die Hälfte der Treibhausgase, die die Bevölkerung mit ihrem Konsum verursacht.

In vielen Ländern liegen diese zwei Werte relativ nahe beieinander. Nicht so in der Schweiz: All die importierten Handys, T‑Shirts und getrockneten Papayas, die wir hierzulande konsumieren, verursachen irgendwo ausserhalb der Schweiz Emissionen. Kaum ein anderes Land verursacht mit seinem Konsum pro Person mehr Emissionen im Ausland.

Die Berechnungsmethode, die das Pariser Abkommen anwendet, basiert jedoch auf den Territorialemissionen.

Und daran hält sich die Schweiz gerne. Mit einschneidenden Folgen: Nicht nur die Schweizer Klimaziele, sondern auch die hiesigen Klimagesetze beziehen sich grundsätzlich nur auf die Emissionen, die auf Schweizer Boden entstehen. Damit ignoriert die Schweiz mehr als die Hälfte der Treibhausgase, die die Bevölkerung mit ihrem Konsum verursacht. Diese nicht adressierten Importemissionen sind das vielleicht grösste Loch in der Schweizer Klimaschutzgesetzgebung.

Die reiche Schweiz erkauft sich die Möglichkeit, ihre inländischen Emissionen weit weniger stark zu reduzieren, als nötig wäre.

Das ist nur schwerlich mit dem Grundsatz der gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortung zu vereinbaren. Dieser Meinung ist auch Cyril Brunner: „Die territorialen Emissionen als ersten Ausgangspunkt zu nehmen, macht durchaus Sinn, weil es eine relativ einfach zugängliche Grösse ist”, sagt der ETH-Klimaforscher. Gleichzeitig müsse den Ländern aber bewusst sein, dass die Territorialemissionen nur eine erste Annäherung sein können. „Damit es global realistischerweise aufgeht, muss man sich in einem zweiten Schritt fragen, wie man von den nationalen Emissionen zu einer fairen globalen Verteilung der Verantwortung kommt.” Hier spielen laut Brunner verschiedene Faktoren eine Rolle: Wie viel hat ein Land in der Vergangenheit ausgestossen? Wie wohlhabend ist es? Aber eben auch: Wie viele Emissionen verursacht durch seinen Import im Ausland?

Spannend wird also sein, ob die Schweiz auch in den neusten NDCs ihre hohen Importemissionen ignoriert und sich auf dem internationalen Parket weiterhin mit halbwahren Zahlen brüstet.

Schweizer Sonderweg mit Auslandsreduktionen

Immer wieder ist in den Medien von Schweizer Klimaschutzprogrammen im Ausland die Rede: In Georgien wird altes Frittieröl zu Biodiesel gemacht, in Thailand auf E‑Busse umgestellt und in Ghana effizientere Kochöfen verteilt. Übernimmt die Schweiz durch die Finanzierung solcher Projekte nicht Verantwortung für die vielen von uns im Ausland verursachten Emissionen?

Nein, im Gegenteil. Dass die Schweiz ärmere Länder bei der Dekarbonisierung unterstützt, ist zwar grundsätzlich zu begrüssen. Nicht aber, dass sie die im Ausland reduzierten Treibhausgastonnen einfach mit den erwähnten 4,8 Inlandtonnen pro Kopf verrechnet. Die reiche Schweiz erkauft sich damit die Möglichkeit, ihre inländischen Emissionen weit weniger stark zu reduzieren als nötig wäre. Und sie schlägt hier im europäischen Vergleich einmal mehr einen Sonderweg ein: In der EU müssen die Länder all ihre Reduktionen auf dem eigenen Territorium umsetzen.

Der Climate Action Tracker, ein unabhängiges wissenschaftliches Projekt, das weltweit die Klimamassnahmen der Länder beurteilt, hat eigens für diese Runde neue NDCs eine Website erstellt, auf der ersichtlich ist, welche Staaten ihre neuen Klimaziele bereits an die UNO geschickt haben und wie viele Emissionen mit den gegebenen Versprechen abgedeckt werden können. Stand heute haben erst vier Länder eingereicht: Brasilien, die USA, Uruguay und die vereinigten Arabischen Emirate. Hier geht’s zum Update Tracker.

Bereits mit den hohen Importemissionen schiebt die Schweiz viel Reduktionsarbeit auf andere ab. Mit den ausländischen Kompensationsprojekten entledigt sie sich noch mehr Reduktionsbürde. Der Climate Action Tracker schreibt auf seiner Website: Die Schweiz solle in erster Linie auf tiefgreifende Reduktionen im eigenen Land hinarbeiten und Entwicklungsländer durch Klimafinanzierung unterstützen, anstatt Emissionsgutschriften zu kaufen, um sie auf ihre eigenen Ziele anzurechnen. Die Schweiz macht aber das Gegenteil: Laut den Entwürfen für eine neue CO₂-Verordnung wird der Auslandanteil von 25 auf 33 Prozent erhöht.

Man darf gespannt sein, was sich der Bundesrat bei den neuen NDCs für die geforderten Ambitionssteigerungen einfallen lässt.

Der Emissionshandel zwischen den einzelnen Ländern ist im Pariser Abkommen in Artikel 6 geregelt. Dieser ist nach gut zehn Jahren an der COP29 in Baku im letzten November endlich zu Ende verhandelt worden. Die NGO Carbon Market Watch schreibt dazu: „Die erzielte Einigung über die Kohlenstoffmärkte nach Artikel 6 birgt die Gefahr, Cowboymärkte zu einem Zeitpunkt zu erleichtern, an dem die Welt einen Sheriff braucht”.

Das Bafu hingegen lässt in einer Medienmitteilung zur Klimakonferenz verlauten: „An der COP29 konnten weiter griffige Umsetzungsregeln für den weltweiten Marktmechanismus verabschiedet werden.” Die Einschätzungen könnten kaum unterschiedlicher sein.

Höhere Ambitionen gefordert

Um die im Februar erwarteten Schweizer NDCs einzuordnen, ist auch noch etwas anderes entscheidend: Das Pariser Abkommen schreibt vor, dass die neuen Klimaziele im Vergleich zu den vorherigen immer ambitionierter sein müssen.

Das kann mitunter kuriose Formen annehmen. Eine ältere Version der Schweizer NDCs preist beispielsweise folgende Ambitionssteigerung an: Neu werde man bis 2030 nicht mehr nur eine Treibhausgasreduktion von 50 Prozent anstreben, sondern von mindestens 50 Prozent.

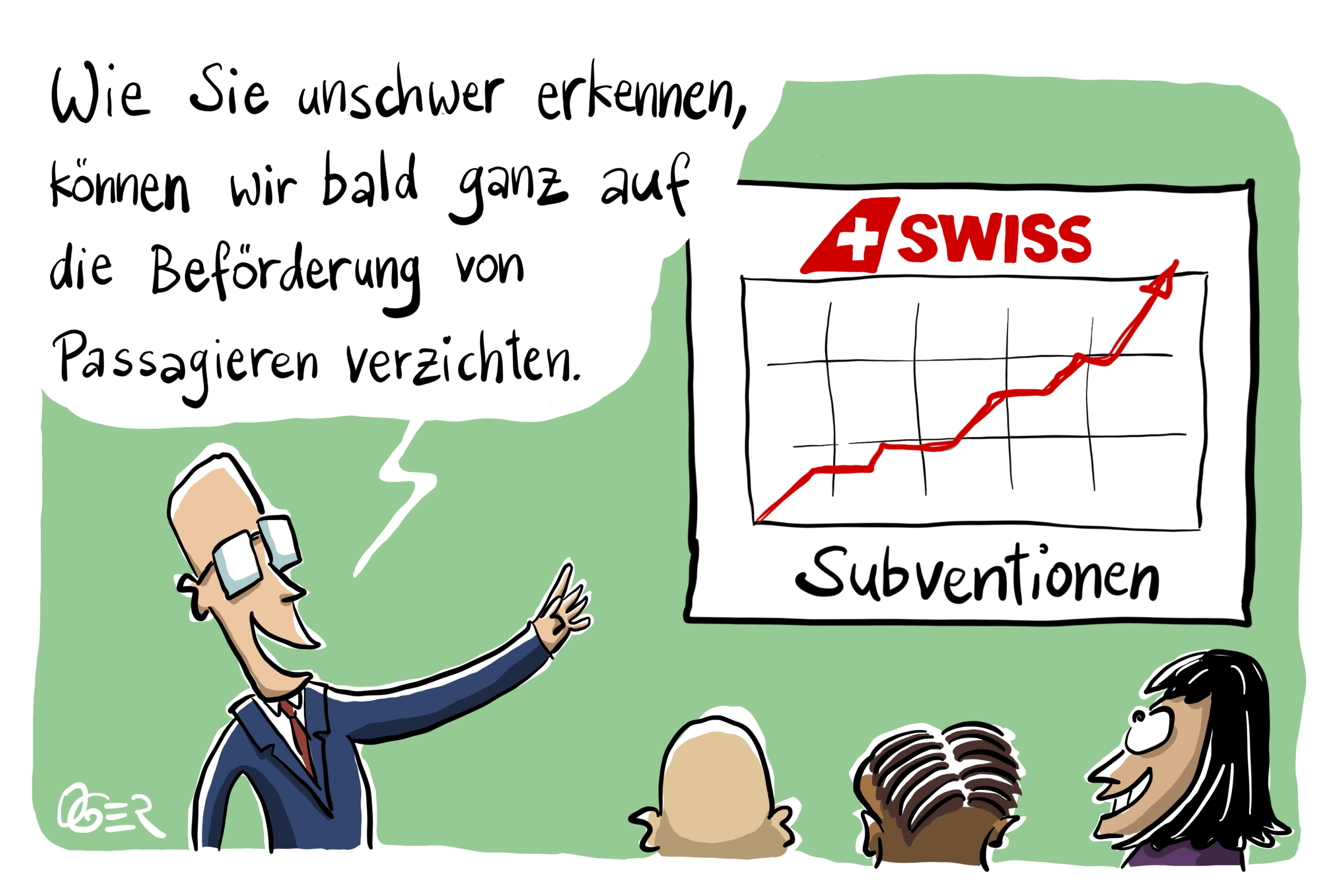

Man darf gespannt sein, was sich der Bundesrat bei den neuen NDCs für die geforderten Ambitionssteigerungen einfallen lässt. Die zuletzt beschlossene Streichung bei der Nachtzugförderung, die geplante Erhöhung des Auslandanteils oder auch die sehr schleppende Umsetzung des neuen Klimaschutzgesetzes tragen gerade nicht zu Emissionsreduktionen bei. Ausserdem betrifft das umfassende Sparprogramm, das der Bundesrat voraussichtlich Ende Januar in die Vernehmlassung schicken wird, auch den Klimaschutz.

Es dürfte für den Bundesrat also nicht leicht werden, ambitioniertere und verantwortungsvolle NDCs zu formulieren.

Dieser Beitrag ist zeitgleich in der WOZ erschienen.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 39 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2288 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1365 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 663 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?