Die Schweiz ist ein gewissenhaftes Land – zumindest, wenn es um ihre statistischen Erhebungen geht. Das Bundesamt für Statistik (BFS) zeichnet mit Tabellen, Balken- und Kuchendiagrammen die Schweiz in all ihren Facetten nach – vom Themenbereich „Bevölkerung“ über „Kriminalität und Strafrecht“ bis hin zu „nachhaltiger Entwicklung“. So kann man mit wenigen Klicks herausfinden, dass 2015 10’752’686 Hühner in der Schweiz lebten.

Gerade bei der peniblen Hühnerzählung stellt sich schnell die Frage, was der konkrete Nutzen der institutionalisierten Statistikerhebung sein soll. Das BFS beantwortet diese etwas plumpe Frage auf seiner Webseite in einer für MathematikerInnen ungewohnt poetischen Art: Auf seiner Webseite stellt es fest, dass „Statistiken [...] Ankerplätze in einer immer komplexer werdenden Welt [sind]“ und dass „[h]äufig emotional geführte politische Debatten [...] durch sie auf den Boden von Tatsachen und Fakten gestellt werden [können]“. Wie das konkret aussehen kann, erläuterte der BFS-Chef Georges-Simon Ulrich anhand des Hühnerbeispiels: „Die Hühner sind ein kleiner Teil vom Ganzen. Letztlich geht es um die Frage, was die Schweizer Landwirtschaft produziert. Es gibt verschiedene Meinungen, wie die Landwirtschaft in Zukunft aussehen soll – aber nur, wenn Sie Zahlen zum Ist-Zustand haben, gibt es eine Basis für diese Diskussion.“

Genau hier liegt der Kern der statistischen Erhebung der Schweiz: Sie macht gesellschaftliche Phänomene sichtbar, ordnet sie und liefert dadurch eine gemeinverständliche Sprache, die der politischen Interpretation und dem öffentlichen Diskurs zur Verfügung steht. Einzelphänomene können dadurch als Manifestierung einer gesellschaftlichen Tendenz oder als Anomalien identifiziert werden.

Wie der Berner Soziologe Ben Jann herausfand, sagt die Ausländerkriminalitätsstatistik mehr über sozioökonomische Faktoren aus als über kulturspezifische. So kann der politischen Ausbeutung von Einzelfällen der Wind aus den Segeln genommen werden. Dass die Wichtigkeit dieser aufklärerischen Funktion nicht über das ganze politische Spektrum gleich geschätzt wird, zeigte sich spätestens, als die Schweizerische Volkspartei und der Gewerbeverband das Budget des BFS halbieren wollten.

Asylstatistik als politisches Dauerthema

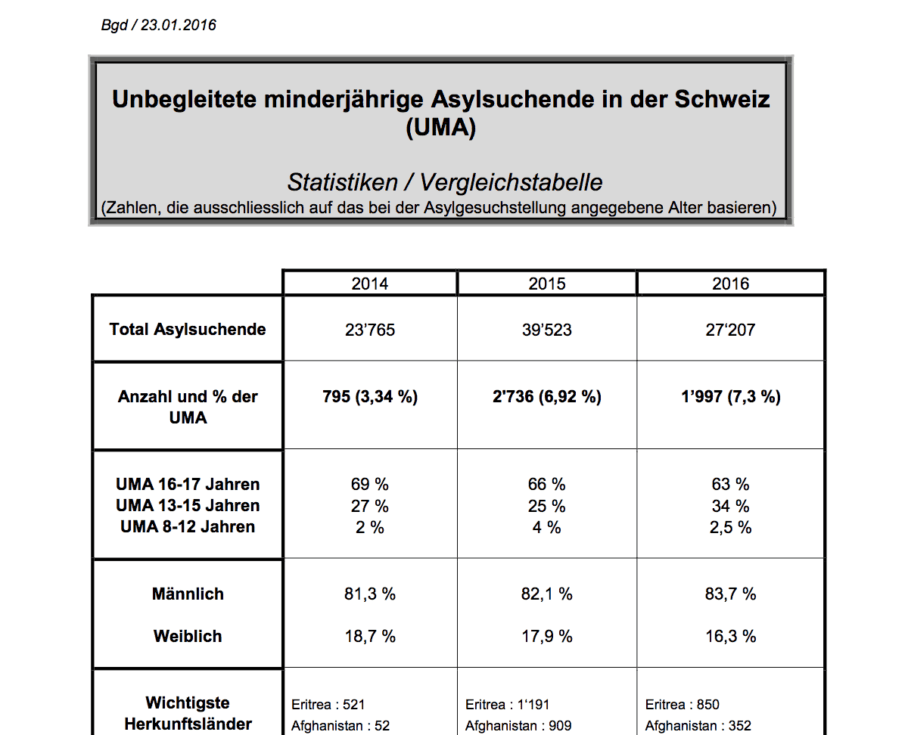

Das BFS ist aber nicht die einzige Stelle, die am statistischen Bild der Schweiz mitarbeitet. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) veröffentlicht in regelmässigen Abständen wichtige Kennzahlen zur Schweizer Wirtschaft, etwa die Arbeitslosenzahlen oder die Konjunkturprognosen. Und das Staatssekretariat für Migration (SEM) ist für die statistische Erhebung rund um Asylsuchende verantwortlich. In einem monatlichen Bericht publiziert es alle Zahlen zum Asylwesen der Schweiz. Dabei werden die Zahlen nach vielen verschiedenen Indikatoren aufgeschlüsselt – etwa nach Herkunft und Prozessstatus der Asylsuchenden. Auch eine separate Statistik zu unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) wird jährlich publiziert.

Neben der monatlichen Asylstatistik gibt es auch „finanzrelevante Daten der Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene, die sich seit längstens sieben Jahren in der Schweiz aufhalten“ (SH-AsylStat). Solche Statistiken können handfeste Konsequenzen haben: Am 24. September 2017 entschied die Zürcher Stimmbevölkerung mit 67.2%, dass vorläufig aufgenommene Flüchtlinge in Zukunft nur noch Asylvorsorge statt Sozialhilfe (Kürzung von 900 auf 360 Franken im Monat) bekommen. So argumentierte die SVP Kanton Zürich, welche auch die Urheberin des parlamentarischen Vorstosses war, mit der kantonalen Asylsozialhilfestatistik.

Schön, dass die Diskussion rund um die Änderungen im Sozialhilfegesetz im Kanton Zürich auf dem Fundament von statistischen Erhebungen stattgefunden hat. Aber man kommt nicht um die Erkenntnis herum, dass gerade im Asylbereich nur das Nötigste erhoben wird. Jeden Monat wird die Anzahl von Asylgesuchen mit derjenigen vom Vormonat verglichen. In Echtzeit kann die Entwicklung der Flüchtlingsbewegungen mitverfolgt werden. Die Darstellung als prozentuale Differenz zwischen den einzelnen Monaten liefert zwar einen Kontext, aber dieser greift für eine informierte Diskussion viel zu kurz. Die Asylstatistik wird von beiden politischen Polen oft instrumentalisiert, um das jeweilige Narrativ mit Zahlen zu unterfüttern. Doch während wir den Rest der Bevölkerung in schier endlose Indikatoren aufteilen und analysieren können, fehlen uns über Personen aus dem Asylbereich, den wohl meist diskutierten (und polemisierten) Teil, weit wichtigere Zahlen. Zum Beispiel fehlen basale Daten über ihren Gesundheitszustand.

Klaffende Lücken im dichten Statistikdschungel

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in einem im Jahr 2010 publizierten Bericht gesundheitliche Aspekte von Asylsuchenden aus Sri Lanka und Somalia erfasst. Zahlen zu Geburtsgebrechen oder Behinderungen fehlen jedoch. Dabei gehören – wenig überraschend – Asylsuchende mit Behinderungen zu den „unsichtbarsten, vernachlässigten und sozial ausgegrenzten Gruppen“. Das konstatierte ein Bericht der Woman’s Refugee Commission aus dem Jahr 2008.

Asylsuchende mit Behinderungen erleiden eine doppelte Diskriminierung. Zum einen haben sie — wie alle anderen Asylsuchenden — mit den Tücken des Asylprozesses zu kämpfen. Zusätzlich sind sie aber auch noch darauf angewiesen, dass sie Zugang zu speziellen Behandlungen und Angeboten bekommen. So ist es in einigen Kantonen — wie etwa dem Kanton Bern — immer noch der Fall, dass Asylsuchende oft in unterirdischen Kollektivunterkünften untergebracht werden. Diese Einrichtungen sind für Menschen mit Behinderungen nicht geeignet. Die fehlenden Betreuungsmöglichkeiten können dazu führen, dass ihnen der Wiedereinstieg in ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben erschwert wird. Früher gab es eine Einrichtung für betreuungsintensivere Asylsuchende, den Nusshof im Gampelen. Diese wurde aber 2013 geschlossen und durch ein normales Durchgangszentrum ersetzt.

Es ist ein äusserst erdrückendes Fazit. Aber die Situation wäre nicht aussichtslos. Damit sich die Lage der Asylsuchenden mit Behinderungen signifikant verbessert, sollte weltweit ein standardisiertes Datenerhebungssystem eingeführt werden. Wer unsichtbar, vernachlässigt und sozial ausgegrenzt ist, sollte durch die trockene Arbeit von MathematikerInnen endlich seinen Weg in das gesellschaftliche Bewusstsein finden. Das Problem: Nicht nur das BAG schaut weg, wenn es um Behinderungen bei Asylsuchenden geht. Wie der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfeorganisationen AGILE unlängst feststellte, erhebt auch das SEM keine Daten zur Anzahl Asylsuchenden in der Schweiz mit einer Beeinträchtigung oder einer Behinderung. Auf Anfrage bestätigte das SEM, dass es „[ü]ber den gesundheitlichen Zustand [...] keine Statistik [führe].“ Auch das BFS hat keine Zahlen. „Wir haben keinen Auftrag des Parlaments, diese Daten zu erfassen.“

UMA-Statistik der Schweiz laut UNO unzureichend

Aber es sind nicht nur Asylsuchende mit Behinderungen, welche nicht im statistischen Bild der Schweiz auftauchen. Bereits 2002 hielt die UNO-Kinderrechtskommission in ihrem Bericht zu den Kinderrechten in der Schweiz fest, dass die Schweiz eine lückenhafte Datenerhebung zur Situation von Kindern in der Schweiz hat. 2015 — 13 Jahre später – findet sich derselbe Kritikpunkt immer noch in den Empfehlungen zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention. Besonders für sehr verletzliche Gruppen, wie etwa unbegleitete minderjährige Asylsuchende, wären verlässliche Zahlen besonders wichtig. Die UN-Kindrrechtskommission empfiehlt der Schweiz daher, ein detailliertes Datenerhebungssystem für besonders verletzliche Kinder zu erstellen.

Auch das Schweizer Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKRM) empfahl in seinem 2014 veröffentlichten Bericht die Schaffung eines umfangreichen und detaillierten Datenerhebungssystems. Während das SEM den Forderungen des SKRM 2015 mit einer genaueren Aufschlüsselung der Altersstruktur in der UMA-Statistik nachgekommen ist, bleibt eine zweite Forderung bisher unerfüllt: „Die zuständigen kantonalen Behörden sollten ebenfalls angehalten werden, detaillierte Daten über das Profil und die Betreuungsmassnahmen der ihnen im Rahmen des Asylverfahrens zugeteilten UMA zu führen.“

Der Genfer Psychologieprofessor und Mitautor des SKRM-Berichtes, Prof. Philip Jaffé, sagt, dass er in der statistischen Erhebung eine absolute Notwendigkeit für weniger sichtbare Bevölkerungsgruppen wie unbegleitete minderjährige AsylbewerberInnen sieht: „Die moderne Herangehensweise für die Umsetzung von Menschenrechten ist heute evidenzbasierend [sic!]. Es reicht nicht mehr einfach, übergeordneten Idealen zu folgen. Man muss sich an quantitativen Erhebungen orientieren.“

Für ein solches Datenerhebungssystem für unbegleitete minderjährige Asylsuchende wären die kantonalen SozialdirektorInnen zuständig. Zwar veröffentlichte die Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) 2016 Empfehlungen zum Umgang mit UMA. Die Empfehlungen, die sich vor allem an die kantonalen Behörden richten, verfolgen das Ziel einer „Harmonisierung in den in ihre Kompetenzen fallenden Bereichen Unterbringung, Betreuung und gesetzliche Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Personen aus dem Asylbereich“.

Doch es finden sich keine Forderungen für ein detailliertes Datenerfassungssystem. „Wir haben einige Aspekte der Empfehlungen der UNO-Kinderrechtskommission aufgenommen, so zum Beispiel die Verwendung des Begriffs ‚übergeordnetes Interesse des Kindes’. Die Forderung nach einem Datenerhebungssystem wurde von uns hingegen nicht geprüft“, sagt Dr. Loranne Mérillat, Fachbereichsleiterin Migration bei der SODK.

Kantonale Unterschiede ausmerzen

Die Empfehlungen sind ein Tropfen auf den heissen Stein. Erst ein interkantonales Datenerhebungssystem kann als wichtiges Kontrollinstrument für die Harmonisierung mit dem Umgang von UMA funktionieren. „Das Asylverfahren für UMA ist aufgesplittet auf verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Damit die Menschenrechte geschützt werden können, muss dafür geschaut werden, dass alle Stufen des Verfahrens möglichst viele Daten über die Kinder erheben“, ist Professor Jaffé überzeugt. Nur so kann man das Phänomen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden und deren Probleme genauer verstehen.

Wie ein Bericht der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht 2014 feststellte, bestimmt der Zufall „über die Art der Unterkunfts‑, Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten und den Zugang zur Rechtsvertretung und Beratung.“ In gewissen Kantonen werden die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in speziellen Heimen mit angepassten Betreuungsstrukturen untergebracht, während sie in anderen Kantonen die Schlafsäle mit Erwachsenen teilen.

Obwohl die Behörden die Empfehlungen der UNO-Kinderrechtskomission und des SKRM-Berichtes nicht übernommen haben, hat die Allianz für die Rechte der Migrantenkinder (ADEM) ein Mapping der UMA-Betreuungsstrukturen begonnen. Bisher ist es nur eine unvollständige Momentaufnahme, aber bis Ende des ersten Semesters soll dann eine Übersicht über alle Kantone vorhanden sein.

Mit Kuchendiagrammen gegen Populismus und DemagogInnen

Die Schweiz ist ein gewissenhaftes Land – zumindest, wenn es um ihre statistische Erhebung geht. Doch die Macht, die hinter Statistiken steckt, kann schnell vergessen gehen. Statistik liefert uns die Möglichkeit, gesellschaftliche Phänomene in einer gemeinverständlichen Sprache einzuordnen und zu vergleichen. Sie bietet uns eine Grundlage, auf welcher informierte politische Debatten stattfinden können.

Hinter den statistischen Lücken im Asylbereich steckt eine Fehlkalkulation: Da Statistiken teuer sind, gibt man lieber Geld für andere, greifbarere Massnahmen aus. Und obwohl die quantitative Erhebung alleine keine Probleme zu lösen vermag, ist sie zentral dafür, dass bisher unsichtbare Bevölkerungsgruppen für den politischen Diskurs sichtbar gemacht werden. Denn obwohl Asylsuchende mit Behinderungen oder UMA die Konsequenzen von politischen Entscheiden mindestens genauso spüren wie der Rest der Schweiz, fehlt ihnen ohne die entsprechende statistische Erhebung die Sichtbarkeit – und somit die Aussicht, dass sich ihre Situation durch eine informierte Debatte spürbar verbessert.

Auf die Frage, warum es überhaupt so viele Zahlen brauche, antwortete der BFS-Chef: „Stellen Sie sich vor, es gäbe überhaupt keine Statistik. Dann wäre die Welt voller Demagogen, die irgendwas behaupten würden, das niemand überprüfen könnte.” Aber stimmt das wirklich? Denn wie uns DemagogInnen auf der ganzen Welt täglich aufs Neue zeigen, scheinen auch die besten Statistiken und wissenschaftlichen Erhebungen nur wenig gegen populistische Rhetorik ausrichten zu können. Problembewusstsein hat oft mehr mit Aufmerksamkeitsmanagement und Themenbewirtschaftung zu tun. Jedes mal, wenn Donald Trump die Lüge der vergewaltigenden Horden aus Mexiko wiederholt, werden wir ein wenig abgestumpft.

Ob hinter den statistischen Lücken im Asylbereich zusätzlich auch ein politisches Kalkül steckt, ist unklar. Es fällt aber auf, dass gewisse politische Akteure, die es schon (mehrfach) nicht so genau nahmen mit der korrekten Datenerhebung, äusserste Genauigkeit und Sorgfalt bei der Ausländerkriminalitätsstatistik verlangen. Während diese aber zu Sanktionszwecken verwendet wird, werden andere, die das Leben der Schwächsten verbessern würden, nicht erhoben.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 26 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1612 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 910 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 442 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?