Mein Göttibub durfte sich sein Weihnachtsgeschenk selbst aussuchen – also ging ich mit ihm in die nächstgelegene Buchhandlung. Die Entscheidung war nicht schwer: Seine Wahl fiel auf das Buch 100 Dinge, die ein Junge wissen muss.

Verständlich, das Buch ist cool. Es wird darin kindergerecht erklärt, wie man eine geheime Botschaft versendet, sich eine Holunderpfeife baut oder einen Fahrradreifen repariert. Gleich daneben lag noch ein weiteres Buch desselben Verlags mit dem Titel 100 Dinge, die ein Mädchen wissen muss: eine Sammlung von Rezepten, Schönheitstipps und Deko-Ideen. Ich stutzte und schrieb sogleich den Bücher-Grosshändler mit der Bitte an, mir zu erklären, wieso seiner Meinung nach Jungen und Mädchen so fundamental unterschiedliche Dinge „wissen müssen”. Leider erhielten wir von Orell Füssli keine Stellungnahme.

Suppen für Glamour-Queens und Champions

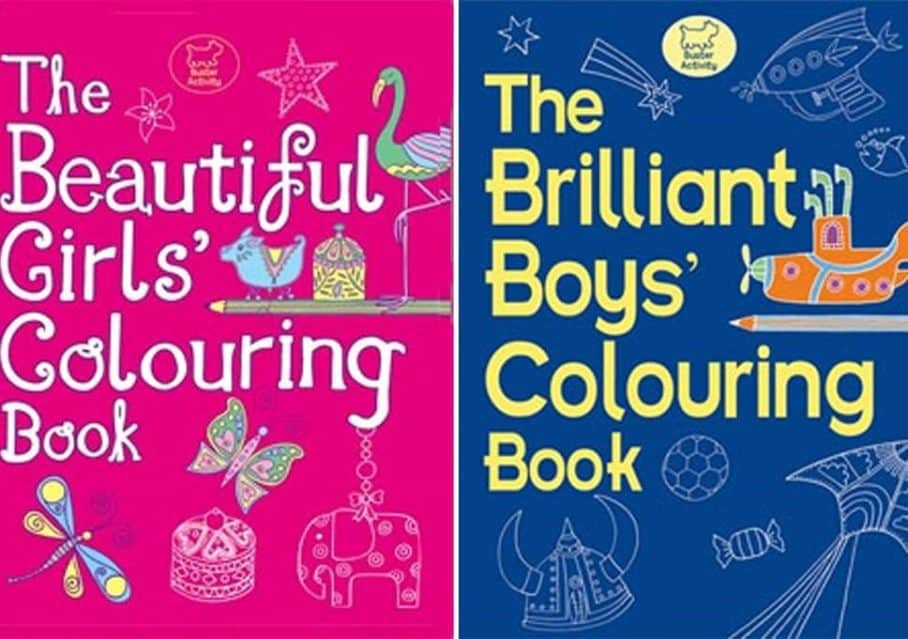

Das Buch, das sich mein Göttikind ausgesucht hat, ist kein Einzelfall. Zahlreiche Produkte, die wir einkaufen können, werden geschlechterspezifisch vermarktet. So kann man etwa Gurken für Mädchen im rosa und für Jungs im blauen Glas kaufen. Es gibt rosa Mädchenbatterien oder einen Atlas in rosa Fassung für Mädchen, in blauer für Jungs. Man spricht hierbei von Gender-Marketing.

Für ein besonders absurdes Beispiel zeigt sich die Migros verantwortlich: Sie bietet neu die vegane „Glamour Queen Soup“ in pinker Verpackung, mit dürrer, kronentragender Königin für Mädchen und die fleischhaltige „Champion Soup“ mit einem Fussballer auf blauem Hintergrund für Jungen an.

Was soll das? Wieso sollten Mädchen und Jungs unterschiedliche Suppen gern mögen? Wir haben bei der Migros nachgefragt. Sie erklärt das so:

Wir haben zwei Suppen für ältere Kinder entwickelt, da wir bei den Suppen generell eine Überalterung der Kundschaft haben. Wir haben bereits eine „Tierli-Suppe” im Sortiment, welche sich aber aufgrund der Teigwarenfiguren und der Comics auf der Verpackung eher an kleinere Kinder richtet. Dort haben wir jedoch festgestellt, dass dieses Produkt sehr gut verkauft wird […] und im Falle der Glamour- und Champion-Suppe den Eltern hilft, die Kinder zu überzeugen, eine gesunde Suppe gerne zu essen.

Wenn man versucht, Produkte für ältere Kinder zu entwickeln, kommt man sehr rasch in eine solche genderspezifische Thematik rein. Wir haben jedenfalls kein glaubwürdiges (und auch mit einer Suppe umsetzbares) Thema gefunden, das ältere Jungs und Mädchen gleichzeitig angesprochen hätte. Vermutlich kann man in jedem Spielwarengeschäft eine ähnliche Schlussfolgerung ziehen.

Wir haben nicht speziell darauf geachtet, dass wir für die Glamour-Suppe eine vegane Rezeptur verwendet haben – wir streben bei allen unseren Suppen an, wenn immer möglich darauf hin zu arbeiten, sie vegan oder vegetarisch zu gestalten und dies so zu kennzeichnen, sofern dies im Rahmen des Konzeptes keine Auswirkungen auf den Geschmack oder die Textur hat.

Da die bereits bestehende „Tierli-Suppe” eine Gemüsebouillon mit Teigwareneinlage ist, wurde entschieden, für die Champion-Suppe eine Hühnerbouillon zu verwenden, damit es nicht eine 1:1 gleiche Suppengrundlage mit Teigwareneinlage darstellt und so eine Geschmacksvarietät gibt.

Wir gehen solche Themen relativ entspannt an. Die Produkte, die wir entwickeln, gehen vor der Einführung durch einige Hände und werden auch in den Familien der beteiligten Personen begutachtet und verkostet. Wenn sie dann auf Anklang stossen, wird von einem Gremium von Regionenvertretern und ‑vertreterinnen entschieden, ob die Produkte so ins Sortiment eingeführt werden können.

Wir möchten mit unseren Produkten keine Politik machen oder Statements abgeben. Wir bilden nur die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundschaft ab und verkaufen, was nachgefragt wird. Sollten diese zwei Suppen wider Erwarten nicht gut abverkauft werden, verschwinden sie relativ rasch wieder von der Bildfläche.

Die Migros schiebt die Verantwortung also bequem an die KonsumentInnen ab – und bezeichnet ihre Marketingmassnahme als apolitisch.

Uta Brandes, bis 2015 Professorin für Gender und Design an der Kölner International School of Design, sieht das anders. „Geschlechtlich reflektiertes Design” sei immer auch politisches Design, sagt sie gegenüber der Website Design Made in Germany. Denn „wenn die Gestaltung von Produkten, Zeichen, Dienstleistungen gendersensibel wäre, dann würden sich ja auch Verhaltens- und Umgangsweisen von Nutzerinnen und Nutzern ändern; das wiederum würde auch ihre Einstellungen langfristig tangieren/verändern”. Die Gestaltung von Produkten habe also einen Einfluss auf die Gesellschaft und sei deshalb politisch. Wenn die Migros behauptet, nur die Wünsche und Bedürfnisse der Kundschaft abzubilden, macht sie es sich zu einfach: Das Thema ist komplizierter.

Gender-Marketing bei Kindern

Mit dem Gender-Marketing für Kinder, wie es etwa von der Migros betrieben wird, werden die Kinder von früh auf mit den gängigen Klischees der ihnen zugeschriebenen Geschlechterrolle konfrontiert – und sie identifizieren sich mit der Botschaft auf der scheinbar auf sie zugeschnittenen Ware. Die Rollenbilder werden zementiert, und so trägt die Prinzessinnensuppe ihren Teil dazu bei, dass den Kindern die Möglichkeit geraubt wird, sich frei nach ihren persönlichen Interessen zu entwickeln.

Problematisch ist aber nicht nur, dass die Kinder sich schon von klein auf mit Gendernormen überhaupt identifizieren müssen. Problematisch sind auch die Normen selbst: Während bei den ‚Buben-Produkten’ oft charakterliche Eigenschaften hervorgehoben werden wie zum Beispiel bei einem Duschgel von duschdas für „mutige“ Jungs, schäumen sich Mädchen mit dem „wunderschön“-Gel ein. Die Chancengleichheit wird ihnen somit sorgfältig und sanft abgeschrubbt und verrinnt im Abfluss.

In der T‑Shirt-Abteilung haben die Mädchen die Wahl zwischen Drucken mit den Worten „cute“, „princess“ oder „supersweet“, während die blauen T‑Shirts mit Wörtern wie „strong“, „cool“ oder „hero“ glänzen. Oder eben nicht glänzen. Die Blauen haben ja keinen Glitzer drauf.

Bei Lebensmitteln wie der Migros-Suppe ist das besonders verheerend: Während es für Männer oft deftig, kräftig, würzig sein darf, gibt es für Frauen die kalorienarme, leichte Alternative.

Wir-Gefühl und Zugehörigkeit

In der breiteren Öffentlichkeit werden mehr Frauen in Kaderpositionen gefordert. Derweil wird ihnen von klein auf eingetrichtert, alles, was sie zu sein brauchen, sei süss, schlank, rosa gekleidet und mit Glitzer besprenkelt. Dass negative Erwartungen zu schlechteren Ergebnissen führen, ist bewiesen. Trotzdem hört man ein Leben lang, Männer seien nun mal einfach besser im Lampen-Montieren, in Mathematik oder darin, eine Firma zu leiten. Der Auftrag, den Kindern zu vermitteln, worauf es grundsätzlich ankommt, wird damit klar verfehlt. Dieser würde lauten: Das Geschlecht ist im Hinblick auf deine Interessen, Fähigkeiten oder Ziele ebenso egal wie deine Hautfarbe, deine Grösse oder Herkunft.

Stattdessen führt die ständige Trennung der zwei Geschlechter dazu, dass innerhalb der Gruppe ein Wir-Gefühl entsteht. Sich dem zu entziehen, ist praktisch unmöglich: Gegenderte Ware ist allgegenwärtig; bei den unbedeutsamsten Einkäufen wird man dazu gezwungen, sich auf eine Seite zu stellen und sich damit von der anderen und ihren jeweiligen Vorlieben zu distanzieren. So befeuert Gender-Marketing die Identifikation mit den jeweiligen Geschlechterkategorien und sorgt gleichzeitig für deren starres Weiterbestehen.

Das hat Folgen: Unser Selbstwertgefühl hängt stark mit der Gruppe zusammen, mit der wir uns identifizieren. Wie zugehörig zur Gruppe „Frau“ bin ich also noch, wenn ich mir die Beine nicht göttinnengleich in einem Naturpool rasiere, ich nicht immer nach Veilchen rieche und sich an meinem Bauch Rollen bilden, wenn ich mich setze? Indem Gender-Marketing diese Identifikation fördert, wird den Normen mehr Nachdruck verliehen.

Die ökonomische (Un)vernunft

Diese erzwungene Identifikation kann sodann ökonomisch ausgeschlachtet werden. Zum Beispiel bei den Rasierapparaten: Während die Ausstattung sich nur minim unterscheidet, sind Rasierer „für Frauen” deutlich teurer als jene „für Männer”. „Pink Tax” nennt sich diese unsichtbare Steuer. Das kann man sich erlauben, schliesslich kann davon ausgegangen werden, dass die KäuferInnen trotzdem das Produkt kaufen, das für diejenige Gruppe vorgesehen ist, mit der sie sich identifizieren. Da Frauen generell auch noch weniger verdienen als Männer, ist das doppelt unfair.

Der Rasierer ist nur ein Beispiel: Es gibt zahlreiche weitere Produkte, bei denen ohne ersichtlichen Grund ein Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Anwendung gemacht – und für die ‚Frauenversion’ deutlich mehr verrechnet wird. Aber natürlich ist es auch ohne die pinke Steuer für die Firmen lukrativ, auf Gender-Marketing zu setzen: Es lohnt sich, gleich zwei Produkte auf den Markt bringen zu können. Für den kleinen Max war es damals schliesslich auch nicht dasselbe Leselernbuch wie für Klein-Madeleine, wieso sollten sie sich dann als Erwachsene mit demselben Rasierer (sprich: in Plastik eingelassene Metallklingen zur Haarentfernung) oder demselben Duschgel (sprich: Seifenlösung zur Körperhygiene) zufriedengeben?

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 30 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1820 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1050 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 510 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?