Verbote, Regulierungen und Einschränkungen sind nicht sonderlich beliebt. Bevormundend und nicht liberal seien sie. Ja sogar unnütz, weil nachhaltige Veränderungen nicht durch Gesetze, sondern nur durch ein Umdenken jeder und jedes Einzelnen erreicht würden. Anreize zu setzen, um die Leute auf der Basis von Freiwilligkeit zu einer anderen Handlungsweise zu bringen, liegt viel höher im Trend, als etwas einzuschränken oder gar zu verbieten. Und klar: Es gibt Verbote, die nerven oder sogar mehr schaden, als sie nützen. Aber: Verbote und Regulierungen haben auch Vorteile. Hier kommen sechs Gründe, weshalb Verbote auch sinnvoll sein können.

1) Weil Verbote alle gleich behandeln

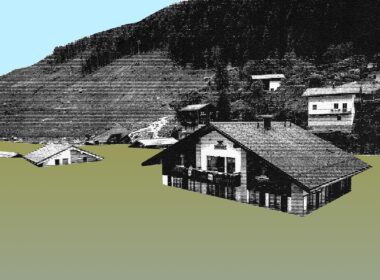

Naja, du musst ja keine Plastikflaschen kaufen, wenn du nicht willst. Und du musst ja auch nicht in ein Flugzeug steigen. Und das stimmt. Aber solange es alle anderen machen, sind diejenigen, die es freiwillig lassen, nur eines: die Deppen. Denn laut einem Bericht des Schweizer Fernsehens sind die Kosten, die durch den Klimawandel auf uns zukommen, enorm. Nicht nur für einen besseren Hochwasser- und Lawinenschutz werden wir Geld in die Hand nehmen müssen. Auch die individuellen Lebenshaltungskosten werden, unter anderem wegen höheren Versicherungsprämien, steigen.

Bezahlen werden diese Rechnung alle. Die EasyJet-Vielfliegerin genauso wie der Nachtzugfahrer. Wer ein bisschen rechnen kann, merkt schnell: Freiwillig bereits heute mehr Geld für eine zeitintensive Zugfahrt nach Berlin auszugeben, während andere in einer Stunde für einen Bruchteil des Preises hinfliegen, lohnt sich nicht. Denn dann wird man am Schluss doppelt bezahlt haben. Ironischerweise benachteiligt das Prinzip „Freiwilligkeit“ genau diejenigen, welche es anspricht. Verbote hingegen würden alle gleich behandeln.

2) Weil dann auch diejenigen mitmachen könnten, denen es jetzt zu kompliziert ist

„Ich weiss ja schon, dass es wichtig wäre, aber ich kriegs halt einfach nicht hin.“ So oder ähnlich hört es sich an, wenn man die Leute darauf anspricht, weshalb sie ihren Kaffee in einem Wegwerfbecher bestellt haben, trotzdem das Auto genommen haben, um in den Urlaub zu fahren, oder der aus Peru eingeflogenen Spargel doch nicht widerstehen konnten. Sie würden eigentlich gerne alles richtig machen – für das Klima, für die Zukunft ihrer Kinder und für eine gerechtere Welt. Aber es überfordert sie.

Und das ist zu einem gewissen Grad sogar nachvollziehbar. Denn es erfordert einiges an Energie sich zu merken, welche Labels vertrauenswürdig sind, welche Gemüsesorten gerade Saison haben, oder auch einfach an einem unwiderstehlichen Angebot vorbeizugehen. Verbote könnten uns den Alltag in vielerlei Hinsicht erleichtern, weil die klimaschädlichen Varianten dann vielleicht gar nicht mehr im Regal stehen würden.

3) Weil wir keine Zeit mehr haben

Das am 16. Februar 2005 in Kraft getretene Kyoto-Protokoll legte erstmals völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den Ausstoss von Treibhausgasen in den Industrieländern fest. Seit gut 15 Jahren versuchen wir nun, auf dem Weg der Freiwilligkeit diese Zielwerte zu erreichen: Die Leute sollen von sich aus darauf verzichten, den Flieger zu nehmen. Die Firmen sollen von sich aus auf Solarenergie umsteigen. Und die Anlegerinnen und Anleger sollen ihr Geld freiwillig nur noch in grüne Projekte investieren. Herausgekommen ist dabei nicht wirklich viel. Wahrscheinlich auch, weil diejenigen, die allein vorpreschen, im heutigen System nicht belohnt, sondern eben schlussendlich doppelt zur Kasse gebeten werden (siehe Punkt 1).

Und deshalb verursacht auch heute noch jeder Schweizer und jede Schweizerin einen CO2-Ausstoss von 14 Tonnen pro Jahr (nicht eingerechnet ist der internationale Flug- und Schiffsverkehr). Laut dem Bundesamt für Umwelt liegen aber maximal 0.6–1.5 Tonnen pro Person und Jahr drin. Es braucht schon sehr viel Realitätsfremdheit, um zu glauben, dass man mit einer Methode, die 15 Jahre nicht zum gewünschten Ziel geführt hat, nun plötzlich bahnbrechende Erfolge erzielen wird.

4) Weil sie uns schützen

Es gibt Sachen, da sind wir alle froh, dass sie verboten sind: morden oder stehlen etwa. Diese Dinge auf der Basis von freiwilligem Verzicht regeln zu wollen, wäre absurd. Trotzdem sind auch diese Verbote eine Bevormundung derjenigen, die gerne stehlen oder morden wollen. Jedoch eine gerechtfertigte Bevormundung. Wieso? Weil der Schutz aller anderen in der Gesellschaft diese Bevormundung mehr als aufwiegt. Auch Klimawandel, Mikroplastik und Feinstaub können in letzter Konsequenz töten. Laut einem Artikel auf ZEIT ONLINE gehen etwa 315’000 Tote pro Jahr auf den Klimawandel zurück. Verbote bevormunden. Das stimmt. Aber in gewissen Fällen ist diese Bevormundung gerechtfertigt.

5) Weil finanzielle Anreize diejenigen bestrafen, die ohnehin nicht viel haben

Neben der Freiwilligkeit setzen die Gegnerinnen und Gegner von Verboten auf ein zweites Instrument: finanzielle Anreize. Fliegen, Wegwerfgeschirr und Heizöl sollen so teuer werden, dass wir sie nicht kopflos konsumieren. Klimaschädliches Verhalten wird dadurch kaufbar. Wer reich genug ist, kann weiterhin für ein Safariwochenende nach Nairobi fliegen und den Aussenpool auch im Winter durchgehend auf Saunatemperatur heizen. Zurückstecken müssten einmal mehr nur diejenigen, die weniger Geld haben.

6) Weil mit Verboten vielleicht auch nicht alles perfekt wäre, aber fairer als jetzt

Natürlich wäre auch eine Gesellschaft, die im Ökobereich stärker auf Verbote und Regulierungen setzen würde statt auf Freiwilligkeit und finanzielle Anreize, nicht für alle zu hundert Prozent fair. Das ist ein System nie. Für jemanden, der seine Familie am anderen Ende der Welt hat, wäre beispielsweise ein Flugverbot viel gravierender als für jemanden, der mit seinen Liebsten im selben Dorf lebt. Aber fairer als heute wäre es allemal. Denn jetzt gerade verballern wir die natürlichen und finanziellen Ressourcen zukünftiger Generationen und gefährden die Lebensgrundlage von 140 Millionen Menschen, die schon bald zu Klimaflüchtlingen werden könnten.

Was wir genau verbieten, auf welchem Weg wir uns einigen und wie wir allfällige Verbote genau umsetzen, wäre Stoff für viele weitere Artikel. Eines ist aber klar, auch wenn es alles andere als sexy klingt: Verbote und Regulierungen können uns helfen, ökologische Probleme zu lösen. Denn sie haben mehr Vorteile, als ihr schlechter Ruf erahnen lässt.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?