Bis drei Uhr in der Früh überprüfe ich meine Nachrichten. Dann schlafe ich ein. Ich wache in einer anderen Realität auf.

„Es hat angefangen“, benachrichtige ich die Bewohner*innen meiner Genossenschaft in Zürich. Es ist so ein experimentelles Co-Living, ein alternatives Haus mitten in der Stadt. Die Mitbewohner*innen sehen mich verständnislos an. Ich bin wie gelähmt. Zähle die Stunden bis zur Demonstration. Die Februardämmerung auf der Strasse schnürt mir die Kehle zu. Die Ukrainer*innen wollen die Nationalhymne singen. Die Schweizer*innen beschwichtigen: Die Demonstration soll ruhig vor sich gehen.

Die erste Woche verbringe ich damit, auf ein paar freie Tage zu warten, einfach um nach Polen zu flüchten. Meine Seele schreit, ich solle nach Hause fahren. Vielleicht ist es ein atavistischer Wunsch, in das bedrohte Nest zurückzukehren. K., eine Polin hier in Zürich, hat den gleichen Reflex.

Endlich fliege ich. Morgens am Flughafen, die Damen trinken Prosecco, die Herren lesen Wirtschaftskolumnen. Ich sehe überall Blau und Gelb. Gelbe Taschen, blaue Pullover. Ich rufe K. an, die vor mir nach Polen geflogen ist: „Kann es sein, dass plötzlich alle in Zürich diese zwei Farben tragen?“ „Das denkst du nur“, besänftigt mich K..

Polen im Kriegsmodus

Blau und gelb sind aber definitiv die Schleifen, die die Crew der polnischen Fluggesellschaft „Lot“ trägt. Blau-gelbe Fähnchen flattern an den Bussen in Warschau. Blaue-gelbe Flaggen hängen in den Fenstern. Die Stadt kommt mir irgendwie feierlich vor. Es liegt etwas in der Luft. Solidarität? Mitgefühl? Als würden sich die Menschen ohne Worte verstehen können. Ich kann jemandem die Hand schütteln und damit alles sagen. Ich kann einen Fremden umarmen. Ich kann anfangen zu weinen und niemand ist überrascht. Ich kann fluchen und jede*r weiss, warum.

Die polnische Gesellschaft verwandelt sich in eine grosse Nichtregierungsorganisation. Die Tatsache, dass alle etwas tun, scheint so natürlich wie das Atmen.

Die polnische Gesellschaft verwandelt sich in eine grosse Nichtregierungsorganisation. Die Tatsache, dass alle etwas tun, scheint so natürlich wie das Atmen. Noch am Flughafen schickt mir B., mein Cousin aus Warschau, eine Einkaufsliste: militärische Ausrüstung, Sachen für die Zivilbevölkerung. Sie werden nach Riwne geschickt, von dort bringen sie Freiwillige an die Front. Ich entdecke die unbekannten Welten der militärischen Versorgung und in gewöhnlichen Geschäften neue Ebenen der Verständigung.

In der Stadtteilapotheke will ich Schmerzmittel kaufen. Die Apothekerin legt verschiedene auf die Theke. Ich schaue ihr in die Augen wie bei einem Überfall: „Ich brauche mehr. Viel mehr.“ Die Frau hält inne. „Für die Ukraine? Ich gebe Ihnen alles, was ich da habe.“ Sie holt Kartons von hinten. Ihre Augen wirken glasig. Dabei hat der Krieg doch gerade erst begonnen.

Im Laden nebenan kaufe ich Socken und lange Unterhosen. „Die Unterhosen in welcher Grösse?“, fragt die Verkäuferin. „In allen Grössen“, antworte ich leise. Die Frau sieht mich aufmerksam an. „Wenn sie für die Ukraine sind, nehmen Sie die hier. Die sind am wärmsten.“ An der Kasse ein Körbchen mit blau-gelben Solidaritätsschleifen, jede mit einer winzigen Sicherheitsnadel versehen. „Wenn ich ein bisschen Zeit habe, mache ich die selbst“, erklärt die Verkäuferin. Da kommt eine weitere Kundin herein. Sie braucht Material für Fahnen. „Blau und Gelb sind gerade ausverkauft. Kommen Sie morgen wieder.“

Tarnnetze scheinen mir zunächst eine Herausforderung zu sein. Es stellt sich aber heraus, dass sie aus Tornetzen in meiner ehemaligen Schule geknüpft werden. Es erstaunt mich, wie schnell die Menschen in den Kriegsmodus schalten. Mein Cousin B. hat sogar eine Uniform ergattert, die er spenden möchte – eine polnische, aber egal. Wir sammeln Rucksäcke, Benzinkanister, Stirnlampen, Medikamente. Ausserdem Säcke mit Grütze. Wir bringen sie in zwei Autos zur Grenze. Von dort holen wir dann zwei Kinder aus dem ukrainischen Riwne ab. Ihre Eltern arbeiten in Warschau. Die Kinder waren bisher bei ihren Grosseltern.

Auf der Flucht

Am Rande des Landes wartet eine Menschenmenge, den Blick nach Osten gerichtet. Die Absurdität dieser Linie, die vor uns in der Luft hängt, blendet. Friede hier, Krieg dort: Die Willkür des politischen Schicksals hat es so entschieden. Ab und zu kommen Autos von der Grenze her, alte Modelle, mit Schlamm bedeckt. In einem kommen die Kinder. Der Grossvater übergibt sie uns, ein gepflegter Herr mit Manieren aus einer längst vergangenen Zeit. Er küsst meine Hand und lächelt galant. Er holt die Ausrüstung bei uns ab und kehrt nach Hause zurück, auf die andere Seite der Grenze.

Die Absurdität dieser Linie, die vor uns in der Luft hängt, blendet. Friede hier, Krieg dort: Die Willkür des politischen Schicksals hat es so entschieden.

Während die Kinder zu ihren Eltern nach Warschau fahren, begebe ich mich mit B. zum anderen Grenzübergang. Dort, in einer Grenzstadt, steht in einer Basketballhalle Bett neben Bett. Es riecht nach Provisorium und Reinigungsmittel. Von dort nehmen wir eine Familie aus Schytomyr mit. Frau, Kinder und ein Hund: Sie sind Hals über Kopf geflohen, zu viert haben sie nur einen Rucksack. Vom Motorenbrummen eingelullt, schlafen die Kinder sofort ein. Die Mutter spricht sparsam über die nächtliche Totenstille zwischen den Fliegeralarmen. Und über die letzte Zigarette auf dem Balkon einer frisch renovierten Wohnung. Wir versprechen, sie zu besuchen, wenn alles vorbei ist. Vorerst bringen wir sie nach Bydgoszcz, wo sie jemand erwartet.

Unterwegs passieren wir Autokolonnen in Gegenrichtung. Eine motorisierte Völkerwanderung mitten in Europa. Am Steuer Menschen aus Dänemark, Schweden, Österreich. Sie haben alles stehen- und liegengelassen, um die Kriegsflüchtlinge zu retten. Ein Niederländer hat Polen durchquert, ohne einen Złoty in der Tasche. Ich gebe ihm Sandwiches und wechsle seine Euros. Ein ehemaliger Soldat aus Dänemark ist in einem Bus voller militärischer Ausrüstung angekommen. Ein Schwede bittet um meine Nummer, ich soll Gespräche mit einer Frau übersetzen, die er nach Danzig mitnimmt. Ihr Mann ist an der Front, aber er hatte es geschafft, sie mit der kleinen Tochter an die Grenze zu bringen. Die Ukrainerin und der Schwede haben keine gemeinsame Sprache. Um drei Uhr morgens kommt eine Nachricht: Sie sind angekommen.

Zurück in Warschau unternehme ich mit K. regelmässig Fahrten durch die ganze Stadt. Wir transportieren Windeln, Binden, alles, was Menschen brauchen, denen Bahnhöfe und Sporthallen ein temporäres Dach über dem Kopf bieten. Vor dem Kaufhaus in der Marszałkowska-Strasse suchen wir Schutz vor dem Schneeregen. Wir beobachten die Menge auf dem Bürgersteig. Lauter Menschen, die an unsichtbaren Fäden hängen. Sie gehen ziellos umher, losgelöst von der normalen Zeitmessung. Frauen in Trainingsanzügen, als wollten sie einen Film auf Netflix ansehen. Teenager, die ihre Gesichter mit dem Leuchten des Smartphones wärmen. In ihrer besten Jacke, den besten Schuhen. Ein Hauch modischer Avantgarde aus der Ukraine, verweht von den Winden des Krieges.

In der Marszałkowska, am Bahnhof Wschodnia und am Hauptbahnhof hat der Krieg das Gesicht von Frauen, Kindern und Jugendlichen. Aber er hat auch ein Männergesicht. Und eine Männerstimme. An einem Tag besuchen wir, nachdem wir mit dem Transport fertig sind, unsere Warschauer Freunde. Kurz vor unserer Ankunft haben sie „Kalina“ entdeckt, die Hymne dieses Krieges. In der Kiewer Aufnahme von Andrij Chlywnjuk in Uniform und mit Gewehr. Weder ich noch K. sind Uniformfans. Aber etwas an diesem Lied würgt uns. Wir sind durchgefroren und sitzen auch zu Hause in der Jacke. Wenn wir zitternd auf dem Balkon eine Zigarette rauchen, sagen wir: „Denen in Kiew ist bestimmt kalt.“ Wir denken, wir wären dort. Wenn nur Kiew nicht fällt. Das ist in diesen Tagen unser Hauptanliegen. Und unsere Angst, wenn wir morgens die Nachrichten lesen.

Ich habe noch Zeit, in Krakau vorbeizuschauen, um eine Turnerin aus Charkiw abzuholen, das es irgendwie geschafft hat, dem Beschuss zu entkommen. Menschenmassen am Bahnhof. Familien, Kinder, Katzen, Hunde, Chinchillas. Das ganze Land ist auf der Flucht, Mensch und Tier. Freiwillige verteilen Nahrung für alle. In der Unterführung sitzt eine etwa achtzigjährige Frau auf ihren Bündeln. Dicker Mantel, geblümtes Tuch. Sie isst einen Apfel, vielleicht stammt er aus ihrem eigenen Obstgarten. Sie schält ihn mit einem Messer, die Schalenstücke landen in ihrem wollenen Schoss. Sie sieht so aus, als hätte sie ihr Dorf nur selten verlassen. Und dann hat der Krieg sie ins Ausland getrieben. Der Anblick des Mütterchens in diesem Bahnhofsarmageddon treibt mir Tränen in die Augen. Einatmen, ausatmen. Ich beruhige mich. Ein Freiwilliger bietet mir ein Sandwich an. Meine roten Augen sieht er als Zeichen dafür, dass ich aus der Ukraine komme.

Zurück in den Alltag

Nach ein paar Wochen in Polen muss ich zurück ins normale Leben, das in der Schweiz. Nur, was heisst normal?, frage ich mich, während ich am Warschauer Flughafen in der Schlange stehe. Ein paar Meter weiter ein Mann, er fliegt an die Front. Woran ich das sehe, weiss ich nicht. Am Aussehen, am Gepäck, an der blau-gelben Schleife an der Schulter. An der Stille, die ihn umgibt. Wieder das feierliche Gefühl. Darf ich ihm im Namen der Welt danken?

Nach ein paar Wochen in Polen muss ich zurück ins normale Leben, das in der Schweiz. Nur, was heisst normal?

Am Flughafen Zürich empfängt mich der Geruch von Behaglichkeit und das Leuchten der Uhrenwerbung. Hier ist das Leben wie immer. Hier erlebe ich einen grösseren Kulturschock als an der polnisch-ukrainischen Grenze.

Die Leute bewegen sich gemütlich. Ein Paar kommt gerade aus dem Urlaub. Jemand geht auf Geschäftsreise. Diese gedämpften Emotionen, Farben und Geräusche machen mir mehr zu schaffen als der Anblick der alten Frau, die am Bahnhof in Krakau einen Apfel schält. Ich setze meinen Rucksack ab, setze mich auf eine Bank, weine. Ich rufe K. an, sie ist noch in Polen: „Komm nicht zu früh zurück. Hier ist es schwieriger als dort.“ Die Parallelität der Welten – die, in der Menschen sterben, und die, in der sie sorgenfrei leben, – schmerzt die kriegsgeplagte Seele. Die Nachlässigkeit der Welt hier ist schwer zu ertragen, so im Widerspruch zu der Realität, die ich in mir habe.

Und diese Gespräche:

„Warum ergibt sich die Ukraine nicht einfach?“, fragt ein Mitbewohner. Diese Frage höre ich seit dem 24. Februar immer wieder. Ich weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Manchmal sage ich: „Und wenn Frankreich der Schweiz Genf wegnehmen wollte, würdest du es einfach abgeben?“ Aber das sei doch etwas ganz anderes, höre ich dann. Manchmal erkläre ich: „Es geht um Freiheit, Würde, Identität. Es geht um das Gesetz. Russlands Invasion in der Ukraine ist gegen das internationale Abkommen.“ Auch das hilft nicht weiter: In Europas Westen gelten andere Regeln – und eine andere Logik.

„Du hast Angst?“, fragt ein anderer Mitbewohner. „Wovor denn? Krieg in Polen? Einem Weltkrieg?“, rate ich. „Und du?“ Ich drehe die Frage um. Er weiss es nicht, es scheint ihn nicht sonderlich zu betreffen. Ein Freund aus Deutschland ruft mit einer ähnlichen Frage an. Er hat gerade eine Familie gegründet und möchte ein Haus kaufen. Weder in der Ukraine noch in Polen, sondern in der Nähe von Berlin, in einem angenehmen Vorort. Er hat schon etwas Passendes gefunden, aber jetzt – angesichts des Krieges – scheut er sich zu investieren. Was ich davon halte, fragt er, als wäre ich eine Immobilienberaterin. 2014, als Putin kurz davor stand, die Krim zu annektieren, sagte dieser Freund, Historiker von Beruf: „Soll die Ukraine Putin doch die Krim geben, wenn er sie so gern haben will. Es geht doch um nichts anderes.“ Da war ich überrascht: „Wirklich? Und wie war das mit Hitler?“ Heute erinnere nur ich mich an dieses Gespräch.

Es scheint, dass etwas Fremdes sich einfacher verschenken lässt. Egal ob Land, Freiheit oder Geld. Das Gesetz dient in erster Linie dazu, uns selbst zu schützen. Ob es andere schützt, ist uns nicht so wichtig. Und die Politik im sogenannten Osteuropa wird im Westen ein bisschen wie ein Streit im Sandkasten wahrgenommen: Wenn Putin die Schaufel will, soll Selenskyj sie ihm doch geben. Warum ist er nur so stur? Diese Frage höre ich ohne Ende.

Doch auch hier in der friedvollen Zürcher Genossenschaft beunruhigt der Krieg die Menschen, nur anders. Die Zerstörung des Planeten, das macht Eindruck.

Doch auch hier in der friedvollen Zürcher Genossenschaft beunruhigt der Krieg die Menschen, nur anders. Die Zerstörung des Planeten, das macht Eindruck. Um jeden Preis muss man Putin davon abhalten, Atomwaffen einzusetzen. Einem Vergleich zustimmen. Ein Opfer bringen, am besten ein Stück Ukraine. Die Leute sagen diese Dinge im Ernst. Sie denken auch ernsthaft, dass ich kleinlich bin, wenn ich antworte, dass ich mir mehr Sorgen um die Zerstörung im Hier und Jetzt mache. Die, die bereits passiert, nicht die, die passieren wird, wenn Putin den Knopf drückt. In der Ukraine gehen Ökosysteme, Tiere, Menschen, Kulturerbe in Echtzeit verloren. This is real-time experience.

„Du bist gegenüber Russland voreingenommen. Du solltest deinen polnischen Nationalismus aufgeben“, schreibt ein Freund auf Telegram. Und weiter: „Wenn es einen Atomkrieg gibt, ist das eine echte Tragödie.“ Ich bin echt sauer. „Dieser Krieg ist bereits eine Tragödie. Siehst du die Tragödie nur, wenn dich etwas persönlich trifft?“, gifte ich schriftlich zurück. Ich habe keine Geduld für Höflichkeiten. „Du bist so polnisch!”, kommt die Antwort. Ich verstehe nicht, was das bedeuten soll.

„Du hast eine atavistische Tendenz zum Heldentum. Wenn du sterben müsstest, würdest du anders denken”, geht ein anderes Gespräch in der Genossenschaft. „Anders heisst wie? Neutral?“, frage ich. „Warum sterben Menschen in der Ukraine und ich lebe in Frieden? Sind ihre Leben weniger wert?“ Nein, ich bin nicht für den Krieg und habe keine Leidenschaft für Waffen. Allerdings kann ich den Gedanken an diejenigen nicht loswerden, die ihr normales Leben verlassen, um es zu verteidigen und es dabei aufs Spiel setzen. An diejenigen, die „für unsere und eure Freiheit“ sterben. In meiner Genossenschaft sind solche Slogans abstrakte Materie. Die Ukraine ist von einem anderen Planeten. Das bedeutet, dass ich auch von einem anderen Planeten bin.

Westplaining

Einige Nachbar*innen sammeln in meiner Genossenschaft Kleidung, Schuhe und Bargeld. Sie wollen das alles nach Polen bringen, an die Grenze. Im Ernst, sie planen, zehn Franken an die Leute auf der Strasse zu verteilen. Ich schlage vor, dass sie an ein Hilfsprogramm in der Ukraine spenden. „Aber welches? Wem kann man dort vertrauen?“, fragen sie hilflos. Sie würden nur einer Schweizer Institution vertrauen. Die anderen Organisationen sehen sie durch das Prisma alter Medienbotschaften über die Ukraine: ein Land, das von seltsamen Häuptlingen namens Oligarchen regiert wird, in dem Korruption angeblich zur Natur der Menschen gehört und der Präsident ein TV-Show-Star ist. Ein weiteres Zeichen der Wirksamkeit der russischen Propaganda.

Osteuropa ist für meine Mitbewohner*innen eine ziemlich verschwommene Sache.

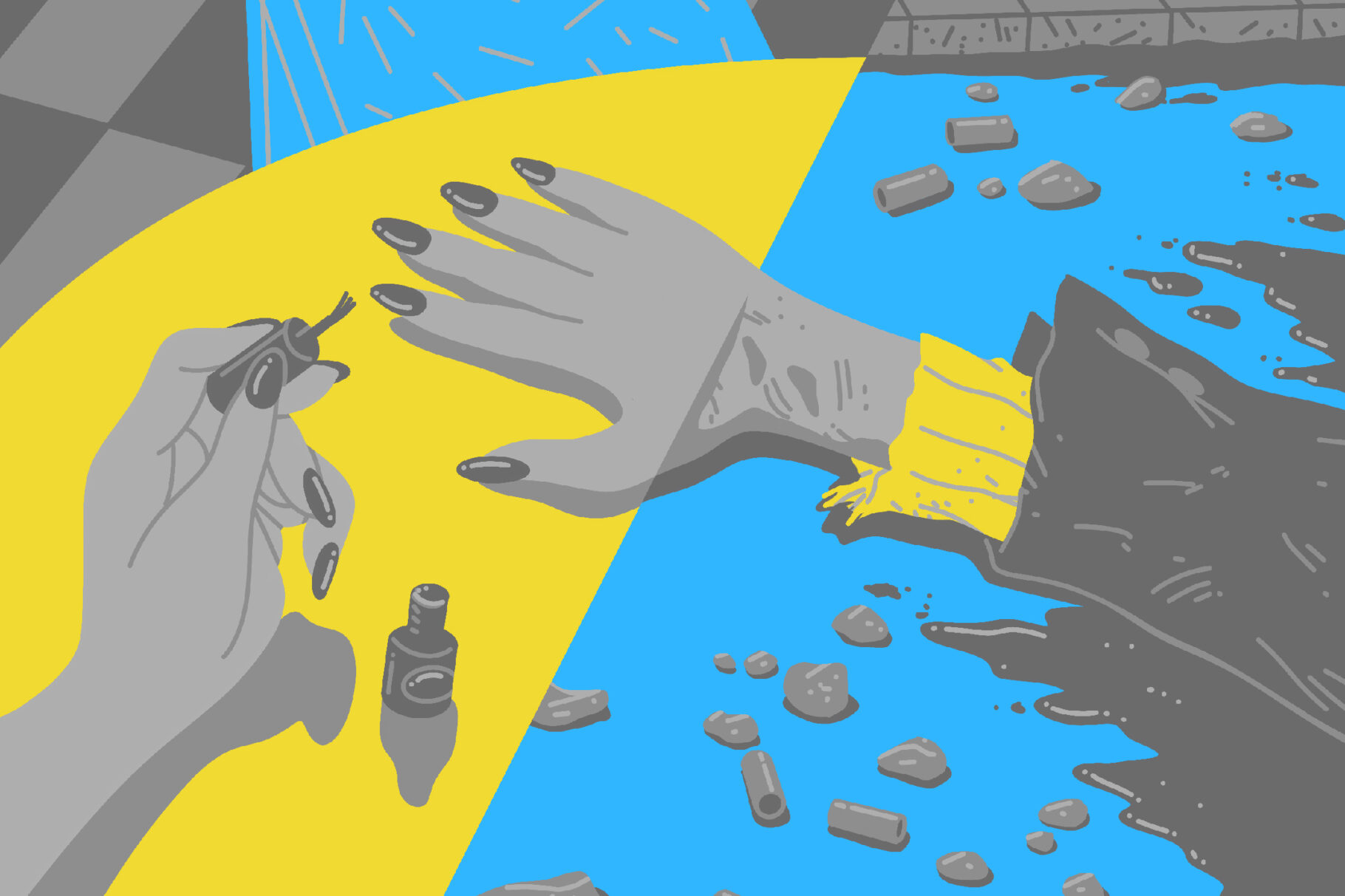

Osteuropa ist für meine Mitbewohner*innen eine ziemlich verschwommene Sache. Der Kontinent endet für sie hinter der deutschen Grenze und fällt in die undurchschaubaren Abgründe von Ländern, in denen Natur und Politik anderen Gesetzen unterliegen, die Kirche tobt, der Feminismus auf dem Rückzug ist, wo Frauen ihre langen Nägel lackieren und Männer Wodka trinken und in den Krieg ziehen. Polen und die Ukraine driften in der Übergangszone zwischen Europa und Russland umher, irgendwo an den zerlaufenen Grenzen. Als ich erwähne, dass Europa – geografisch gesehen – am Ural endet, zückt jemand das Smartphone, um nachzusehen, wo das ist.

Dieser Krieg ist eine Zündschnur für Stereotype. Die Ukraine liegt heute im Herzen Europas. Die Geschichte spielt dort und ein bisschen auch in Polen. Trotzdem sind es meine westlichen Kolleg*innen, die mir ständig etwas erklären wollen. Nur wenige waren im „Osten“, aber alle wissen, wie es dort ist. Sie betreiben Westsplaining und zeigen mir die Feinheiten der ukrainischen Geopolitik auf. Sie sagen mir, wie die Psychologie des „östlichen Menschen“ funktioniert, also auch meine. Sie entdecken ukrainische Literatur und erläutern mir, dass Borschtsch ein ukrainisches Gericht ist. Viele spezialisieren sich auch auf Putins politisches Denken. Aber alle haben sie übersehen, dass es Krieg geben würde, obwohl es jahrelang viele Hinweise darauf gab.

Was fehlt mir hier in meiner Schweizer Genossenschaft? Ich vermisse den Krieg als informatives, tägliches Brot. Ich vermisse es, Emotionen und Nachrichten zu teilen. Über Blackouts, Bombenangriffe, das Schicksal der Gefangenen von Azovstal. Ich vermisse die fast religiöse Bewunderung für die Ukrainer*innen und die Verzweiflung, die von unserer Ohnmacht ausgeht. Ich vermisse es, körperlich von der Schweinerei dieses Krieges betroffen zu sein.

Bis zum 24. Februar hatte ich die Illusion, eine Europäerin zu sein, in der Schweiz zu leben, eine Weltbürgerin. Der Krieg weckte alte Identitäten. Er mischte die Karten neu. Ich komme aus Polen, aus einem Land ganz nah an der Front. Auch wenn jemand die Schleife an meinem Pullover sieht und sagt: „Schrecklich, was da in der Ukraine passiert”, ist das eine Sicht aus der Ferne. Dieser Jemand kann betroffen sein – genauso wie über das schmelzende Eis in Grönland, die Hungersnöte in Afrika, die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Es ist jedoch nur eines der vielen Probleme der Welt, die hier aus der Sicherheit des Schweizer Elfenbeinturms betrachtet werden.

Ich bin zufällig auf diesen Turm gestiegen. Subjektiv bin ich denen am Mittelmeer, im belarussischen Wald oder an der Front in Bachmut näher. Am Bahnhof in Zürich treffe ich einen Mann mit verlorenem Blick und einer kaputten Sporttasche. Ich frage, ob ich ihm helfen kann. Er sucht den Ort, wo man um kostenloses Essen anstehen kann, das die Stadt irgendwo in der Nähe des Bahnhofs an Geflüchtete verteilt, die von einem mageren Taschengeld leben. „Sind Sie aus der Ukraine?”, lächle ich ihn an. Er wundert sich, woher ich das weiss. „Weil ich aus Polen komme“, sage ich. Wir geben uns die Hand, unterhalten uns nur kurz. Aber auch ohne Worte konnten wir uns gegenseitig verstehen.

Seit dem 24. Februar letzten Jahres bin ich ein geteilter Mensch. Die eine Hälfte von mir lebt in der Schweiz, die andere Hälfte in Polen und der Ukraine. Ich bin ein Mensch, der sich an seine Identität erinnert hat.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 25 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1560 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 875 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 425 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?