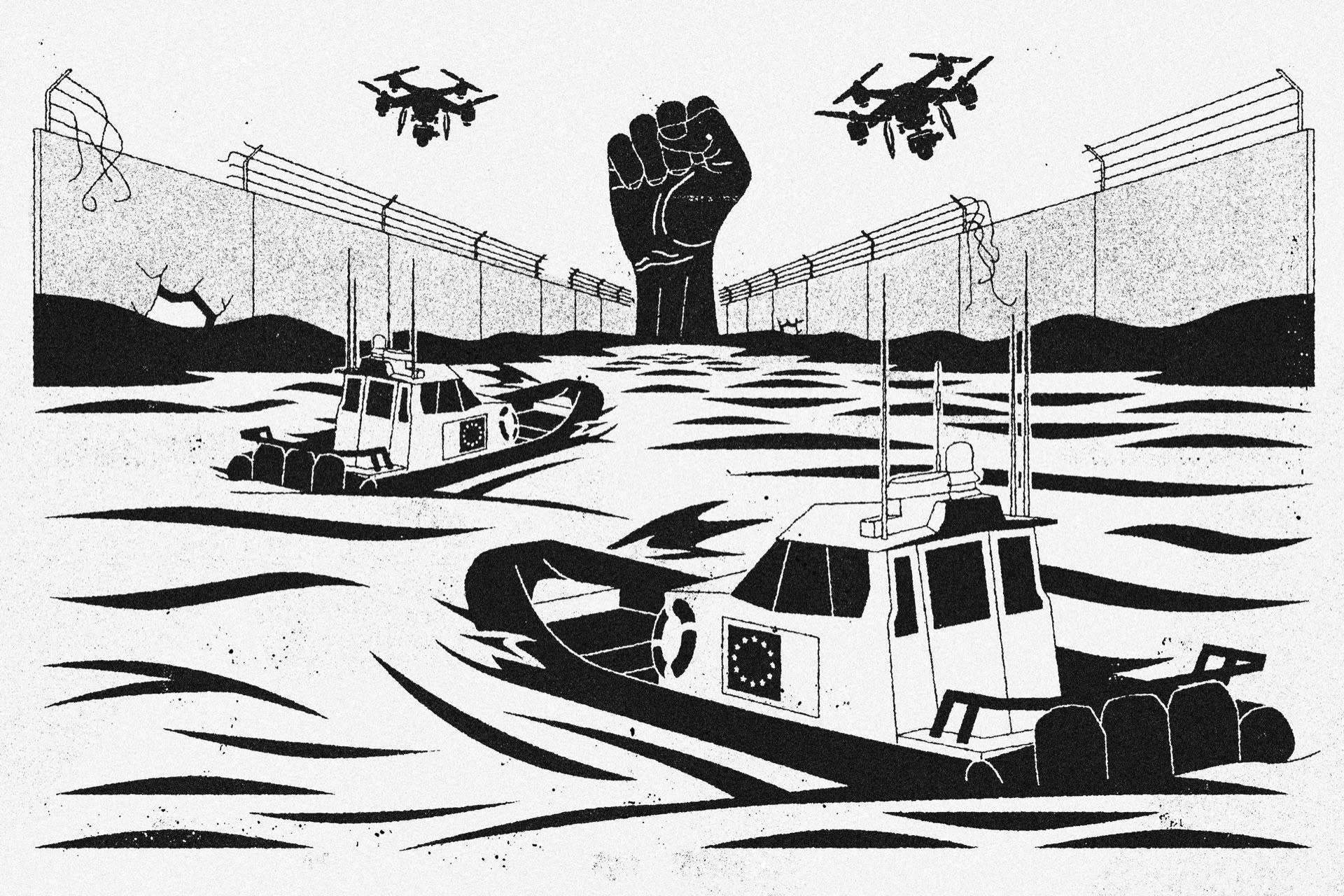

„Frontex steht

für die Fortführung

kolonialer Politik”

„Frontex steht

für die Fortführung

kolonialer Politik”

Seit über 20 Jahren kämpft der Menschenrechtsaktivist Amadou M’Bow für soziale Gerechtigkeit und gegen die Auslagerung der Migrationskontrolle nach Afrika. Er fordert die Abschaffung von Frontex – die Agentur stehe für ein System, das die Grundrechte von Afrikaner*innen verletzt und neokoloniale Machtstrukturen zementiert.

das Lamm: Amadou M’Bow, 2008 demonstrierten Sie vor dem Hauptsitz von Frontex in Warschau, zwei Jahre später nahmen Sie an einer Protestwoche gegen Frontex auf der griechischen Insel Lesbos teil. Wie kam es zu diesen Protesten?

Amadou M’Bow: Alles begann mit einer Infotour durch Deutschland. Ich berichtete dort über die Migrationssituation in Mauretanien, insbesondere über ein Internierungslager, das wir „kleines Guantanamo” nannten. Mit Freund*innen in Deutschland und dem transnationalen Netzwerk Migreurope mobilisierten wir eine Politikerin der Grünen, die sich unserer Forderung anschloss, die Illegalität solcher Lager anzuerkennen. Am Ende wurde das Lager in Nouadhibou tatsächlich geschlossen. Das gab uns Kraft und Elan – genug, um die Proteste gegen Frontex aufzunehmen. So fuhren wir nach Warschau, vor das Frontex-Hauptquartier.

Was waren damals die wichtigsten Forderungen aus Ihrer Sicht als Menschenrechtsaktivist aus Mauretanien?

Für uns, die Bürger*innen Afrikas, ist Frontex eine Basis für Gewalt gegen Migrant*innen. Die Agentur treibt die Militarisierung der Migrationsrouten voran, auch in unseren Heimatländern. Dieses System der Migrationskontrolle ist nicht vereinbar mit dem Recht auf Leben. Und die immer weitere Auslagerung dieser Kontrolle in afrikanische Länder verletzt die Souveränität der Länder des Südens.

In Warschau trafen wir den damaligen Frontex-Direktor zum Gespräch. Wir führten eine intensive Debatte mit ihm. Unser Startpunkt: Die Agentur und das, wofür sie steht, muss abgeschafft und fundamental neu gedacht werden. Daraus entstand die Frontexit-Kampagne, die auf unser Kernanliegen aufmerksam machen soll: dass der Auftrag von Frontex mit den Grundrechten unvereinbar ist.

„Der Ausdruck ‚Barça ou Barsakh’ ist ein Sprichwort und heisst: Barcelona oder Tod.”

Wir führten Aktionen in Brüssel, Nouakchott und Rabat durch. Dadurch wurde Frontex auch in afrikanischen Ländern vermehrt öffentlich wahrgenommen. Und 2011 riefen wir beim Weltsozialforum in Dakar schliesslich zu einer grossen Demonstration vor dem lokalen Frontex-Büro auf. Das waren wichtige Meilensteine, um die Zivilgesellschaft über das Wirken von Frontex zu informieren.

Nach mehrjähriger Verhandlung erhielt das WAV Recherchekollektiv über das Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in über 1000 Seiten Dokumente zur Schweizer Mitarbeit bei Frontex. Diese zeigen: Schweizer Frontex-Beamt*innen sind bis heute dort im Einsatz, wo systematisch Menschenrechte verletzt werden. Und: Trotz hoher Geldbeiträge hat die Schweiz wenig Mitspracherecht.

Die Frontex-Befürworter*innen und die Behörden sagten im Abstimmungskampf zum Frontex-Referendum, sie wollen die Agentur von innen heraus verbessern. Gelingt das tatsächlich? Das untersuchen wir in dieser vierteiligen Rechercheserie.

Artikel 1: Im Abstimmungskampf

Eine geheime Infonotiz zeigt: Die Bundesverwaltung hielt brisante Informationen zurück. Ein Blick auf die damaligen Versprechen und die Situation heute wirft Fragen auf. Wurde die Debatte unvollständig geführt?

Artikel 2: Im Ausseneinsatz

Schweizer Beamt*innen stehen an den Grenzen Europas im Einsatz – dort, wo Menschenrechte systematisch verletzt werden. Doch ihre Einsatzberichte erwähnen keine Verstösse. Wie kann das sein?

Artikel 3: Im Verwaltungsrat

Die Schweiz zahlt Hunderte Millionen an Frontex, hat aber kaum Mitspracherecht. Warum akzeptiert sie diesen Deal? Und: Will sie überhaupt mehr Einfluss?

Artikel 4: Am Scheideweg

Laut Menschenrechtsaktivist Amadou M’Bow ist es unmöglich, Frontex zu reformieren. Wie weiter?

Wie ist die Lage heute in der Region rund um Mauretanien?

Seit 2022 legen wieder viel mehr Boote von Maurtanien, Senegal und Gambia ab, um den Atlantik in Richtung Kanarische Inseln zu überqueren. Frontex und die spanische Guardia Civil verschärften die Kontrollen, aber nicht um die Leute zu retten, sondern um sie abzufangen. Tausende Menschen kommen auf dieser Route jedes Jahr ums Leben. Und auch an Land gibt es eine Brutalisierung im Umgang mit Migration – etwa durch Massenabschiebungen in die Wüste oder die Inhaftierung von Migrant*innen. Alles in allem ist klar: Die Lage hat sich verschärft und verschärft sich laufend weiter.

In jüngerer Vergangenheit entstand auch die Bewegung „Barça ou Barsakh”. Was hat es damit auf sich?

Der Ausdruck ist ein Sprichwort auf Wolof, einer westafrikanischen Sprache, und heisst: Barcelona oder Tod. Er spiegelt die Verzweiflung vieler junger Menschen in Westafrika wider. Sie sehen keine Perspektiven und befinden sich oft in einer Spirale der Hoffnungslosigkeit. Ursachen dafür sind schlechte Regierungsführung, der Raub natürlicher Ressourcen, Armut und der Klimawandel. Aber auch die neokolonialen Handelsbeziehungen mit Europa.

„Die Militarisierung unseres Alltags für das europäische Bedürfnis nach Migrationskontrolle macht uns Angst. Aber nicht nur das – sie löst auch Wut aus.”

Viele junge Menschen suchen in dieser Situation ein lebenswertes Leben – und nehmen dafür den Tod in Kauf. Entweder sie erreichen Barcelona und damit eine neue Chance für ein besseres Leben, oder sie sterben auf dem Weg dahin.

Wie hängt diese Entwicklung mit Frontex zusammen?

Wir sehen die Personenfreizügigkeit als elementares Grundrecht und kulturelles Erbe Westafrikas. Alle sollten sowohl das Recht haben, zu gehen oder zu bleiben. Doch die Präsenz von Frontex und damit die Militarisierung unserer Grenzen stellt dieses Recht in Frage – ja, behindert es sogar aktiv. Es gibt Festnahmen, Abschiebungen und Rückführungen, die Migrant*innen zwingen, immer unsichtbarer zu werden. Aber auch die alltägliche Bewegungsfreiheit, das alltägliche Leben der Leute, leidet unter der Frontex-Präsenz.

Nehmen wir das Beispiel der Fischerei: Immer wieder berichteten uns Leute, dass Küstenwachen oder Frontex-Boote sie kontrollieren oder gar festnehmen, wenn sie fischen. Diese Militarisierung unseres Alltags für das europäische Bedürfnis nach Migrationskontrolle macht uns Angst. Aber nicht nur das – sie löst auch Wut aus. Denn: Gibt es eine zivile Kontrolle oder eine demokratische Legitimation der Abkommen mit Frontex? Sind die Bürger*innen damit einverstanden? Ich denke nicht.

Lange vor der Gründung von Frontex engagierte sich Amadou M’Bow (59 Jahre) bereits für Migrationsgerechtigkeit. Der Aktivist lebt in Nouakchott, der Hauptstadt Mauretaniens und engagiert sich in Initiativen und Netzwerken wie der Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH), Alarme Phone Sahara und Afrique Europe Interact. Viele Jahre war M’Bow Co-Präsident des transkontinentalen Forschungs- und Aktivist*innennetzwerks Migreurop. Er spielte eine entscheidende Rolle in der Frontexit-Kampagne, kämpft bis heute gegen die Auslagerung und Militarisierung der europäischen Migrationskontrolle in afrikanischen Staaten und setzt sich für globale Bewegungsfreiheit ein. Als Präsident der Mauretanischen Vereinigung für Staatsbürgerschaft und Entwicklung (AMCD) koordiniert M’Bow derzeit das westafrikanische Netzwerk zur Verteidigung der Rechte von Migrant*innen Roa-Prodmac, das gegen Straflosigkeit kämpft und Migrant*innen den Zugang zur Justiz ermöglicht.

Sie sprachen es bereits an: Die Auslagerung der EU-Grenzen und die Militarisierung entlang der Migrationsrouten treffen die lokalen Gemeinschaften stark.

Das Beispiel mit den Fischer*innen habe ich ja bereits erwähnt. Doch es gibt zahlreiche weitere solche Fälle: So hat im Jahr 2015 ein von der EU verfasstes Gesetz die Migration in Niger über Nacht massiv kriminalisiert und damit einen ganzen Geschäftszweig, die Migrationshilfe, zum Einsturz gebracht. Das hat die gesellschaftliche Stabilität massiv beeinflusst.

Dabei ist es wichtig, auch den historischen Kontext zu verstehen. Die Personenfreizügigkeit gab es bei uns lange vor dem Schengener Abkommen. Doch heute beeinträchtiget die europäische Migrationskontrolle durch Frontex genau diese Freizügigkeit. Das ist ein grosses Problem, denn für uns Westafrikaner*innen ist die Bewegungsfreiheit Teil unserer DNA. Das hat auch mit der Geschichte zu tun: Die Grenzen unserer Region folgen bis heute kolonialen Linien.

„Das rassistische und exklusive Visaregime ist für uns Afrikaner*innen eine Demütigung.”

Blicken wir auf Senegal und Gambia: Es ist die gleiche Bevölkerung, die gleiche Kultur, die gleichen ursprünglichen Sprachen, die gleiche Religion. Doch es sind zwei Länder. Im einen spricht man heute Englisch, im anderen Französisch. Viele Familien haben einen Teil in Gambia, einen anderen im Senegal. Sich in diesem Raum zu bewegen, ist für uns ganz selbstverständlich.

Sie bezeichnen die Einschränkung der Bewegungsfreiheit auch als Migrationsapartheid und neokolonial. Welche Aspekte der Apartheid und des Kolonialismus sehen Sie im gegenwärtigen Migrationssystem?

Nehmen wir ein Beispiel aus meinem Alltag. Wenn wir in Europa Aktivitäten planen, dann erhalten die meisten unserer Aktivist*innen kein Visum. Sie können nicht kommen. Umgekehrt ist es völlig anders: Unsere europäischen Freund*innen können problemlos reisen. Ihr Pass erlaubt es ihnen, ein Visum zu erhalten, respektive gar kein Visum zu brauchen.

Dieses rassistische und exklusive Visaregime ist für uns Afrikaner*innen eine Demütigung. Und es macht klar: Es gibt zwei Arten von Weltbürger*innen. Die einen sind durch ihre Geburt privilegiert, die anderen nicht – weil sie in Lateinamerika, Afrika oder Asien geboren sind. Das ist der Apartheid sehr ähnlich: Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Rechten aufgrund ihrer Herkunft. Und ja, das hat natürlich absolut mit Kolonialismus zu tun. Es sind die ehemaligen Kolonialmächte, die diese Beziehungen dominieren und die Gesetze diktieren.

Das zeigt sich auch in den bilateralen Abkommen unserer Staaten mit der EU. Nehmen wir erneut das Beispiel der Fischer*innen: Die Fischereiabkommen erlauben der EU, bis tief in unsere Gewässer industriell zu fischen. Aber für unsere Kleinfischerei ist das eine Katastrophe. Unsere Küsten sind leergefischt, es gibt kaum noch Fische. Das führt dazu, dass sich viele Fischer*innen eine neue Arbeit suchen müssen. Oder zur Migration gezwungen werden. Dieses Elend ist konstruiert. Es nützt den lokalen Eliten und den europäischen Märkten, während der Grossteil der afrikanischen Bevölkerung darunter leidet.

Sie sind gerade an einer Konferenz in Genf. In der Schweiz befürworten viele Menschen eine sehr restriktive Migrationspolitik. Gleichzeitig ist das Land ein wichtiger Markt für Güter und Geld aus anderen Ländern, viele multinationale Unternehmen zahlen hier ihre Steuern. Mit anderen Worten: Die Schweiz profitiert enorm von der globalen Wirtschaft und Politik. Wie beurteilen Sie diese Dualität?

Das ist die grosse Heuchelei, in der wir leben. Länder wie die Schweiz profitieren von der Migration, vom globalen Waren- und Geldfluss. Und gleichzeitig stellen sie den Anspruch, Migration vollkommen nach ihren eigenen Ansprüchen zu kontrollieren. Schauen Sie, die Rechnung ist doch einfach: Solange der Geld- und Warenfluss in eine Richtung geht, wird es immer auch Migration in diese Richtung geben.

„Frontex kann nicht reformiert werden.”

Aber auch da gibt es eine Lüge: Die Behauptung, dass die meisten Menschen nach Europa wollen. Das ist völlig absurd. Die Statistiken belegen das Gegenteil: Weit mehr Afrikaner*innen migrieren innerhalb des Kontinents, als dass sie den Weg nach Europa wählen.

Ich bin überzeugt, dass diese kurzfristige, isolierende und ausbeuterische Sichtweise irgendwann zusammenbrechen wird. Denn: Migration bereichert die Gesellschaft. Gemeinschaften wachsen durch Austausch und Interaktion, sie bereichern sich gegenseitig. Ich bin überzeugt von der Gesellschaft der Vielen. Keine Migration bedeutet keine Begegnung, keinen Austausch. Das finde ich eine engstirnige und einengende Vorstellung.

2006 startete Frontex ihre erste Mission ausserhalb Europas vor der Küste Senegals: Die Operation Hera sollte Boote abfangen, die von dort zu den Kanarischen Inseln fuhren. Über die Jahre baute Frontex die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten aus. Um diese zu formalisieren und um etwa selbst Einsätze durchführen zu können, wollte Frontex 2023 sogenannte Statusabkommen mit dem Senegal und Mauretanien abschliessen. Diese wurden jedoch bis heute nicht realisiert.

Erst im Oktober 2024 forderte Spanien erneut, dass Frontex die westafrikanischen Staaten stärker beim Migrationsmanagement unterstützt. Frontex unterhält mittlerweile Verbindungsbüros in Niger und Senegal sowie Arbeitsvereinbarungen mit Nigeria und den Kapverden. Solche Vereinbarungen kann die Agentur zwar einfacher und selbstständiger abschliessen als Statusabkommen, aber sie sind trotzdem weitreichend: Sie regeln den Informationsaustausch, die Unterstützung bei der Grenzüberwachung und Rückführungen.

Kaum bekannt, aber ein weiterer Beweis für die weitreichenden Befugnisse von Frontex ist die Africa-Frontex Intelligence Community (AFIC). Dieses Netzwerk existiert seit 2010 und zählt mittlerweile 30 Mitgliedstaaten. Die AFIC erleichtert den behördlichen Informationsaustausch und fördert den Ausbau der Migrationskontrolle durch Workshops, Trainings und Konferenzen. Zudem baut sie Kapazitäten auf, um migrationsbezogene Daten zu sammeln und Datenbanken zu erstellen, die mit denen der EU kompatibel sind. So könnten Migrationsdatenbanken künftig auch interkontinental genutzt werden – und Frontex hätte immer mehr Informationen, wer zu welchem Zeitpunkt welche Grenzen überquert. Und zwar schon lange bevor Migrant*innen die EU erreichen.

Auch in Nordafrika ist Frontex aktiv: Über unterschiedliche Kanäle kooperiert Frontex mit Sicherheitskräften, unter anderem in Libyen und Marokko. Damit unterstützt sie deren gewalttätiges Vorgehen gegen Migrant*innen.

Inwiefern spielen Frontex und das dahinterstehende System auch eine wirtschaftliche Rolle für Europa?

Frontex und die Auslagerung der Migrationskontrolle nach Afrika sind ganz klar ein Wirtschaftsmodell für Europa. Es braucht ja gigantisch viel Infrastruktur: Man kauft Computer, Waffen, Überwachungstechnik, Fahrzeuge. Das ist ein milliardenschweres Geschäft für den Norden. Aber diese Milliarden sind letztendlich verschwendetes Geld. Denn entgegen der Versprechungen der Politiker*innen wird Migration damit nicht gestoppt. Das Geld sollte viel eher in die Entwicklung der afrikanischen Wirtschaft und den Aufbau nachhaltiger Wirtschaftsmodelle fliessen.

Die Schweiz unterstützt Frontex mit mehreren hundert Millionen. Damit will sie auch die Achtung der Menschenrechte durch die Agentur stärken. Ist das möglich?

Schauen wir doch auf die letzten 20 Jahre Arbeit von Frontex. Ist diese Art der Migrationskontrolle mit den Menschenrechten vereinbar? Nein, auf keinen Fall. Frontex behindert das Recht auf Bewegungsfreiheit und das System, für das es steht, stellt das Recht von Afrikaner*innen auf Leben in Frage. Das ist nicht vereinbar mit den Menschenrechten.

Deshalb sagen wir klar: Frontex kann nicht reformiert werden. Frontex muss abgeschafft werden. Denn es wurde für einen schlechten Zweck geschaffen: Für die Institutionalisierung eines fundamental ungerechten Migrationssystems, das die kolonialen Beziehungen zwischen Europa und Afrika weiterführt. Dieses bleibt auch in einem netteren Gewand untragbar.

Kommen wir zurück auf die Demonstrationen in Warschau und Lesbos. Welche Rolle spielt eine transnationale Zivilgesellschaft von Westafrika bis Europa?

Sie ist wichtiger denn je: Wir müssen uns gemeinsam gegen diese Ungerechtigkeit und Gewalt wehren. In Lesbos etwa haben wir mit rund hundert Leuten demonstriert. Und wir haben ein Tor eines Geflüchtetenlagers geöffnet, um uns mit den Bewohner*innen zusammenzuschliessen. Das war ein schöner Moment und zeigte: Gemeinsam sind wir stark.

Transnationalen Netzwerke sind deshalb äusserst notwendig. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und die Perspektiven auf Migration verändern. Wir müssen die jungen Leute erreichen und schöne Aktionen organisieren, wie in Warschau, Lesbos, Nouakchott oder Dakar. Wir brauchen Brücken zwischen Afrika und Europa – transkontinentale und antikoloniale Verbindungen. Damit wir weiter gegen dieses System der Ungerechtigkeit kämpfen können und gleichzeitig solidarische Beziehungen knüpfen, die nachhaltig und freundschaftlich sind.

Diese Recherche wurde durch zweckgebundene Beiträge vom Europäischen Bürger*innen Forum (EBF) und Solidarité sans frontières (SOSF) unterstützt. Die Unterstützung ermöglichte die Auswertung von den über 1000 Seiten Dokumenten, die via Öffentlichkeitsprinzip offengelegt werden konnten. Die Artikelserie wurde redaktionell unabhängig nach journalistischen Standards produziert. Jegliche Einflussnahme auf den redaktionellen Prozess ist laut Vereinbarung ausgeschlossen. Die Recherche wie auch die redaktionelle Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit zwischen dem WAV Recherchekollektiv und das Lamm.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 20 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1300 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 700 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 340 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?