Inhaltswarnung: Explizite Beschreibung von Selbstverletzung und Suizid(versuchen).

30. April 2025

Gegen 18 Uhr holt ein Gefängniswärter des Verwaltungsgefängnis ZAA in Kloten Houat Ismail aus der Dusche. Es sei etwas passiert und er müsse zurück in seine Zelle, sagt ihm der Wärter. Auf dem Rückweg wirft Ismail einen Blick in die Zelle seines Nachbarn, Andrii Krylov, ein 62-jähriger Mann aus der Ukraine. Durch das kleine Sichtfenster in der Zellentür sieht Ismail Polizist*innen und Forensiker*innen. Auf dem Boden liegt ein schwarzer Sack. Darin verbirgt sich die Leiche von Andrii Krylov, der sich das Leben genommen hat.

Das war nicht Krylovs erster Suizidversuch. Bereits als er 2024 seinen Schutzstatus in der Schweiz verlor, versuchte er sich umzubringen. Darauf folgte ein Aufenthalt in der Psychiatrie Waldhaus in Graubünden, später wurde er in das isolierte Ausschaffungscamp Valzeina in den Bündner Bergen gebracht. Laut Mitgefangenen hatte Andrii Krylov Angst, in ein anderes europäisches Land abgeschoben zu werden, in dem er bereits zuvor nur unzureichend Schutz erhalten hatte.

Spätestens seit seinem ersten Suizidversuch wussten die Schweizer Migrationsbehörden über seinen psychischen Zustand Bescheid. Trotzdem kam er ins Ausschaffungsgefängnis nach Zürich.

Die Ausschaffungshaft ist eine sogenannte ausländerrechtliche Administrativhaft und entstand durch die 1995 eingeführten «Zwangsmassnahmen im Asylrecht». Sie hat zum Ziel Menschen ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in ihr Herkunftsland oder ein zuständiges Drittland auszuschaffen. Dazu können Personen zur Vorbereitung und Durchsetzung ihrer Ausschaffung bis zu 18 Monate inhaftiert werden.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung verlangt jedoch, dass die Haftbedingungen und die Infrastruktur deutlich machen, dass die Inhaftierung rein administrativ ist und keinen strafrechtlichen Charakter hat. Die ausländerrechtliche Administrativhaft soll in Einrichtungen ohne Gefängnischarakter erfolgen. Die nationale Kommission zu Verhütung von Folter (NKVF) kritisierte die Schweizer Aufschaffungsgefängnisse wiederholt, die strikte Trennung zwischen Administrativhaft und Strafvollzug nicht einzuhalten.

Die Gefängnisangestellten informierten die Insassen über den Tod des Ukrainers. Doch nur einen Tag später war der Tod von Andrii Krylov kein Thema mehr für die Mitarbeiter*innen, erzählt Khalil Filali, ein Gefangener aus Libyen. „Die Menschen sterben hier, aber niemanden interessiert es.”

8. Mai 2025

Yacine Elbar, ein 52-jähriger Mann aus Algerien setzt seine Zelle in Brand und versucht, sich das Leben zu nehmen. Mit einer Rasierklinge verletzt er sich schwer und wird ins Krankenhaus eingeliefert.

12. Mai 2025

„Willkommen im Knast!”, hallt es durch den Innenhof. Die Gefangenen rufen aus ihren Fenstern, als Besucher*innen vor dem Gefängnis stehen. Sie schreien nach Hilfe.

An diesem Tag setzt ein weiterer Inhaftierter seine Zelle in Brand. „Insgesamt hat es in vier Tagen mindestens drei Mal gebrannt”, erzählt Khalil Filali.

Yacine ist inzwischen wieder aus dem Krankenhaus zurück. Ismail und Filali bekamen Yacine jedoch nie zu sehen, denn er wurde sofort in die unterirdische Strafzelle gebracht. Die Gefangenen nennen diesen Ort „Bunker”. Es sei ein Gefängnis im Gefängnis, sagt Ismail. „Es gibt keine Fenster, keinen Tisch und alles ist aus Beton und Metall.” Auch die eigenen Kleider dürften die Gefangenen dort nicht anbehalten, sondern müssten in reissfester Unterhose und einer Art Poncho verweilen. In der Bunkerzelle gäbe es keinen Zugang zum Internet und auch Besuche seien nicht möglich. Ausserdem sei die Bunkerzelle laut Gefangenen nicht videoüberwacht, im Gegensatz zu den Strafzellen im Strafvollzug. Niemand wisse, was in den Zellen passiere. „Das Gefängnis versucht mit dem Bunker die Gefangenen zu isolieren, lässt sie ausharren, bis sie von allein aufgeben”, sagt Filali.

1996 errichtete der Kanton Zürich das Flughafengefängnis Kloten, das 2022 zum Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft (ZAA) wurde. Das Gefängnis dient bis heute der Durchsetzung der „Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht”. Die Migrationsbehörden inhaftieren dort Menschen bis zu 18 Monate, deren einziges Vergehen der illegale Aufenthalt ist. Das Zürcher Flughafengefängnis diente neben dem 1995 erbauten provisorischen Polizeigefängnis auf der Zürcher Kasernenwiese als eines der ersten Schweizer Ausschaffungsgefängnisse. Früher teilte man es in Strafvollzug und Ausschaffungshaft, heute dient das Zentrum ausschliesslich der Inhaftierung von bis zu 130 Personen ohne Aufenthaltsbewilligung. Trotz Umbau und Umbenennung zum ZAA orientiert sich die Architektur des Gebäudes weiterhin an der Untersuchungshaft.

Wenn die Gefängniswärter einen Gefangenen in den Bunker bringen möchten, würden sie ihr Vorhaben nicht ankünden. „Sie behaupten, wir würden Besuch erwarten oder einen Termin haben – doch sobald die Zellentür sich öffnet, steht die Polizei bereit, nimmt uns fest und bringt uns in den Bunker.” Die Gründe für das Wegsperren in die Strafzelle seien ganz unterschiedlich: Nach einem Suizidversuch, wenn jemand laut geworden sei oder sonst etwas täte, dass den Gefängniswärtern nicht gefalle.

Nebst den Bunkerzellen gäbe es auch oberirdische Sicherheitszellen. Die Innenausstattung sei die gleiche, doch das Leben darin erträglicher. Es gäbe Tageslicht und die Gefangenen dürften ihre Kleidung behalten.

17. Mai 2025

Baban Ali tritt in den unbefristeten Hungerstreik. Ihm steht eine Ausschaffung in den Irak bevor. Im Şengal kämpfte Baban Ali einst im bewaffneten Widerstand gegen die Terrororganisation IS. Als Freiheitskämpfer verlor er seinen rechten Unterarm sowie Zeige- und Mittelfinger der linken Hand. Auch sein Knie und Rücken wurden von Bombensplittern schwerverletzt.

Wenn er in den Irak ausgeschafft würde, müsse er jeden Tag Angst vor dem Tod haben, schreibt Baban Ali in seiner Erklärung zum Hungerstreik. Er fordert seine sofortige Freilassung, bis dahin werde er den Hungerstreik nicht beenden und keine medizinischen Behandlungen annehmen.

Baban Ali kämpfte gegen die Terrororganisation IS und soll nun in den Irak ausgeschafft werden.

19. Mai 2025

Auch der Algerier Abdelmalek Merabet tritt in den Hungerstreik – aber in einen trockenen. Nicht einmal Wasser nimmt er zu sich. Die Schweiz möchte ihn basierend auf dem Dublin-Abkommen nach Deutschland ausschaffen, da seine Fingerabdrücke dort hinterlegt sind.

Am 1. April feierte Abdelmalek Merabet seinen 22. Geburtstag im Ausschaffungsgefängnis. Er ist bereits zwei Monate dort. Andere Gefangene beschreiben ihn als depressiv: Er rede mit niemanden und verlasse seine Zelle nicht. Als er seinen Hunger- und Durststreik begann, habe er sich völlig abgeschottet.

Viele Gefangene würden unter psychischen Krisen leiden, erzählt Filali. Er selbst habe einen algerischen Freund, Maghazi Barhoun, der bereits angedroht hat, sich selbst zu verletzten oder gar umzubringen. Barhoun fürchte sich vor einer Ausschaffung nach Algerien. Dort würden 13 Jahre Gefängnis auf ihn warten, sagt Filali.

Dreimal wöchentlich käme ein Psychiater im Gefängnis vorbei, erzählt ein weiterer Gefangener. Doch bis sie einen Termin bekämen, müssten sie bis zu einem Monat warten. Dafür verteile der Psychiater raue Mengen Psychopharmaka an die Inhaftierten. Statt eine Diagnose zu stellen, würde er die Gefangenen fragen, welches Medikament sie gerne hätten. „Er bietet uns Quetiapin, Pregabalin, Rivotril, Diazepam oder Tramadol an”, sagt Filali „gerne auch in hohen Dosierungen”. 50 bis 1000 Milligramm Quetiapin gäbe es laut Filali täglich. Die empfohlene Höchstdosierung des Antipsychotikums Quetiapin liegt bei 800 Milligramm. In der psychiatrischen Praxis wird Quetiapin als Schlafmittel eingesetzt, so auch im Zürcher Ausschaffungsgefängnis.

23. Mai 2025

Maghazi Barhoun setzt seine Drohung in die Tat um. Der Algerier isst mehrere Batterien und schneidet sich mit einer Rasierklinge in Bauch und Rücken und durchtrennt mehrere Sehnen seiner Finger. Anschliessend schluckt er die Rasierklinge. Es ist der zweite Suizidversuch im Ausschaffungsgefängnis Kloten in nur einem Monat.

Gefangene aus dem Basler Ausschaffungsgefängnis Bässlergut, die im engen Austausch mit den Gefangenen in Zürich stehen, verbreiten als Chatnachricht und auf Social Media folgende Nachricht über ihren Freund in Zürich: „Wegen der Zerstückelung seines Körpers ist Maghazi Barhoun in einem kritischen Zustand im Krankenhaus”.

Barhoun teilte sich seine Zelle mit einem 18-jährigen Mitgefangenen, der sich zum Zeitpunkt des Selbstmordversuchs ebenfalls in der Zelle aufhielt. Mitgefangene erzählen später, dass Barhouns Zellengenosse über Tage hinweg nicht schlafen konnte, verstört von dem, was er mitansehen musste.

24. Mai 2025

Maghazi Barhoun wird nach einer Nacht im Krankenhaus zurück ins Gefängnis gebracht. Er kommt sofort in die unterirdische Sicherheitszelle, den „Bunker”, wie ihn die Gefangenen nennen.

26. Mai 2025

Baban Ali, der im Şengal gegen den IS kämpfte, wird nach seinem 9‑tägigen Hungerstreik gemeinsam mit seinem Bruder Pavel Ali überraschend aus der Ausschaffungshaft freigelassen. Auf den Sozialen Medien kursieren Videos von den beiden, wie sie mit gehobener Faust aus den Toren des Ausschaffungsgefängnis treten und dazu „Hoch die internationale Solidarität!” rufen. Das erneute Härtefallgesuch von Baban Ali wurde vom Kanton Aargau angenommen und ans SEM überwiesen. Sein Verfahren ist somit erneut hängig, die Ausschaffungshaft nicht mehr rechtens und Baban Ali zumindest vorübergehend wieder in Freiheit.

Am selben Tag gibt der 22-jähirge Abdelmalek Merabet bei der abendlichen Medikamentenabgabe keine Reaktion von sich. Es ist der siebte Tag seines trockenen Hungerstreiks. Die Wärter finden ihn leblos in seiner Zelle. Wie er starb, ist bis heute ungeklärt.

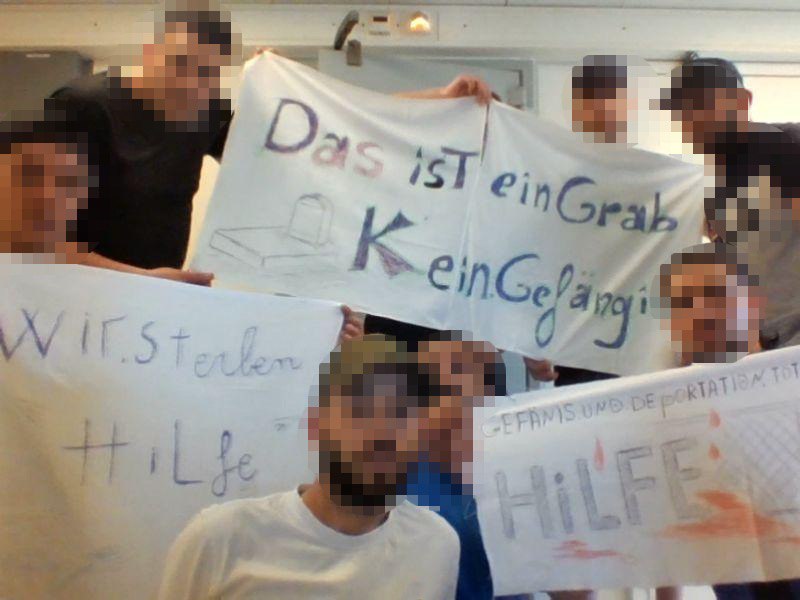

„Hilfe, wir sterben hier! Schon zwei Tote in einem Monat!”

Insassen rufen aus dem Gefängnis, als Besucher*innen davor stehen.

27. Mai 2025

Morgens werden die Insassen über den Tod von Abdelmalek Merabet informiert. Der Kindheitsfreund und algerische Nachbar des Toten, Sadikk Dendene, der im selben Ausschaffungsgefängnis in Haft ist, informiert Merabets Bruder über den Todesfall. Dieser kann es nicht fassen, gestern habe er noch mit ihm geredet. Abdelmalek Merabet sei ein gesunder junger Mann gewesen, er könne nicht tot sein.

Sadikk Dendene kann die Situation nicht mehr aushalten. Er geht zu einem der Gefängniswärter und wird laut. Dieser lässt Dendene daraufhin in den Bunker sperren. In der Isolationszelle hat er keine Möglichkeit mehr, mit der Familie des Toten zu kommunizieren oder Besuch zu empfangen.

Die Insassen des Gefängnisses verweigern aus Protest den morgendlichen Spaziergang im Hof. „So kann es nicht weitergehen”, sagt Filali. Rund 50 Personen treten an diesem Tag in den Hungerstreik.

28. Mai 2025

Schon von 100 Metern Entfernung ist Geschrei aus dem Ausschaffungsgefängnis zu hören. „Hilfe, wir sterben hier! Schon zwei Tote in einem Monat! Wir sind hier nicht in Gaza – wir sind in der Schweiz”, ruft ein Insasse auf Arabisch aus dem Fenster. „Ich habe alles hier: Rasierklingen und Feuer. Auch ich werde mich umbringen!”

Die Gefängnisdirektion hat für heute einen Besuch angekündigt. Stattdessen erscheint nur ein höherer Gefängnisangestellter. Die Gefangenen berichten, er hätte ihnen mitgeteilt, dass die Direktion „es nicht gewagt habe”, sie zu besuchen.

29. Mai 2025

Die rund 50 Gefangenen im Hungerstreik organisieren ihren Protest weiter: Sie malen mit Farbstiften auf ihre Bettlaken und Kissenbezüge. Darauf schreiben sie „Freiheit – Hilfe, sie wollen uns umbringen”, „Ist dies ein Gefängnis oder ein Friedhof?”, „Das ist ein Grab, kein Gefängnis” und „Wir sterben – Hilfe!”. Sie nehmen all ihren Mut zusammen, fotografieren sich mit den Transparenten und veröffentlichen die Bilder auf den Sozialen Medien.

Am Abend verweigern die Insassen dreier Abteilungen, in ihre Zellen zurückzukehren. Die Gefangenen können ihre Zellen normalerweise zwischen 19:30 und 7:30 nicht mehr verlassen.

In zwei der Abteilungen schliessen die Wächter die Zellen ab, die Gefangenen bleiben auf den Gängen. In der dritten Abteilung lassen die Wächter die Zellentüren offen und gehen wieder.

Gegen 22:30 kommen drei Polizist*innen in Zivil in die Abteilungen. Die Gefangenen kehren daraufhin in ihre Zellen zurück. „Wir wollen keine Probleme mit den Beamten und begegnen ihnen immer respektvoll”, sagt Filali. „Wir haben Probleme mit den Migrationsämtern und möchten, dass sie mit uns reden und Lösungen finden.”

30. Mai 2025

Gefangene schreien erneut aus ihren vergitterten Fenstern um Hilfe. Barhoun, der kürzlich einen Suizidversuch unternahm, ruft aus der Sicherheitszelle: „Sehen Sie, alles ist voller Blut! Ich habe Batterien gegessen, dieses Gefängnis ist ein Grab!“

Das Gefängnis verlegt Sadikk Dendene aus der Isolationshaft im Bunker in das Ambulatorium Bülach der Psychiatrischen Universitätskliniken Zürich.

Ein älterer Algerier wird heute nach 17 Monaten und 3 Wochen aus dem Ausschaffungsgefängnis entlassen. Er hat die maximale Dauer der Administrativhaft erreicht. Nach der Freilassung bringt man ihn ins Rückkehrzentrum Urdorf, einen ehemaligen Zivilschutzbunker am Waldrand zwischen Autobahn, Polizeistützpunkt und Schiessanlage. „Sogar das Ausschaffungsgefängnis ist besser als Urdorf“, berichtet Filali, der dort ebenfalls leben musste.

Am Abend findet in der Zürcher Innenstadt direkt neben dem Hauptbahnhof eine Spontankundgebung des Aktionsbündnisses gegen unmenschliche Ausschaffungshaft statt. Vor den Zürcher Regierungsgebäuden am Walcheplatz versammeln sich 250 Demonstrierende mit Transparenten und Schildern. Auch der Freiheitskämpfer Baban Ali hält eine Rede. Per Videocall schalten sich die Gefangenen live zur Kundgebung und berichten von ihrem Widerstand und den unmenschlichen Haftbedingungen. Demonstrierende heben ausgedruckte Gruppenfotos des Gefangenenwiderstands in die Höhe.

31. Mai 2025

Gegen 16 Uhr fahren etwa 30 Personen zum abgelegenen Ausschaffungsknast in Zürich-Kloten. Vor dem Gefängnis rufen die Demonstrierenden nach Freiheit und Widerstand. „Freiheit, Hurriya, Libertà!“, hallt es durch den Innenhof, während die Gefangenen gegen die Gitterstäbe ihrer Fenster schlagen.

2. Juni 2025

Die Co-Direktorin Jeannette Bucher besucht alle Gefangenen im Verwaltungsgefängnis in Zürich-Kloten. Sie möchte die Insassen dazu bringen, ihren Hungerstreik zu beenden. Sie verspricht, mit den Migrationsbehörden zu sprechen und mit einer Antwort zurückzukehren.

Buchers Versprechen variieren: Filali soll morgen eine Antwort erhalten, Khaled muss bis Freitag warten. Jeannette Bucher stellt auch einen neuen Tagesplan vor. Die Insassen dürfen nun viermal statt dreimal täglich eine Stunde in den Spazierhof. Zudem gibt es neu dreimal statt zweimal täglich Fitnessangebote und die Arbeit im Gefängnis wird mit täglich 22 statt 20 Franken vergütet. Filali entgegnet: „Wir wollen keinen neuen Tagesplan, wir wollen mit den Migrationsbehörden reden.“

3. Juni 2025

Zwischen vier und fünf Uhr morgens stürmt ein Grossaufgebot von Polizeikräften das Ausschaffungsgefängnis. An diesem Tag fliegen zwei Flugzeuge nach Bagdad, etwa 30 Iraker werden damit ausgeschafft. Laut Mitgefangenen gingen die Festnahmen gewaltsam vonstatten. Unter Geschrei und Tränen zerrten die Beamten die Iraker aus ihren Zellen.

Sadikk Dendene wird aus dem psychiatrischen Ambulatorium entlassen. Dendene ist nun wieder auf der regulären Abteilung des Ausschaffungsgefängnis. Dort hat er Internetzugang und kann wieder Kontakt zur Familie des verstorbenen Merabet aufnehmen.

4. Juni 2025

Im Gefängnis wird es heiss. Die Gefangenen haben zwei Möglichkeiten: Entweder lassen sie nachts das Fenster offen, um kühlere Luft hereinzulassen, wobei der dröhnende Fluglärm ihnen den Schlaf raubt. Oder sie schliessen das Fenster und leiden unter der stickigen Hitze.

„Das Migrationsamt soll zu uns ins Gefängnis kommen, um mit uns zu reden!”

Khalil Filali, Gefangener im Ausschaffungsgefängnis Zürich

Es ist der achte und letzte Tag des Hungerstreiks von 50 Gefangenen im Zürcher Ausschaffungsgefängnis. Filali berichtet, er habe bereits vier Kilogramm abgenommen. „Acht Tage hungern und noch immer keine Antwort von den zuständigen Stellen.“

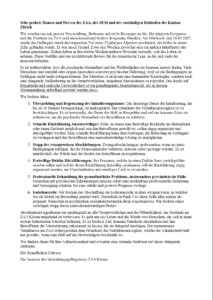

5. Juni 2025

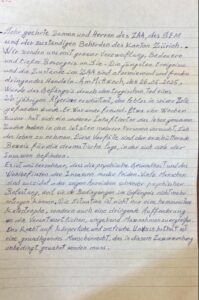

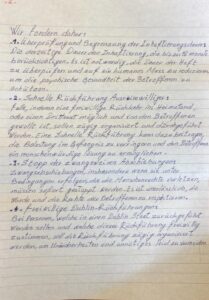

Gemeinsam formulieren die bis gestern Hungerstreikenden einen offenen Brief mit Forderungen. Der Brief ist adressiert an die Leitung des Ausschaffungsgefängnis, die zuständigen Migrationsbehörden und die Öffentlichkeit. Die Insassen stellen sechs Forderungen auf: Die Begrenzung der heutigen 18-monatigen Inhaftierungsdauer, die schnelle Organisation von Rückführungen Ausreisewilliger, den Stopp der Zwangsausschaffungen, schnelle Rückführungen der freiwilligen Dublin-Ausreisen, professionelle Behandlung gesundheitlicher Probleme (insbesondere bei psychiatrischen Fällen) und die Abschaffung der Isolationszelle in ihrer jetzigen Form.

Am Abend wurde Maghazi Barhoun zur Ausschaffung nach Genf transferiert, nachdem er die letzten 10 Tage nach seinem Suizidversuch im „Bunker” und später in der Sicherheitszelle in Isolationshaft verbrachte. Am Flughafen holt er eine Rasierklinge aus seinem Mund und schneidet sich in seinen Oberkörper. So kann er seine Ausschaffung nach Algerien im letzten Moment verhindern.

6. Juni 2025

Die Co-Direktorin, Jeannette Bucher, besucht die Gefangenen erneut. Eine Antwort von den Migrationsbehörden habe sie nicht, jedoch biete sie den Gefangenen an, im Büro einen persönlichen Video-Call mit ihrem jeweilig zuständigen Vertreter vom Migrationsamt zu haben. „Die vom Migrationsamt sollen zu uns ins Gefängnis kommen, um mit uns zu reden!”, antwortet Filali auf das Angebot. Er lasse sich mit einem Video-Call nicht abspeisen.

Die Gefängnismitarbeitenden erklären sich laut Filali nicht bereit, den Brief mit den Forderungen der Gefangenen auszudrucken. Daraufhin schreibt Filali den Brief per Hand ab und lässt ihn von seinen Mitgefangenen unterschreiben. Das gleiche sei in den anderen Abteilungen des Ausschaffungsgefängnis passiert.

Offener Brief der Inhaftierten

Sadikk Dendene, der Freund des verstorbenen Abdelmalek Merabet, wird zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in die Psychiatrie eingewiesen.

Yacine Elbar, der am 8. Mai versuchte sich das Leben zu nehmen, befindet sich noch immer in einer Sicherheitszelle. Das Gefängnis teilt ihm mit, dass er noch einen weiteren Monat in der Sicherheitszelle isoliert bleiben soll.

Der Gefangene Bobaker Ahmed Mohammed verlässt nach 11 Monaten das Ausschaffungsgefängnis. Er entscheidet sich freiwillig nach Libyen auszureisen. Mittlerweile ist Mohammed bereits in Istanbul. Er möchte sich über die Balkanroute wieder auf den Weg in die Schweiz machen, denn hier hat er seine Familie mit drei Kindern, die auf ihn warten.

10. Juni 2025

Die Gefangenen veröffentlichen den offenen Brief mit ihren Forderungen in einer Medienmitteilung.

Auf Anfrage von das Lamm bestätigt die Medienstelle von Justizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) die beiden Todesfälle im Gefängnis „mit grossem Bedauern“. Es handle sich um die ersten Todesfälle in ihrer Administrativhaft seit zehn Jahren. Laut JuWe sei aber „keine Person nach trockenem Hungerstreik“ gestorben. Genauere Angaben zur Todesursache macht JuWe nicht.

Zu der Inhaftierung in die Isolationszelle nach einem versuchten Suizid äussert sich JuWe, dass diese nur so lange aufrechterhalten würde, „als dass es der Zweck nötig“ mache. Der Zweck der Isolationshaft sei es, Selbst- und Fremdgefährdung zu verhindern. Angaben, inwiefern wochenlange Isolationshaft nach einem Suizid die Selbstgefährdung vorbeugt, macht JuWe nicht.

JuWe bestreitet, dass es den Hungerstreik von 50 Inhaftierten gegeben habe. Zum Schluss macht JuWe klar, dass JuWe geltendes Recht umsetze. „Die Frage nach dem Wegweisungsvollzug ist letztlich eine politische und gesellschaftliche.“

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?