„Wir können nichts dagegen tun”, sagt Hala Barahmeh über Zoom. Die 25-jährige Energie- und Umwelttechnikerin aus Arraba hat nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren. Wie viele andere Palästinenser*innen im Westjordanland sieht sie sich im nördlichen Arraba mit unzähligen Problemen konfrontiert: marode Infrastruktur, mangelnde Wasserversorgung, Arbeitslosigkeit, Sperranlagen, eingeschränkte Reise- und Bewegungsfreiheit, permanente Sicherheitskontrollen und Auseinandersetzungen mit israelischen Soldat*innen. „Es ist wie in einem Gefängnis hier”, sagt Hala. Damit drückt sie das Grundgefühl vieler Palästinenser*innen im Westjordanland aus: Machtlosigkeit.

Derweil spricht Benjamin Netanjahu von Gebietsannexionen als „Ausweitung der israelischen Souveränität” und der „Rückkehr ins biblische Land”. Schon vor der Ankündigung des „Nahost-Plans” von Donald Trump – der auch einen Staat Palästina vorsieht, jedoch so zersplittert, dass ihn die Palästinenser*innen nicht akzeptieren werden –, betrieb Benjamin Netanjahu mit diesen Schlagwörtern Wahlkampf.

Dass Netanjahu einen Teil des „Nahost-Plans” umsetzen und 30 Prozent des Westjordanlands annektieren will, ist in erster Linie als symbolischer Akt zu verstehen. Die Annexionen sollen die faktischen Gebiets- und Machtverhältnisse im Westjordanland, die sich seit der israelischen Besetzung 1967 herausgebildet haben, auch auf der Ebene des Staatsgebiets zementieren. Denn schon jetzt kontrolliert die israelische Armee die israelischen Siedlungen und einen Grossteil des Gebiets des Westjordanlandes, das im zweiten Oslo-Abkommen von 1995 als Zone C benannt wurde.

Für viele Palästinenser*innen spiele es primär keine Rolle, ob die Präsenz der israelischen Armee nun Annexion oder Besatzung genannt wird. Ihr Leben werde immer noch von denselben Problemen geprägt sein wie zuvor: „Alles, wovon gesprochen wird, ist schon längst Realität: die Soldat*innen, die Siedler*innen – sie tun, was sie schon immer getan haben”, sagt Hala und spricht das Verhältnis der 2,7 Millionen Palästinenser*innen zu den 428’000 israelischen Bürger*innen an, die seit dem Sechstagekrieg von 1967 das Westjordanland besiedelt haben.

Eine Interaktion finde nicht statt, die Siedler*innen leben schon heute komplett abgeschottet hinter Sperrmauern. Ahmad Ayyoub, Englischlehrer an der Bir Zait Universität nördlich von Ramallah, formuliert die Beziehung als „eine zwischen Besatzer*innen und Besetzten. Sie haben ihre eigenen Busse, ihre eigenen Strassen. Die einzige Verbindung zu ihnen besteht über die palästinensischen Beschäftigten, die für die Siedler*innen arbeiten.”

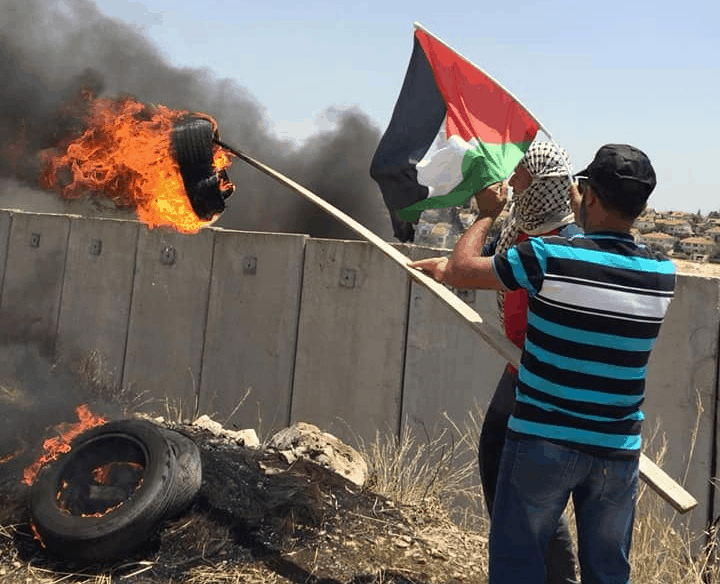

Klar ist, dass die geplanten Annexionen der Siedlungsgebiete die schon jetzt bestehenden Barrieren zwischen Palästinenser*innen und israelischen Siedler*innen noch einmal zementieren werden. Dies könnte zu einer Intensivierung der Gewalt und einer weiteren Intifada führen.

Doch nicht nur deshalb stehen die Annexionen Israels in der Kritik einer grossen Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft. Sie sind vor allem ein Verstoss gegen internationales Recht, wie der UN-Sicherheitsrat 2016 zum wiederholten Mal festgehalten hat. Die Annexionen brechen die vereinbarte Waffenstillstandslinie von 1949, die „Grüne Linie”, die bis zur Besetzung des Westjordanlandes 1967 die Grenze markierte.

Doch selten zuvor hat sich Israel eine bessere Gelegenheit geboten, seine geopolitischen Ziele im Westjordanland zu realisieren und die Siedlungen in das eigene Staatsgebiet einzuverleiben. Auf die volle Unterstützung der USA, dem wichtigsten Verbündeten Israels, können Benjamin Netanjahu und seine nationalkonservative Partei Likud dieser Tage zählen. Der in drei Korruptionsfällen angeklagte Ministerpräsident benötigt nach drei Wahlen innerhalb eines Jahres und den immer lauter werdenden Rufen der Strasse nach seinem Rücktritt und mehr Demokratie unbedingt politische Erfolge.

Beim Thema Annexionen weiss er grundsätzlich eine Mehrheit des Parlamentes hinter sich, obwohl sich nun in Anbetracht der steigenden Corona-Fallzahlen sowie weiteren Ausgangsbeschränkungen Widerstand regt und die Annexionen herausgezögert werden. Noch vor Ende von Donald Trumps Amtszeit als US-Präsident will Netanjahu Fakten schaffen, um in die Geschichtsbücher eingehen zu können.

Palästinensische Gespaltenheit

Damit riskiert Netanjahu eine weitere Eskalation. Schon nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA Ende 2017 kam es im Westjordanland und im Gazastreifen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und Demonstrant*innen. Dass dies wieder geschehen werde, sei wahrscheinlich, meint Ahmad: „Momentan ist es ruhig. Doch diese Ruhe kann in einem Tag kehren und dann kippt der ganze Alltag. Dann fahren überall Panzer auf, Reisebeschränkungen werden ausgesprochen, Blockaden errichtet und so weiter.”

Ausserdem wird auch von der in Gaza regierenden sunnitisch-islamistischen Hamas mit Sicherheit eine militärische Antwort zu erwarten sein. Der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah unter Präsident Mahmud Abbas sind die Hände gebunden. Als Regierung in einem international nicht anerkannten Staat verfügt sie weder militärisch noch politisch über genügend Möglichkeiten, Gegendruck aufzubauen. Zudem wird ihr aus dem Weissen Haus zum ersten Mal seit langem jegliche Unterstützung verwehrt.

Auch von den arabischen Ländern, die teilweise Kontakte und Friedensverträge mit Israel geschlossen haben, erhält die Autonomiebehörde nicht mehr dieselbe Unterstützung wie früher. Diese sieht im Beharren auf die Vision eines Staates Palästina in den Grenzen von 1948 und auf die Rückkehr aller Geflüchteten die einzige Möglichkeit, ihr Gesicht zu wahren.

„Während es in der palästinensischen Bevölkerung eine veränderte Haltung zu dieser Vision gibt, weicht die Autonomiebehörde nicht davon ab. Deren politische Pläne stossen nicht auf grosse Zustimmung in der Bevölkerung. Wir haben kein Vertrauen in sie”, sagt Hala.

Die fehlende Gestaltungsmacht der Autonomiebehörde, die seit dem zweiten Oslo-Abkommen von 1995 die Polizei- und Zivilkontrolle über die grösseren Städte des Westjordanlandes – die Zone A – hält, schlägt sich in einer doppelten Problematik nieder. Erstens leidet die Bevölkerung unter dem Zustand der Besatzung und der daraus folgenden Rechtlosigkeit. Aus diesem Zustand wird es keinen Ausweg geben, ohne dass Palästina von der internationalen Gemeinschaft als Staat anerkannt wird.

Zweitens hat die Apathie der Autonomiebehörde die Ablehnung weiter Bevölkerungsteile zur Folge. Der Aufstieg der Hamas, die in Feindschaft zur Fatah im Westjordanland steht, war nach 2006 die Konsequenz aus dieser Doppelproblematik.

Die innere und äussere Zersplitterung der Palästinenser*innen verunmöglicht einen einheitlichen Kampf gegen den „Nahost-Plan” von Trump und Netanjahu. Hala ist deshalb überzeugt, dass es auch in der palästinensischen Bevölkerung einen radikalen Wandel braucht. „Wir sind geographisch, wirtschaftlich und sozial voneinander getrennt”, meint Hala. „Wir brauchen eine neue Form der Einheit, nicht bloss eine Vereinbarung zwischen Fatah und Hamas.”

Ein Staat für beide?

Darüber, wie dieser Wandel aussehen soll, scheiden sich die Geister. Die radikalsten Stimmen lehnen einen Staat Israel immer noch grundsätzlich ab und fordern die Rückkehr zum Palästina von 1948. Viele Menschen aber seien dieser Diskussionen müde, sagt Hala: „Wir fragen uns, welche realistischen Lösungen es gäbe. Einige sehen beispielsweise einen israelisch-palästinensischen Staat mit zwei Föderationen als Lösung.”

Viele Menschen hätten die Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung verloren. Im Strudel von Alltagsdepression, Armut und Misstrauen gegen die eigene politische Führung sähen immer mehr Menschen die Perspektive für ein besseres Leben eher in einem gemeinsamen Staat mit Israel, der den Palästinenser*innen eine anerkannte Staatbürgerschaft garantieren könnte.

Im Grundsatz ist klar, dass die Palästinenser*innen in einem anerkannten Staat leben müssen, um gleichberechtigt agieren zu können. Für Menschen wie Hala steht deshalb fest, dass sich die Einheit der Palästinenser*innen um diesen zentralen Punkt drehen muss: „Wir wollen als Palästinenser*innen handeln können, gleichberechtigt sein. Denn darum geht es bei der palästinensischen Sache: um die Einforderung unserer Rechte.”

Erst wenn den Palästinenser*innen ein gleichwertiger Status – in einem eigenen oder gemeinsamen Staat – zugesprochen wird, kann eine Beruhigung der Lage eintreten. Solange die Palästinensische Autonomiebehörde handlungsunfähig bleibt, wird sich an den Spannungen nichts ändern, da sie als handlungsunfähige Regierung zur Machtsicherung zu autoritären Mitteln greifen wird. Es bedarf deshalb dringend einer Friedensoffensive, die Netanjahu und Abbas wieder zurück an den Verhandlungstisch bringt.

Zudem muss die Bewegungsfreiheit der Palästinenser*innen als grundlegende Voraussetzung für Gleichberechtigung gewährleistet sein. Die internationale Gemeinschaft und allen voran die Europäische Union täte deshalb gut daran, konkrete Lösungen für einen gemeinsamen Frieden vorzulegen, statt nur mit Mahnungen auf die israelischen Annexionspläne zu reagieren; einen Frieden, der nicht wie der „Nahost-Plan” nur durch die USA in Zusammenarbeit mit Israel ausgehandelt, sondern in Einbezug der Palästinenser*innen erarbeitet wird.

„Viele Palästinenser*innen wissen nicht, was ausserhalb des Westjordanlands passiert, und können ihre eigene Lage gar nicht einschätzen”, meint Ahmad Ayyoub. „Doch ich weiss, dass ich als respektiertes Individuum einer Gesellschaft leben will, nicht als Mensch zweiter oder dritter Klasse. Ich will nicht überall kontrolliert werden, nur weil ich kein Israeli bin.”

Die geplanten israelischen Annexionen werden das Gefühl der Machtlosigkeit bei den Palästinenser*innen nochmals intensivieren. Für Hala ist klar, dass die alltäglichen Probleme den geopolitischen Status eines Gebiets überwiegen: „Hier ist es härter als jemals zuvor.”

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?