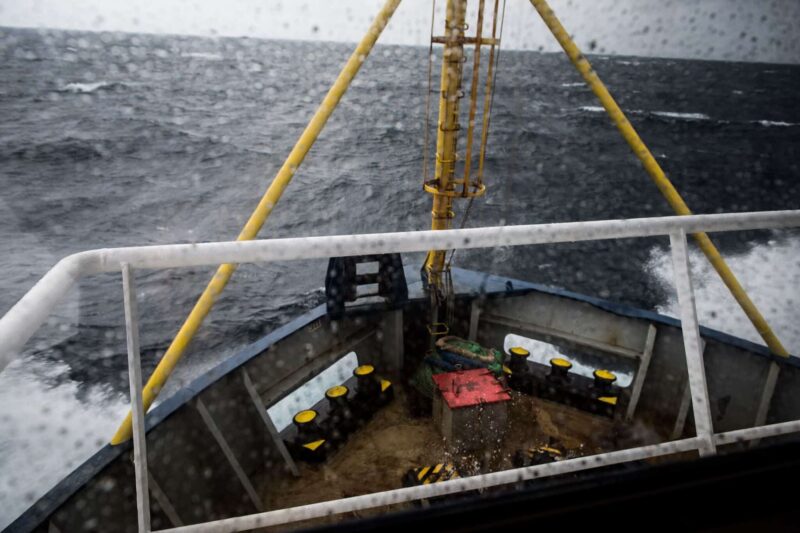

„Wir können uns auf die Nationalstaaten nicht mehr verlassen”, sagt Ruben Neugebauer, Sprecher der NGO Sea-Watch gegenüber das Lamm. „Sie halten sich schlicht nicht an geltendes Recht.” Das Rettungsschiff von Sea-Watch, die Sea-Watch 3, wartet jetzt seit mehr als einer Woche darauf, in einem europäischen Hafen anlegen zu können. An Bord: 22 Crewmitglieder und 47 Personen, die am 19. Januar aus einem Schlauchboot gerettet wurden.

Denn „italienische Häfen sind und bleiben geschlossen”, wie Matteo Salvini erst am vergangenen Donnerstag wieder sagte. Obwohl ein solcher Entscheid gar nicht in seiner Kompetenz liege, sagt Neapels Hafendirektor Pietro Spirito. Zudem bestehe eigentlich ein „gewohnheitsrechtliches Nothafenrecht”, schreibt der Völkerrechtler Stephan Kolossa: „Es erlaubt einem Schiff in Seenot, d.h. bei konkreter Gefahr für Passagiere, Mannschaft oder Fracht, in einen sicheren Hafen einzulaufen.” Wenn die Häfen geschlossen bleiben, wird die Sea-Watch 3 irgendwann zwingend in Seenot geraten.

Dass die Rechtslage klar ist, bringt der Sea-Watch 3 wenig. Zu gross wäre das Risiko, trotzdem in einen Hafen einzulaufen. Schon über Weihnachten und Neujahr musste das Schiff während 19 Tagen auf dem Mittelmeer ausharren, bis es am 9. Januar schliesslich in Malta anlegen konnte. Sea-Watch spricht von einer „europäischen Geiselhaft”.

„Was uns wirklich Hoffnung und Kraft für kommende Herausforderungen gibt, ist die grosse Unterstützung durch die Zivilgesellschaft”, sagte Johannes Bayer, der Vorsitzende von Sea-Watch, nachdem das Schiff schliesslich in Malta hatte anlegen können. „Unser Dank gilt allen Städten von Berlin bis Barcelona, die bereit sind, gerettete Menschen willkommen zu heissen. Das gilt besonders für Palermo und Neapel [...].”

Denn während die Nationalstaaten auf ihrer Abschottung beharren, springen Städte in die Bresche. Das gilt besonders für Neapel unter Bürgermeister Luigi de Magistris. In einem Brief an den Kapitän der Sea-Watch 3 schrieb er am 3. Januar, er sei bereit, das Schiff in den neapolitanischen Hafen einlaufen zu lassen – trotz der „Anmassungen des Ministers [Matteo Salvini, Anmerkung L.T.]”. Bei der Crew bedankte er sich für „den Beweis der Menschlichkeit und Liebe”.

Damit stellt er sich direkt gegen die Politik Salvinis. Der Brief war ein Akt des Ungehorsams, und auch andere Städte in Italien, darunter Palermo, beteiligen sich am öffentlichen Widerstand gegen die italienische und europäische Grenzpolitik. Die Rede ist von einem „Aufstand der Bürgermeister”.

Eine europäische Bewegung

Aber nicht nur italienische Städte proben den Aufstand gegen die Politik ihrer Nationalregierungen: In ganz Europa geben Städte und Provinzen bekannt, dass sie bereit wären, die geretteten Personen bei sich aufzunehmen. So zum Beispiel Berlin und Barcelona. Sie stellen damit direkt die restriktive nationale Migrationspolitik in Frage. Sea-Watch spricht von mehr als 30 deutschen Städten und Bundesländern, die sich Anfang Januar zur Aufnahme bereit erklärt hätten.

Dass es weder in Deutschland noch in Italien bisher zur direkten Aufnahme durch die Städte und Bundesländer gekommen ist, liegt an den jeweiligen Innenministerien. Denn auch wenn sich die Stadtregierungen öffentlich für eine interstädtische Lösung aussprechen: Die Entscheidung über die Aufnahme von Migrant*innen bleibt in den Händen der Nationalregierungen.

Das mache die Solidaritätsbekundungen aber keinesfalls nutzlos, sagt Johanna Lier vom Aktivist*innen-Netzwerk Alarmphone: „Die Städte bauen so politischen Druck auf die Staaten auf, entweder ihre Migrationspolitik zu ändern oder den Städten in Zukunft mehr Autonomie bei der Aufnahme von Geflüchteten zu gewähren.” Ein System mit solidarischen Städten, die ohne Umwege über nationale und europäische Verteilmechanismen direkt Personen bei sich aufnehmen, sei ein möglicher praktischer Lösungsansatz.

Ruben Neugebauer von Sea-Watch sieht in den solidarischen, aufnahmebereiten Städten die aussichtsreichste kurzfristige politische Lösung: „Die staatlichen Strukturen haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen”, sagt er. Die Städte hingegen stünden bereit. „Wir müssen die Personen nur noch irgendwie dahinkriegen”, sagt er.

Und in der Schweiz?

Während sich in ganz Europa Stadtregierungen mit ihren Solidaritätsbekundungen öffentlich gegen die Grenzpolitik Europas auflehnen, bleibt es in der Schweiz weitestgehend still: keine aufbegehrenden Stadtpräsident*innen, keine öffentlich geäusserte Bereitschaft für die Aufnahme geretteter Personen.

Das Lamm wollte wissen, woran das liegt – und ob sich das in Zukunft ändern wird. Also haben wir bei den Stadtregierungen von Basel, Bern, Zürich, Zug, St. Gallen und Winterthur nachgefragt.

Nicht geantwortet hat die Stadt St. Gallen. Von Winterthur erhielten wir eine Absage: Der Stadtpräsident Michael Künzle sei die ganze Woche über abwesend.

Auf wenig Verständnis stossen wir mit unserer Frage in Zug. Die Kommunikationsabteilung belehrt uns, dass „in der Schweiz das Asylwesen föderalistisch organisiert” sei. „Deshalb liegt es nicht in der Kompetenz einer Stadt oder eines Stadtpräsidenten zu sagen ‚wir nehmen Flüchtende auf’ – uns sind also die Hände gebunden.”

Auf den Hinweis von das Lamm, dass es durchaus in der Kompetenz einer Stadt liege, zu „sagen”, dass sie mehr Geflüchtete aufnehme, auch wenn dies nicht rechtlich bindend wäre, antwortet die zuständige Mitarbeiterin: „Wir nehmen weder eine ablehnende noch eine befürwortende Position ein, weil es nicht in unserer Kompetenz liegt.” Immerhin schreibt sie überraschenderweise auch: „In der Stadt Zug hat humanitäres Engagement Tradition.”

Deutlich positiver fällt die Antwort in den grösseren, linksregierten Städten aus. Etwa in Bern. Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried antwortet uns: „Ich bin persönlich sehr überzeugt, dass Städte aufgrund ihrer gesellschaftlichen und politischen Offenheit bei der Aufnahme von Flüchtlingen eine Schlüsselrolle spielen können bzw. spielen sollen.” Von Graffenried relativiert seine Aussage jedoch sogleich, und er verweist auf die Zuständigkeiten: „Die Aufnahme von Flüchtlingen ist Bundessache.” Bern setze sich aber im Rahmen von Gremien wie etwa der Städteinitiative oder von Solidarity Cities für eine Direktaufnahme von Geflüchteten ein, so der Stadtpräsident.

Solidarity Cities ist ein Zusammenschluss europäischer Städte, der ursprünglich auf der Idee der direkten Aufnahme von Geflüchteten von Stadt zu Stadt basierte. Davon hat sich der Verband jedoch inzwischen entfernt. Heute dient Solidarity Cities nur noch als Plattform, im Rahmen derer sich die beteiligten Städte über ihre Ansätze im Umgang mit Flucht und Migration austauschen.

Auch Zürich ist Mitglied von Solidarity Cities, wie Lukas Wigger, Sprecher des Präsidialdepartements (PRD) sagt. Zudem habe die Stadt „bereits mehrfach signalisiert, dass sie bereit wäre, mehr Resettlement-Flüchtlinge aufzunehmen”. Das Resettlement-Programm des UNHCR sieht vor, dass einige „besonders schutzbedürftige” Geflüchtete direkt in ein anderes Land „transferiert” werden. Die Schweiz nimmt an diesem Programm teil.

Das „Signalisieren”, das Lukas Wigger anspricht, fand in Zürich aber nicht wie in anderen europäischen Städten auf der grossen, nationalen Bühne statt. Auf Nachfrage von das Lamm konkretisiert das PRD: „Die Stadt Zürich hat sich darum via Schweizerischer Städteverband (SSV) in der Arbeitsgruppe des Bundes zur Weiterführung des Resettlement-Programms eingebracht.”

Damit fällt die Antwort von Zürich sehr ähnlich aus wie diejenige von Basel. Zwar werde der Beitritt zu Solidarity Cities dort zurzeit nicht diskutiert, wie Brigitte Meyer, Generalsekretärin des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt sagt. Aber auch Basel-Stadt „signalisiere regelmässig gegenüber dem Bund seine Bereitschaft, über das Minimum des kantonalen Kontingents hinaus weitere Flüchtlinge aufzunehmen.”

Die grösseren Deutschschweizer Städte „signalisieren” also Bereitschaft, mehr zu tun als bloss das Nötigste. Aber von der aufständischen Haltung, der tiefen Unzufriedenheit über die Situation an den Grenzen der Festung Europa, die von anderen europäischen Städten zu vernehmen ist, ist wenig zu spüren.

Zu wenig, findet die SP-Nationalrätin Mattea Meyer. Sie hat deshalb gemeinsam mit anderen Politiker*innen der SP im Sommer 2018 eine Offensive mitinitiiert: In mehreren Schweizer Gemeindeparlamenten wurden koordiniert Postulate eingereicht. Sie fordern im gleichen Wortlaut von den jeweiligen kommunalen Exekutiven, zu prüfen, wie sie sich beim Bund dafür einsetzen können, „dass geflüchtete Menschen von den Schiffen im Mittelmeer aufgenommen werden.” Die Städte sollen sich demnach „in die Reihe von Städten wie Palermo, Berlin, Barcelona, Kiel, Amsterdam, Stockholm und Neapel stellen, um geflüchteten Menschen Schutz zu bieten.”

„Wir wollen damit politischen Druck aufbauen und den Städten explizit den Auftrag erteilen, sich stärker zu engagieren”, sagt Mattea Meyer gegenüber das Lamm. Sinnvoll ist das, weil die Hürden für die Exekutive, sich ohne Auftrag des zuständigen Parlaments derart zu exponieren, in der Schweiz höher sind als etwa in Italien.

In den meisten Städten ist das Postulat noch hängig – auch in Basel, Bern und Zürich. Während der Regierungsrat in Basel und der Gemeinderat in Bern noch keine Stellung zum Anliegen beziehen mussten, hat der Stadtrat in Zürich entschieden, dass er das Postulat entgegennehmen möchte. Weil die FDP-Fraktion sich allerdings dagegen ausgesprochen hat, wurde der Entscheid vorerst vertagt.

Allerdings werden sich die Stadtregierungen auch im Fall einer Annahme nicht notwendigerweise öffentlich gegen die Politik übergeordneter Behörden aussprechen. Wie die Stadtregierungen das Postulat im Fall einer Annahme umsetzen werden, ist offen. Vielleicht würde das bereits stattfindende „Signalisieren” von Bereitschaft sogar ausreichen, um der Forderung gerecht zu werden. Das Postulat ist also gut gemeint; womöglich ist es in den grösseren Städten, wo es auch angenommen werden könnte, aber auch völlig wirkungslos. Eine öffentliche Solidaritätsbekundung der Städte — in Widerspruch zu der restriktiven nationalen Migrationspolitik — würde nicht erzwungen.

Was tun?

Hinsichtlich der beiden Ziele der europäischen Städtebewegung lässt sich festhalten: Falls es tatsächlich einmal soweit kommen wird, dass eine europäische interstädtische Lösung für die Aufnahme von Geflüchteten möglich wird, werden sich einige Schweizer Städte möglicherweise daran beteiligen. Aktiv vorantreiben werden sie eine solche Lösung aber nicht. Öffentlicher, politischer Druck im Sinn eines Aufstands gegen die unmenschliche und in Teilen illegale Grenzpolitik Europas ist von den Deutschschweizer Städten nicht zu erwarten. Zu gross ist der Glaube an die Institutionen, zu gehorsam sind die Kommunalregierungen.

Damit ist nicht genug getan. Die menschengemachte Katastrophe auf dem Mittelmeer geht weiter. Die Sea-Watch 3 wartet weiter auf einen sicheren Hafen, vorletztes Wochenende sind 170 Leute ertrunken, letzte Woche wurden 150 Personen völkerrechtswidrig nach Libyen zurückgeschafft.

Der Aufstand der Bürgermeister*innen ist ein Versuch, daran etwas zu ändern – notfalls in Widerspruch zu übergeordneten Behörden. Das ist wichtig, denn: „In einer solchen Situation ist es notwendig, Verantwortung wahrzunehmen, sich gegen die nationale Politik auszusprechen und sich damit zu wehren”, wie ein Aktivist des Alarmphones, der anonym bleiben möchte, sagt. „Das gilt für Privatpersonen – und auch für Städte.”

In der Schweiz ist man von einem solchen Aufstand seitens der Städte noch weiter entfernt. Aber der Blick auf Europa zeigt, was hierzulande oft vergessen geht: Nicht überall sind die staatlichen Hierarchien so stabil wie hier. Das Erwachen des städtischen Selbstbewusstseins bedeutet deshalb vielleicht mehr als nur eine stärkere politische Einflussnahme der urbanen Regionen – sondern eine echte Perspektive. Eine in Zeiten des global erstarkenden Nationalismus längst vergessen geglaubte Perspektive: Dass es auch andere Wege gibt, Politik zu betreiben, als in Nationalstaaten. Und dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 20 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1300 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 700 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 340 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?