In Hinwil steht ein gigantischer CO2-Sauger. Mit dieser Maschine wollen zwei Ingenieure den Klimawandel rückgängig machen. Das tut Not: Der letzte Spezialbericht des internationalen Klimarats IPCC aus dem Jahr 2021 malt ein düsteres Bild der Zukunft: Das 1.5‑Grad-Ziel ist kaum mehr zu schaffen, immer noch pusten wir zu viel CO2 in die Luft. 10 bis 20 Prozent dieser Emissionen werden wir in nächster Zeit nicht vermeiden können. Dazu gehören etwa CO2 aus der Zement- und Stahlindustrie und Treibhausgase aus der Landwirtschaft.

Doch was wäre, wenn wir bereits freigesetztes CO2 aus der Atmosphäre wieder entfernen könnten?

Die Idee klingt so verlockend, dass selbst Wirtschaftsverbände und Technikkonzerne in die sogenannten negativen Emissionen, kurz NETs, investieren wollen. Auch der IPCC-Bericht und der Climate Action Plan des Klimastreiks gehen davon aus, dass es nötig sein wird, bereits ausgestossenes CO2 zu entfernen.

Doch die Sache mit den NETs hat gleich mehrere Haken. Wie soll das CO2 entfernt werden? Was geschieht mit dem entfernten Gas? Und wer soll das alles bezahlen?

Mehrere Methoden werben derzeit um Investor:innen und um Aufmerksamkeit. Keine von ihnen ist perfekt, sie haben alle Vor- und Nachteile. Welche hat eine Zukunft?

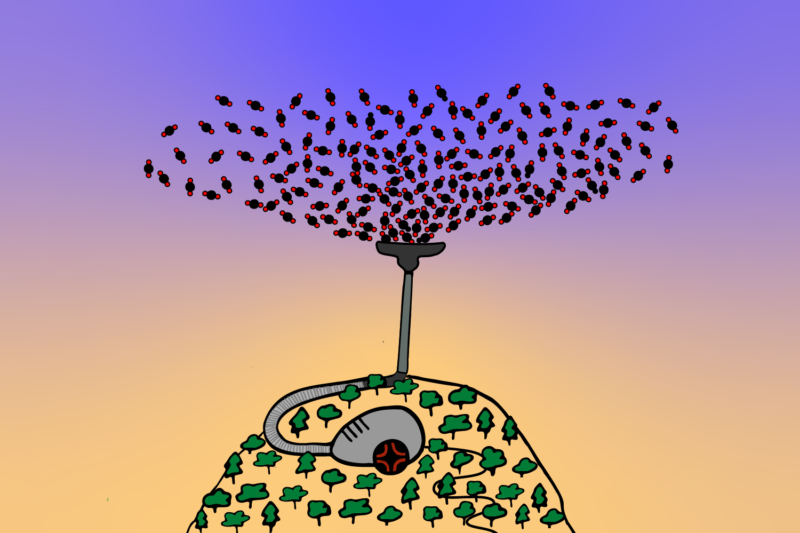

Methode 1: CO2 absaugen

Der Hinwiler CO2-Sauger ist eine Erfindung der Firma Climeworks. Die Technologie dahinter klingt simpel: Luft wird eingesaugt und das darin enthaltene CO2 zurückbehalten: Direct Air Capture, kurz DAC.

Die beiden Ingenieure hinter Climeworks für ein Interview zu gewinnen, stellt sich als schwierig heraus. „Voller Terminkalender”, schreibt die Pressesprecherin der Firma. Sie fügt an: Vielleicht, wenn der Artikel in einer anderen Zeitung publiziert würde, vielleicht könnten sie dann Platz schaffen.

Interviews gibt es nur für The Financial Times oder den Economist. Es scheint, als ob sie sich die Zeit nur für ein potenziell einflussreiches Publikum nehmen können. Denn obwohl Direct Air Capture (DAC) für einige zu den grössten Hoffnungsträger*innen in der Bekämpfung der Klimakrise gehört, wird vergleichsweise wenig in sie investiert.

Dabei klingt die Idee gut: 900 Tonnen CO2-Emissionen soll die Hinwiler Anlage pro Jahr ungeschehen machen können, so Climeworks. Inkludiert man die importierten Emissionen, emittiert ein*e Schweizer*in im Schnitt 14 Tonnen pro Jahr. Ein Filter könnte also immerhin den jährlichen CO2-Ausstoss von 64 Schweizer*innen rückgängig machen.

Dass trotzdem wenig investiert wird, liegt daran, dass die Technologie so teuer ist. Unterschiedliche Studien schätzen: Zwischen 200 und 2000 US-Dollar kostet die Entfernung von einer Tonne CO2 aus der Atmosphäre mit der DAC-Technologie. Um die Emissionen einer Person in der Schweiz wieder rückgängig zu machen, bräuchte es also pro Jahr 2’800 bis 28’000 Dollar. Für solche Kosten will im Moment niemand aufkommen. Das entfernte CO2 hat schliesslich für eine Firma noch keinen Mehrwert. Und für einen reinen Marketing-Gag ist das zu teuer.

Zudem benötigt DAC viel Energie. Damit die Entfernung des CO2s nicht selbst wieder einen Teil davon ausstösst, muss der CO2-Sauger mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Da die Kapazitäten dafür in der Schweiz beschränkt sind, kann DAC nur begrenzt ausgebaut werden, wenn es nachhaltig sein soll. Mit Erdgas betriebene Luftfilter stossen für eine Tonne herausgefiltertes CO2 gleichzeitig wieder 0,3 Tonnen Treibhausgase aus. 30 Prozent Effizienz sind zu wenig.

Offen ist zudem, was mit dem CO2 passieren soll, das der CO2-Sauger aus der Luft geholt hat. Die eine Variante ist, es anderweitig zu verwerten. Zum Beispiel, indem es in Gewächshäusern oder der Herstellung von kohlensäurehaltigen Getränken eingesetzt wird. Diese Methode heisst Carbon Capture and Usage. Das macht Climeworks im Moment mit dem CO2 aus Hinwil. Carbon Capture and Usage hat aber unter dem Strich keine negative CO2-Bilanz, schliesslich wird das Gas dabei an einem Ort in der Atmosphäre entfernt, nur um an einem anderen wieder ausgestossen zu werden.

Am sichersten wäre es daher, das CO2 in tiefe Gesteinsschichten zu pressen, wo es über Jahrhunderte gelagert werden kann. Methoden, die diese Idee verfolgen, nennt man Carbon Capture and Storage. Diesen Ansatz verfolgt Climeworks mit ihrem neusten Projekt „Orca“: Seit September 2021 ist die Anlage in Island in Betrieb. Acht Luftfilter, die jährlich jeweils 500 Tonnen CO2 absaugen sollen, stehen dort in der kargen Landschaft.

Der Vorteil von DAC ist, dass so theoretisch sehr viel CO2 aus der Luft entfernt werden könnte. Schliesslich brauchen die Luftfilter verglichen mit anderen Methoden wenig Platz und ihr Potential scheint schier grenzenlos. Darum gehört DAC laut dem Umweltwissenschaftler Nicolas Gruber zu den vielversprechendsten Technologien, insbesondere für ein kleines Land wie die Schweiz.

Doch die Anlagen müssen mit reiner erneuerbaren Energie betriebenen werden. Zudem muss die Frage nach der Einlagerung im Untergrund geklärt werden. Gruber meint: „Ich erwarte, dass DAC einen wichtigen Beitrag leisten wird.” Das werde aber noch dauern, denn die Entwicklung stehe erst am Anfang. „Es muss schon heute in die Technologie investiert werden, ansonsten sind wir nicht bereit, wenn wir sie brauchen”, fügt Gruber hinzu

Methode 2: Bäume pflanzen

Einige Expert*innen sind der Meinung, dass Investitionen in DAC nicht zur ersten Priorität gehören – dringender als die Hoffnung auf technologische Negativemissionen sei eine Umstellung auf nachhaltige Ressourcen. Zu diesen Menschen gehört etwa Georg Klingler, Klimaexperte von Greenpeace Schweiz: „Technologien wie Direct Air Capture gehören wohl auch zu den Massnahmen, die es braucht, um die Klimakrise zu stoppen, sie kommen aber in der Prioritätenliste weiter unten.”

Die erste Priorität sei, so Klingler, den CO2-Ausstoss schnell und drastisch zu senken, die Zerstörung von Ökosystemen an Land und im Meer stoppen und eine nachhaltigere Landwirtschaft ohne Futtermittelimporte voranbringen. An dritter Stelle folgt, so Klingler, der grossflächige Wiederaufbau von Ökosystemen, wie Wälder, Moore, Mangroven oder auch Seegraswiesen. „Damit können grosse Mengen an CO2 entfernt werden und zugleich die Biodiversität — der Verlust der Arten ist eine mindestens so grosse Krise wie die Klimakrise — regeneriert werden.”

Bevor man neue Technologien wie DAC anwende, solle man also: Bäume pflanzen. Das ist noch dazu um ein Vielfaches billiger und macht marketingtechnisch eine noch bessere Figur. Im Gegensatz zu den technologischen Lösungen stösst die natürliche Methode auch in der Bevölkerung auf breite Unterstützung. Wer hat schon etwas gegen mehr Bäume?

Kein Wunder also, dass in die Aufforstung am allermeisten Geld investiert wird – auch von überraschender Seite. Zum Beispiel von der Firma Microsoft. Diese investiert im grossen Stil in Projekte, die für Negativemissionen sorgen, um ihren eigenen CO2-Ausstoss zu kompensieren. Und zwar hauptsächlich im Bereich Aufforstung. Von 15 Partnerprojekten, die Microsoft im Bereich NET unterstützt, sind acht in der Aufforstung tätig.

Erst weiter unten auf der Liste der Partnerfirmen steht Climeworks. Im Vertrag verpflichtet sich die Firma dazu, mit der Investition von Microsoft in den kommenden zehntausend Jahren 1’400 Millionen Tonnen CO2 per Direct Air Capture aus der Atmosphäre zu entfernen. Bei den Verträgen zwischen Microsoft und den Aufforstungsfirmen ist diese Zahl bis zu 200 Mal höher. Auch dieser Investitionsgraben führt dazu, dass die Entwicklung von DAC nur langsam vorankommt. Das Microsoft-Beispiel zeigt: Wer sich schnell ein gutes Gewissen kaufen will, pflanzt Bäume.

Doch auch das Aufforsten ist nicht unproblematisch: Bäume sind, wenn sie einmal gepflanzt sind, nicht unbedingt nachhaltige CO2-Speicher. Sie könnten jederzeit in einem Waldbrand verbrennen oder von einer Flut weggeschwemmt werden.

Zudem gibt es nicht genug Fläche, um so viel aufzuforsten, wie es einige Konzerne tun müssten, um ihren CO2-Abdruck zu kompensieren. Die Flächen, die es gibt, werden oft landwirtschaftlich genutzt. Davon sind viele Bäuer*innen abhängig.

Daher sind einige Forscher*innen der Meinung, die massiven Aufforstungsprojekte würden ins Leere laufen. Eine Studie der NGO Oxfam warnte zudem davor, dass massive Aufforstung ohne entsprechende soziale Rahmenbedingungen die Armut und den Hunger im globalen Süden verschlimmern könnte.

Methode 3: Die Kehricht-Lösung

Die dritte Methode verspricht, das CO2 gleich dort aus der Luft zu holen, wo es ausgestossen wird. In der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Linth werden jährlich über 100 Tonnen Abfall verbrannt. Das ist gebundenes CO2, das wieder freigesetzt wird. In der ganzen Schweiz sind Kehrichtverbrennungsanlagen für etwa 4,5 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich.

Obwohl alle CO2-Moleküle, die aus den Schornsteinen kommen, gleich sind, gibt es trotzdem zwei grundsätzlich unterschiedliche Emissionen. Beide kann man theoretisch einfangen. Aber wenn man sie einfängt, müssen sie unterschiedlich verbucht werden.

Zur Hälfte bestehen die Abfälle aus Dingen wie Papier, Karton und Küchenresten. In diesen organischen Abfällen ist CO2 gespeichert, das vor Kurzem noch in der Atmosphäre war, dann aber von Ackerpflanzen oder Bäumen aufgenommen wurde. Würde man die Pflanzen oder auch den Karton einfach verbrennen oder in der Natur verrotten lassen, würde das CO2 wieder in die Luft entweichen. Wenn man es aber in der KVA auffängt und wegsperrt, entsteht unter dem Strich in der Atmosphäre ein Minus an CO2, also negative Emissionen.

Die andere Hälfte hingegen stammt aus fossilen Stoffen, zum Beispiel Plastik. Das CO2, das beim Verbrennen von Plastik entsteht, war während Jahrtausenden im Erdinneren gebunden und wäre ohne das Zutun der Menschen nicht in die Atmosphäre gelangt. Fangen wir dieses CO2 in den KVA ein, entziehen wir der Atmosphäre deshalb eigentlich kein CO2. Wir verhindern lediglich, dass das CO2 überhaupt in der Atmosphäre landet und den Klimagasanteil in der Luft weiter ansteigen lässt. Es entstehen also keine negativen Emissionen.

Wenn es gelingt, beide Sorten CO2 während der Verbrennung daran zu hindern, in die Atmosphäre zu gelangen, und sie stattdessen sicher und langfristig zu lagern, wären also nicht nur Emissionen verhindert worden, sondern tatsächlich weniger CO2 in der Luft als vor der Verbrennung.

Genau das will die KVA Linth mit dem Projekt KVA Linth 2025 umsetzen. Momentan hofft das Projektteam auf „Northern Lights”. Die Firma will bald den Transport und die Lagerung von CO2 in tiefen Gesteinsschichten in Norwegen anbieten. Doch auch diese Idee steht erst am Anfang. Es ist noch unklar, wie sicher die Bodenlagerung ist und wo sie überhaupt möglich sein wird.

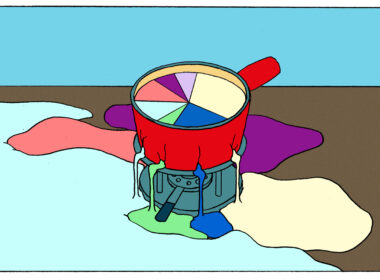

Methode 4: Pflanzen verbrennen

Das Beste aus allen Welten will der Ansatz der Bioenergy Carbon Capture and Storage, kurz BECCS, vereinen. Die Idee: Schnellwachsende Pflanzen auf Plantagen züchten und anschliessend verbrennen. Die Energie, die dabei entsteht, wird als Fernwärme genutzt und das CO2, das freigesetzt wird, gebunden und wiederum im Boden eingelagert. Diese Methode gehört somit ebenfalls zu den Carbon-Capture-and-Storage-Ansätzen.

Im Gegensatz zum Ansatz des Hinwiler CO2-Saugers braucht die BECCS-Technologie sehr viel landwirtschaftliche Fläche für die Pflanzen. Sie braucht aber dennoch einiges weniger Platz als die Aufforstung, wie ein Bericht des Klimastreiks Schweiz ergab. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der Verbrennung der Pflanzen ganz nebenbei Energie entstehen würde, die in Form von Wärme weiterverwendet werden könnte. Ein weiterer Vorteil ist, dass das CO2, wenn es in den Boden gepresst wird, langfristig gespeichert werden kann, was bei Wäldern nicht unbedingt der Fall ist.

Das Problem, das Georg Klingler anspricht, besteht aber auch hier: Die Plantagen tragen weder zur Biodiversität noch zur Verbesserung der Böden bei. Einige Forscher*innen sind zudem der Meinung, dass der negative CO2-Effekt gemessen am Landverbrauch sogar schlechter ausfallen könnte als bei der Aufforstung.

Was macht die Politik?

Am Ende bleiben diese Fragen: Wo soll das CO2 hin? Und wer soll den CO2-Abfalldienst bezahlen? Der Bundesrat misst in seiner langfristigen Klimastrategie der Schweiz, die er vor einem Jahr veröffentlichte, den natürlichen und technologischen Methoden zur CO2-Entfernung grosse Bedeutung zu. Um auf Netto Null zu kommen, müsste die Schweiz bis im Jahr 2050, so steht es im Bericht, jährlich knapp zwölf Millionen Tonnen CO2 weniger ausstossen. Bei rund fünf Millionen Tonnen handelt es sich um fossile Emissionen, die verhindert werden müssten. Die restlichen sieben Millionen Tonnen sind negative Emissionen, die nötig wären, um nicht verhinderbare Ausstösse zu kompensieren.

Ob und wie das möglich sein soll, lässt der Bericht allerdings offen. Statt einer konkreten Strategie, wie diese Zahl zu erreichen wäre, steht: „Es ist unsicher, ob die inländischen Potenziale ausreichen werden, um den Bedarf an negativen Emissionen vollständig zu decken. Die Schweiz wird voraussichtlich auch auf negative Emissionen im Ausland zurückgreifen müssen.“

Wie die Weiterentwicklung und der Ausbau der NETs vorangetrieben werden soll, ist aus dem Bericht ebenfalls nicht zu entnehmen. Es gibt nur eine Handvoll vom Bund geförderte Forschungsprojekte, eines davon erforscht die CO2-Speicherkapazitäten in der Schweiz.

Trotz der Unklarheiten und obwohl wenig in die Entwicklung der Technologien investiert wird, setzt die Politik auf sie. So hat etwa das Umwelt‑, Verkehrs- und Energiedepartement (UVEK) eine Vereinbarung mit dem Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) unterzeichnet. Laut einem WOZ-Bericht habe sich der VBSA darin dazu verpflichtet, bis 2030 eine Kehrichtverbrennungsanlage mit CCS auszustatten. Im Gegenzug jedoch müssen KVAs bis dahin ihren CO2-Ausstoss nur wenig reduzieren.

Stattdessen soll der Markt es regeln. Negative Emissionen sollen bald im Rahmen von Kompensationsprojekten anrechenbar sein, so sieht es das neue CO2-Gesetz vor, das gerade in der Vernehmlassung ist. Dadurch würde der negative Effekt sogleich wieder zunichtegemacht, weil die aus der Atmosphäre entzogenen CO2-Teilchen dann nur noch als Legitimierung für andere Emissionen herhalten würden.

Gemäss dem neuesten Entwurf des CO2-Gesetzes möchte der Bundesrat auch das Absaugen von fossilem CO2 im Emissionshandel anrechnen lassen. Das Emissionshandelssystem hat allerdings viele eigene Baustellen und fördert die langfristige Reduktion des CO2 in der Atmosphäre nicht. (das Lamm berichtete).

Solange die Entwicklung der NETs langsam voranschreitet und wenig Geld investiert wird, ist keine der Methoden in der Lage, die akute Krise zu lösen. Trotzdem wird die vorausschauende Bekämpfung der Klimakrise nicht ohne diese Technologien auskommen.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?