Brennende Wälder, global steigende Temperaturen und Wassermangel bis in die gemässigten Breiten: Der ewige Sommer, noch vor wenigen Jahren eine eisschlonzende Ferienfantasie, ist in den letzten Jahren – gelinde gesagt – in Verruf geraten.

Franziska Gänsler rührt also schon mit dem Titel ihres Debütromans an Assoziationen, die gewissermassen zwischen den Zeiten hängen geblieben sind: schönes Wetter versus tödliche Hitze, ewig baden gehen versus Trockenheit und Dürre.

Und so wie der Titel kippelnd auf der Zeitenwende steht, scheint die gesamte Erzählung von „Ewig Sommer” in einer Art Zwischenbereich festzustecken – zwischen den Generationen, Geschlechtern, aktuellen politischen Narrativen. Man wird den Eindruck nicht los, es mit einer sehr unentschiedenen Erzählung zu tun zu haben, die – so viel sei vorweggenommen – gerade aus dieser Unentschiedenheit am Ende interessante gegenwartspolitische Literatur schöpft.

Um was geht es?

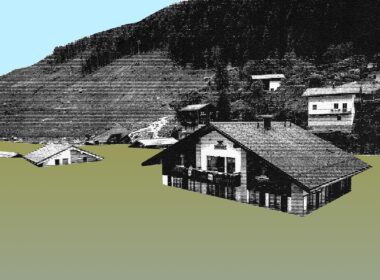

Am Anfang befinden wir uns mit der Ich-Erzählerin Iris in dem von ihr geleiteten Hotel im fiktiven Ort Bad Heim. Das Hotel ist leer. Tourist*innen scheint es schon lange keine mehr zu geben.

Die Sommer in dieser Welt, die von uns aus gesehen ein paar Jahre in der Zukunft liegen mag, sind gefährlich – und gefährlich vertraut: Tagsüber steigen die Temperaturen über vierzig Grad, es regnet kaum, die Wälder stehen in Flammen. Nachrichtenbilder aus Griechenland, Spanien oder Frankreich lassen grüssen.

Keine ferne Science-Fiction

„Obwohl bereits Oktober war, hatte die Hitze der vergangenen Tage die Brände noch einmal angefacht. Im Garten konnte man die Hubschrauber hören, die über dem Wald kreisten, außerdem alle zwei Stunden die Durchsagen der Polizei, die die Orte in der Umgebung abfuhr: Bleiben sie zu Hause, tragen sie Schutzmaske, halten sie die Fenster geschlossen.”

Das ist auch aus Schweizer Perspektive, wo wir noch bis Ende Oktober im T‑Shirt draussen Kaffee getrunken haben, keine ferne Science-Fiction mehr.

Doch wer glaubt, jetzt die grosse Erzählung vom Klimawandel zu bekommen, die in der deutschsprachigen Literatur tatsächlich noch aussteht, wird zunächst enttäuscht. Schon nach wenigen Seiten treten die brennenden Wälder in den Hintergrund und werden zur Kulisse eines fast kammerspielartigen Familiendramas.

Eine Frau namens Dori reist mit ihrer kleinen Tochter Ilya im Hotel an und bittet um ein Zimmer. Iris kümmert sich um die mysteriösen Fremden und geht bald eine sehr dezent erzählte, sehr zarte Beziehung zu Dori ein. Unterstützt von einer resoluten, lebenserfahrenen Nachbarin, die nur Baby genannt wird, weil sie als Kind Windelmodel war, basteln sich die Protagonist*innen mitten im Ausnahmezustand einer brennenden Welt ein kleines unkonventionelles Familienidyll.

Gestört wird die fragile Harmonie, als sich Alexander Vargas, ein bislang unbekannter Mann, am Telefon meldet. Er suche seine Ehefrau und seine Tochter. Die Frau, bei der es sich natürlich um Dori handelt, sei psychisch krank und nicht in der Lage, sich allein um das Kind kümmern.

Politik in Andeutungen

„Diese Überlegenheit”, denkt Iris nach dem Anruf, „diese Haltung, er könne die Realität, das Befinden der Frau besser einschätzen als sie selbst. Der Versuch, mein Bild von Dori zu färben, obwohl ich eine völlig fremde Person war.”

In solchen Sätzen klingt das klassische Gaslighting-Motiv von der eingeredeten Krankheit an: Dori, die früher Schauspielerin war, ihren Beruf aber nach Ilyas Geburt an den Nagel gehängt hat, will aus der Enge der Kleinfamilie ausbrechen. Der Mann zwingt sie zurück ins bürgerliche Korsett, indem er ihr und ihrem Umfeld suggeriert, sie sei nicht zurechnungsfähig und müsse vor sich selbst beschützt werden.

Doch wie schon beim Thema Klimawandel wird auch die missbräuchliche Beziehung mehr angedeutet als ausformuliert. Gänsler zeichnet den Mann gerade nicht als manipulativen Berserker. Im Gegenteil: Er tritt sehr reflektiert und zurückhaltend auf, erkundigt sich ein paarmal nach dem Wohlergehen „seiner” Familie und hält sich ansonsten geradezu rücksichtsvoll im Hintergrund.

So spielt Gänsler geschickt mit den Diskurserwartungen eines jungen, politisch wachen Lesepublikums, ohne einfache Klischees zu bedienen. Sie legt Fährten, die oft sehr zeitgeistig daherkommen, nur um sofort in eine andere Richtung abzubiegen. Ihrem Text verleiht sie damit etwas Rätselhaftes, Undurchdringliches, das weniger agitativ als nachdenklich stimmt.

Trotzdem wird man beim Lesen das Gefühl einer gewissen Verharmlosung nicht los. Wer so explizit Klimawandel und Missbrauch in der Ehe benennt, stellt sich selbst vor die Aufgabe, diesen Themen auch gerecht zu werden. Rein als Vorlagen für unerwartete Wendungen, als Mittel, um Spannung zu erzeugen oder die Erzählung poetisch zu verrätseln, taugen sie nicht.

Besonders deutlich wird das, wenn sich der metaphorisch aufgeladene ewige Sommer schliesslich doch dem Ende zuneigt. Auf dem Höhepunkt der Waldbrände gesellen sich zu der kleinen Gemeinschaft noch die beiden Klimaaktivist*innen Lou und Cleo, die von den Flammen aus ihrem nahe gelegenen Protestcamp vertrieben wurden.

Ein Hotel für das Matriarchat

Jetzt bildet sich im Hotel eine Art Viergenerationenhaus von Frauen; eine moderne Gesellschaft, die klar als positive politische Utopie gezeichnet wird. In den Gesprächen der Figuren – besonders aber in den Situationsbeschreibungen Gänslers – flackert die Hoffnung auf eine andere, eine fairere Welt auf.

Gemeinsam hört man alte Schallplatten, trinkt, lacht und tauscht generationenübergreifende Erfahrungen aus. Die schon etwas ältere Baby weiß über Körperlichkeit und weibliche Beschwerden Bescheid. Lou und Cleo liefern das Wissen der jüngsten Generation zur feministischen Sprachpolitik. Und Iris und Dori stehen vermittelnd dazwischen, ordnen ein, bilden sich weiter:

„Die Weise, in der sie die maskulinen und femininen Formen zusammen aussprachen, Bürger:innen, Aktivist:innen, Politiker:innen. Ich merkte, dass mein eigenes Sprechen mir veraltet vorkam, dass meine Passivität, mein Ausharren im Hotel etwas war, das ich erklären musste.”

Während drinnen die Freiheit von patriarchaler Männlichkeit gelebt wird, tobt draussen jedoch immer noch das Höllenfeuer. Hitze, Zerstörung, Gewalt überlagern die positive Zukunftsvision.

Der Mann bringt den Regen

Durch den harten Kontrast zwischen politischer und metaphorischer Ebene wird die Utopie aber selbst zu einer Art Untergangsfantasie. Als würden die von Frauen geprägte Gesellschaft und das Ende der Welt auf unerklärliche Weise zusammengehören.

Das mag noch angehen, solange die Frauen tatsächlich alleine sind und das Feuer einfach konstant vor sich hin wütet. Dann stehen beide Ebenen unvermittelt nebeneinander, ohne sich zu sehr mit Bedeutung aufzuladen.

Dabei bleibt es aber nicht.

Als das Wetter am Ende doch noch umschlägt, betritt ausgerechnet in diesem bedeutsamen Moment der einzige Mann das kleine Hotel. Ein erlösender lauwarmer Regen fällt vom Himmel, löscht das tobende Feuer und spült Doris’ Ehemann buchstäblich zur Tür herein.

Spätestens jetzt gehören Klimawandel und Geschlechterpolitik erzähltechnisch so fest zusammen, dass die Gesellschaft der Frauen in „Ewig Sommer” auf ewig mit heisser, undurchdringlicher, brennender Vernichtung verbunden bleibt.

Der Mann aber, leger mit Regenschirm in der Hand, steht … ja für was? Letztlich für genau das, wofür er in Jahrhunderten der patriarchal geprägten Literatur schon immer stand: für die kühle Vernunft.

„Die Luft des langen Sommers zog endlich nach draußen. Es war endlich vorbei. […] Dori und Ilya waren in ihrem Zimmer. Als ich von der Rezeption aus den Mercedes auf den Parkplatz fahren sah, wusste ich sofort, wer darin saß und warum.”

Hoffnungslos aus der Unentschiedenheit

Man blinzelt ungläubig, liest die entsprechenden Passagen noch einmal, aber kommt zu keinem anderen Schluss: Der Mann bedankt sich höflich bei Iris für die Unterstützung. Dori fügt sich in ihr Schicksal, packt das Kind, packt ihre wenigen Habseligkeiten und verlässt das Hotel als einen wahrhaft utopischen Ort – einen Ort, den es nie gegeben hat und niemals geben wird.

Klimawandel als Folge antipatriarchaler Politik? Das männliche Prinzip als letzte Rettung? „Ewig Sommer” lässt die Leser*in mit diesen schrägen Gedanken plötzlich und unvermittelt allein zurück.

Aber wahrscheinlich ist es dieser Schockmoment, auf den Gänsler bewusst hinauswill. Einer Autorin, die so gekonnt mit politischen Erwartungen spielt, darf man unterstellen, dass sie bis zum Schluss weiss, was sie schreibt.

Wenn dem aber so ist, dann steckt in „Ewig Sommer” – trotz seines lakonischen, fast gleichgültigen Erzähltons – bitterböse Ironie. Denn dann wäre die vermeintliche Unentschiedenheit der Erzählung Ausdruck einer knallharten Hoffnungslosigkeit: Egal welchen Ausweg wir wählen, am Ende stehen wir wieder am Anfang.

Und dann wäre „Ewig Sommer” vielleicht doch jene grosse Erzählung zur Klimakrise, die man beim ersten Blick ins Buch erwartet hat. Denn was bringt die aktuelle Situation besser zum Ausdruck als Hoffnungslosigkeit?

Franziska Gänsler: „Ewig Sommer”, Kein & Aber, Zürich 2022, 208 Seiten

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 16 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1092 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 560 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 272 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?