Das Lamm: Am 19. Januar trat das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas in Kraft. Wie haben deine Bekannten im Gazastreifen diesen Moment erlebt?

Chris Whitman: Der Waffenstillstand kam für viele völlig überraschend. Niemand hatte wirklich damit gerechnet, nachdem die Biden-Regierung zuvor 15 Monate lang eine kompromisslos pro-israelische Haltung vertreten hatte und jede Möglichkeit untergrub, Israels Kriegspolitik entgegenzuwirken – sowohl in den USA als auch auf internationaler Ebene.

Für die Menschen in Gaza bedeutete der Waffenstillstand, dass sie zum ersten Mal seit 15 Monaten durchatmen konnten. Zum ersten Mal drehte sich ihr erster Gedanke am Morgen nicht darum, wie sie den Tag überleben oder Essen für die Familie finden. Und ausserhalb des Gazastreifens mussten wir nicht mehr täglich die Liste mit über hundert Todesopfern durchsehen, in der Angst, Freund*innen oder Kolleg*innen darunter zu finden. Das brachte grosse Erleichterung.

Chris Whitman (39) stammt aus der Nähe von Boston, USA. Er erwarb seinen Master in Islam- und Nahoststudien an der Hebrew University in Jerusalem. Seit mehr als zehn Jahren lebt er im Westjordanland und in Ostjerusalem. Heute wohnt er mit seiner Frau und Tochter in Kafr Aqab, dem nördlichsten Viertel Ostjerusalems. In Ramallah leitet Whitman das Regionalbüro der Organisation Medico international.

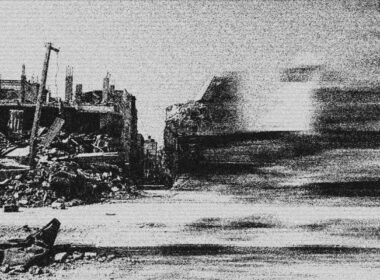

Gleichzeitig machte die Waffenruhe das ganze Ausmass der Zerstörung sichtbar. Hunderttausende, auch viele unserer Partnerorganisationen, kehrten vom Süden in den Norden des Gazastreifens zurück und fanden alles zerstört: ihre Häuser, Büros, Gesundheitszentren, ganze Nachbarschaften. Viele schlafen in Zelten auf den Trümmern ihrer Häuser – einfach, weil sie zu Hause sein wollen.

„Keine Lebensmittel, keine Unterkünfte, keine Materialien – nichts kommt mehr rein.”

Überall zeigt sich dasselbe Bild: Ruinen, aber auch der ungebrochene Wille, wieder aufzubauen. Der Waffenstillstand hat es den Menschen ermöglicht, über den nächsten Tag hinauszudenken. Die Gefühle schwankten zwischen Jubel, Angst vor dem Unbekannten, Trauer, Wut und einem kleinen Funken Hoffnung – Hoffnung, die 15 Monate lang unterdrückt wurde und jetzt langsam wieder aufkeimt.

Diese Hoffnung bröckelt nun wieder. Die erste Phase des Waffenstillstands ist am 1. März ausgelaufen. Was bedeutet dies für die Menschen vor Ort? Welche Entwicklungen erwartest du?

Seit beinahe einer Woche gibt es offiziell keinen Waffenstillstand mehr – aber auch keinen formellen Bruch des Abkommens. Was bedeutet das konkret? Auf praktischer Ebene blockiert Israel seit dem 1. März erneut die vollständige Einfuhr humanitärer Hilfe und seit dem 9. März auch die Stromlieferungen in den Gazastreifen. Keine Lebensmittel, keine Unterkünfte, keine Materialien – nichts kommt mehr rein. Die UN schätzt, dass die Essensvorräte, die in den letzten Wochen aufgebaut werden konnten, gerade mal für zwei Wochen reichen.

„Die israelische Gesellschaft wird zunehmend kriegsmüde.”

Nach dem Hunger der letzten Monate löst diese Situation eine grosse Angst in der Bevölkerung aus. Aber noch stärker als die Lebensmittelknappheit belastet die Menschen die Ungewissheit: Niemand weiss, was als Nächstes passiert. Die Angst vor einer erneuten israelischen Offensive ist allgegenwärtig – doch sich darauf vorzubereiten ist kaum möglich, weil es an allem fehlt. Die Menschen können nur versuchen, sich mental auf das Schlimmste einzustellen.

Und die Lage verändert sich täglich. In Israel wird offen über eine erneute Invasion, Zwangsvertreibungen und eine vollständige Besetzung des Gazastreifens diskutiert. Diese Pläne sind mehr als nur Drohungen – die Armee mobilisiert bereits erneut Zehntausende Reservist*innen. Doch die israelische Gesellschaft wird zunehmend kriegsmüde, und viele Menschen befürworten eine Fortsetzung des Waffenstillstands. Sie haben während der Waffenruhe gesehen, dass die Lösung nicht militärisch sein wird und dass die israelischen Geiseln durch Verhandlungen und nicht durch Krieg freigekommen sind.

Entscheidend bleibt, ob die USA eine erneute Offensive unterstützen. Die Trump-Regierung sendet widersprüchliche Signale: Einerseits fordert Trump öffentlich, Gaza zu kaufen und es zu einer Art amerikanischer Kolonie zu machen. Andererseits hat die Trump-Administration direkte Gespräche mit der Hamas geführt – was nach US-Recht illegal wäre, da die Hamas als terroristische Organisation gilt.

Viele kritisieren die Verwendung des Begriffs „Waffenstillstand” insgesamt, da die israelischen Militäroperationen im Westjordanland in den letzten Wochen eskaliert sind. Kannst du uns einen Überblick über die aktuelle Situation dort geben?

Ich teile die Kritik am Begriff „Waffenstillstand”, nur schon im Hinblick auf die Situation in Gaza, wo seit Inkrafttreten des Abkommens über 110 Menschen getötet wurden. Zum Vergleich: Vorher wurden täglich etwa 150 Menschen umgebracht. Der Waffenstillstand hat die Lage für die Menschen zwar klar verbessert, doch der Begriff bleibt problematisch.

„Besonders betroffen sind die Lager für Geflüchtete in Jenin, Nablus und Tulkarem, wo seit der Waffenruhe bis heute etwa 45’000 Palästinenser*innen vertrieben wurden.”

Auch im Westjordanland eskaliert die israelische Militär- und Siedlergewalt bereits seit dem 7. Oktober 2023. Ausgangssperren, Blockaden und zusätzliche Checkpoints schränken die Bewegungsfreiheit der Palästinenser*innen noch weiter ein. Arbeiter*innen verloren ihren Arbeitsplatz und Geschäftsleute ihre Handelsbeziehungen in Israel, was zehntausende Familien in existenzielle Not bringt. Die willkürlichen Verhaftungen haben zugenommen.

Im Schatten der Waffenruhe in Gaza hat Israel in den letzten Wochen schliesslich seine militärischen Aktivitäten im Westjordanland erheblich verstärkt. Nur zwei Tage nach Inkrafttreten startete die israelische Armee die Grossoperation „Eiserne Wand”. Dieselben Soldaten, die zuvor in Gaza kämpften, wenden nun ähnliche Methoden im Norden des Westjordanlands an.

Besonders betroffen sind die Lager für Geflüchtete in Städten wie Jenin, Nablus und Tulkarem, wo seit der Waffenruhe bis heute etwa 45’000 Palästinenser*innen vertrieben wurden. Häuser werden durch Bulldozer und Sprengungen dem Erdboden gleichgemacht. Der Grund für diese Zerstörungen ist angeblich die Notwendigkeit, Strassen für Militärfahrzeuge zu verbreitern. Israel plant eine dauerhafte militärische Präsenz in den besetzten Gebieten, mit Militärposten in den Lagern für Geflüchtete.

Der israelische Aussenminister kündigte an, dass die Armee mindestens ein Jahr lang in diesen Gebieten bleiben werde. Der offizielle Grund für diese Operationen ist die Bekämpfung von bewaffneten Gruppen, die Angriffe auf Israel verüben. Aus israelischer Sicht sind diese Operationen nötig, um die „Hornissennester” der Hamas oder des Palästinensischen Islamischen Dschihads „auszuräuchern”. Gleichzeitig macht die rechtsextreme Regierung kein Geheimnis aus ihren Plänen, das Westjordanland vollständig zu annektieren.

Die Vertreibungen und Zerstörungen betreffen auch viele Frauen und Kinder, die zu Tausenden unter Waffengewalt ihre Heimat verlieren. Hunderte von Häusern werden zerstört, was für die betroffenen Familien mehr als den Verlust von physischen Strukturen bedeutet – es sind ihre Erinnerungen, ihre Gemeinschaft und ihre Existenzgrundlage.

UNRWA-Finanzierung

Die Schweiz spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Geflüchtete. Obwohl die humanitäre Notlage wächst und die Forderung nach einer verstärkten Unterstützung für Palästinenser*innen lauter wird, steht die Finanzierung durch die Schweiz unter politischem Druck. Eine Motion von Nationalrat David Zuberbühler fordert, dass die Schweiz die Unterstützung der UNRWA vollständig einstellt.

Nach dem Nationalrat hat im Februar 2025 auch die Aussenpolitische Kommission des Ständerats die Weiterführung der Schweizer Unterstützung abgelehnt – gegen die Empfehlungen des EDA. Der Gesamt-Ständerat wird am 18. März 2025 über die Motion entscheiden. Verschiedene humanitäre und menschenrechtliche Organisationen in der Schweiz setzen sich für die Fortführung der UNRWA-Unterstützung ein. Auch führende Vertreter*innen internationaler UN-Organisationen haben betont, dass „keine andere Organisation in der Lage ist, den Umfang und die Vielfalt der Hilfe bereitzustellen, die 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen dringend benötigen”.

Konferenz der Hohen Vertragsparteien

Am 18. September 2024 beauftragte die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Konventionen, eine Konferenz der Hohen Vertragsparteien, also aller offiziellen Vertragsstaaten, einzuberufen. Diese soll sich mit der Einhaltung der 4. Genfer Konvention zum Schutz von Zivilpersonen im besetzten palästinensischen Gebiet, einschliesslich Ostjerusalems, befassen. Laut Resolution der UN-Generalversammlung sollte die Konferenz innerhalb von sechs Monaten stattfinden.

Die Schweiz kündigte die Konferenz für den Freitag, 7. März an – ohne grosse Öffentlichkeitswirksamkeit. Am 6. März erklärte der Bundesrat dann in einer Pressemitteilung: „Die Konferenz […], findet nicht statt. Angesichts der grossen Differenzen zwischen den Hohen Vertragsparteien der Genfer Konventionen, die sich nach umfangreichen Konsultationen abzeichneten, stellte die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Konventionen fest, dass zahlreiche Hohe Vertragsparteien eine solche Konferenz nicht unterstützen. Sie hat deshalb beschlossen, auf die Durchführung zu verzichten.”

Im Westjordanland regiert nicht die Hamas, sondern die Palästinische Autonomiebehörde. Welche Rolle übernimmt sie in der aktuellen Situation?

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) unternimmt in Bezug auf die israelischen Militäraktionen in Tulkarem, Jenin, Tubas, Qalqiliya und Teilen von Nablus praktisch nichts. Sie bietet keine Unterstützung für Vertriebene, keine Unterkünfte, keine finanziellen Mittel. Die Finanzlage der PA ist auch sehr schlecht, unter anderem weil Israel die für das Westjordanland erhobenen Steuereinnahmen nicht freigibt.

Die PA kooperiert auch mit Israel. Immer wieder verhaften sie auf Bitte von Israel Personen. Bereits vor der aktuellen israelischen Militäroperation führte die PA eine ähnliche in Jenin durch, bei der über ein Dutzend Menschen getötet wurden, darunter Zivilist*innen und Kinder. Die PA verhält sich also nicht nur passiv, sondern unterstützt aktiv die israelischen Bemühungen. Und dies ist nur das, was öffentlich bekannt ist – es ist anzunehmen, dass es auch umfangreiche Informationsaustausche zwischen der PA und Israel gegeben hat. Die Menschen haben also kaum mehr Erwartungen an die PA.

Bei diesem Ausmass der Zerstörung in Gaza und dem Westjordanland stellt sich die Frage: Wie kann das geschehen, ohne dass jemand eingreift? Wie bewertest du die Rolle der internationalen Gemeinschaft?

Hier gibt es zwei Perspektiven: Einerseits gibt es Initiativen wie die von Südafrika, das den Fall des Völkermords in Gaza vor den Internationalen Gerichtshof (ICJ) brachte, sowie Bemühungen, insbesondere aus dem Globalen Süden, Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) auszuüben, um Haftbefehle zu erwirken. Doch letztlich ist dies nur ein Tropfen auf den heissen Stein angesichts der überwältigenden Unterstützung, die Israel – sowohl passiv als auch aktiv – vor allem aus der westlichen Welt erhält.

„Länder wie die Schweiz behaupten, neutral zu sein. Doch in einem Völkermord kann es keine Neutralität geben.”

Die internationale Gemeinschaft beschleunigt damit das Ende einer regelbasierten Ordnung, die seit über 75 Jahren die Grundlage internationaler Beziehungen bildet. Sie ist nicht nur passiv, sondern aktive Teilnehmende an der Auflösung dieser Ordnung. Dies führt die Welt in eine Zeit zurück, in der die Macht des Stärkeren gilt – in der die Mächtigen bestimmen, was rechtens ist.

Wir stehen an einem Scheideweg: Entweder wird das internationale Rechtssystem aufrechterhalten, was echte Strafverfolgung und Verantwortung erfordert, oder es wird dem Macht-gleich-Recht-Prinzip Platz gemacht. Statt aktiv Gerechtigkeit zu fördern, blockieren Länder wie Deutschland, die USA oder die Schweiz zurzeit diese Bemühungen aktiv.

Zudem streichen oder kürzen sie die Gelder für palästinensische und israelische Menschenrechtsorganisationen, die sich dafür einsetzen, internationales Recht aufrechtzuerhalten. Länder wie die Schweiz behaupten, neutral zu sein. Doch in einem Völkermord kann es keine Neutralität geben. Ich erwarte nicht mehr viel von den westlichen Staaten. Aber wenn sie schon so handeln, dann sollen sie wenigstens ehrlich dazu stehen und mit ihrer Doppelmoral aufhören.

Angesichts dieser Lage fühlen sich viele Menschen frustriert und ohnmächtig. Was möchtest du ihnen mitgeben?

Von aussen betrachtet scheint die Lage in Gaza und im Westjordanland oft aussichtslos. Angesichts der massiven Zerstörung, Vertreibungen und Gewalt ist es verständlich, wenn sich Verzweiflung breitmacht und der Eindruck entsteht, dass alles nur schlimmer wird. Doch es gibt einen zentralen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen: Nach 15 Monaten Genozid, nach der Zerstörung von drei Vierteln des Gazastreifens, sind die Menschen geblieben. Sie kämpfen jeden Tag darum, auf ihrem Land zu bleiben, ihre Kinder zu ernähren und ihr Überleben zu sichern – trotz allem. Dasselbe gilt für die Menschen in den Dörfern und Städten des Westjordanlands.

Das Mindeste, was wir tun können, ist weiter dafür zu kämpfen, dass sie Gerechtigkeit erleben – in ihrem Leben, nicht erst in der Zukunft. Diese Verantwortung liegt bei uns. Es gibt in vielen Ländern zahlreiche Möglichkeiten, sich einzusetzen: durch Proteste, politische Arbeit oder Aufklärungsarbeit.

Der Kampf für Gerechtigkeit ist lang, aber wir dürfen uns nicht vom Frust lähmen lassen. Wir leben in einer globalisierten Welt und das heisst auch, dass die Menschen in Palästina sehen, was überall auf der Welt passiert: die Demonstrationen an Universitäten in den USA, Hunderttausende auf den Strassen in London, Berlin oder anderen Städten. Sie sehen auch, wie Aktivist*innen im Westen für ihren Einsatz für Palästina Repressionen ausgesetzt sind und dennoch weitermachen. Das gibt ihnen Hoffnung – es zeigt ihnen, dass sie nicht allein sind.

Deshalb ist es so wichtig, weiter die Stimme zu erheben, zu protestieren und andere zu sensibilisieren, auch wenn es sich manchmal klein oder machtlos anfühlt. Jeder einzelne Beitrag bricht die Isolation und zeigt den Menschen in Palästina, dass ihr Kampf gesehen wird und dass die Welt nicht schweigt.

Transparenzhinweis: Die Autorin dieses Artikels arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation von Medico International Schweiz.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?