Ein Sack Äpfel für 175 Franken? Eine Tüte Gummibärchen, die 23 Kilo wiegt? Maximaltempo innerorts 370 km/h? Dass diese Zahlen absurd sind, verstehen alle, auch ohne irgendwelche Berichte oder Analysen gelesen zu haben. Denn gewisse Grössenordnungen haben wir im Gefühl. Einfach, weil wir sie tagein und tagaus brauchen.

Anders, wenn es um Klimazahlen geht. Wer weiss schon, wie viel CO2 man verursacht? Wie viele Milliarden Tonnen jedes Land reduzieren muss, damit der Planet bewohnbar bleibt? Oder wie viel all die Anpassungen kosten, die es braucht, um in einer heisseren Welt unversehrt leben zu können?

Die COP 26 in Glasgow ist Geschichte. Zwei Wochen lang berichteten die Medien über Entscheidungen und eben auch über Zahlen. Gerettet ist die Welt damit noch lange nicht. Gerade deshalb ist es wichtig, das grundlegende Einmaleins der Klimazahlen zu beherrschen.

Denn nur, wenn die Öffentlichkeit die gemeldeten Tonnen und Grade einordnen kann, kann sie das, was in Glasgow entschieden oder eben nicht entschieden wurde, auch richtig beurteilen.

Deshalb hier die fünf wichtigsten Klimazahlen und was sie bei der COP26 für Entscheidungen hätten auslösen sollen.

1.5 Grad maximal

Als 1.5‑Grad-Ziel bezeichnet man das Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur bis 2100 auf maximal 1.5 Grad Celsius zu begrenzen – verglichen mit der Temperatur vor der Industrialisierung. Erreicht haben wir das 1.5‑Grad-Ziel dann, wenn es im Jahr 2100 nicht mehr als 1.5 Grad heisser sein wird, als um 1900. Doch bereits jetzt sind wir bei einem globalen Temperaturanstieg von 1.2 Grad angelangt.

Anstatt von einem Ziel muss man eigentlich von einer 1.5‑Grad-Grenze sprechen. Denn bei den 1.5 Grad handelt es sich nicht um einen Wert, den wir so gut wie möglich anpeilen sollten, sondern um eine Grenze, die wir auf keinen Fall überschreiten dürfen.

Das sieht auch der IPCC, also der Weltklimarat so. Im Sonderbericht 1,5 °C (Seite 6) spricht er davon, dass man die 1.5 Grad als „Verteidigungslinie“ verstehen sollte. Und nicht als eine „Leitplanke“. Überschreiten wir diese Grenze, wird es sehr gefährlich. Denn dann steigt das Risiko, dass im Erdklimasystem sogenannte Kipppunkte erreicht werden.

Geschieht das, werden unkontrollierbare Kettenreaktionen ausgelöst. Ein Beispiel: Ab einem gewissen Temperaturanstieg tauen Permafrost-Böden wie diejenigen in der Tundra auf. Sobald dies geschieht, fangen Mikroorganismen an, die Pflanzenreste abzubauen, die bis anhin durch das ewige Eis „weggeschlossen“ waren. Bei dieser Zersetzung werden noch mehr CO2 und Methan freigesetzt, was noch mehr Erhitzung bedeutet – und die Böden noch schneller auftauen lässt. Ein Teufelskreis.

Umso verheerender ist es, dass sich die Weltgemeinschaft 2015 an der 21. Klimakonferenz in Paris lediglich auf ein sehr schwammig formuliertes Ziel einigte. Es verlangt von den Ländern lediglich, dass „der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 °C […] gehalten wird und Anstrengungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf 1.5 °C […] zu begrenzen”. Ein klares Bekenntnis zur 1.5‑Grad-Grenze fehlt im Pariser Abkommen.

Und: Wenn die Staaten nicht genug „Anstrengungen” unternehmen, können weder Bussen verteilt noch Sanktionen verhängt werden, um sie dazu zu zwingen, ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen. Vielmehr können die Staaten einfach selbst entscheiden, wie viel sie gerne beitragen würden.

Daran hat auch die diesjährige COP nichts geändert. Einschneidende Sanktionen und Bussen für Länder, die sich nicht an die 1.5‑Grad-Grenze halten, gibt es auch nach der COP26 keine. Der Kampf gegen die Klimaerhitzung beruht weiterhin auf dem Prinzip Hoffnung.

30 Milliarden Tonnen müssen weg

Damit doch noch eine gewisse Chance besteht, dass wir die gefährliche 1.5‑Grad-Grenze nicht überschreiten, müssen die weltweiten Klimagasemissionen bis 2030 um 30 Milliarden Tonnen sinken. Zur Einordnung dieser Zahl: Im Moment verursacht die Schweiz 46.2 Millionen, also 0,0462 Milliarden Tonnen Klimagase pro Jahr. Die EU 3.61 Milliarden Tonnen pro Jahr. Die gesamte Welt 55 Milliarden Tonnen.

Die 46.2 Millionen Tonnen der Schweiz sind jedoch umstritten, denn sie sind nach dem sogenannten Produktionsprinzip berechnet. Nach dem Konsumationsprinzip wären es rund dreimal so viel. Dazu aber später mehr.

Alle Länder, die das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, müssen bei der UNO regelmässig ihre Reduktionsziele einreichen. Also festlegen, wie viel sie bis wann reduzieren wollen. Diese nationalen Beiträge heissen in der Sprache der COP-Konferenzen „Nationally Determined Contributions“, kurz NDCs.

Zählt man alle NDCs zusammen, erhält man einen Überblick über die von den Staaten gemachten Versprechungen. Der sogenannte Emissions Gap Report der UNO listete kurz vor der COP26 auf, was schon alles zusammenkam. Und das ist ernüchternd: Kurz vor der COP26 beliefen sich die versprochenen Emissionsreduktionen gerade einmal auf 5 Milliarden Tonnen. Global gesehen fehlen uns also noch satte 25 Milliarden Reduktionstonnen.

Die Analyseplattform Climate Action Tracker sammelt und bewertet die Klimaversprechen der verschiedenen Staaten. Auf der Plattform sind zwar nicht alle Länder verzeichnet, aber viele der zentralen Klimaplayer. Nur: Bei keinem einzigen der gelisteten Länder sind die gemachten Versprechen kompatibel mit der 1.5‑Grad-Grenze des Pariser Abkommens.

Lediglich acht Länder erhalten vom Climate Action Tracker das Label „fast genügend”: Äthiopien, Kenia, Nigeria, Costa Rica, Marokko, Nepal, Gambia und Grossbritannien. Die Schweizer Klimaziele werden wie die meisten anderen Länderziele vom Climate Action Tracker als ungenügend bewertet.

Immerhin sind während der COP26 noch ein paar Versprechen und Initiativen dazu gekommen. Laut der IEA, also der Internationalen Energieagentur, könnte die Erhitzung mit diesen zusätzlich eingegangenen Versprechen theoretisch auf 1.8 Grad beschränkt werden.

Diese Prognose wurde von den Wissenschaftler:innen des Climate Action Trackers jedoch kurz darauf relativiert. In einer Medienmitteilung warnen sie davor die vermeintlich guten Nachrichten von der COP26 zu überschätzen, da Glasgow „ein massives Glaubwürdigkeits‑, Handlungs- und Verpflichtungsdefizit” habe. Auch nach der COP26 würden uns 17 bis 20 Milliarden Reduktionstonnen fehlen und man steure auf eine Welt zu, die 2.4 Grad heisser sein werde.

Das Problem: Bei den eingereichten NDCs handelt es sich nicht um konkrete Massnahmen, sondern bloss um Versprechen. Konkrete Pläne dafür, wie diese Versprechen umgesetzt werden sollen, gibt es in den Ländern oft noch keine. Auch nicht in der Schweiz.

Daran hat auch die diesjährige COP nichts geändert. Verbindliche Minimalreduktionen, die sicherstellen, dass die Reduktionen aller Länder zusammen insgesamt gross genug sind, gibt es auch nach Glasgow nicht. Konkrete Massnahmenkataloge, die gewährleisten, dass den Versprechen auch wirklich Taten folgen, genauso wenig.

14 Tonnen pro Schweizer:in

Laut Bundesamt für Umwelt verursachen wir hierzulande 5.5 oder 14 Tonnen Klimagase pro Kopf und Jahr – je nachdem, welche Berechnungsgrundlage man verwendet.

Zählt man alle Emissionen zusammen, die dadurch entstehen, dass Dinge in der Schweiz hergestellt werden, sind es 5.5 Tonnen. Das ist das sogenannte Produktionsprinzip. Zählt man hingegen die Emissionen zusammen, die dadurch entstehen, dass innerhalb eines Landes Dinge verbraucht werden, rechnet man nach dem Konsumationsprinzip. Dann landet die Schweiz bei 14 Tonnen Klimagasen pro Person und Jahr.

Wieso ist das so viel mehr? Weil die Schweiz sehr viele Dinge aus dem Ausland importiert. Für viele Konsumgüter, die wir hier verbrauchen, rauchen die Schornsteine in China, Polen oder Bangladesch.

Auffällig ist, dass sich die Lücke zwischen dem Produktions- und dem Konsumationsprinzip über die Jahre hinweg stetig vergrössert hat. Sprich: Die innerschweizerischen Emissionen haben zu einem grossen Teil nur deswegen abgenommen, weil wir die dreckigen Produktionen einfach ins Ausland verschoben haben.

Laut dem Bundesamt für Umwelt dürften wir maximal 0.6 Tonnen CO2 pro Person und Jahr verursachen. So viel kann die Erdatmosphäre jedes Jahr neutralisieren. Rechnet man mit dem Produktionsprinzip verursachen wir momentan also neunmal mehr, als uns zusteht. Beim Konsumationsprinzip sind es sogar 24-mal mehr.

Obwohl es hierzulande offensichtlich genug Reduktionspotential gibt, will die Schweiz die eigenen Klimaziele zum Teil mit Reduktionen im Ausland erreichen. Deshalb hat die Schweiz mit Peru, Ghana, Georgien, Senegal sowie mit den zwei Inselstaaten Vanuatu und Dominica Abkommen geschlossen. Mit diesen Abkommen können Emissionsverminderungen, die zwar im Ausland umgesetzt, aber von der Schweiz bezahlt werden, den eigenen, also schweizerischen Reduktionszielen angerechnet werden.

Dabei nehmen sich die Vertragsländer klimamässig bei Weitem nicht so viel raus wie die Schweiz. Nach dem Produktionsprinzip haben sie einen CO2-Ausstoss zwischen 0.3 und 2.8 Tonnen pro Person und Jahr.

An der COP26 wurde nun das Regelwerk für solche Auslandsreduktionen zu Ende geschrieben. Die Schweizer Delegation setzte sich in Glasgow dafür ein, dass das im Sinne der Schweiz passiert, um rasch damit anfangen zu können, sich die Reduktionstonnen in Peru und Co. zusammenzukaufen.

Fakt ist jedoch: In nur schon 28 Jahren müssen eh alle Länder auf null sein. Dann gibt es auch in Ghana, Georgien oder Vanuatu keine Emissionen mehr, die man sich unter den Nagel reissen könnte.

Zudem fallen die Schweizer Emissionen, rechnet man nach dem Konsumationsprinzip, eh grösstenteils im Ausland an. Dass sich die Schweiz deshalb auch dort engagiert, um die Klimaemissionen runterzubringen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Dass sie sich dieses Engagement jedoch bei den inländischen Reduktionen anrechnen lassen will, ist nicht schlüssig.

Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen sollte Ländern, die sich weiterhin davor drücken wollen, die Reduktionsmassnahmen im eigenen Land anzugehen, endgültig den Riegel vorschieben. Aber auch das ist nicht geschehen in Glasgow.

Die G20-Staaten verursachen 80 Prozent

80 Prozent der weltweiten Treibhausgase werden von den mächtigsten zwanzig Staaten verursacht: den G20-Staaten. Auch diese Zahl machte kurz vor dem Gipfel in Glasgow die Runde. Die restlichen 175 Staaten auf dieser Welt tragen nur gerade 20 Prozent bei.

Auf China allein entfallen etwa 30 Prozent der globalen Emissionen. Das Land hat den höchsten CO2-Ausstoss weltweit. Trotzdem kann man China und auch ein paar andere G20-Länder nicht in einen Topf werfen mit den USA, Mitteleuropa oder der Schweiz. Denn historisch gesehen, also über die letzten 200 Jahre hinweg, waren die Emissionen natürlich nicht immer so verteilt.

Die alten Industriestaaten des Westens konnten sich dank der fossilen Billigenergie in den letzten 200 Jahren nicht nur viel Reichtum, sondern auch eine stabile Infrastruktur aufbauen. In China oder zum Beispiel auch in Brasilien oder Indien sieht das anders aus: Ihre Emissionen sind erst in der jüngeren Vergangenheit durch die Decke geschossen. Deshalb sehen sich diese Staaten nicht in derselben Verantwortung wie zum Beispiel die EU oder die USA.

Das ist nachvollziehbar. Aber auch für diese Länder darf die COP nicht einfach ein Wunschkonzert sein. Auch für diese „neuen” Industriestaaten bräuchte es Minimalstandards, die wenn nötig mit Hilfe von Sanktionen oder Bussen eingefordert werden könnten.

100 Milliarden für Klimaanpassungen

Während Länder wie China, Russland oder Brasilien wenigsten noch einen gewissen Teil vom Erdölkuchen abkriegen, hatten viele Länder des globalen Südens rein gar nichts vom Profit der fetten Erdöljahre. Noch heute weisen viele von ihnen Pro-Kopf-Emissionen aus, die durchaus mit dem Klima zu vereinbaren sind.

Länder wie Kamerun (0.59 Tonnen), Afghanistan (0.29 Tonnen), Myanmar (0.19 Tonnen) oder Tschad (0.05 Tonnen) waren mit ihren Emissionen nie über 0.6 Tonnen pro Person und Jahr. Die Folgen der Klimakatastrophe treffen sie jedoch trotzdem mit voller Wucht.

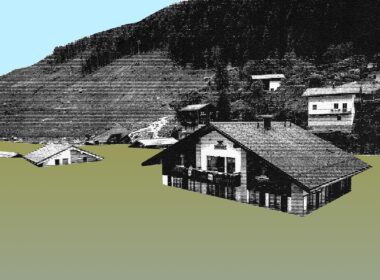

Obwohl sie weder profitiert noch etwas dazu beigetragen haben, dass wir heute in der Klima-Misere stecken, kämpfen auch die Länder des Südens mit immer mehr Dürren, Hitzesommern, Wüstenbildung und Überschwemmungen. Sie sind von der Klimakrise sogar noch stärker betroffen als die Länder, die den Erdölprofit der letzten 200 Jahre einstreichen konnten.

Deshalb fordern die Länder des Globalen Südens, dass die historischen Hauptverursacher:innen des Klimawandels, also die Industriestaaten, für den bereits entstandenen Schaden, für zukünftige Schäden sowie für unumgängliche Klimaanpassungen zahlen.

Letzteres haben die Industriestaaten eigentlich zugesichert. Und es fliesst auch schon seit mehreren Jahren Geld. Die Frage ist nur: wie viel. 2010, an der fünfzehnten COP in Cancún, haben die Industriestaaten versprochen, dass man ab 2020 jährlich mindestens 100 Milliarden Doller bereitstellen wolle.

Die endgültige Berichterstattung zu den im Jahr 2020 gesammelten Milliarden wird zwar erst 2022 publiziert, die bereits vorhandenen Zahlen stimmen aber nicht gerade optimistisch. 2019 kamen nämlich erst rund 80 Milliarden zusammen. Und von 2018 auf 2019 ist der Betrag nur um 1.3 Milliarden gewachsen. Immerhin haben an der COP26 nun einige Staaten nachgelegt und es besteht die Möglichkeit, dass die 100 Milliarden trotzdem noch mit Müh und Not zusammengekratzt werden können.

Was an der COP26 aber einmal mehr verschoben wurde, war die Forderung der Länder des Globalen Südens nach Entschädigungen für sogenannte „Losses and Damages” – also Entschädigungen für die klimabedingten Schäden und Verluste, die sich auch mit Anpassungsmassnahmen nicht verhindern lassen. Die Industriestaaten tun sich offensichtlich schwer damit, für die von ihnen verursachten Schäden Verantwortung zu übernehmen.

Klar ist, dass es definitiv noch mehr Geld braucht. Doch woher nehmen, wenn es von den Erdölprofiteur:innen nicht freiwillig kommt? Eine Möglichkeit: Bussen, die Länder zahlen müssten, wenn sie nicht genug für den Klimaschutz machen, könnten hier eingesetzt werden. Aber eben, die wurden an der Klimakonferenz in Glasgow ja auch nicht beschlossen.

Fakt ist, dass ohne gerechte Entschädigungen die Gefahr droht, dass die ärmeren Staaten dem Pariser Abkommen nicht mehr wirklich vertrauen. Dies wäre für den Kampf gegen die Klimakatastrophe verheerend. Denn damit diese Länder nicht wie wir einen zwar kurzfristig lukrativen, aber langfristig gefährlichen fossilen Irrweg einschlagen, müssen sie sich darauf verlassen können, dass sich die Industriestaaten an einer postfossilen und damit zumindest vorübergehend auch teureren Entwicklung ihrer Infrastruktur finanziell beteiligen.

Ansonsten werden Kamerun, Afghanistan, Myanmar oder Tschad das einfordern, was wir uns ohne zu fragen bereits genommen haben. Das wäre verständlich – aber verheerend.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?