Es ist halb acht Uhr morgens, als Youcef Messaoudi von der Polizei geweckt wird. Er liegt in seinem Bett im Rückkehrzentrum für abgewiesene Asylsuchende in Urdorf. Um ihn herum stehen zehn Beamte. Er soll aufstehen und sich in den Gemeinschaftsraum begeben. Danach durchsucht die Polizei alles. «Sie haben Schränke und Zimmer geöffnet und durchsucht, auch uns – bis auf die Unterhose.» Ob die Beamten bei der Durchsuchung etwas strafrechtlich Relevantes finden, ist nicht bekannt.

Die Polizei nimmt Youcef Messaoudi, der in Wirklichkeit anders heisst, und vier weitere Bewohner auf den Posten mit. Dort verbringt er eine Nacht und kommt am nächsten Tag zurück ins Zentrum. Mit dabei: ein Strafbefehl wegen rechtswidrigen Aufenthalts. Die Strafe: 90 Tage unbedingter Freiheitsentzug.

Schuldig durch rechtswidrigen Aufenthalt

Das sogenannte Rückkehrzentrum (RKZ) Urdorf, wo Youcef Messaoudi untergebracht ist, gehört zu einem der fünf Rückkehrzentren im Kanton Zürich. Es handelt sich dabei um einen alten Zivilschutzbunker am Waldrand von Urdorf, umgeben von einem Polizeistützpunkt, einer Autobahn, einem Schiessplatz und einer Weihnachtsbaum-Plantage. Die Wände des Bunkers sind aus Beton, gestrichen in grellem Grün und Orange. Zehn bis 30 alleinstehende Männer, deren Asylgesuch abgewiesen oder deren Aufenthaltsbewilligung entzogen wurde, sind hier auf unbestimmte Zeit untergebracht.

Unsere Recherche zeigt: Solche Polizei-Razzien in Rückkehrzentren sind keine Seltenheit.

Viele Bewohner haben schwerwiegende Gründe, nicht freiwillig in ihr Herkunftsland zurückzukehren und die Schweiz kann sie durch fehlende Rückübernahmeabkommen nicht gegen ihren Willen ausschaffen. Brummende Lüftungsanlagen rauben den Menschen im Bunker nachts den Schlaf, frische Luft bringen sie aber nicht. Je sechs Männer teilen sich ein kleines Zimmer. Privatsphäre gibt es keine.

Was alle Bewohner des RKZ Urdorf gemeinsam haben: Sie machen sich mit ihrer reinen Existenz in der Schweiz des rechtswidrigen Aufenthalts gemäss des Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) schuldig.

Doch um ihre Nothilfe von knapp elf Franken pro Tag zu erhalten, müssen sie zweimal pro Tag im Zentrum unterschreiben – sind also gezwungen, sich permanent dort aufzuhalten.

Wenn die Polizei für eine Personenkontrolle oder eine Razzia das RKZ betritt, müsste ihnen also schon im Vorhinein klar sein, dass alle Anwesenden gegen das AIG verstossen.

Mit dem Vorwurf konfrontiert, antwortet die Kantonspolizei: Zu konkreten Fällen könnten sie keine Angaben machen. «Es kommt jedoch immer wieder vor, dass sich Personen in Rückführungszentren aufhalten, die dort nicht gemeldet sind und sich illegal in der Schweiz aufhalten.»

Systematische Polizei-Razzien?

Unsere Recherche zeigt: Solche Polizei-Razzien in Rückkehrzentren sind keine Seltenheit. Das Onlinemagazin das Lamm und CORRECTIV.Schweiz sichteten zahlreiche Strafbefehle des letzten Jahres, die Zürcher Staatsanwaltschaften den Bewohnern des Zentrums in Urdorf ausgestellt hatten. Bei einem Grossteil davon handelt es sich um Geldstrafen wegen rechtswidrigen Aufenthalts – ein Dauerdelikt, mit einer Strafe bis zu einem Jahr Haft.

Abgewiesene Asylsuchende werden in der Schweiz in Nothilfeunterkünften oder sogenannten Rückkehrzentren untergebracht. Abgelegen und isoliert in Containern, Zivilschutzbunkern oder ehemaligen Psychiatrien leben sie von acht bis elf Franken am Tag.

Laut Artikel 12 der Bundesverfassung hat jede Person in Not Anspruch auf «Hilfe, Betreuung und die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind». Dieses Recht erhielt seine Bedeutung überhaupt erst, als man abgewiesene Asylsuchende 2008 von der regulären Sozialhilfe ausschloss, die allen anderen Personen in der Schweiz eine Existenzsicherung gewährleistet.

Was ein «menschenwürdiges Dasein» beinhaltet, wurde somit anhand abgewiesener Asylsuchenden diskutiert und umgesetzt. Da die Migrationsbehörden abgewiesene Asylsuchende zur Ausreise bewegen möchten, gewähren sie ihnen nur das absolute Minimum. So dient eine Verfassungsregel, die geschaffen wurde, um Menschen vor einer absoluten Notlage zu bewahren, gleichzeitig der Durchsetzung asylpolitischer Ziele.

Aus den vorliegenden Strafbefehlen, Protokollen von freiwilligen Besuchsgruppen und Erzählungen der Bewohner lässt sich eine Chronologie der Razzien in den ersten sechs Monaten von 2025 ableiten:

11. März 2025, ca. 7:30 Uhr

Zehn Polizist*innen betreten frühmorgens das RKZ Urdorf und durchsuchen alle Zimmer. Youcef Messaoudi wird vom Einsatz geweckt. Die fesselt Polizei fünf Personen mit Handschellen und nimmt sie mit auf den Posten. Ein Bewohner erzählt, dass er aus Angst vor weiteren Überfällen durch die Polizei unter schlaflosen Nächten leidet.

Die festgenommenen Bewohner bleiben einen Tag in Haft. Nach der Rückkehr erhalten mindestens zwei von ihnen einen Strafbefehl.

Tatbestand: rechtswidriger Aufenthalt.

Die Strafe: einmal 90 und einmal 30 Tage unbedingter Gefängnisaufenthalt. Ein Tag wurde schon bei der Verhaftung abgesessen.

9. Mai 2025, 6:15 Uhr

Zwölf Polizist*innen betreten morgens um viertel nach sechs das Zentrum. Einige tragen Uniform, andere sind zivil gekleidet. Sie durchsuchen alle Zimmer und Schränke, während die Bewohner im Aufenthaltsraum das Ende der Durchsuchung abwarten müssen.

3. Juli 2025, 7:40 Uhr

Am Donnerstag Morgen kommt die Polizei in das RKZ Urdorf und nimmt acht Bewohner mit. Zwei der Bewohner kommen am Tag darauf zurück, der Rest bleibt länger in Haft.

Mindestens zwei der festgenommenen Bewohner erhalten kurz darauf einen Strafbefehl. Tatbestand: rechtswidriger Aufenthalt.

Strafe: 30 Tagessätze zu je 30 Franken auf zwei Jahre Probezeit und 60 Tagessätze zu je 30 Franken auf zwei Jahre Probezeit.

Wie oft und auf welcher Grundlage die Polizei solche Razzien durchführt, bleibt ungewiss. Die Kantonspolizei Zürich schreibt auf Anfrage: «Wir führen keine Statistik darüber, wie oft solche Hausdurchsuchungen und Kontrollen durchgeführt werden.» Über den detaillierten Ablauf und die dafür eingesetzten Mitarbeiter*innen würden sie sich – wie üblich – aus polizeitaktischen Gründen nicht äussern.

Vor weiterem Aufenthalt abschrecken

Bewohner des RKZ Urdorfs hingegen berichten von regelmässigen Polizeikontrollen, so auch Haile Tekle: «Die Polizei ist eines der grössten Probleme, die wir haben. Manchmal kommen sie jeden Tag, manchmal nur jeden zweiten. Alle drei bis sechs Monate etwa kommt die Polizei mit einem grossen Aufgebot ins RKZ und durchsucht alles. Selbst Polizeihunde haben sie dabei. Ich weiss nicht, wieso sie das alles machen.»

Die Recherchen von CORRECTIV.Schweiz und das Lamm dokumentieren im ersten Halbjahr von 2025 insgesamt drei grössere Polizeirazzien und sieben Strafbefehle wegen rechtswidrigen Aufenthalts, die den Bewohnern des RKZ Urdorf ausgestellt wurden. Die Geldstrafen dieser sieben Strafbefehle betragen zusammengerechnet 4’600 Franken, wobei 2’700 Franken Geldstrafe auf Probezeit von zwei Jahren ausgestellt wurden. Dazu kommen 120 Tage unbedingte Freiheitsstrafe und Verfahrenskosten allein für die Vorverfahren in der Höhe von 5’800 Franken.

CORRECTIV.Schweiz ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum mit Sitz in Bern. Es recherchiert gemeinsam mit der Bevölkerung und deckt alleine oder gemeinsam mit Partner*innen gesellschaftliche Missstände auf. Dabei werden innovative Wege und Methoden genutzt, wie etwa der selbst entwickelte Crowd Newsroom.

Aus den Strafbefehlen einiger Bewohner lässt sich auch herauslesen, dass es sich beim Vorgehen der Polizei explizit um eine Abschreckungsstrategie vor einem weiteren Aufenthalt in der Schweiz handelt. So schreibt die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl im Strafbefehl von Youcef Messaoudi: «Anstatt auf eine Geldstrafe könne auf eine Freiheitsstrafe erkannt werden, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.»

Weiter heisst es von der Staatsanwaltschaft: «Aufgrund des Verschuldens von Youcef Messaoudi, seines Vorlebens und seiner persönlichen Verhältnisse muss davon ausgegangen werden, dass das Aussprechen einer Geldstrafe keine ausreichende abschreckende Wirkung zeitigen würde, um Youcef Messaoudi von der Begehung weiterer Delikte abzuhalten. Im Sinne von Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB ist deshalb eine Freiheitsstrafe von 90 Tagen auszusprechen.»

Diese Strafbefehle sind von Seiten der Polizei und Staatsanwaltschaft schnell ausgestellt. Das ist ihnen auch anzumerken: Mal wird das Rückkehrzentrum in Urdorf als «Pflegeheim Urdorf» bezeichnet, mal als «Durchgangszentrum Hammermühle», mal als «Unterkunftsheim», mal als «Flüchtlingsheim», mal wird es «Bundesasylzentrum Embrach» genannt. Nur die Adresse ist immer die gleiche: Werkhofstrasse 337, 8902 Urdorf.

Während Strafbefehle für die Justiz vor allem einen administrativen Aufwand bedeuten, wirken sie sich stark auf den Alltag der Bewohner des RKZ Urdorf aus. Entweder pendeln sie zwischen dem RKZ Urdorf und dem Gefängnis, oder sie müssen mit den knapp elf Franken Nothilfe am Tag die verordnete Geldstrafe abzahlen. Zum Leben bleibt fast nichts.

Zehn Tage Beschwerdefrist

Nur eine Rechtsvertretung könnte eine Strafe abwenden, doch dafür muss eine fristgerechte Einsprache erhoben werden. Gegen die Strafbefehle gilt eine Einsprachefrist von zehn Tagen. Anrecht auf eine amtliche Rechtsvertretung haben die Betroffenen aber erst, wenn sie mittellos sind und die zu erwartende Strafe mehr als vier Monate beträgt. In den meisten vorliegenden Strafbefehlen fallen die Strafen knapp darunter aus. Es können auch Ausnahmen gewährt werden, doch dazu kommt es in den meisten Fällen erst gar nicht.

Bewohnende von Rückkehrzentren haben oft wenig Kontakt zu Leuten, die sie um Rat fragen könnten – oder die sie eben rechtlich vertreten.

So verstreichen die zehn Tage Beschwerdefrist in den meisten Fällen und die Strafe tritt ein, ohne dass vorher nochmal geprüft werden konnte, ob diese rechtens ist. Weil die Betroffenen kein Geld haben, um die Geldstrafe zu bezahlen, wird diese meist in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt. Auch wenn die Staatsanwaltschaften den abgewiesenen Asylsuchenden nur Geldstrafen erteilen, folgt für die Betroffenen nichtsdestotrotz ein Gefängnisaufenthalt.

In der Schweiz werden 91 Prozent der Verbrechen und Vergehen durch Strafbefehle verurteilt. Nur neun Prozent werden somit an einem Gericht verhandelt. Das Strafbefehlsverfahren sollte gesetzlich geregelt nur in Fällen leichterer Kriminalität zur Anwendung kommen. Doch quantitativ betrachtet ist das Strafbefehlsverfahren in der Schweiz die Regel, das Normalverfahren stellt die Ausnahme dar.

Das Strafbefehlsverfahren, das eingeführt wurde, um die Verfahren zu beschleunigen und die Gerichte zu entlasten, basiert auf dem Konzept eines Strafvorschlags. Die Untersuchungs- oder Anklagebehörde macht mit dem Ausstellen eines Strafbefehls eine «Bestrafungsofferte». Diese Offerte nimmt die beschuldigte Person jedoch automatisch an, wenn sie keine Einsprache gegen den Strafbefehl einreicht. Nur wenn die beschuldigte Person innerhalb der Frist von zehn Tagen eine Einsprache einreicht, wird das Strafmass verhandelt und kann vor Gericht. In der Praxis wird in nur zwölf Prozent der Fällen eine Einsprache gegen einen Strafbefehl eingereicht.

Die ausgestellten Strafbefehle sind die Folge der regelmässigen Kontrollen und Razzien, die die Polizei im Zentrum durchführt. Unsere Recherche zeigt: Bei einer Prüfung der Strafbefehle stellt sich in vielen Fällen heraus, dass die Polizei über keine rechtliche Grundlage verfügte, eine Razzia im Zentrum durchzuführen.

Unzulässige Polizeikontrollen

Der Zürcher Anwalt Adam Arend übernimmt regelmässig Verteidigungen bei migrationsstrafrechtlichen Delikten. Er sagt: «Aus meiner Erfahrung werden viele Verfahren eingestellt, enden mit einem Freispruch oder es kommt wenigstens zu einer beträchtlichen Reduktion der Sanktion, sobald eine Rechtsvertretung den Fall übernimmt». In einem seiner aktuellen Fälle ist ein Grund für die Freisprechung eines Betroffenen ein fehlender Durchsuchungsbefehl von Seiten der Polizei.

Auch im Fall von Youcef Messaoudi begründet der Anwalt das in seiner Eingabe ans Gericht folgendermassen: Die Polizeikontrolle, die zum vorliegenden Strafverfahren wegen widerrechtlichem Aufenthalt führte, sei offensichtlich rechtswidrig.

Es stellt sich die Frage, wie oft die Betroffenen eine Strafe hätten absitzen müssen, wenn sie rechtlich vertreten worden wären.

So könne den Verfahrensakten kein strafprozessualer oder polizeirechtlicher Grund für die Kontrolle entnommen werden. «Mein Klient wurde bei seiner Verhaftung am 11. März 2025 um 07:40 Uhr in seinem Schlafzimmer von der Polizei aus dem Schlaf gerissen und kontrolliert.» Es habe weder ein konkreter Anfangsverdacht gegen ihn, noch ein Hausdurchsuchungsbefehl vorgelegen. «Auch gibt es keine polizeirechtlichen Gründe, welche die Kontrolle im Schlafzimmer von meinem Klienten rechtfertigen könnten.»

Bereits im Oktober 2023 kam das Bezirksgericht Bülach zum Schluss, dass eine Polizeikontrolle in einem Rückkehrzentrum unzulässig war – eine Einschätzung, die Adam Arend teilt. «Diese rechtlichen Überlegungen müssen auch im vorliegenden Fall greifen, weshalb die Polizeikontrolle zu Beginn des vorliegenden Verfahrens und sämtliche daraus abgeleiteten Folgebeweise als rechtswidrig erlangt und unverwertbar anzusehen sind.»

Eine Anfrage zum Fall bei der Oberstaatsanwaltschaft Zürich ergibt, dass dieser mittlerweile am Bezirksgericht Dietikon hängig ist. Die Staatsanwaltschaft kann aus diesem Grund keine Aussage machen.

Doch es gibt auch noch andere Gründe, wieso es nicht geht, abgewiesene asylsuchende Personen wegen widerrechtlichem Aufenthalt zu verhaften, zu verurteilen oder zu bestrafen.

Adam Arend schreibt in seiner Eingabe, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts sowie des Zürcher Obergerichts gilt: Eine Verurteilung wegen rechtswidrigem Aufenthalt komme nur dann in Betracht, wenn die Migrationsbehörden zuvor alle verfügbaren Mittel eingesetzt haben, um die Wegweisung auf dem verwaltungsrechtlichen Weg durchzusetzen – einschliesslich Zwangsmassnahmen wie Durchsetzungshaft, die für den Vollzug der Ausschaffung angeordnet wird. Unterlassen sie dies, ist ein Strafverfahren einzustellen.

Weiter verweist er auf ein früheres Urteil, in dem die Migrationsbehörden keine Durchsetzungshaft angeordnet und damit nicht alle zumutbaren Schritte unternommen haben, um die Rückkehr zu erzwingen. Die Rückführungsrichtlinie hätte daher eine Anklage wegen rechtswidrigen Aufenthalts von Anfang an ausgeschlossen und das Strafverfahren hätte eingestellt werden müssen.

Aufgrund dieser Präzedenzfälle stellt sich die Frage, wie oft die Betroffenen eine Strafe hätten absitzen müssen, wenn sie rechtlich vertreten worden wären.

Jährlich tausende Strafbefehle

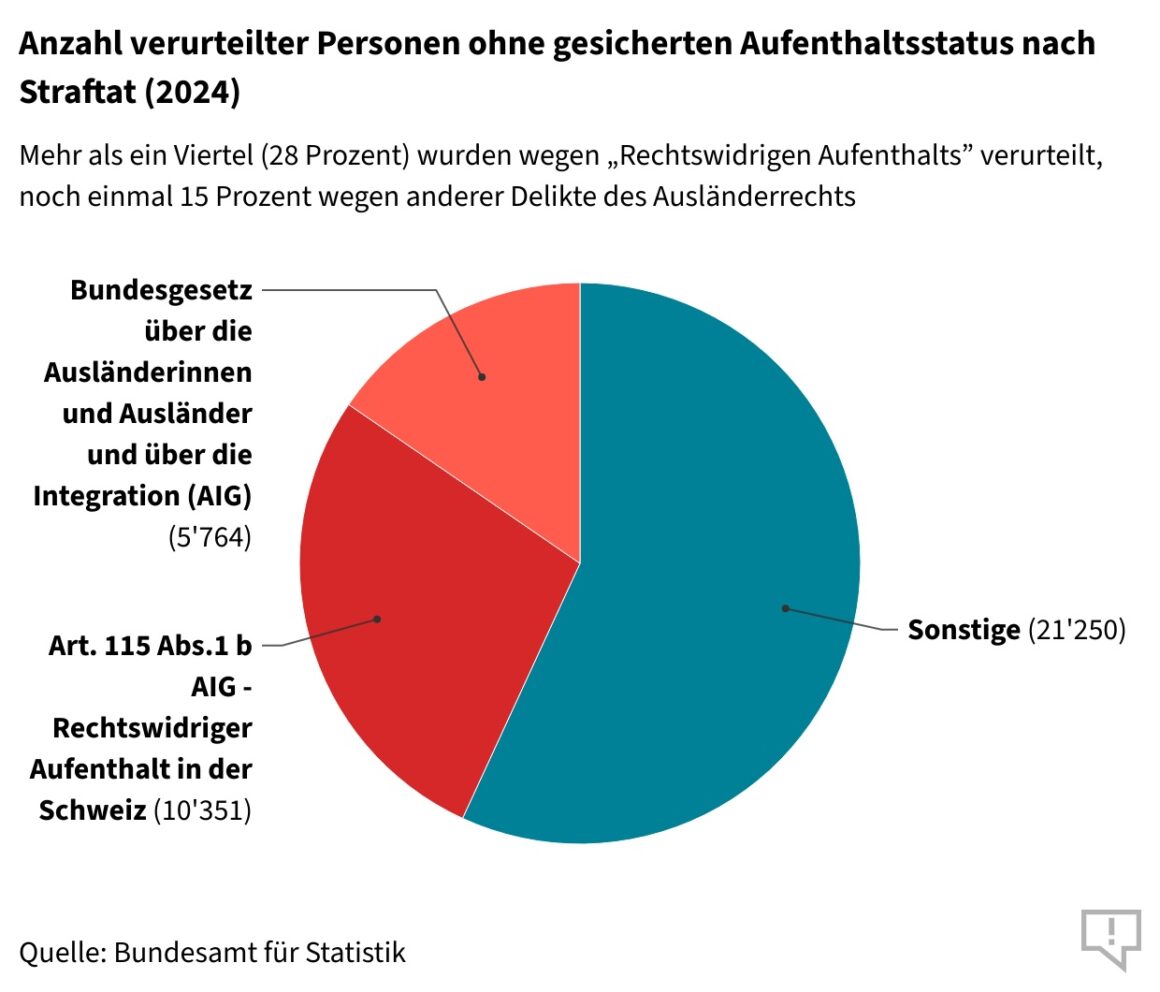

Trotzdem stellen Schweizer Justizbehörden jährlich tausende Strafbefehle wegen rechtswidrigen Aufenthalts aus. Die Schweizer Kriminalstatistik zeigt: Allein im Jahr 2024 gab es 17’393 Verurteilungen aufgrund des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG), 16’115 betreffen ausländische Staatsangehörige ohne Ausweis B, C oder Ci, davon sind 10’351 Verurteilungen wegen rechtswidrigem Aufenthalt in der Schweiz.

Von allen Vergehen und Verbrechen von Personen ohne gesicherten Aufenthalt machen die Verurteilungen wegen widerrechtlichen Aufenthalts fast 28 Prozent aus.

Dass die betroffenen Personen in dieser Recherche in den meisten Fällen keine Rechtsvertretung erhielten, dafür sorgt auch das Strafbefehlsverfahren. Marc Thommen leitet den Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität Zürich. Er hat jahrelang zum Strafbefehlsverfahren geforscht und 10’000 Strafbefehle ausgewertet.

Eigentlich gäbe es in Strafbefehlsverfahren klare Rechte für die beschuldigte Person. Diese, so stellte er in seiner Untersuchung fest, würden jedoch oft missachtet, wie zum Beispiel das Recht auf eine Einvernahme. Zwei Drittel der Personen wurden von der Polizei befragt, acht Prozent durch die Staatsanwaltschaft und bei einem Viertel fand überhaupt keine Einvernahme statt.

«Ich gehe davon aus, dass in vielen Fällen die Einvernahme, wenn sie denn überhaupt stattfindet, den Voraussetzungen nicht entspricht, indem beispielsweise keine Übersetzung vorhanden ist.» So hätten gemäss Thommens Studie vier von fünf Personen, die auf eine Übersetzung angewiesen wären, keine erhalten.

Wenn die Betroffenen nicht verstehen, wofür sie angeklagt sind, können sie auch nicht verstehen, was ihre Rechte sind.

Reine Schikane

«Meine persönliche Meinung ist, dass auf die ganzen migrationspolitischen Straftatbestände problemlos verzichtet werden könnte», meint der Jurist Thommen. Die strafrechtliche Verfolgung sei eine reine Schikane für die Betroffenen. «Verwaltungsrechtlich machen die Migrationsämter ihnen schon genug Sorgen, es muss nicht auch noch das Strafrecht gegen sie angewendet werden.»

Die Staatsanwaltschaften verhängen Gefängnis- und hohe Geldstrafen, in der Hoffnung, abgewiesene Asylsuchende von einem weiteren Aufenthalt in der Schweiz abzuschrecken. Doch ein dreimonatiger Gefängnisaufenthalt wird Youcef Messaoudi kaum dazu bringen, freiwillig in sein Herkunftsland zurückzukehren.

Die ausartende Repression gegen abgewiesene Asylsuchende bleibt ohne nachweisbare Wirkung, während die staatlichen Kosten für die Verfolgung in die Höhe schnellen.

Dieser Artikel ist Teil einer dreiteiligen Serie zum Thema «Zwischen Gefängnis und Nothilfe – Razzien und Strafbefehlsflut in Zürcher Rückkehrzentren» von Correctiv Schweiz und dem Onlinemagazin das Lamm. Die Serie beschäftigt sich mit dem Umgang der Justiz mit abgewiesenen asylsuchenden Personen und den fragwürdigen und oft auch rechtswidrigen Methoden, die sie anwendet, um die Betroffenen aus dem Land zu bringen.

Im zweiten Teil unserer Recherche decken wir eine rechtswidrige Praxis der Zürcher Staatsanwaltschaften auf: zu hohe Geldstrafen für Nothilfebeziehende. Dahinter stehen obskure interne Weisungen, von denen offiziell niemand etwas wissen will – und eine Oberstaatsanwaltschaft, die die Vorwürfe leugnet.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?