Seit ich denken kann, war der Fuchs mein Lieblingstier. Alles begann mit Robin Hood. Auch wenn ich den sozialkritischen Anarcho-Dieb auf kindliche Art und Weise damals schon ziemlich grossartig fand: Die Disneyversion mit Fuchs sagte mir mehr zu als Russell Crowe. Ich wuchs auf dem Land auf, in der Nähe des Waldes, wo ich immer mal wieder einem Fuchs begegnete. Mein Vater malte mir mein eigenes Bild von Robin und meine Mutter kaufte eine Fuchs-Guetzliform für uns.

Als ich einmal, da war ich vielleicht acht oder neun Jahre alt, mit meinen Eltern nach Bern fuhr, sah ich ein riesiges Plakat, das mich danach einige Wochen lang nicht schlafen liess. Darauf abgebildet war eine wunderschöne Frau im Abendkleid, die einen gehäuteten Fuchs in der Hand hielt. Daneben stand: „Das ist der Rest von Ihrem Pelz.” Ich kann mich erinnern, dass ich im Auto weinte und weinte und mir meine Eltern nichts sagen konnten, was mich hätte beruhigen können.

Als ich älter wurde, behängte ich das Innere meines Kleiderschranks mit „Ink not Mink”- und „Nackt statt Pelz”-Peta-Plakaten – eines davon, mit dem verstorbenen Linkin Park-Sänger Chester Bennington, hängt immer noch in meinem Kinderzimmer. Als ich 18 Jahre alt wurde, liess ich mir mein erstes Tattoo stechen: Wie selbstverständlich war es ein Fuchskopf zwischen den Schulterblättern.

Pelz: ein heimisches, natürliches Produkt?

Als ich 18 Jahre alt war, arbeitete Thomas Aus der Au bereits seit über dreissig Jahren als Kürschner im Familienbetrieb Aus der Au im Zürcher Sihlfeld – demselben Betrieb, den bereits sein Vater geleitet hatte. Seit 1956 gibt es den Laden. Thomas Aus der Au pflegt ein Handwerk, für welches ich bis anhin sehr wenig Verständnis aufbringen konnte: Er kauft Felle von in der Schweiz geschossenen oder im Ausland in Käfighaltung gezüchteten Tieren, lässt diese extern aufbereiten, manchmal färben und konservieren – und vernäht sie dann zu Mänteln, Pulswärmern, Kappen und Kragen.

-

Kürschner versus Tierschützerin: Pelz: „Ein Naturprodukt“ oder „mit Chemie vollgepumpte Leichenteile?“ Und spielt das überhaupt eine Rolle?

-

Interview mit der Soziologin Gabriele Mentges: „Im Mainstream ist der Pelz ein Ausdruck von Modebewusstsein, nicht von Prestige.“

-

Fotoreportage zu Pelz auf der Strasse: Tiere in der Stadt

Laut seiner Website ist Thomas Aus der Au auf Schweizer Rotfuchs spezialisiert, und er kämpft als Vizepräsident des Schweizer Dachverbandes der Pelzfachgeschäfte Swiss Fur vehement dafür, dass die zwischen 20’000 und 40’000 jährlich in der Schweiz geschossenen Rotfüchse auch weiterverarbeitet werden. Derzeit werden lediglich 10 % der Felle verwertet. Thomas Aus der Au hält diesen Umstand für skandalös, zumal er nicht verstehen kann, warum umweltschädliche und energiefressende Kunstfelle, er nennt sie auch „Ölteppiche”, vermarktet werden, wenn ein „einheimisches und natürliches Produkt” im Müll landet.

Thomas Aus der Au ist ein Befürworter der, wie er sie nennt, „Tiernutzung”. Fuchsjagd, wie sie in der Schweiz stattfindet und offiziell mit der Regulation des Bestandes begründet wird, erachtet er als sinnvoll und notwendig. Die Verwertung des geschossenen Tieres erscheint ihm nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch ökologisch – und respektvoll gegenüber dem Tier. Thomas Aus der Au sagt, er habe grossen Respekt vor den Tieren, die er verarbeitet, und erzählt lachend von einer deformation professionelle, die ihn dennoch dazu bringe, beim Anblick eines schönen Tieres manchmal daran zu denken, was für einen schönen Pelz dieses abgeben würde.

Aus der Au sagt: „Meine Beziehung zum Fuchs ist professionell. Aber die Natur und ihre Lebensräume interessieren mich sehr. Ich finde, das Wichtigste ist eben die Erhaltung von Lebensräumen. Und hier sind es ja gerade die Jäger, sowohl hier in der Schweiz als auch die Trapper in Nordamerika, die sich für die Erhaltung dieser Lebensräume einsetzen – denn sie leben davon.” Eine interessante Ansicht, dass nur was monetär verwertbar ist, auch schützenswert ist. Wohl aber befinden sich die Pelz- und die Jagdindustrie damit in bester Gesellschaft.

Wenn ich heute manchmal abends nach Hause komme und im Zürcher Irchelpark oder am Waldrand einen Fuchs sehe, bleibe ich jedes Mal stehen und freue mich wie ein kleines Kind. Sind andere dabei, greife ich mit Vorliebe an deren Ärmel und zupfe solange daran, bis sie auch auf den Fuchs, seltener Dachs, aufmerksam werden und immerhin versuchen, meine unerklärbare Freude zu erwidern. Ich weiss sehr wohl, dass ich nicht mehr auf dem Land lebe und dass es nicht gut ist, dass sich Wildtiere in die Städte begeben.

„Die Jagd in der Schweiz hinterfrage ich im Grundsatz nicht”, sagt Aus der Au. „Natürlich kann man auch die Natur der eigenen Regulierung überlassen, aber es stellt sich die Frage: zu welchem Preis? Wenn man die Füchse sich selber überlässt, dann sind Hunger und Krankheiten der natürliche Regulator.”

„Geht es den Tieren schlecht, geht es auch mir schlecht”

Nadja Brodmann, Geschäftsleitungsmitglied des Zürcher Tierschutzes, sieht das ganz anders, wie sie mir am Tag nach meinem Kürschnerbesuch am Telefon erklärt: „Unsere Position ist viel grundlegender: Es braucht gar keine Rotfuchsjagd in der Schweiz.”

Brodmanns Argumentation ist simpel: „Das Angebot an Nahrung und Unterschlüpfen, insbesondere geeignete Wurfkessel sowie auch Tagesverstecke, sind die populationsregulierenden Faktoren. Gerade ersteres kann beeinflusst werden, etwa durch verschlossene Kompostbehälter, richtig entsorgte Haushaltsabfälle in Mülltonnen sowie weniger Littering im öffentlichen Raum.” Brodmann ist überzeugt: „Es braucht Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung, keine Rotfuchsjagd.” Denn: „Seit Jahrzehnten schiesst man jedes Jahr 30’000 Füchse und der Bestand wird nicht weniger. Die Jagd ist in diesem Fall ein Perpetuum Mobile: Durch das Abschiessen gibt es wieder mehr Nahrung und mehr freie Wurfkessel, und dadurch steigt die Vermehrung wieder an.” Das Fallbeispiel: „Der Kanton Genf hat gar keine Jagd mehr – und es funktioniert seit Jahren ausgezeichnet.”

Im Moment werden in der Schweiz aber noch Tausende von Füchsen jährlich geschossen. Sollen die Felle dann entsorgt werden? „Nicht zwingend”, sagt Brodmann und differenziert: „Wir haben nichts gegen die Verwertung der Felle. Aber nur für Innenfutter, Matratzenfüllungen oder andere Isolationszwecke – nichts, was die tierquälerische Mode unterstützt. Die Menschen, die Pelze auf der Strasse sehen und den Trend wahrnehmen, kaufen sich deswegen ja nicht unbedingt einen teuren Schweizer Rotfuchs, sondern eher irgendein unter extremen Qualen gewonnenes, billiges Tierfell von China oder sonstwo.”

Der Pelz, den Aus der Au verkauft, sei er auch eine Schweizer Produktion, propagiere gerade diesen Horrorpelz, Qualpelz und den „Ölteppich” von Kunstpelz, nämlich indem er zum Verschwinden des Stigmas beitrage – und Pelz strassentauglich mache. „Ich würde den Trend für mich umkehren”, sagt Aus der Au selbstbewusst. „Wir sind froh, dass wieder mehr Fell auf den Strassen zu sehen ist – denn gerade diese beliebten Pelzkragen propagieren den Schweizer Rotfuchs.”

Diese Argumentation bewegt sich laut Brodmann aber primär auf der Marketingebene: „Schweizer Kürschner erzählen immer gerne vom heimischen Rotfuchs und unterschlagen die anderen Pelze in ihren Läden. Das ist eine reine Gewissensberuhigung.”

Bei Thomas Aus der Au im Atelier hängen, entgegen den Erwartungen, die seine Website aufkommen lässt, zahlreiche Pelze aus anderen Tieren: Nerze, Bisamratten, und auch mit Waschbären hat er schon gearbeitet. Die Hasen und die Steinmarder, die Aus der Au verarbeitet, seien auch aus der Schweiz: die Steinmarder von WildhüterInnen erlegt, die Hasen von privaten ZüchterInnen abgegeben.

Thomas Aus der Au sagt, dass er für jedes Tier bürgen kann, dessen Fell in seinem Atelier landet: „Ich habe keine Felle aus China oder einem anderen aussereuropäischen Land, ausser Jagdfelle aus Kanada” und „wenn ich Farmfell habe, dann sind sie aus Dänemark oder Finnland.” Als Skandinavienfan hat Aus der Au schon so manche Fellfarm besucht – als Tourist und in den Ferien, einfach, weil es ihn „gwunderet het” Er sagt: „Auch hier hatte ich keine ethischen Bedenken – das ist eben eine Form von Nutztierhaltung, wie in der Schweiz auch.”

Als ich fünf oder sechs war, besuchten wir Familie in Polen. Ich, der Tier-Fan, wollte alles streicheln, was da so rumlief auf den Höfen, und als mich mein Onkel nach meinem Lieblingstier fragte und ich ihm antwortete, es sei der Fuchs, nahm er, der mein seltsames Verhältnis zu diesen „Nutztieren” nicht ganz verstand, mich mit an einen Ort, wo es ganz viele Füchse zu sehen gab: eine Pelzfarm. Obwohl ich nicht wusste, was eine Pelzfarm ist und meine Eltern allen Anwesenden strikt verboten, in meiner Anwesenheit zu erwähnen, dass diese Tiere bald getötet werden würden, empfand ich es als schrecklich, grauenvoll. Es stank und die Tiere waren auf engstem Raum zusammengepfercht. Ich kann mich nicht mehr an vieles erinnern. Aber dass es diesen Tieren nicht gut ging, das weiss ich noch. Aber Polen ist eben nicht Dänemark oder Finnland. Eine Generalisierung fällt mir deswegen schwer. Ausserdem ist das fast 20 Jahre her.

Aus der Au hat mit den verschiedenen PelzfarmerInnen in Finnland und Dänemark gesprochen, und was diese ihm erzählten, war für ihn zumindest wirtschaftlich durchaus einleuchtend: „Wenn ich am Ende des Jahres ein schönes Fell haben will, dann muss ich auch mein Tier gut halten”, sollen diese gesagt haben. Denn: „Nur schönes Fell hat einen guten Preis.” Zum wirtschaftlichen komme zudem ein moralischer Aspekt, sagt Aus der Au: „Die meisten können gut umgehen mit ihren Tieren, und sie erzählten mir, dass es ihnen auch nicht gut gehe, wenn es ihren Tieren nicht gut geht. Das ist ja dasselbe wie bei uns: Es gibt immer Menschen, die nicht mit ihren Tieren umgehen können. Daraus darf man aber nicht auf die ganze Industrie schliessen.”

Langsam, aber sicher bewegt sich unser Gespräch immer mehr in Richtung Moral und Ethik. Ich werde unruhig. Aus der Au sagt: „Ich habe grundsätzlich keine ethischen Bedenken bei meinem Handwerk.” Ich frage ihn nach den Ausnahmen: „‚Grundsätzlich’ bedeutet: Ich befürworte Tiernutzung. Aber mit einem ethischen Hintergrund. Das heisst etwa, dass keine Tierquälerei im Spiel sein darf. Es muss Sinn machen, und wenn etwas verwertet wird, dann mit Respekt gegenüber dem Tier.”

Gibt es Tiere, die dem Kürschner nicht auf den Nähtisch kommen? „Ich verwerte keine Superfüchse, Polarfüchse und natürlich keine bedrohten Arten.” Dass es sich nicht lohnt, vom Aussterben bedrohte Tiere, etwa gefleckte Grosskatzen, zu Pelzen zu verarbeiten, war eine Einsicht, für die der Mainstream der Pelzindustrie einige Zeit brauchte: „1975 wurde das Washingtoner Artenschutzabkommen unterzeichnet”, sagt Aus der Au. „Es macht ja schliesslich keinen Sinn, eine Tierart zu verarbeiten, die man damit gefährdet. Damit erodiert man sich selber den Markt weg.”

Pelze: „mit Chemie vollgepumpte Leichenteile”

Die öffentliche Pelzdiskussion dreht sich immer wieder um das Stichwort „Natürlichkeit”. Auch bei Thomas Aus der Au: „Es ist ein Widerspruch, dass man ein Naturprodukt wegwirft und dann Plastik verarbeitet. Das ist genau dasselbe wie mit der Wolle. Zum Teil wird diese auch entsorgt, und synthetische Produkte werden verwendet, die ähnliche Eigenschaften haben. Das ist doch völliger Unsinn.”

„Das ist die alte Leier der Pelzindustrie”, sagt Nadja Brodmann. Sie fragt suggestiv: „Wie viel Chemie steckt in so einem Pelz?” Die Antwort gibt sie gleich selbst: „Sehr viel. Pelz ist ein Leichenteil. Das würde stinken und verfaulen, wenn es nicht massiv chemisch behandelt würde. Dafür werden verschiedene hoch giftige, teils karzinogene und äusserst umweltbelastende Mittel verwendet. Die Masche mit der ‚Natürlichkeit’ ist schlichtweg falsch. Gerade in China oder anderen Ländern mit geringeren Umweltstandards gehen diese Gifte dann auf direktem Weg ins Abwasser.”

Daraus abgeleitet führt Brodmann ein Argument an, das zentral ist, aber bei der emotional geführten Diskussion um Pelz oft in den Hintergrund gerät: „Mit diesen Giftstoffen müssen Menschen arbeiten. Das ist kein schöner Job – und keiner, den man freiwillig ausübt, wenn sich eine Alternative bietet. In den Gerbereien, auch oder gerade hier in Europa, arbeiten sehr oft Personen mit Migrationshintergrund zu haarsträubenden Bedingungen.” Wenn die KürschnerInnen mit ihrer Arbeit beginnen, ist dieser dreckige Teil der Fellproduktion bereits abgeschlossen.

Thomas Aus der Au betont allerdings, dass der von ihm verarbeitete Pelz sinnvoll und fair hergestellt wurde. Ganz anders, sagt er, und hier treffen sich die beiden Positionen zum ersten Mal, sehe es mit dem Billigpelz aus, der momentan das Strassenbild dominiert. Den Schweizer Tierschutz mit seinen Bemühungen, Pelz von der Strasse zu bringen, findet Aus der Au dennoch problematisch: „Diese Kampagnen führen meiner Meinung nach nicht dazu, dass die Pelztiere in China oder anderswo besser behandelt werden, sondern schaden viel eher dem traditionellen Kürschner Handwerk.”

Derweilen steht Brodmann offen für eine Abschaffung der Pelzproduktion und des Pelzhandels ein. Bedenken wegen dem Berufsstand der KürschnerInnen hat sie keine: „Unsere Kultur wandelt sich – wie viele Schuhmacher gibt es noch? Einen Beruf mit tierquälerischem Hintergrund können und müssen wir nicht schützen.”

Rund 40 KürschnerInnen gibt es momentan noch in der Schweiz, schätz Aus der Au.

„Mit Widersprüchen muss man leben”

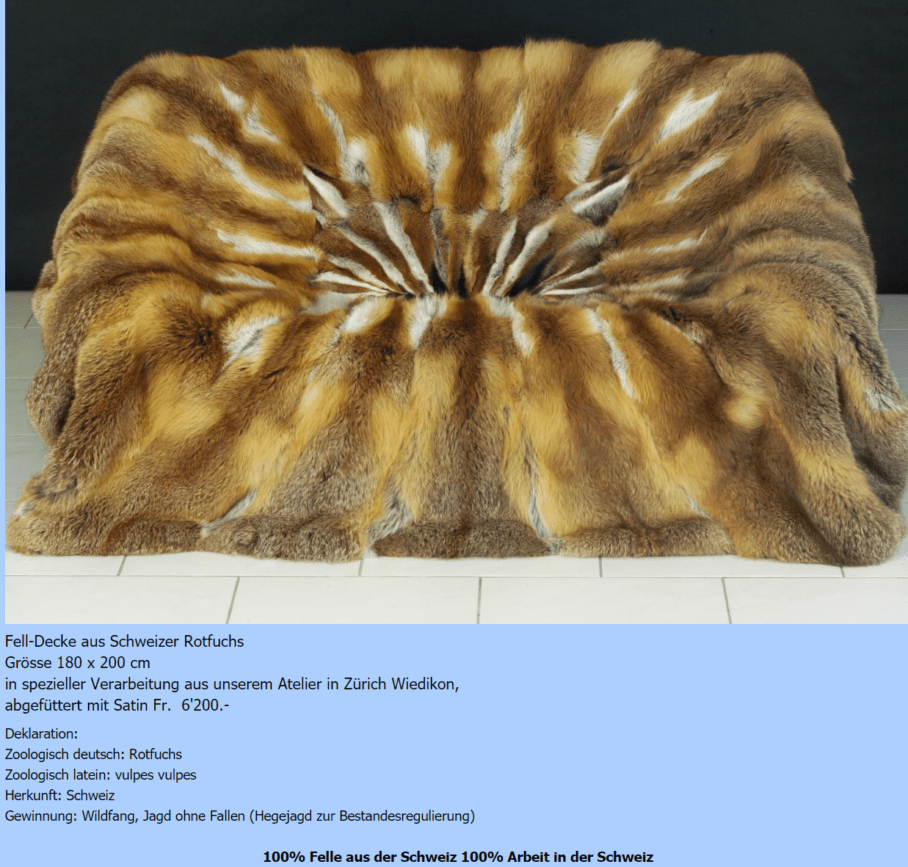

Thomas Aus der Au zeigt mir am Schluss meines Besuchs, wie ein Fuchsfell vernäht wird. Ich streiche darüber und entschuldige mich sehr schnell für mein ‚Mit-den-Händen-schauen’. Er lacht. „Pelz muss man fühlen”, sagt er. Ich versuche, meine Hände bei mir zu behalten. Zu gross ist die Angst, etwas zu beschädigen: „Das günstigste, was ich habe, sind Haargummis für 25.- aus Resten, dann Pulswärmer für 175.-, Stirnbänder für 300.-, Krägen und Mützen so um die 500 Franken. Decken aus 15 Fellen kosten ca. 3’200.-. Ich verkaufte auch schon eine Decke aus 20 Fellen für 6200.-, an dieser hatte ich etwa 45 Stunden gearbeitet.”

Am Boden des Ateliers schläft derweilen Thomas Aus der Aus alte Hündin. Ein wunderschönes, schneeweisses Tier. Er bemerkt meinen Blick: „Ja”, sagt Aus der Au, „ich weiss”. Mit Widersprüchen müsse man eben leben, und man dürfe nie aufhören, sich zu reflektieren. „Ich weiss, was ich mache, und ich stehe auch dahinter.”

Ich denke an unseren dicken, roten Adoptivkater, der zuhause auf mich wartet. Der fühlt sich auch gut an, wenn ich ihn anfasse. Im Gegensatz zum mit Schnittmustern bezeichneten Fuchsfell, das vor mir liegt, ist er warm.

Dankend verlasse ich das Atelier. Vor der Verabschiedung sage ich Thomas Aus der Au, wie schwer es für mich war, hier zu sein, und dass ich dennoch dankbar bin, dass er sich fast zwei Stunden Zeit für mich genommen hat – trotz des markanten Hasentattoos auf meinem Unterarm und dem „Ich fühle mich sehr unwohl hier” bei der Begrüssung.

Als ich nach Hause komme, muss ich zuerst einmal meine Gedanken ordnen, Pelztierhaltung in Skandinavien googeln und mich über nordamerikanische Trapper-Fallen informieren. Dann muss ich weinen, sehr lange. Ich fühle mich wie damals, als ich das Plakat in Bern gesehen habe. Irgendwie genügt gerade kein rationales Argument, um mich zu beruhigen.

Pelz ist und bleibt für mich untragbar. Vielleicht, weil ich es so verinnerlicht habe. Vielleicht aber auch, weil die, die am meisten betroffen sind, bei dieser Diskussion keine Stellung beziehen können. Ich frage mich ganz naiv: Würde ich denn wollen, dass ich, wäre ich auch aus einem guten Grund geschossen worden, zu einem Pulswärmer werde? Ist das respektvoll? Ich weiss es nicht. Würde ich aber extra zu diesem Zweck gezüchtet oder eingefangen werden, wäre das bestimmt nicht respektvoll, meiner Meinung nach auch nicht sinnvoll – und in unseren Breitengraden irgendwie auch nicht notwendig.

Doch mit dieser Argumentationsweise tut sich zwangsläufig ein gewisser moralischer Absolutismus auf. Dieser moralische Absolutismus und dessen Rattenschwanz von Argumenten – wie: die Textilproduktion in Billiglohnländern ist aber auch schrecklich, der „Ölteppich” von Kunstfasern schadet dem Klima, die an eine Industrie geknüpften Arbeitsplätze gehen verloren – droht, auch meine Position zu Pelz zu entkräften. Ich bleibe dennoch dabei. Vielleicht hat Thomas Aus der Au recht, wenn er sagt, dass Widersprüche zum Leben gehören.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?