das Lamm: Frau Lavoyer, sie arbeiten selbst auch als Opferhilfeberaterin. Wieso braucht es eine radikale Revision des Sexualstrafrechts?

Agota Lavoyer: Wir lehren bereits unsere Kinder, dass du Nein sagen darfst, wenn du etwas nicht willst. Gerade auch, was die eigene Sexualität anbelangt. Nein heisst Nein, das ist in der Theorie eigentlich kaum bestritten. Auf der anderen Seite sehen wir als Opferhilfeberater*innen jede Woche Frauen, die entmutigt und ernüchtert sind, weil sie vor Gericht keine Chance gegen ihren Peiniger hatten, weil bei der Vergewaltigung etwa zu wenig oder keine Gegenwehr im Spiel war.

Frauen, die etwa innerhalb einer Vertrauensbeziehung vergewaltigt werden, wissen, dass die Verurteilungsquote bei nicht stereotypen Sexualdelikten sehr gering ist – und verzichten deswegen oftmals von Beginn an auf eine Anzeige. Dabei sind diese Fälle ja die grosse Mehrheit!

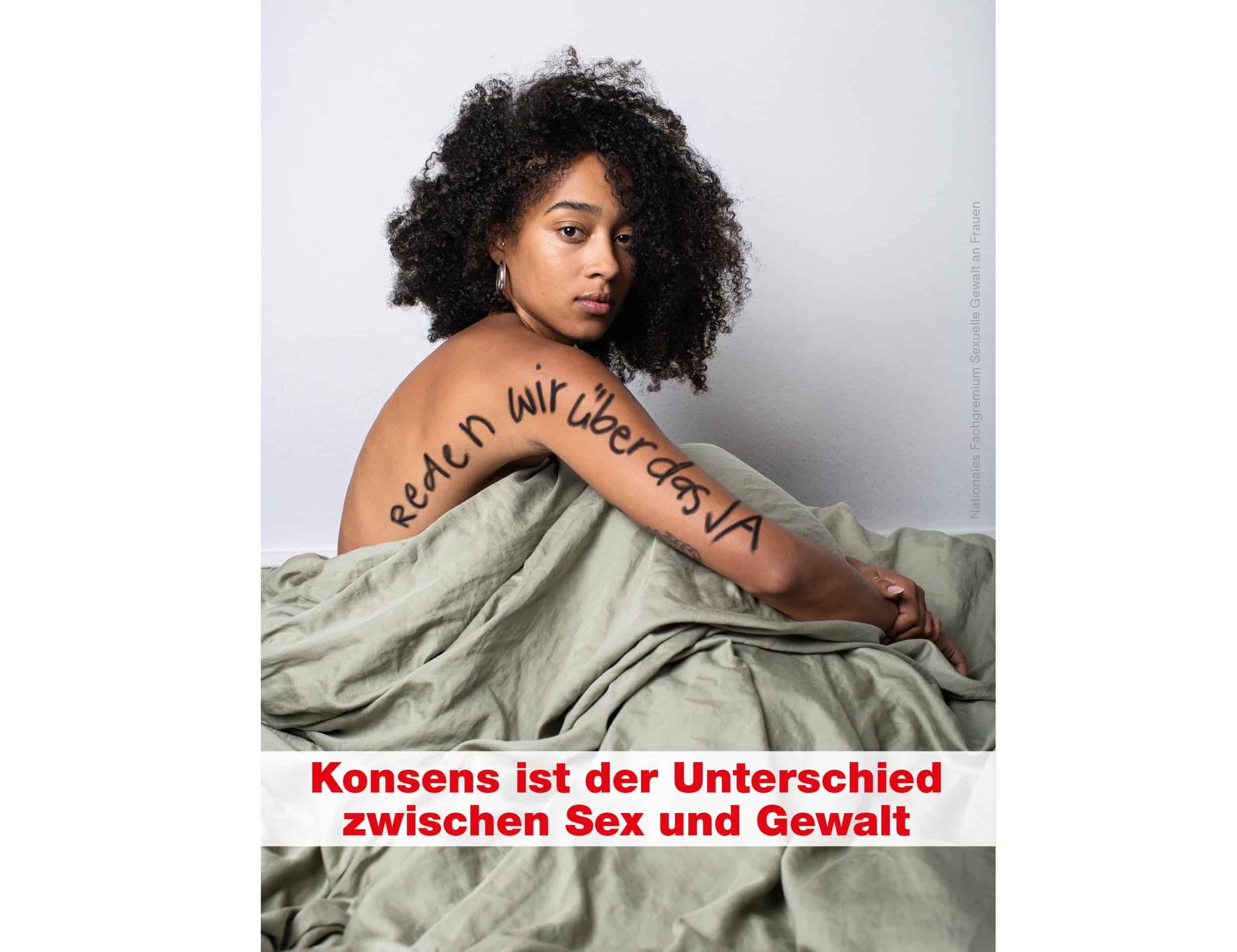

Das Gesetz muss widerspiegeln, was Recht und Unrecht ist. Damit das funktionieren kann, braucht es auch in der Schweiz das Konsensprinzip. Es kann nicht sein, dass ein Übergriff nur dann als Vergewaltigung gilt, wenn physische Gewalt oder Drohung im Spiel war.

Sie befürchten, dass die Einführung des Konsensprinzips in der laufenden Revision des Sexualstrafrechts womöglich scheitern könnte?

Auf mehrere Interpellationen erwiderte der Bundesrat, dass kein Handlungsbedarf bestehe. Es sei gemäss Bundesrat zwar wichtig, den Diskurs zu verfolgen und ernst zu nehmen; die geltende Gesetzgebung sei aber ausreichend. Zudem wurde der Vorwurf erhoben, der Vorschlag des Konsensprinzips sei zu spät eingebracht worden. Das stimmt nicht: Verbände und NGOs trugen diese Idee schon vor Jahren an die Politik heran.

Dennoch bringt die Revision womöglich auch längst hinfällige Fortschritte. Der starre Vergewaltigungsbegriff von vaginaler Penetration mit dem Penis wird mit grosser Wahrscheinlichkeit etwa ausgeweitet.

Grosse Änderungen sind dennoch nicht zu erwarten. Wird das Thema nicht prioritär genug behandelt?

Ich glaube eher, dass viel Halbwissen kursiert, was letztendlich dazu führt, dass der Handlungsbedarf falsch eingeschätzt wird. Ich vermisse eine seriöse, faktenbasierte, mythenfreie und öffentliche Diskussion zur Reform des Sexualstrafrechts. Es kursieren so viele Halbwahrheiten und falsche Vorstellungen. Immer wieder werden aus einzelnen Statistiken, etwa der Kriminalstatistik, Schlüsse gezogen, ohne andere Statistiken und das grosse Dunkelfeld zu beachten. Dies ist schlicht falsch

Wird die Istanbul-Konvention mit der heutigen Rechtslage von der Schweiz nicht hinreichend umgesetzt?

Ja, definitiv. Artikel 36 der Konvention besagt, dass alle Staaten, welche die Konvention ratifiziert haben, nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen unter Strafe stellen. Der Schweizer Staat behauptet, man erfülle diesen Artikel. Aber so, wie das momentane Sexualstrafrecht funktioniert, gilt die sexuelle Selbstbestimmung des Menschen nur dann als schützenswert, wenn sie quasi mit der Faust verteidigt wird.

Sie schreiben in der Medienmitteilung, der heutige Vergewaltigungstatbestand gehe von einem stereotypen Sexualdelikt aus, das in keiner Weise der Realität von sexuellen Übergriffen entspricht. Was ist damit gemeint?

Viele Menschen stellen sich einen sexuellen Übergriff in der Nacht im dunklen Park vor, wenn sie das Wort „Vergewaltigung” hören. Die Frau wird angefallen, schafft es trotz massiver Gegenwehr nicht, davonzukommen, trägt Verletzungsspuren davon, geht zuerst in die Notaufnahme und dann zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Solche Fälle sind von unserem Sexualstrafrecht zum grossen Glück relativ gut geschützt – doch sie stellen eine Minderheit dar.

Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit kennen über 70% der Opfer den Täter. Meist sind zwischenmenschliche Beziehungen im Spiel. Es gibt auch sehr viele Fälle, die einvernehmlich anfangen und dann in eine Vergewaltigung übergehen. In diesen Fällen nutzt der Täter das bestehende Vertrauensverhältnis aus, die Frau ist überfordert und weiss nicht, wie ihr geschieht. Diese Fälle sind juristisch meist chancenlos.

Wie erklären Sie sich diese hohe Zahl an Sexualdelikten in persönlichen Opfer-Täter-Beziehungen?

Ich bin keine Expertin für Forensik. Aber es ist sicher einfacher, mit einer bekannten Person sexuell übergriffig zu werden, als die fremde Frau im Park anzufallen. Wenn ein Vertrauensverhältnis besteht, ist Machtausübung viel einfacher, oftmals reicht psychischer Druck. Wir kennen zudem das Phänomen, dass sich die Täter solche Übergriffe auch moralisch relativ gut zurechtlegen können. Es ist dieser Mythos von „Sie sagte zwar Nein, meinte aber eigentlich Ja”.

Kritiker*innen sagen, das Konsensprinzip würde zu einer Flut falscher Beschuldigungen führen.

Es gibt Studien, die belegen, dass Frauen bei Falschbeschuldigungen, wenn überhaupt, dann eher von stereotypen Vergewaltigungen sprechen. Viel wichtiger noch: Es gibt im Sexualstrafrechtsbereich statistisch nicht mehr Falschbeschuldigungen als bei allen anderen Delikten. Und „Im Zweifel für den Angeklagten” gilt ja auch beim Konsensprinzip immer noch. Zu sagen, es würde zu einer Flut falscher Beschuldigungen führen, fusst im Endeffekt wiederum auf dem sexistischen Mythos der lügenden, rachsüchtigen Frau.

Braucht es in erster Linie nicht mehr Prävention statt neue juristische Mechanismen?

Natürlich braucht es Prävention, aber das eine kommt nicht ohne das andere aus. Wir lehren Jugendliche und Kinder, die sexuelle Integrität anderer zu akzeptieren. Gleichzeitig erfahren sie aber, dass grenzverletzendes Verhalten ohne Gewaltanwendung in der momentanen juristischen Praxis gar nicht oder nicht angemessen bestraft wird. Prävention braucht einen gesetzlichen Boden.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Das ist noch offen. Für uns ist aber klar, dass wir dranbleiben und unsere Stimmen auch weiterhin in die Politik und die Gesellschaft einfliessen lassen. Wir wollen eine öffentliche Debatte über die Revision. Es reicht nicht, wenn nur hinter verschlossenen Türen in der Rechtskommission diskutiert wird.

Wir würden uns ausserdem wahnsinnig wünschen, dass sich auch andere Gruppierungen öffentlich äussern. Es gibt noch viele Player in diesem Feld, die sich noch nicht geäussert haben, etwa Opferanwält*innen oder Staatsanwält*innen. Was die Debatte braucht, sind Fakten. Und Beharrlichkeit.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?