Vor dem Willy-Brandt-Haus heulen die Polizeisirenen. Der Sitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in Berlin leuchtet an diesem Wahlabend am 26. September in kitschig-rotem Neonlicht. Doch die Polizei fährt nicht etwa auf, weil drinnen nun die von der CDU im Wahlkampf herbeigeredete sozialistische Räterepublik ausgerufen wird. Sondern bloss, um den Verkehr zu regeln.

So schnell die Sirenen inmitten des Stadtteils Kreuzberg wieder verhallen, so deutlich wird an diesem Abend, dass die geladenen Gäst:innen ihre Biergläser am Pilsner-Stand vor dem Parteisitz auf den Wahlsieg eines Mannes erheben, der weder links ist noch einen Aufbruch in Deutschland herbeiführen wird.

Mit 25,7 Prozent wird die SPD an diesem Abend die Wahlen gewinnen. 1,6 Prozent vor der von Armin Laschet geführten CDU/CSU und 11 Prozent vor den Grünen mit Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Die liberale FDP kommt auf 11,5 Prozent. Die in Teilen rechtsextreme AfD schrumpft auf gute 10 Prozent. Die Nachfolgepartei der DDR-Staatspartei SED Die Linke erodiert: Sie landet bei 4,9 Prozent und schafft es nur dank drei Direktmandaten in den Bundestag.

Damit reicht es wegen sechs Sitzen im Bundestag knapp nicht für ein rot-grün-rotes Linksbündnis – das Schreckgespenst von Mitte-Rechts. Doch auch mit einer Mehrheit wäre es nicht dazu gekommen. Denn keine der drei Parteien wollte wirklich eine solche Koalition.

Doch wer trägt die Verantwortung dafür?

Allen voran die Partei Die Linke.

Wegen interner Streitigkeiten, einem orthodox-antiimperialistischen Parteiflügel sowie politischer Konzeptlosigkeit kann sie den politischen Diskurs und somit auch SPD und Grüne nicht nach links verschieben. Diese Rolle käme ihr als linkste der drei Parteien und einzige auf Opposition eingestimmte Partei zu.

Während Die Linke permanent mit sich selbst beschäftigt ist und nicht weiss, wie sie das „Links” in ihrem Parteinamen definieren soll, orientieren sich SPD und Grüne für weitere Jahre an der Mitte.

Der Wahlabend zeigt, dass beim Wort „Aufbruch” niemand mehr an linke Parteien denkt.

Wahlsieger mit Skandalgeschichte

Im Innern des Willy-Brandt-Hauses betritt Olaf Scholz die Bühne und spricht in bedachtem Ton zu den jubelnden Anhänger:innen:

„Sicher ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heisst.”

Dass der bisherige Finanzminister Scholz die SPD als „Wechsel” bezeichnet, ist eine grobe Farce. In zwölf von den letzten sechzehn Jahren hat sie gemeinsam mit Angela Merkels CDU mitregiert; sie vertritt den Status quo von ausbleibendem Klimaschutz, prekären Arbeitsbedingungen, Hartz IV und zu laschem Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus genauso wie die Konservativen.

Im Wahlkampf versuchte Scholz, sich als sozialdemokratisches Duplikat von Angela Merkel zu geben. Dies kam offenbar bei vielen Wähler:innen an, so dass Scholz die dauerkriselnde SPD in den letzten Wochen vor der Wahl aus dem Umfrageloch auf den ersten Platz hieven konnte. Laut einer Umfrage von Infratest dimap stimmten beinahe die Hälfte der 25,7 Prozent SPD-Wähler:innen nur wegen Scholz für die Partei.

Dass man mit Scholz Stabilität und ein „Weiter-so” assoziiert, liegt nicht nur daran, dass er Angela Merkel in seiner bescheidenen Art ähnelt, sondern auch daran, dass er politisch nicht weit von ihr entfernt ist.

Denn der über dem Eingang des Willy-Brandt-Hauses zu den Worten „Scholz geht das an” verschmitzt lächelnde Kanzlerkandidat ist durch und durch ein Sozialliberaler – zur Mitte hin ausgerichtet. Vor allem in der Sozialpolitik.

Als Generalsekretär der SPD während der Schröder-Kanzlerschaft unterstützte Scholz dessen Wirtschaftspolitik zum Abbau des Sozialstaates, in der ersten Grossen Koalition unter Angela Merkel war er als Arbeitsminister zentraler Ausarbeiter der Erhöhung des Rentenalters.

Die Kombination aus moderat sozialdemokratischer Politik und dem Image als Stabilitätsgarant haben Scholz’ zahlreiche Skandale in seiner Politkarriere in den Hintergrund rücken lassen.

2001 setzte Scholz als Innensenator von Hamburg durch, dass für die Aufspürung von mutmasslich verschluckten Drogen Brechmittel eingesetzt werden kann. Ein verdächtigter Mann kam bei einem solchen Einsatz ums Leben. Als Bürgermeister von Hamburg verantwortet er den katastrophalen und verheerenden Polizeieinsatz am G‑20-Gipfel 2017.

Neben Verfehlungen der Finanzaufsicht im Falle der falschen Bilanzen des Unternehmens Wirecard muss sich Scholz über die Bundestagswahl hinaus den Vorwürfen eines Untersuchungsausschusses zum Cum-Ex-Skandal stellen.

Scholz wird vorgeworfen, Einfluss zum Vorteil von privaten Unternehmen und Banken genommen zu haben. Er steht für die Politik des Abbaus von Sozialleistungen und für Law & Order. Dass er im Wahlkampf eine Anhebung des Mindestlohnes auf zwölf Euro forderte, war das höchste seiner linken Gefühle.

In Kombination damit, dass er eine rot-grün-rote Koalition nicht explizit ausgeschlossen hatte, witterte die CDU/CSU darin aber schon den Kommunismus.

Dass solche Argumente ziehen, zeigt, wie sehr die Diskurshoheit rechts der Mitte liegt. Dass die SPD Scholz zum Kanzlerkandidaten kürte, zeigt, wie sehr sich die SPD an diesem Diskurs orientiert.

Auch die Grünen tendieren zur Mitte

Reggaeton-Musik dringt aus den geöffneten Türen der „Wahlparty Bündnis 90 Die Grünen”, wie über der neonblau beleuchteten Columbia-Halle in Berlin-Tempelhof geschrieben steht. Lächelnde Gesichter vor allem junger Menschen gehen ein- und aus, von drinnen dringt grünes Licht hinaus zur dunklen Strasse.

Obwohl sie mehr erwartet hatten, können sich die Grünen über das stärkste Ergebnis ihrer Parteiengeschichte freuen. Nach dem Wahlergebnis (14,8 Prozent) ist klar: Eine neue Regierung wird höchstwahrscheinlich nicht ohne sie zustande kommen. Und dass die Grünen „unbedingt” regieren wollen – ob mit der SPD und der FDP in einem sogenannten „Ampelbündnis” oder mit der CDU und der FDP als „Jamaikakoalition” – ist sicher. Zu sehr drängen die beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck auf ihre für sich in Anspruch genommene Konsequenz in der drängenden Klimafrage, auf eine staatstragende Funktion als Partei, auf Pragmatismus und eine zweite Regierungsbeteiligung nach den Jahren 1998 bis 2005.

Dass sie ihre Kernziele wie die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und damit einhergehend einen früheren Ausstieg aus der Kohle als die bisherige schwarz-rote Bundesregierung plant (2038), einer Kindergrundsicherung oder einer Anhebung des Mindestlohnes am ehesten in einer Koalition mit der SPD und der Linken hätten umsetzen können, liegt auf der Hand, wenn man einen Blick in die jeweiligen Parteiprogramme wirft.

Doch wie auch die SPD sprach sich Annalena Baerbock im Wahlkampf – zwar nicht explizit, faktisch jedoch deutlich – gegen eine solche Koalition aus. Vor allem wegen der aussenpolitischen Haltung der Linken zur NATO (die sie gerne abschaffen will) und Einsätzen der Bundeswehr (von denen sie, wie die Grünen vor der Jahrtausendwende mehrheitlich auch, keine will).

Nun müssen die Grünen, egal ob mit SPD und FDP oder mit CDU und FDP, grosse Kompromisse eingehen – allen voran mit der FDP, mit der die Partei in Klima- und Steuerfragen Differenzen hat.

Wie schon bei der ersten grünen Regierungsbeteiligung zwischen 1998 und 2005, die die Partei unter anderem wegen der Aussenpolitik beinahe gespalten hätte, stehen den Grünen eine Verschiebung hin zur Mitte und interne Konflikte bevor. Obwohl die sich neu zusammensetzende Fraktion im Bundestag viele Richtungen nach links und in die Mitte beinhaltet, wird sich die Partei in vielen Fragen arrangieren und anders als in der Opposition eigene Grundwerte und Zielsetzungen über Bord werfen müssen.

Im Wahlkampf betonte Baerbock den Aufbruch, den ihre Partei bringen würde – hin zu Klimagerechtigkeit und sozialem Ausgleich. Ihre Forderung nach der Wahl zur Bildung einer „Klimaregierung” unter anderem mit der FDP, die beim Klima vollumfänglich auf marktwirtschaftliche Innovation anstatt auf staatliche Intervention setzt, ist der Versuch, das Label des „Aufbruchs” zu bewahren. Obwohl dabei von „links” nicht mehr viel übrigbleiben wird.

Das Problem der Linken ist ihr orthodoxer Antiimperialismus

Auch von der Linken ist nicht mehr viel übrig. Sie liegt am Boden. Bei 4,9 Prozent.

Vor dem Eingang zu ihrer Wahlparty im Festsaal Kreuzberg stehen zwei Parteimitglieder und umarmen sich lange. Traurig versuchen sie sich über das miserable Wahlergebnis ihrer Partei hinwegzutrösten.

Die in feierlich-rotes Licht gebadete Zehn-Uhr-Abend-Dunkelheit vor dem Festsaal und die Tanzmusik des Raves von nebenan passen so gar nicht zu dem, was die Partei an diesem Abend erlebt.

„Das ist ein schwerer Schlag für Die Linke”, sagt Parteivorsitzende Janine Wissler drinnen auf der Bühne. „Denn eines ist doch klar: Die Linke wird gebraucht in diesem Land.”

Dass Rot-Grün-Rot nicht zustande kommen wird, war schon vor der Wahl klar. Dass es rein rechnerisch dazu gar nicht erst reichen würde, weil Die Linke zusammenbricht, hingegen nicht.

Doch beide Tatsachen fassen die sich in den letzten vier Jahren akzentuierende Krise der Linkspartei zusammen und sind auf zwei ineinander verwobene Ursachen zurückzuführen: die innere Zerstrittenheit und das fehlende Profil der Partei.

Die Linke hat zwei Hauptlager: ein eher aus Ostdeutschland kommender progressiv-reformistischer Flügel, der gerne mitregieren möchte, wie dies Bodo Ramelow als Ministerpräsident im Land Thüringen tut. Auf der anderen Seite besteht ein eher in Westdeutschland verankerter orthodox-antiimperialistischer und Russland-freundlicher Block, der sich konsequent gegen jegliche Einsätze der Bundeswehr und UN-Friedensmissionen stellt, den Austritt aus der NATO fordert und sich zum Teil mit Staaten solidarisiert, die Menschenrechte mit Füssen treten.

Des Weiteren bestehen Untergruppen: Die Emanzipatorische Linke, die Antikapitalistische Linke, das Forum Demokratischer Sozialismus, die Kommunistische Plattform usw.

Kurz: Die Linke will um jeden Preis alles, was links der SPD steht, in einer Partei sammeln. Sie will einerseits Vertreterin der Interessen der Ostdeutschen sein, andererseits urbane Schichten ansprechen. Sie will junge, progressive Menschen ansprechen genauso wie Alt-Linke. Sie will modern sein, aber auch DDR-nostalgisch.

Das grösste Hindernis für eine Regierungsbeteiligung und für ein starkes Wahlergebnis der Linken ist der Einfluss der orthodoxen Antiimperialist:innen. Sie haben es geschafft, in der Partei die aussenpolitische Maxime zu etablieren, dass jeder militärische Ausseneinsatz Deutschlands abzulehnen sei – auch wenn es um die Evakuierung von afghanischen Ortskräften geht.

Die Linke hat es verpasst, diesen Block, der immer noch in einer Kalten-Krieg-Logik denkt und alles von westlichen Staaten Ausgehende a priori als bekämpfenswert einstuft, aus der Partei loszuwerden und stattdessen ein radikal-emanzipatorisches Programm auszuarbeiten, das der Logik der 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts entspricht.

Auch deshalb – und wahrscheinlich ist dies der zentralste Grund – ist es in Deutschland nicht zu einem linken Aufbruch auf Regierungsebene gekommen. Die Linke könnte mit einem klaren Profil und eingegrenzten Zielen das Zugpferd für gesellschaftliche und ökonomische Veränderung werden.

Doch im Moment liegt Die Linke nahe an der Bedeutungslosigkeit.

Trotzdem birgt dieser Abend einige gute Nachrichten für die Zukunft der Linken aus emanzipatorischer Perspektive. Erstens: Da die Grünen mit grosser Voraussicht in eine Regierung eintreten werden, in der sie grosse Kompromisse eingehen müssen, kann sich Die Linke in Zukunft als Vertreterin von deren urban-linker Wähler:innenschaft starkmachen. Vorausgesetzt, sie orientiert sich neu und distanziert sich von den antiimperialistischen Orthodoxen in ihrer Partei.

Zweitens: Einige Orthodoxe scheiden aus dem Bundestag aus. Unter anderem der Russia-Today-nahe Alexander Neu, der Ken-Jebsen-Unterstützer Dieter Dehm und die Maduro-Supporterin Heike Hänsel. Ein erster Schritt Richtung neue Linke.

Drittens: Mit der Zustimmung zum Bürgerbegehren Deutsche Wohnen & Co. enteignen zur Vergesellschaftung von ca. 243 000 der gut 1,5 Millionen Mietwohnungen in Berlin zeigt sich, dass radikal linke Ansätze in Deutschland Erfolg haben können. Obwohl noch nicht sicher ist, wie der Berliner Senat das Anliegen umsetzen wird, kann Die Linke als einzig klare Unterstützerin der Initiative daraus ableiten, dass sie diese Politik in Zusammenarbeit mit ausserparlamentarischen Gruppen weiterverfolgen sollte.

Auch die Parteimitglieder vor dem Festsaal Kreuzberg sehen das so. Als die erste Hochrechnung zu Deutsche Wohnen & Co. bekannt wird, kommt kurz Jubel auf. „Krass, da haben wir doch noch was zum anstossen”, meint einer von ihnen vor dem rot beleuchteten Eingang. „Ich wollte eigentlich rüber tanzen gehen, aber jetzt gehe ich doch wieder rein.”

Wahrscheinlich dauert es noch, bis Die Linke das Ausmass dieses Wahlergebnisses begreifen wird.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.

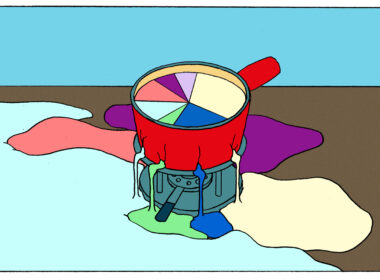

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?