Bescheidene fünfzehn Artikel umfasst das Klimaschutzgesetz, das am 18. Juni vors Volk kommt. Als Vergleich: Das CO2-Gesetz, dessen Revision die Schweizer Stimmbürger*innen im Juni 2021 an der Urne abgelehnt haben, umfasste 87 Artikel.

Der Grund: Während das CO2-Gesetz voll ist mit komplexen Mechanismen und Instrumenten zur Bekämpfung der Treibhausgasemissionen, geht es im Klimaschutzgesetz vor allem darum festzulegen, welche Ziele sich die Schweiz im Kampf gegen die Klimakrise steckt. Mit welchen Massnahmen diese erreicht werden sollen, schreibt es dagegen nicht wirklich vor.

Doch die Klimaziele, die sich die Schweiz mit diesem neuen Gesetz stecken würde, sind maximal die Minimalvariante dessen, wozu wir uns im Pariser Klimaabkommens verpflichtet haben. Dies aus drei Gründen.

Das Klimaschutzgesetz erfasst nicht alle Schweizer Emissionen

Erstens: Zwölf Tonnen Klimagase. Das ist die durchschnittliche Menge, die ein in der Schweiz wohnhafter Mensch pro Jahr mit seinem Konsum verursacht. Vom Pariser Klimaabkommen erfasst und dementsprechend in der Reduktionsverantwortung der Schweiz liegen jedoch nur fünf Tonnen pro Person und Jahr.

Denn das international gültige Pariser Klimaabkommen basiert auf dem sogenannten Territorialprinzip, das auch Produktionsprinzip genannt wird. Sprich: Ein Land ist für all diejenigen Emissionen zuständig, die auf seinem Territorium ausgestossen werden.

Da wir aber auch noch einen Haufen an Zeugs importieren, für dessen Herstellung Emissionen ausserhalb der Landesgrenze verursacht werden, generiert jede in der Schweiz wohnhafte Person mit ihrem Konsum im Schnitt zwölf Tonnen Emissionen, aber nur fünf auf hiesigem Boden.

Kaum ein anderes Land profitiert mehr davon, dass das Pariser Klimaabkommen die Treibhausgastonnen und damit die Reduktionsverantwortungen der 195 Vertragsländer nicht über das Konsumations‑, sondern anhand des Produktionsprinzips berechnet.

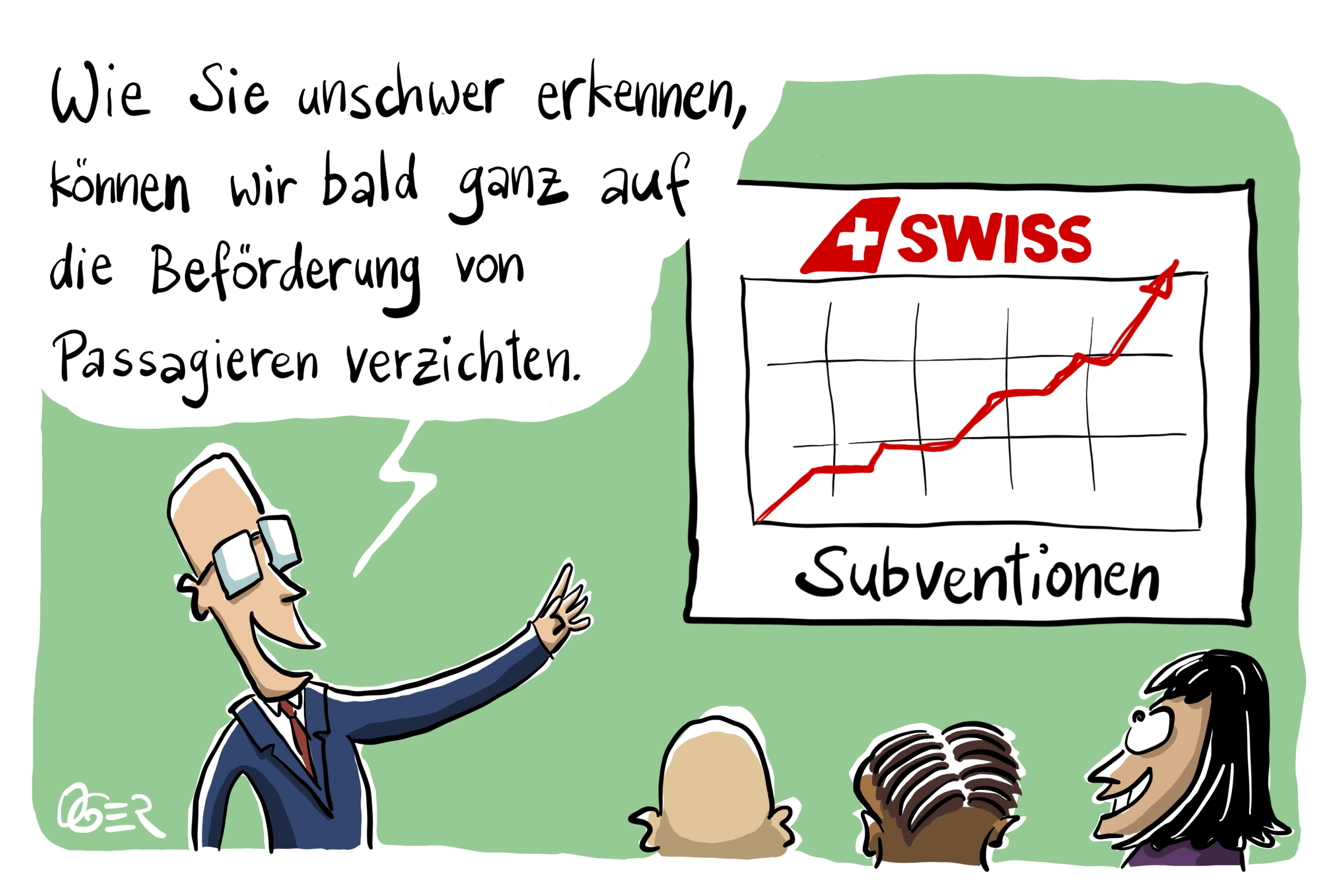

Daran würde auch das Klimaschutzgesetz nicht viel ändern. Aber immerhin müssten wir laut Klimaschutzgesetz in Zukunft wenigstens für einen anderen Teil unserer Emissionen, die über das Pariser Abkommen bis anhin unverteilt blieben, Verantwortung übernehmen: die Flugemissionen.

Die Vertragsparteien des Pariser Klimaabkommens haben es nämlich bis heute nicht geschafft, sich auf einen Verteilschlüssel zu einigen, mit dem die internationalen Emissionen aus dem Flugverkehr den verschiedenen Vertragsstaaten zugeordnet werden könnten. Der Grund: Wenn ein Mensch wohnhaft in Portugal von Paris über Deutschland nach Warschau fliegt – welchem Land sollen dann diese Emissionen angerechnet werden? Das Klimaschutzgesetz würde neu festlegen, dass sich die Schweiz immerhin für die Emissionen von Flugreisen verantwortlich zeigen muss, die auf Schweizer Boden starten.

Das Klimaschutzgesetz will verbindliche Verminderungsziele für Treibhausgasemissionen definieren. Dafür setzt es nicht nur das Endziel Netto-Null bis 2050 fest, sondern benennt – getrennt nach den Sektoren Gebäude, Verkehr und Industrie – auch Zwischenziele für 2040. Anders als das Pariser Klimaabkommen schliesst das Klimaschutzgesetz auch Emissionen mit ein, die durch den Flugverkehr verursacht werden. Zu den Instrumenten, mit welchen diese Ziele erreicht werden sollen, macht das Klimaschutzgesetz keine Angaben.

Auffallend ist, dass der Industriesektor seine Emissionen laut Klimaschutzgesetz bis ins Jahr 2050 um lediglich 90 Prozent reduzieren müsste. Die restlichen 10 Prozent Industrieemissionen gelten als unvermeidlich und sollen mit sogenannten Negativemissionstechnologien (NETs) wieder aus der Luft entfernt werden. Bei den NETs handelt es sich um verschiedene Methoden, mit denen CO2 aus der Luft gefiltert und abgelagert werden kann. Bei all diesen Methoden bestehen jedoch bisweilen grosse Wissenslücken und Unsicherheiten bezüglich ihrer Umsetzbarkeit.

Das Klimaschutzgesetz würde deshalb festschreiben, dass die Anwendung solcher Technologien auf die Beseitigung der unvermeidbaren Emissionen begrenzt bleiben muss und dass die Anwendung von NETSs die Treibhausgasreduktionen nicht beeinträchtigen werden dürfen. Nur für die unvermeidbaren Restemissionen – zum Beispiel aus den Kehrichtverbrennungsanlagen, aus der Landwirtschaft oder aus der Betonherstellung – dürften NETs zukünftig zum Einsatz kommen. Zudem regelt das Klimaschutzgesetz, dass das CO2, das der Luft mit NETs dereinst entzogen werden soll, sowohl in der Schweiz als auch ausserhalb der Staatsgrenzen endgelagert werden dürfte.

Auch für Firmen und Verwaltungen legt das Klimaschutzgesetz Reduktionspflichten fest. Die Bundesverwaltung etwa muss Netto-Null bereits 2040 erreichen. Und dies nicht nur für die von ihr direkt verursachten Emissionen, sondern auch für die Emissionen, die sie im Ausland verursacht, zum Beispiel durch den Import von Baumwolle zur Herstellung von Militäruniformen. Auch für kantonale Verwaltungen und bundesnahe Betriebe wie die Post oder die SBB gilt das Ziel Netto-Null bis 2040. Ob hier jedoch neben den direkt verursachten auch die importierten Emissionen gemeint sind, lässt das Gesetz offen.

Zudem verpflichtet das Klimaschutzgesetz Bund und Kantone dazu, Massnahmen zum Schutz gegen die negativen Auswirkungen des sich ändernden Klimas zu ergreifen und Gelder für Klimainvestitionen bereitzustellen. Diese Gelder braucht es unter anderem für den Ersatz von fossilen und elektrischen Heizsystemen (200 Millionen pro Jahr über zehn Jahre) und für die Entwicklung von neuen Technologien (200 Millionen über sechs Jahre). Ersteres dürfte jedoch bereits heute über das durch die CO2-Abgabe finanzierte Gebäudeprogramm gedeckt sein.

Anders als das CO2-Gesetz würde das Klimaschutzgesetz erstmals auch die Grundlagen dafür schaffen, dass der Finanzplatz in die Pflicht genommen werden kann. Artikel neun des neuen Gesetzes beauftragt den Bund dafür zu sorgen, dass der Schweizer Finanzplatz einen effektiven Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leistet.

Mit Projekten im Ausland noch mehr auslagern

Zweitens: Die Schweiz mit ihren sieben Tonnen Auslandsemissionen hätte durchaus gute Gründe, auch ausserhalb ihrer Landesgrenzen im Klimaschutz aktiv zu werden. Und das tut sie auch: Als weltweit erstes Land hatte die Schweiz mit Peru ein sogenanntes Abkommen für den Klimaschutz unterzeichnet. Mittlerweile sind weitere solche Verträge hinzugekommen – mit Ghana, Vanuatu, Senegal, Georgien, Dominica, Thailand, der Ukraine und Marokko.

Wer nun aber denkt, mit diesen Verträgen will die Schweiz Peru und Co. dabei helfen, die von uns im Ausland verursachten Emissionen zu bekämpfen, liegt weit daneben. Denn die Schweiz will sich die im Ausland finanzierten Projekte an die Tilgung der inländischen CO2-Tonnen anrechnen lassen. Anders ausgedrückt: Die Schweiz bezahlt ärmere Länder dafür, dass sie in ihrem Namen Emissionen reduzieren. Genauso titelte jüngst gar die New York Times.

Besonders brisant an dem Ganzen ist, dass diese Auslandskompensationen nach jahrelangen Diskussionen erstaunlich leise an der Stimmbevölkerung vorbei eingeführt wurden. Und zwar vom Schweizer Parlament mit der Beschliessung des CO2-Übergangsgesetzes nach dem „Nein” zur Revision des CO2-Gesetzes. Dies, obwohl mit dem Volks-Nein im Juni 2021 eigentlich auch die Einführung solcher Auslandskompensationen abgelehnt wurde.

Am 18. Juni kommt das Klimaschutzgesetz an die Urne. Was da genau drinsteht, wieso es höchstens das Minimum dessen sein kann, was die Schweiz im Kampf gegen die Klimakrise leisten muss und wieso es trotzdem ein erster kleiner Schritt aus dem globalen Klimadilemma ist, erfährt ihr in dieser zweiteiligen Serie.

Teil 1: Klimaschutzgesetz: Wir sind alle gefangen in einem globalen Dilemma

Teil 2: Das neue Schweizer Klimaschutzgesetz: Maximal das Minimum

Es ist unklar, ob das Klimaschutzgesetz diesem verantwortungslosen Umgang mit der eigenen Klimaverschmutzung ein Ende setzen würde. Artikel vier verlangt zwar, dass die Emissionsverminderungen wenn möglich in der Schweiz erreicht werden müssen, gleichzeitig legt derselbe Artikel aber auch fest, dass die Verminderungsziele „wirtschaftlich tragbar” sein sollen.

Ob wir unter dem Klimaschutzgesetz weiterhin unsere Verminderungsanstrengungen nach Peru verlagern können oder nicht, wird also wohl davon abhängig sein, was als „wirtschaftlich tragbar” bewertet wird und was nicht. Fakt ist: In Peru ist die Verminderungstonne momentan noch deutlich günstiger als in der Schweiz. Fakt ist aber auch, dass die Kritik an solchen offsettings immer lauter wird. Nur schon weil eine fehlerfreie Kalkulation der vermeintlich eingesparten Emissionstonnen alles andere als einfach ist.

Pariser Abkommen eigentlich nicht erfüllt

Einen zentralen Grundsatz des Pariser Klimaabkommens erfüllt das Klimaschutzgesetz letztendlich schlichtweg nicht: das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung. „Dieses Abkommen wird so umgesetzt, dass es Gerechtigkeit und den Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten widerspiegelt”, ist dazu im Artikel zwei des Pariser Abkommens zu lesen.

Sprich: Zwar müssen die Schweiz, Togo, Frankreich, Brasilien, China, die USA und alle anderen Länder die Klimakrise gemeinsam angehen – aber: Nicht alle Länder tragen dabei dieselbe Verantwortung. Je reicher ein Land ist und je mehr die Einwohner*innen und Firmen eines Landes in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, dass wir heute mitten in der Klimakrise stecken, desto mehr Verantwortung trägt dieses Land, wenn es darum geht, der schädlichen Entwicklung ein Ende zu setzen.

Dass die Schweiz reich ist, dürfte unumstritten sein. Und dass sie mit ihren zwölf Tonnen pro Person und einem Bankenplatz, der nochmals für ein Vielfaches dieser Emissionen verantwortlich ist, zu den Ländern zählt, die überdurchschnittlich viel zur heutigen Klimakrise beigetragen haben, eigentlich auch.

Was das Klimaschutzgesetz nun aber auf nationaler Ebene verbindlich festlegen will, entspricht nur gerade dem, was sowieso alle Länder erreichen müssen: Netto-Null bis 2050. Würde die Schweiz das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung ernst nehmen, müsste sie darum bemüht sein, einiges früher bei Netto-Null zu landen. Das Klimaschutzgesetz ist deshalb maximal das Minimum dessen, was wir unseren internationalen Vertragspartner*innen in Paris versprochen haben.

Dennoch ist es ein wichtiger Anfang, um im Kampf gegen den Klimakollaps Vertrauen und Planungssicherheit aufzubauen. Im Kleinen und im Grossen. Denn eine klare Klimagesetzgebung sorgt nicht nur dafür, dass sich Person und Konzerne, die auf klimaverträglich umstellen, darauf verlassen können, dass es ihnen die anderen gleichtun werden. Sie signalisiert der internationalen Staatengemeinschaft auch, dass wir es ernst meinen mit dem, was wir 2015 in Paris unterschrieben haben. Zumindest ein bisschen.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?