Die Szene im Video von Quickmail, mit dem Arbeitskräfte angeworben werden sollen, wirkt idyllisch. Die Sonne scheint und ein blonder Mann mittleren Alters spielt auf dem Rasen mit seiner Tochter, während er den Zuschauer*innen von seiner Arbeit als Zusteller erzählt.

Man sieht, wie der Mann eine Lieferung zusammengeschnürter Kataloge vor dem Haus in Empfang nimmt, wie er die Sendung auf einem Tisch im Garten in Ruhe sortiert. Man sieht ihn, wie er in kurzen Hosen mit einer Sackkarre zu Fuss durchs Quartier geht und Kataloge in Briefkästen wirft und wie er, über das ganze Gesicht strahlend, einer Frau eine Sendung persönlich überreicht. Er sei ein Familienmensch, sagt der Mann und an einer anderen Stelle: „Ich arbeite gerne bei Quickmail.” In Eile oder gestresst wirkt der Zusteller zu keinem Zeitpunkt. Auch wenn die Arbeitsschritte in etwa der Realität entsprechen: Idyllisch ist an diesem Nebenjob in Wahrheit nichts.

Die 2009 gegründete Quickmail AG mit Sitz in St. Gallen ist die erste und einzige private Briefdienstleisterin in der Schweiz und stellt sowohl adressierte als auch unadressierte Sendungen wie Mailings und Werbekataloge zu. Unternehmen wie die Presto AG, die Zeitungen ausliefert, und die Post-Tochter Direct Mail Company, die auf unadressierte Sendungen spezialisiert ist, haben ähnliche Geschäfts- und Arbeitsmodelle.

Laut eigenen Angaben erreicht Quickmail aktuell 85 Prozent aller Schweizer Haushalte und beschäftigt rund 3’300 Angestellte, die meisten davon in Teilzeit. Ein Job als Zusteller*in sei der perfekte Nebenerwerb für Hausfrauen und ‑männer, Pensionierte oder Leute, die bereits einen Teilzeitjob haben, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Die Arbeitsbedingungen klingen gut: Man könne seine Arbeitszeit flexibel einteilen, sei draussen an der frischen Luft und bleibe in Bewegung, wenn man die Arbeit mit dem Velo oder zu Fuss direkt von seinem Zuhause aus beginne.

Monika Wernli gefielen die Versprechen von Quickmail, als sie im Dezember 2019 auf der Suche nach einem Nebenjob war. Sie wollte ein regelmässiges Einkommen haben, das ihr neben der Tätigkeit als freie Journalistin etwas finanzielle Stabilität geben würde. Die von Quickmail versprochenen 21.67 Franken pro Stunde inklusive Ferienzuschlag entsprachen ihren Vorstellungen. Doch schon nach dem ersten Monat folgte das böse Erwachen.

Ein Stundenlohn, den niemand durchschaut

„Die Arbeit an sich war eigentlich ganz in Ordnung”, erzählt Monika Wernli über ihre Zeit bei Quickmail. Insbesondere die freie Zeiteinteilung für die Zustellung der Sendungen, die zuvor in grossen Paketen zu ihr nach Hause geliefert wurden und die sie irgendwann am Donnerstag oder Freitag mit ihrem Fahrrad mit Anhänger austragen sollte, sei ihr entgegengekommen. Als sie dann jedoch bei der ersten Gehaltsabrechnung die ausbezahlten Stunden der Zeit gegenüberstellte, die sie für sich aufgeschrieben hatte, war sie ernüchtert. „Im ersten Monat kam ich für die Arbeit, die ich geleistet hatte, auf durchschnittlich 12 Franken Lohn pro Stunde.”

Aus der Abrechnung ging hervor, dass für die Arbeit eine bestimmte Zeitdauer vorgesehen war, in der sie erledigt werden sollte – und dass es diese Arbeitszeit war, die bezahlt wurde und nicht die tatsächlich von Wernli geleisteten Stunden. Diese Daten wären dem Unternehmen aber zur Verfügung gestanden, da Wernli während ihrer Touren einen GPS-Logger bei sich tragen musste. Mit dieser Massnahme will das Unternehmen sicherstellen, dass die Zusteller*innen die Sendungen vollständig und pünktlich ausliefern.

Nach einigen Wochen, als sie mit der Tour vertraut war und im Vorsortieren der Sendungen mehr Übung hatte, sei sie schneller geworden, erzählt die Aargauerin. „Aber egal, wie fest ich mich anstrengte, auf mehr als 18 Franken pro Stunden kam ich einfach nie.” Ein Blick in ihren Arbeitsvertrag, den sie das Lamm gemeinsam mit anderen Dokumenten wie Lohnabrechnungen und E‑Mailkorrespondenz zur Verfügung stellte, sollte helfen zu verstehen, wie es dazu kam.

Sobald für einen bestimmten Arbeitsschritt mehr Zeit benötigt wird, sinkt der Lohn auf die real geleistete Zeit automatisch.

Laut Monika Wernlis Vertrag setzt sich der Lohn für Auslieferer*innen bei Quickmail aus folgenden Komponenten zusammen: einem Betrag für eine festgelegte Wegzeit, der mit der Anzahl Touren multipliziert wird; einem Betrag pro Sendung, der mit einer bestimmten Anzahl Sekunden, die für eine Sendung berechnet werden, multipliziert wird; einem Zuschlag auf das Durchschnittsgewicht der Sendungen sowie einer Vergütung für die Sortierung der Sendungen, die mit einer Sekundenvergütung pro Sendung multipliziert wird, die je nach Art und Weise der Lieferung 6 bis 12 Sekunden beträgt.

Wer hier nur Bahnhof versteht, ist damit nicht allein. Urs Zbinden, Zentralsekretär Logistik bei der Gewerkschaft syndicom, den Wernli nach einiger Zeit einschaltete, resümiert: „Unglaublich kompliziert.”

Das Unternehmen gibt auf Anfrage von das Lamm zu, dass das Lohnmodell kompliziert sei, begründet das aber damit, dass es in jeder Konstellation „gerechter für die Zusteller [sic!] und vorteilhafter für Quickmail als Zustellorganisation” sei. Die Ansätze seien „branchenüblich”.

Auch wenn die Berechnung der einzelnen Schritte undurchsichtig bleibt, liegt eine Tatsache auf der Hand: Sobald für einen bestimmten Arbeitsschritt mehr Zeit als von Quickmail vorgesehen benötigt wird, sinkt der Lohn automatisch von rund 21 Franken auf die real geleistete Zeit. „Das ist zutreffend”, bestätigt Quickmail schriftlich.

Legales Lohndumping

Ein solches Lohnmodell sei grundsätzlich legal, sagt Zbinden, der Wernlis Vertrag gemeinsam mit der Rechtsabteilung der Gewerkschaft studiert hat. „Die Berechnung enthält Aspekte des Zeitakkords.” Dies ist eine besondere Form des Akkordlohns, bei der anstelle der Zeit, die jemand mit Arbeiten verbracht hat, die Leistung bezahlt wird. Beim Zeitakkord wird die Leistung innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit entlöhnt. Grundlage dafür ist Artikel 319 des Obligationenrechts.

Doch auch wenn die Berechnung des Lohns rechtens ist, sagt Zbinden: „Die zeitliche Vorgabe muss sich an der Realität orientieren, sonst verstösst der Arbeitgeber gegen Treu und Glauben.” Dass Quickmail nach Treu und Glauben handelt, also ehrlich und vertrauenswürdig, daran zweifeln sowohl Wernli als auch Zbinden.

Ein Blick auf die Plattform Kununu, auf der Angestellte und Ehemalige ihre Arbeitgeber*innen bewerten können, zeigt: Die Probleme mit Quickmail sind verbreitet. Abgesehen von einigen sehr guten Bewertungen finden sich viele zwischen einem (das Minimum) bis zwei von insgesamt fünf Sternen. Insbesondere unter der Rubrik Gehalt und Sozialleistungen ist der Tenor eindeutig: „Ist kein Lohn für die Schweiz”, „Weigern sich in Basel den gesetzlichen Mindestlohn von 21.- in der Stunde zu bezahlen”, „totale Ausbeutung”, „Firma gibt die Stunden vor, die niemals machbar sind. Für den Rest wird man nicht bezahlt”.

Monika Wernlis Situation ist also kein Einzelfall, das sagt auch Urs Zbinden. Er steht abgesehen von Wernli auch mit anderen Angestellten von Quickmail in Kontakt: „Viele schaffen die Arbeit nicht in der vorgegebenen Zeit”, sagt der Gewerkschafter. Vor allem beim Sortieren sei die Diskrepanz gross.

Zbinden und Wernli haben gemeinsam eine nicht-repräsentative Umfrage unter Quickmail-Mitarbeiter*innen durchgeführt. Nicht-repräsentativ, weil sie nicht ausreichend viele der etwa 3’000 Zusteller*innen kontaktieren konnten. Diese zu erreichen ist schwierig, da alle von zu Hause aus arbeiten und im Gegensatz zu anderen Zustelldiensten nur wenige gewerkschaftlich organisiert sind. Wernli und Zbinden haben darum unter anderem Mitglieder einer Quickmail-Facebook-Gruppe angeschrieben und Leute, die sie kannten, telefonisch kontaktiert. Insgesamt erreichten die beiden so 55 Mitarbeitende. Die Umfrageergebnisse, die auch das Lamm zur Verfügung stehen, zeigen: 66 Prozent der Befragten geben an, die Sortierung der Sendungen nicht in der vorgegebenen Zeit zu schaffen.

Die Möglichkeit, dass es mit der Berechnungsgrundlage vielleicht ein Problem geben könnte, wird im Vertrag bereits in Betracht gezogen. Unter Artikel 4 steht: „Muss der Angestellte tatsächlich mehr Arbeitszeit einsetzen, als gemäss Artikel 3 entlöhnt wird, so kann er eine Überprüfung der in Artikel 3 festgelegten Ansätze verlangen.” In der Praxis käme das höchst selten vor, erklärt Quickmail auf Anfrage. So hätten etwa im vergangenen Jahr 14 Überprüfungen in Bezug auf alle Prozessschritte stattgefunden.

Offensichtlich ohne Effekt auf die Ansätze beim Sortieren: Das Unternehmen hält fest, die Sortiervergütung sei zuletzt 2012 angepasst worden.

Wer zahlt bei Unwettern und Baustellen?

Eine Möglichkeit zur Überprüfung sei zwar vertraglich festgehalten, was das aber genau bedeute und wie diese umgesetzt werde, sei eine andere Frage, sagt Urs Zbinden. „Ich weiss aufgrund der Gespräche, die ich mit Zusteller*innen geführt habe, dass bei Beschwerden meistens der*die Bezirksleiter*in sagt: ‚Ich zeige dir mal, wie ich das mache’.” So war es auch im Fall von Monika Wernli, welche die Diskrepanz der Stunden ihrer Vorgesetzten meldete. Als Antwort meinte diese, sie könne Wernli zeigen, wie es schneller ginge.

Wernli verzichtete auf das Angebot. „Das Sortieren ist ja nicht gerade rocket science. Ich hatte schon verstanden, wie es funktioniert.“ Abgesehen von den Hürden, die es zu überwinden gilt, fragt sie sich auch, ob Angestellte sich überhaupt getrauen, ihr Recht auf eine Überprüfung einzufordern. Zbinden meint dazu: „Gerade bei den privaten Zustelldienstleistern wie Quickmail arbeiten viele Menschen, die es schwer haben, im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.” Deswegen trauen sich viele nicht, sich gegen tiefe Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen zur Wehr zu setzen.

Auch für die Lagerung des Materials in ihrem Zuhause erhalten die Quickmail-Angestellten keine Entschädigung.

Die zu knapp berechnete Sortierzeit ist nur einer von vielen Missständen, über die sich Wernli und andere Quickmail-Angestellte beschweren. Auch wenn Quickmail auf seiner Website schreibt, man könne direkt von zu Hause aus mit der Arbeit beginnen, wird der Weg vom Wohnort der Zusteller*innen bis zur ersten Adresse oft nicht entlöhnt. „Im März 2023 haben wir 36 % unserer Zusteller*innen für den Weg von ihrem Wohnort zum Zustellgebiet eine Spesenvergütung bezahlt“, wendet Quickmail ein. Was mit den verbleibenden 64 Prozent der Zusteller*innen ist, bleibt unklar.

Auch einen Teil des Verpackungsmaterials der oft über 100 Kilogramm schweren Sendungen, welche die Zusteller*innen in die eigene Wohnung oder den Keller schleppen, müssen die Mitarbeitenden auf eigene Kosten entsorgen. Überdies erhalten sie für die Lagerung des Materials in ihrem Zuhause keine Vergütung. Für Letzteres müssten die Quickmail-Angestellten nach Einschätzung des Rechtsdienstes der Gewerkschaft syndicom eigentlich entschädigt werden.

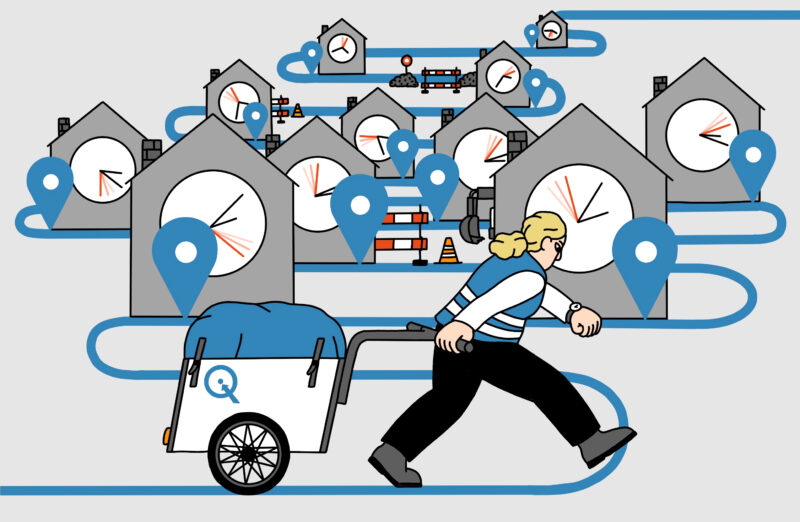

Hinzu kommt: Befindet sich irgendwo auf der Zustelltour eine Baustelle und die Zusteller*innen fahren deswegen Umwege, existiert dafür kein Meldeformular, wie sie andere Zustelldienste haben. „Unsere Zusteller*innen können das formlos melden, also telefonisch oder per E‑Mail”, schreibt Quickmail auf Nachfrage. Monika Wernli kontert: „Nachdem ich verschiedene Dinge ‚formlos‘ gemeldet hatte und all meine Anliegen abgeblockt wurden, habe ich irgendwann gar nichts mehr gemeldet.”

Von den Behörden enttäuscht

Zuständig für die Überwachung der Arbeitsbedingungen auf dem Postmarkt ist die Eidgenössischen Postkommission (PostCom). An diese wendete sich Wernli erstmals 2020. Sie hoffte damals, die Behörden würden sie dabei unterstützen, gegen das aus ihrer Sicht ausbeuterische Geschäftsmodell vorzugehen. Doch sie wird enttäuscht.

Von der PostCom, bei der sie sich nach ihrer Kündigung 2022 erneut meldete, erhielt Wernli lediglich die Auskunft, diese prüfe aufgrund ihrer Informationen aufsichtsrechtliche Schritte. Sie werde aber keine weiteren Informationen dazu erhalten, da sie in einem Aufsichtsverfahren gegen eine Anbieterin von Postdiensten keine Parteistellung hätte. Wernli zweifelte daran, dass ihre Beschwerde ernst genommen wurde.

Das Lamm hat mithilfe des Öffentlichkeitsgesetzes bei der PostCom Einsicht in die Akten allfälliger Aufsichtsverfahren gegen Quickmail der letzten drei Jahre beantragt. Aus den erhaltenen Unterlagen geht hervor, dass die PostCom 2020 und 2021 die Einhaltung der branchenüblichen Arbeitsbedingungen durch Quickmail überprüfte. Die „vertieften Kontrollen” erfolgten anhand der Dokumente und Angaben, die von Quickmail zur Verfügung gestellt wurden.

In einem Schreiben von 2020 führt das Unternehmen aus, alle Mitarbeitenden hätten Löhne von 19.60 bis 23.10 Franken zuzüglich Ferienanteil verdient und schliesst in Bezug auf die Berechnung: „Die Ansätze sind bei einem durchschnittlichen Tempo gut zu erreichen und entsprechen dabei den effektiv geleisteten Arbeitszeiten.” Die Angaben und von Quickmail zur Verfügung gestellte Dokumente reichten der PostCom aus, um zum Schluss zu kommen: „Damit ist der Nachweis der Einhaltung der branchenüblichen Arbeitsbedingungen erbracht […].”

Ein Aufsichtsverfahren gegen die Quickmail AG hat die PostCom nicht eröffnet. Zu allfälligen laufenden Verfahren nimmt die Behörde keine Stellung.

Wollen Quickmail-Mitarbeitende rechtlich gegen ihre Arbeitgeberin vorgehen, bleibt ihnen aktuell bloss der Gang ans Zivilgericht. Und das kostet Geld, das Einzelpersonen, die für 21 Franken pro Stunde und weniger arbeiten, wohl selten zur Verfügung steht. Die Bedingungen verbessern könnte ein neuer Gesamtarbeitsvertrag Logistik, der auch für private Zustelldienste gelten soll – über diesen verhandeln derzeit die Sozialpartner*innen.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?