Immerhin in einem Punkt waren sich alle einig: Die Überarbeitung des CO2-Gesetzes soll noch in der laufenden Session abgeschlossen werden. Das Gesetz, das die Emissionsreduktion von 2025 bis 2030 regeln soll, wurde mehrere Male von Rat zu Rat hin und zurückgereicht. Womöglich werden die letzten Differenzen noch in dieser Woche bereinigt.

Umstritten waren beispielsweise die Finanzierung von Ladestationen für E‑Autos, die Verkehrsabgaben für elektrisch betriebene Lastwagen oder der Anteil, zu dem die Schweiz ihre Emissionsversprechen mit Projekten im Ausland umsetzen soll. Zu den folgenden fünf Aspekten wurde jedoch herzlich wenig debattiert.

1) Auslandsprojekte: Was die Schweiz macht, ist in der EU verboten

Wie stark soll die Schweiz auf Reduktionen im Ausland setzen? Sollen es 33, 30 oder 25 Prozent sein? Über die genaue Höhe des Prozentsatzes war man sich alles andere als einig im Parlament. Dass die Schweiz aber zumindest einen gewissen Teil der Reduktionsversprechen, die man im Rahmen des Pariser Klimaabkommens gemacht hat, ins Ausland verschieben wird, war absehbar. Dabei geht die Schweiz eindeutig einen Sonderweg: Den Mitgliedstaaten der EU ist es beispielsweise nicht erlaubt, ihre Reduktionspflicht ins Ausland auszulagern.

Wir finanzieren billige Klimaschutzmassnahmen in armen Ländern und können dafür getrost weiter in unseren SUVs rumfahren.

In der Schweiz haben wir hingegen für solche Auslandsprojekte bereits heute mit einer Vielzahl von Ländern sogenannte bilaterale Klimavereinbarungen abgeschlossen, und zwar mit Peru, Ghana, Senegal, Georgien, Vanuatu, Dominica, Thailand, der Ukraine, Marokko, Malawi, Uruguay, Chile und Tunesien. Die Verträge mit Chile und Tunesien kamen jüngst an der 28. Weltklimakonferenz in Dubai im Dezember 2023 dazu. Der Sinn dieser Verträge: Wir finanzieren billige Klimaschutzmassnahmen in armen Ländern und können dafür getrost weiter in unseren SUVs rumfahren.

Tatsächlich umgesetzt werden diese Auslandsprojekte erst seit Kurzem. Im CO2-Gesetz, dass wir noch vor der Abstimmung im Juni 2021 hatten, war die Auslagerung von Reduktionspflicht nämlich noch nicht erlaubt. Man wollte sie im Rahmen des neuen CO2-Gesetzes einführen. Dieses wurde dann aber bekanntlich vom Stimmvolk verworfen. Im CO2-Übergangsgesetz, das vom Parlament nach dem Nein zum revidierten CO2-Gesetz im Schnelldurchlauf gezimmert wurde, tauchten die Auslandsprojekte dann trotzdem wieder auf.

Der erste dieser Klimaverträge, derjenige mit Peru, war nicht nur der erste Klimavertrag der Schweiz mit einem anderen Land, sondern der allererste weltweit. Ob diese Auslagerungspolitik unter den Regeln des Pariser Abkommens aber überhaupt erlaubt ist oder nicht, ist fragwürdig. Denn der Artikel sechs, der solche bilateralen Abkommen im Pariser Klimaabkommen regelt, sieht diese ausdrücklich dafür vor, um sich „höhere Ambitionen setzen zu können”. In der EU dürfen Klimaschutzprojekte ausserhalb des eigenen Territoriums deshalb nur für Reduktionsbemühungen herangezogen werden, die über die Pariser Versprechen, die sogenannten Nationally Determined Contribution (NDC), hinaus gehen. Die Schweiz setzt die Auslandsprojekte jedoch zur Erreichung der NDCs ein.

Zudem: Das, was die Schweiz mit ihren NDCs bisher versprochen hat, also Netto-Null bis 2050, ist global gesehen gerade mal im Durchschnitt. Für ein reiches Land, das schon seit vielen Jahrzehnten hohe Emissionen hat, ist dieses Ziel klar zu wenig ambitioniert – sogar dann, wenn wir alle Reduktionen im Inland umsetzen würden.

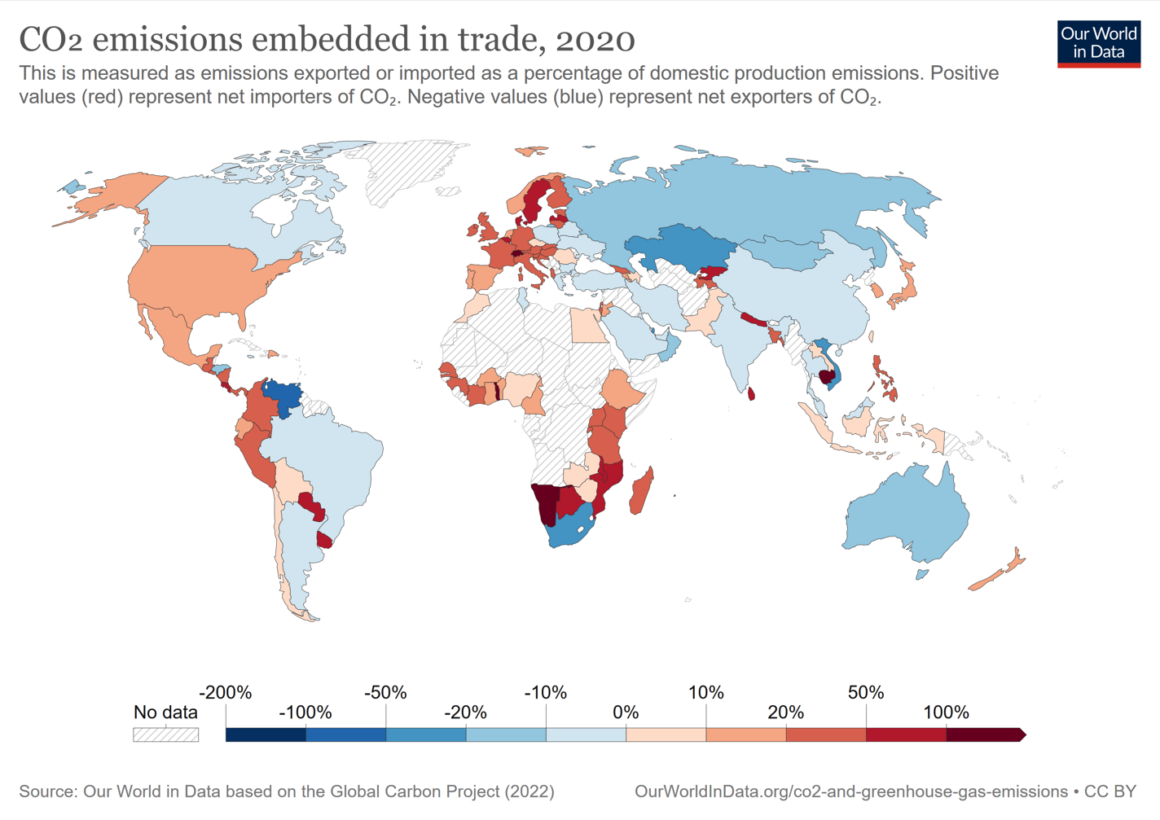

2) Emissionen im Ausland: Die Schweiz ignoriert 7 von 12 Tonnen

Die Schweiz hätte aber durchaus auch im Ausland eine Verantwortung zu tragen. Laut den Zahlen des Bundesamtes für Umwelt verursachen wir neben den fünf Tonnen Treibhausgasen, die pro Person und Jahr auf Schweizer Boden anfallen, durch unseren Konsum nochmals rund sieben Tonnen Treibhausgase ausserhalb der Schweizer Grenzen – weil sehr viel von dem, was wir konsumieren, im Ausland hergestellt wird. Seien das Handys, Peperoni oder T‑Shirts: Kaum ein anderes Land der Welt verursacht im Ausland so viele Emissionen wie die Schweiz. Die in Paris gemachten Reduktionsversprechen beziehen sich aber lediglich auf die fünf Inlandstonnen.

Kein anderes Land versucht so vehement wie die Schweiz, noch mehr Reduktionspflicht ins Ausland zu schieben.

Und damit hier keine Missverständnisse aufkommen: Bei den Schweizer Auslandsprojekten geht es nicht etwa darum, für diese sieben Auslandstonnen Verantwortung zu übernehmen, sondern darum, auch noch die Reduktionspflicht für die fünf Inlandtonnen in andere Länder zu verlagern.

Die sieben Auslandstonnen ignoriert das CO2-Gesetz indes vollständig. In der Gesetzesversion, die wir im Juni 2021 abgelehnt haben, war das noch anders. Kurz: Kaum ein anderes Land verursacht bereits so viele Emissionen im Ausland wie die Schweiz. Gleichzeitig versucht kein anderes Land so vehement, noch mehr Reduktionspflicht ins Ausland zu schieben.

3) CO2-Lenkungsabgabe: Die grössten Verschmutzer bezahlen sie nicht, profitieren aber davon

Der grösste Unterschied der beschlossenen Revision zum abgelehnten CO2-Gesetz ist jedoch die Fixierung der CO2-Lenkungsabgabe, dem Herzstück der Schweizer Klimagesetzgebung. Mit der CO2-Abgabe sollen die Emissionen aus fossilen Brennstoffen einen Preis erhalten. Man bezahlt sie zum Beispiel, wenn man zu Hause noch mit einer Ölheizung die Stube wärmt, oder wenn ein Unternehmen in der Produktion Erdgas einsetzt. Jedoch nicht, wenn man Benzin oder Diesel verbraucht. Denn für fossile Treibstoffe gelten im CO2-Gesetz andere Regeln als für fossile Brennstoffe.

Das CO2-Gesetz kennt schon seit jeher zwei Mechanismen, die es erlauben, diese Abgabe zu umgehen.

Die CO2-Lenkungsabgabe ist jedoch keine Steuer, sondern soll lenken. Deshalb bleibt sie grösstenteils nicht beim Bund, sondern wird an die Haushalte und die Firmen zurückbezahlt. Die Idee dahinter: Unternehmen oder Privathaushalte, die bereits heute klimafreundlich unterwegs sind, sollen unter dem Strich mehr zurückbekommen, als sie für ihre Emissionen bezahlt haben. Diese Umverteilung von klimaschädlich zu klimafreundlich soll dazu beitragen, dass sich CO2-arme Lebensstile oder Produktionsweisen rentieren.

Das Gesetz, zu dem das Schweizer Stimmvolk ein Nein in die Urne gelegt hatte, wollte die CO2-Lenkungsabgabe abhängig von den erreichten oder eben nicht erreichten Treibhausgasreduktionen ansteigen lassen. Im neuen Gesetz bezahlt man nun fix 120 Franken pro Tonne Treibhausgase aus fossilen Brennstoffen.

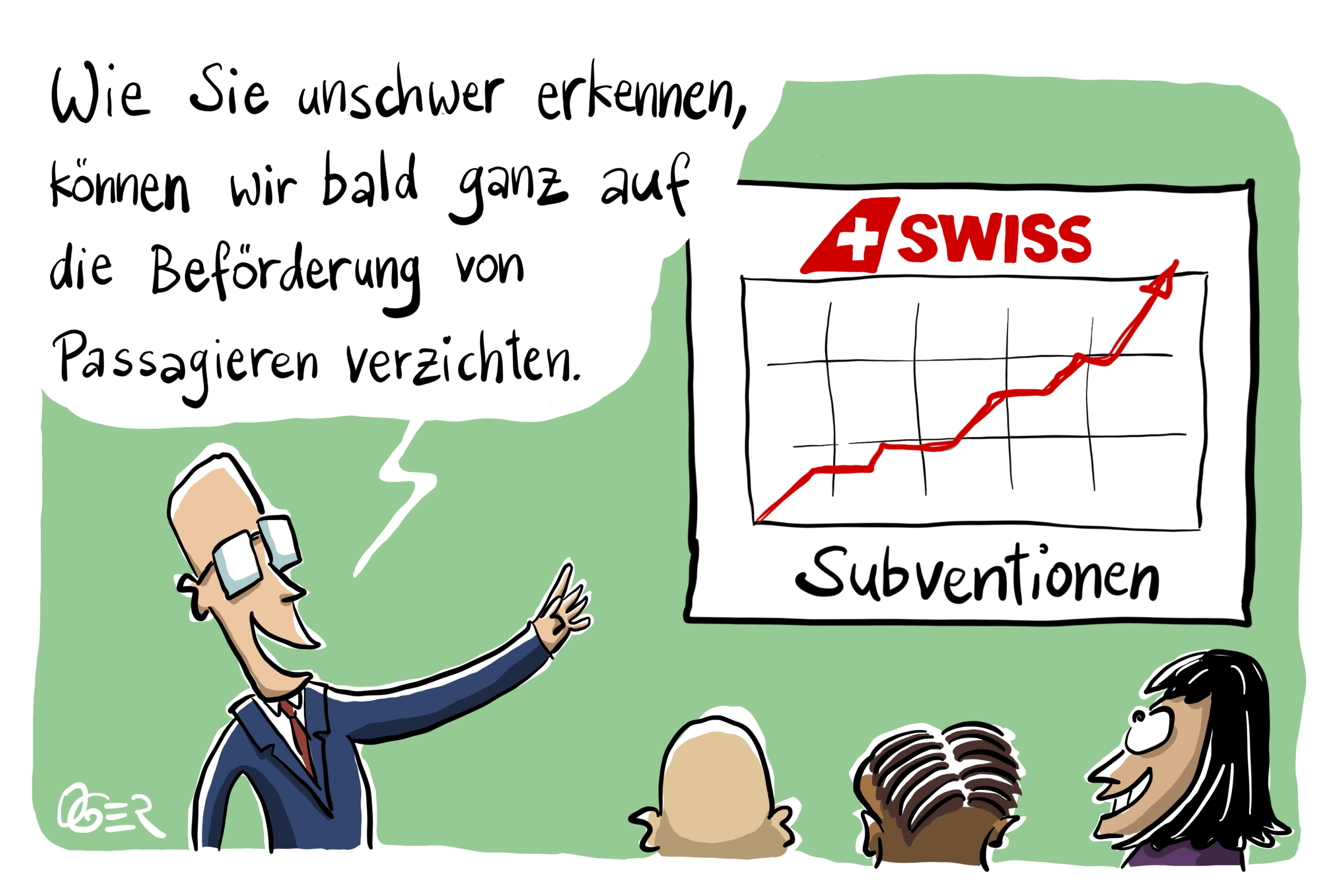

Alle? Nicht ganz. Das CO2-Gesetz kennt nämlich schon seit jeher zwei Mechanismen, die es erlauben, diese Abgabe zu umgehen. Das gilt nicht für Privatpersonen – sie bezahlen die 120 Franken pro Tonne immer – aber für gewisse Firmen. Konzerne aus Branchen, die sehr hohe Emissionen verursachen und gleichzeitig in einem internationalen Wettbewerb stehen, können sich entweder mit einer sogenannten Zielvereinbarung mit Verminderungspflicht von der CO2-Abgabe befreien lassen, oder indem sie beim Schweizer Emissionshandelssystem mitmachen.

Das Geld fliesst nicht mehr von klimaschädlich zu klimafreundlich, sondern von klimaschädlich zu ultraklimaschädlich.

Damit sparen sie viel Geld (siehe Punkt 4 und 5). Gleichzeitig erhalten sie, obwohl sie selber gar nichts einbezahlt haben, bei der Rückverteilung der CO2-Abgabe wiederum Geld. Damit verdreht sich der ursprünglich geplante Lenkungseffekt der CO2-Abgabe in sein Gegenteil: Das Geld fliesst nicht mehr von klimaschädlich zu klimafreundlich, sondern von klimaschädlich zu ultraklimaschädlich.

Für Firmen mit einer Verminderungspflicht wird das neue CO2-Gesetz die Rückverteilung nun abschaffen. Die Firmen im Schweizer Emissionshandelssystem sollen jedoch weiterhin Geld aus einem Topf erhalten, in den sie nichts einbezahlt haben (Artikel 36, Abs. 4).

Rund um das Schweizer Emissionshandelssystem gibt es viele spannende Geschichten. Seit Februar 2024 kann man diese nun auch offline nachlesen. In ihrem Buch „CO2-Ausstoß zum Nulltarif – das Schweizer Emissionshandelssystem und wer davon profitiert” geben die beiden das Lamm-Redaktor*innen, Alex Tiefenbacher und Luca Mondgenast, einen umfassenden Einblick in eines der wichtigsten Klimaschutzinstrumente und zeigen auf, wo es hakt. Das Buch erschien beim Rotpunkt Verlag. Kaufen könnt ihr es hier.

4) Emissionshandelssystem: Bisher machten die grössten 100 Emittenten Gewinn, wo andere bezahlten

Die grössten Verschmutzer geniessen im CO2-Gesetz aber noch ganz andere Vorzüge. Die meisten Unternehmen, die im Schweizer Emissionshandelssystem (EHS) abrechnen dürfen, gehören zur Schwerindustrie. Die drei Zementhersteller Vigier, Jura Zement und Holcim rechnen ihre Treibhausgasemissionen genauso im EHS ab wie die Chemiekonzerne BASF, La Roche oder Lonza.

Hätten die EHS-Firmen für all ihre Treibhausgastonnen gleich viel bezahlen müssen wie die Haushalte und die KMUs, dann hätte sie das 3 Milliarden Franken gekostet.

Zwar müssen die Firmen im EHS anstelle der CO2-Abgabe für ihre Emissionen Verschmutzungsrechte abgeben. Diese werden an der Börse gehandelt und kosten momentan rund 50 Franken pro Tonne. Doch aus Angst, die Konzerne könnten ihre Produktion wegen zu hoher CO2-Kosten ins Ausland verschieben, verschenkt der Staat aktuell die allermeisten von diesen Verschmutzungsrechten. In der Zeit von 2013 bis 2020 verteilte das Bundesamt für Umwelt zwischen 90 und 95 Prozent der Emissionsrechte umsonst.

Hätten die EHS-Firmen für all ihre Treibhausgastonnen gleich viel bezahlen müssen wie die Haushalte und die KMUs, dann hätte sie das 3 Milliarden Franken gekostet. Viele Konzerne erhielten sogar mehr Emissionsrechte geschenkt, als sie für ihre eigene Produktion brauchten. Überschüssige Emissionsrechte können sie verkaufen. Während über den ganzen Industriesektor hinweg die Emissionen von 2013 bis 2020 um rund 20 Prozent gesunken sind, schafften die EHS-Firmen in derselben Zeit nur rund 10 Prozent Reduktionen.

Ob sie diesen Rückstand bald aufholen werden, ist mehr als fraglich. Denn an den Regeln, die unter dem neusten CO2-Gesetz, also ab 2025 für die EHS-Firmen gelten, wird sich zumindest in den ersten Jahren kaum etwas ändern.

5) Zielvereinbarung: Künftig können sich alle Firmen von der CO2-Abgabe befreien

Für Firmen ausserhalb des EHS wird das neue CO2-Gesetz gar noch weitere Vorteile bringen. Denn die Möglichkeit, sich auf dem zweiten Weg, also durch eine Zielvereinbarung mit dem Bund von der CO2-Abgabe zu befreien, wird ausgebaut. Ab 2025 steht dieses Instrument nicht mehr nur denjenigen Firmen offen, die sowohl hohe Emissionswerte aufweisen als auch im internationalen Wettbewerb stehen, sondern allen.

Und dies, obwohl ein jüngst veröffentlichter Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), also dem höchsten Prüforgan der Schweiz, einiges daran zu bemängeln hat: „Gemessen an der Höhe der Abgabenbefreiung, von der die Unternehmen profitiert haben, ist das Ergebnis enttäuschend”, schreibt sie in ihrem Bericht. Zwar müssen Firmen mit einer Zielvereinbarung als Gegenleistung für die Befreiung von der CO2-Abgabe in einem Vertrag mit dem Bund festhalten, welche Klimaschutzmassnahmen sie umsetzen. Ganz grundsätzlich müssen sie aber nur Massnahmen zustimmen, die für sie wirtschaftlich tragbar sind. Deshalb erstaunt es wenig, dass die Betriebe laut der EFK mindestens 40 Prozent der vertraglich festgelegten Massnahmen sowieso, also auch ohne Befreiung von der CO2-Abgabe, umgesetzt hätten.

Die Unternehmen mögen Zielvereinbarungen. Und das ist verständlich. Denn damit sparen sie Milliarden.

Mit einem kleinen Rechenbeispiel weist die EFK in ihrem Bericht auf eine spezielle Kuriosität hin: Für ein Unternehmen, das im Jahr 2023 tausend Tonnen Treibhausgase emittiert und CO2-abgabepflichtig ist, beläuft sich die geschuldete CO2-Abgabe auf 120 000 Franken. Hätte sich dieses Unternehmen verpflichtet, seine Emissionen auf 850 Tonnen zu reduzieren, aber letztendlich doch 950 Tonnen emittiert, würde sich die geschuldete Sanktion in diesem fiktiven Beispiel auf 12 500 Franken belaufen. Darüber hinaus müsste das Unternehmen für seine zu viel emittierten Emissionen laut der EFK Emissionsrechte im Gesamtwert von rund 9000 Franken abgeben. „Die Sanktion ist in diesem Beispiel fünf- bis sechsmal niedriger als die Abgabe”, so die EFK.

Kurz: Die Instrumente sind derart schlecht aufeinander abgestimmt, dass es billiger ist, eine Zielvereinbarung einzugehen, nichts davon umzusetzen und stattdessen die Sanktionen zu bezahlen, als im System der CO2-Abgabe zu bleiben. Immerhin müssen die Unternehmen, die weiterhin von diesem Spezialdeal profitieren wollen, neu in einem Plan aufzeigen, wie sie bis 2040 die Emissionen aus fossilen Brennstoffen auf Null bringen wollen. Trotzdem erstaunt es, dass die Ausweitung der Zielvereinbarung über den gesamten Gesetzgebungsprozess hinweg von keiner einzigen Partei kritisch hinterfragt wurde.

Der Hauptgrund, warum sich Bundesrat, Ständerat und Nationalrat geschlossen dafür aussprechen: Die Unternehmen mögen das Instrument. Und das ist verständlich. Denn damit sparen sie Milliarden. Laut der EFK haben die per Zielvereinbarung abgabebefreiten Unternehmen von 2013 bis 2020 zusammen rund 900 Millionen Franken an CO2-Abgabe eingespart. Reduziert haben indes auch sie weniger als ein durchschnittlicher Industriebetrieb.

Hier die Schweizer Klimagesetzgebung auf einen Blick (oder vielleicht auf zwei):

Du willst mehr über das wichtigste Klimaschutzgesetz der Schweiz wissen? Kein Problem. Das Lamm hat zusammen mit Radio Stadtfilter eine dreiteilige Podcast-Serie zum CO2-Gesetz aufgenommen.

In Teil eins geht es die Grundlage des CO2-Gesetzes, das Pariser Abkommen. Denn die Art, wie man unter dem Pariser Abkommen die Emissionen zusammenzählt, ist für kaum ein anderes Land so vorteilhaft wie für die Schweiz.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 21 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1352 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 735 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 357 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?