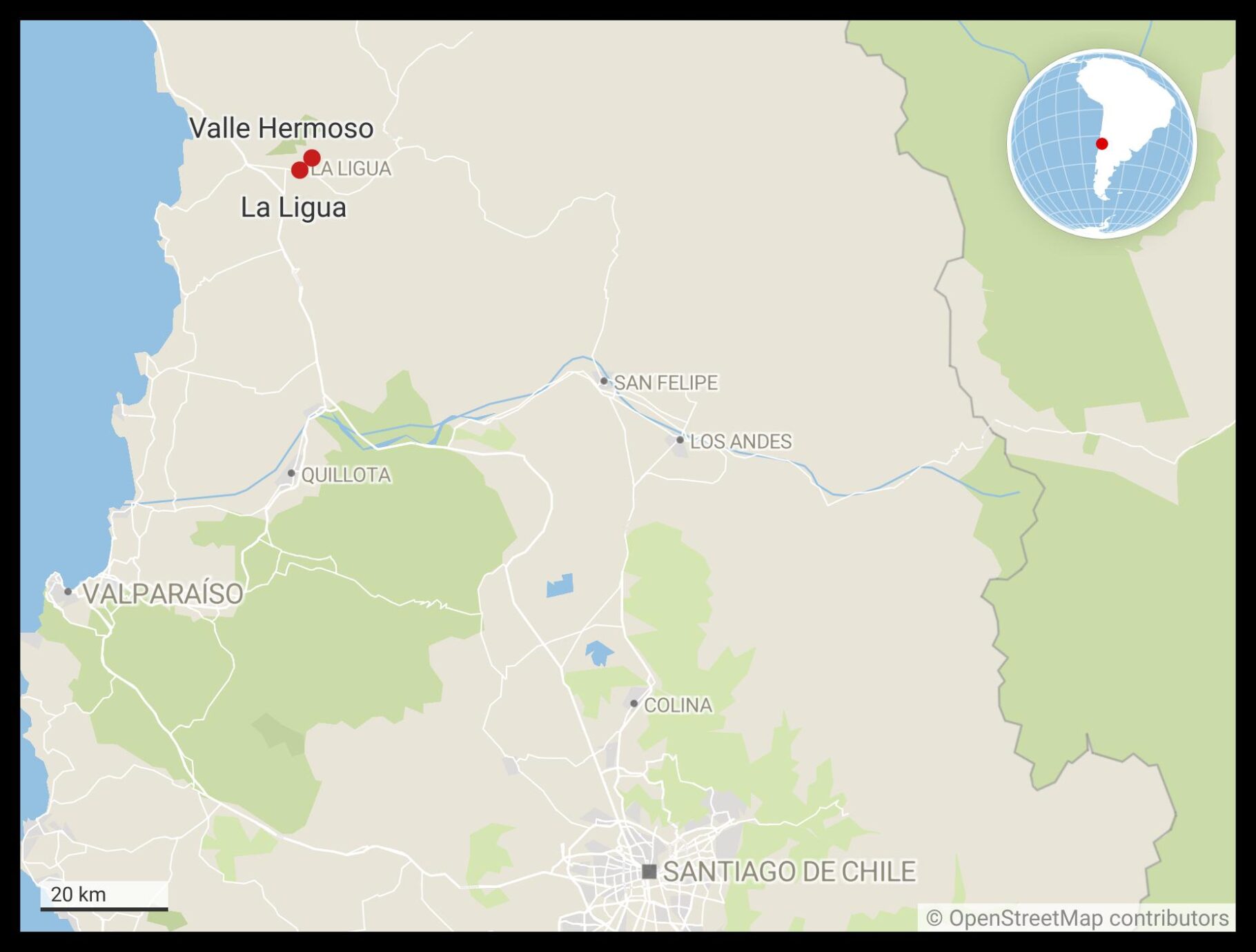

Voller Hoffnung blickt Delia Olivares auf die Hügel rund um ihre kleine Holzhütte. Meterhohes Gras gibt den Hängen ein grünes Kleid. Dunkle Wolken hängen tief im Tal von Valle Hermoso. Es ist fast wie früher, als sie ihre Schafe auf den Hügeln weiden liess und deren Wolle zu Fäden spann. Schon ihre Grosseltern pflanzten in den nassen Wintermonaten Getreide und lebten von und mit den Tieren ihres kleinen Hofs. Die Ernte und die verkauften Güter ermöglichten ihnen ein bescheidenes Überleben.

Olivares Produktion war der erste Schritt einer landesweit bekannten Industrie: In den trockenen Sommermonaten spannen schon ihre Grosseltern die Wolle der Schafe. Eine Nachbarin strickte Kleidungsstücke, die später im nahen Dorfkern verkauft wurden. Im ganzen Tal taten es ihr die Menschen gleich. Für die Menschen war es Bestandteil einer indigenen Tradition, später dann, im 20. Jahrhundert, wurde daraus eine florierende Industrie.

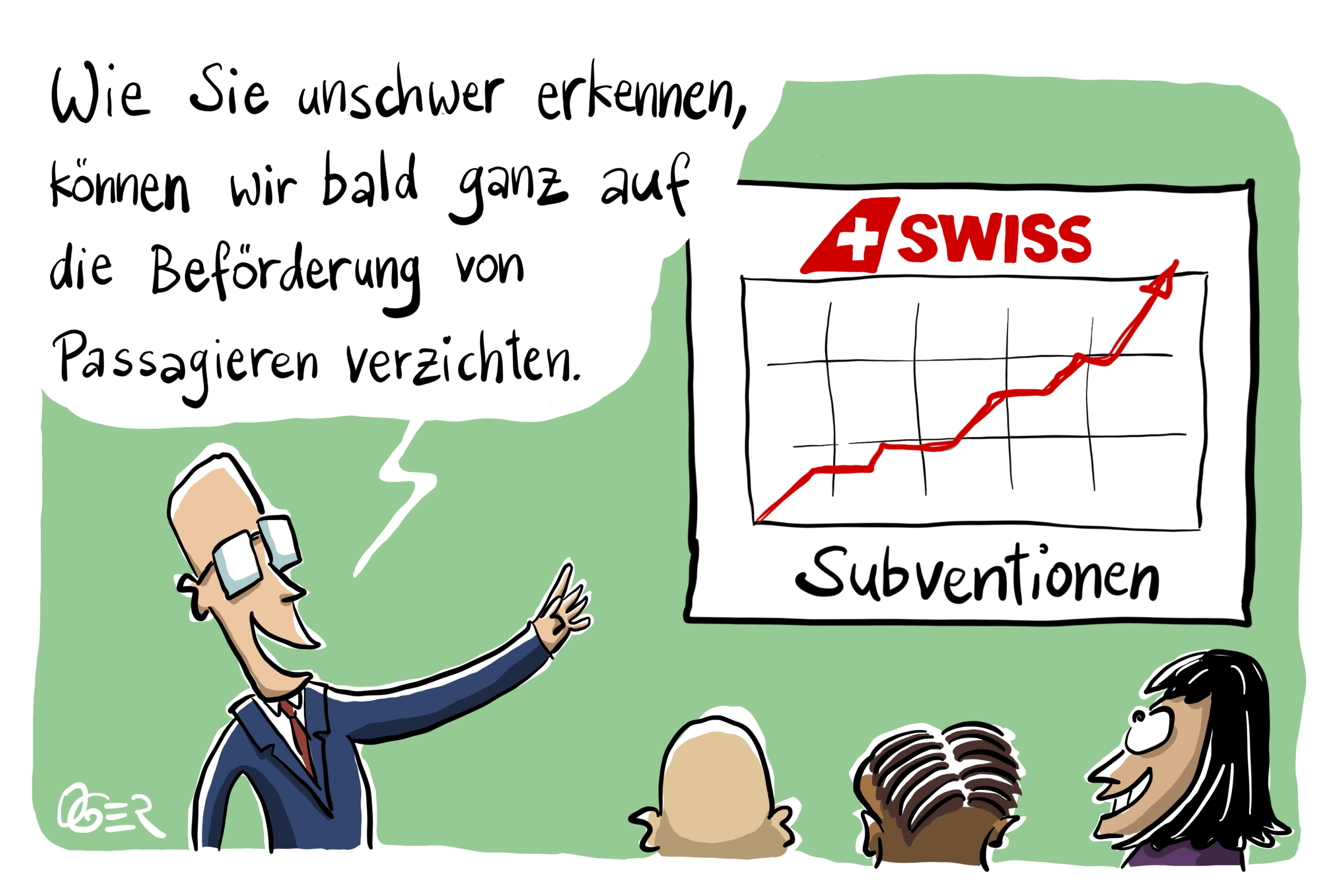

Doch die Träume von damals sind längst zerschlagen und mit ihnen auch das chilenische Pendant zur alpinen Heidiromantik: Die Trockenheit der letzten 15 Jahre und billigere Importprodukte zerstören die Lebensgrundlage der Dörfer und damit auch die traditionelle Produktion von Wolle und Kleidern.

Doch erstaunlicherweise erlebt das handwerkliche Stricken seit ein paar Jahren nur wenige Hundert Meter von Olivares entfernt eine Renaissance als lokales Produkt für den chilenischen Markt. Wie ist das möglich? Eine Spurensuche in einer Region zwischen gescheiterter Industrialisierung, Trockenheit und der Rückbesinnung auf Traditionen.

Flüsse zu Strassen

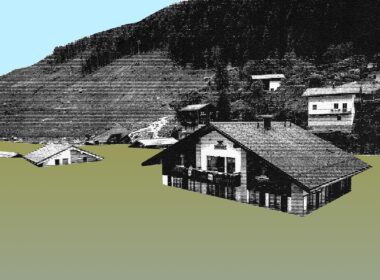

Es ist trocken, zu trocken. Im Fluss La Ligua, der die gleichnamige Provinzhauptstadt und Valle Hermoso trennt, fliesst seit Jahren kein Wasser mehr. Selbst der aussergewöhnlich nasse Winter hat die Situation kaum verändert.

Umweltaktivist*innen beklagen, es herrsche eine ungleiche Wasserverteilung in und um Valle Hermoso. Während grosse Plantagen dank tiefen Brunnen und privatisiertem Zugang zu Wasser weiterhin Zitrusfrüchte und Avocados bewässern, landen Kleinbäuer*innen auf dem Trockenen. Durch das Abpumpen von Wasser sinkt der Grundwasserspiegel, die natürlichen Quellen versiegen und Flüsse trocknen aus. Das Trinkwasser wird währenddessen in Valle Hermoso rationiert, selbst im Winter.

Die Bäuerin Olivares kümmert sich wenig darum. „Die Hügel wurden mit Regen im Winter bewässert, mehr gab es nicht“, erklärt sie. Doch davon gibt es von Jahr zu Jahr weniger. Aufgrund fehlenden Regens und der Übernutzung der bestehenden Wasserreservoiren sind laut den offiziellen Zahlen die Wasserbestände im ganzen Tal von 2010 auf 2019 um 77 Prozent zurückgegangen. Die Folgen sind Trockenheit und fehlendes Futter für die Tiere.

Das betrifft Olivares ganz direkt. Sie erzählt vom Schafehüten, als ob es gestern gewesen wäre. „Wenn die Schafe in der Nacht gebären, muss man die Lämmer aus dem Leib ziehen, man muss sie regelmässig waschen – das ist wie bei den Kleinkindern.

Doch mittlerweile steht der Stall fast leer, nur ein einziges Schaf steht in einem abgesonderten Viereck. „Die Trockenheit“, sagt Olivares mit einem melancholischen Klang in der Stimme. „Nach und nach musste ich meine Schafe verkaufen, um für die Verbliebenen Futter zu kaufen“, erzählt sie. Traurig schaut sie auf ihr letztes Schaf: „Ich wollte nicht alle loswerden.“

Staub über Stoff

Eigentlich war Olivares Produktion ein Auslaufmodell, ein Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit. Als es noch keine Industrie, künstliche Stoffe und internationale Handelsketten gab, die die Welt der Menschen bis in das kleinste Tal veränderten. Eigentlich sollte in Valle Hermoso das blühende Zentrum der chilenischen Stoffproduktion entstehen.

Doch um die industrielle Produktion in Valle Hermoso steht es kaum besser: Im Zentrum des kleinen Ortes mit seinen rund 2’000 Einwohner*innen reihen sich Ladenlokale aneinander. Alle bieten gestrickte Kleider an. Bunte Pullover, Röcke und Mützen schmücken die Schaufensterpuppen, die wie Publikum auf dem Gehsteig stehen. Doch abgesehen von den Puppen und Verkäufer*innen sind die Strassen verwaist. Manche Lokale sind geschlossen. Staub sammelt sich zentimeterdick auf den Wellen der Rollläden. Nur einzelne Tourist*innen verirren sich in der Einkaufsstrasse auf der Suche nach längst vergangenen Zeiten.

Währenddessen rattern in einem Hinterhof des Dorfes die Maschinen. Schmucklos steht das Gebäude direkt hinter dem Verkaufsladen. Die Farbe blättert von der Wand und den Eingangstoren ab. In der riesigen Lagerhalle steht ein Mann. Der 68-jährige Raúl Carú bedient die letzten drei Maschinen der Fabrik.

Kurz stoppen die Maschinen. Er geht zu einem Röhrenbildschirm gleich neben der Maschine und gibt ein paar Befehle auf der Tastatur ein. Es erleuchten Muster und Carú gibt erneut den Befehl zum Stricken. Mit synthetischem Stoff wird Reihe für Reihe ein Pullover gestrickt. Einst arbeiteten hier 45 Personen 24 Stunden am Tag; heute ist Carú der einzige Angestellte. Drei von ehemals 25 Maschinen laufen noch, und längst nur noch am Tag.

Er führt durch die Fabrik. Auf den alten Maschinen hat sich Staub angesammelt. Bei manchen hängt noch ein unfertiges Stück Stoff, die Fäden führen noch durch die Maschine. „Die wurden mitten im Betrieb abgestellt und nie wieder angestellt“, erzählt Carú.

Carú zeigt auf die letzten funktionierenden Maschinen. „Die repariere ich mit den Ersatzteilen der stillgelegten Strickmaschinen“. „UNIVERSAL“ steht in grossen Lettern auf den Maschinen geschrieben. „Die kommen aus Deutschland“, sagt Carú stolz. Im Jahr 1994 wurde die letzte Maschine über den Atlantik importiert. Heute wäre das viel zu teuer, meint Carú, gegenüber der Billigware aus China würde sich das nicht mehr lohnen. Ausserdem existiere das Unternehmen schon längst nicht mehr.

Carú war selbst am Produktionsort in Deutschland. Im Jahr 1996 reiste er für drei Monate nach Westhausen, um in der Wartung der Strickmaschinen ausgebildet zu werden. Das ist lange her und wenn Carú bald in Rente geht, werden auch die Maschinen nicht mehr laufen. Sein letzter Arbeitskollege verstarb vor drei Jahren, seitdem sucht er nach einem Nachfolger – bislang ohne Erfolg.

Niedergang einer Industrie

Einst war die Industrie der Stolz von Valle Hermoso. Scharen von Händler*innen reisten aus dem ganzen Land an, um hier ihre Stoffe und Kleider zu kaufen. Doch davon ist nicht mehr viel zu sehen. Aus einem traditionellen Handwerk entwickelte sich in den 1950er-Jahren eine Industrie, die mittlerweile durch Freihandelsabkommen und billige Importe aus Asien massiv in Bedrängnis geraten ist.

Die Soziologin Paula Encina erzählt, inwiefern Stoffarbeiten und insbesondere das Spinnen von Fäden eine indigene Tradition in und um Valle Hermoso haben. Sie sitzt am ausgetrockneten Flussufer von La Ligua, während Lastwagen das Flussbett als Verbindungsweg nutzen. Erste Funde von Werkzeugen zur Erzeugung von Fäden datieren auf 600 vor Christi. „Für die Bevölkerung ist es sehr wichtig, sich als Teil dieser indigenen Tradition zu verstehen”, sagt Encina. Die junge Forscherin beschäftigte sich über mehrere Jahre hinweg mit mehreren Gemeinschaften aus Frauen, die am Handwerk festhalten. Heute arbeitet sie für lokale Gemeindeverwaltungen.

Die Ortschaft Valle Hermoso hat ihren Ursprung in zwei indigenen Gemeinden, die Ende des 18. Jahrhunderts von den spanischen Kolonialherren Ländereien zurückbekommen haben. Dort wurde über Jahrhunderte Landwirtschaft betrieben und Stoffe wurden hergestellt. Lange Zeit blieb dann auch die Produktion sehr handwerklich.

Die Regierungen der 1940er- und 50er-Jahre wollten die chilenische Wirtschaft industrialisieren. Dafür förderten sie auch in Valle Hermoso den Aufbau einer Industrie. In diesem Zusammenhang wurden die ersten Strickmaschinen importiert. Die ganze Region erlebte einen industriellen Aufschwung. Auch die Familie von Encina arbeitete in der Stoffindustrie. „Es gibt fast niemanden hier, der keine Familienmitglieder hat, die nicht in der Industrie gearbeitet haben“, meint sie.

Doch für die importierten Maschinen ist Schafwolle unpassend: Sie hält dem Druck der Maschinen nicht stand und reisst zu schnell. Als Lösung wurde der sowieso günstigere synthetische Stoff verwendet. Die Schafzucht galt ihrem Niedergang geweiht.

Doch die Geschichte kam anders – zumindest kurzfristig. Ende der 1990er-Jahre liberalisierte Chile seinen Aussenhandel. Innerhalb von zehn Jahren, zwischen 1996 und 2006, unterzeichnete das Land mehr als 14 Freihandelsabkommen mit allen bedeutenden Wirtschaftsmächten der Welt, darunter mit China, der EU, den USA und auch der Schweiz.

Die inländische Produktion konnte den Importprodukten nicht standhalten. Nach und nach schlossen die Fabriken oder mussten die Produktion herunterfahren. Statt mit sicheren Industriearbeiten müssen sich die Menschen bis heute mit Gelegenheitsjobs im Tourismus und der Landwirtschaft über Wasser halten.

Wiederentdeckung einer Tradition

Für viele Frauen bedeutete das Ende der Industrie eine Rückkehr zur Tätigkeit, die die Bäuerin Olivares nie aufgehört hat, auszuführen. Doch anstatt mit der eigenen Wolle zu spinnen, arbeitet Olivares mit Alpakawolle aus Bolivien und Perú, die aus knapp zweitausend Kilometern hergefahren wird. Sie tut dies auf Kommission – sogenannte Heimarbeit. Eine Händlerin kommt regelmässig vorbei, nimmt die fertigen Fäden mit und liefert neue Wolle. Pro hundert Gramm gesponnener Wolle verdient Olivares umgerechnet vier Schweizer Franken. „Dafür brauche ich einen ganzen Tag“, sagt sie mit einem Blick, der mehr sagt als tausend Worte. Das ist zu wenig. „Aber wovon sollte ich sonst leben?“, fragt sie.

Andere Frauen stricken auf gleicher Basis Kleider. Doch wer dadurch ein paar Pesos dazugewinnen will, verdient trotz langer Arbeit wenig – den grössten Anteil erhalten die Zwischenhändler*innen. Ein fertiger Pullover aus Alpakawolle kann am richtigen Verkaufsort bis zu 400 Franken kosten.

Wer nicht für andere arbeitetet und einen geringen Lohn akzeptiert, schafft es kaum, die eigenen Produkte zu verkaufen. Ein Problem, das auch die Frauen der HilaCoop, einer Genossinnenschaft aus Strickerinnen, erkannten.

Fünf der insgesamt dreizehn Frauen sitzen in ihrem kleinen Ladenlokal in der Einkaufstrasse von Valle Hermoso, nur wenige Meter von Carús Strickmaschinen entfernt. Das Lokal verströmt den Duft von Schafswolle, die Regale sind voll mit selbst gestrickten Mützen, Pullovern und Socken.

Violeta Osses, eine Frau mit kurzen Haaren, erzählt, sie arbeite tagsüber an der nahen Autobahn und verkaufe Süssgebäck. Einige davon trägt sie bei sich und bietet sie den Anwesenden an. „Während ich auf Kundschaft warte, stricke ich“, erzählt sie. „Ich habe eine weisse Fahne, die weht währenddessen im Wind“. Die Fahne signalisiere den vorbeifahrenden Autos, dass hier jemand Süssgebäck verkauft.

Nachdem im Jahr 2016 eine Ladenkette für eine Saison Strickerinnen dazu aufgerufen hatte, gemeinsam Kleider zu produzieren, lernten sich die Frauen kennen. „Wir merkten, dass es sich lohnt, gemeinsam zu produzieren und zu verkaufen“, erzählt Nury Esperguez, eine von ihnen.

Danach schlossen sich die Frauen zusammen und eröffneten ein gemeinsames Ladenlokal. Aufgrund der Pandemie konnte es erst vor einem Jahr in Betrieb gehen. Jeweils eine Person betreut den Laden, in dem die Strickereien aller Frauen angeboten werden. Bei einem Verkauf behält die Genossinnenschaft einen Anteil für die Deckung der Ladenkosten, der Rest geht direkt an die Strickerin.

Mitten im Gespräch kommt Kundschaft. Drei Frauen mit schicken Kleidern und teuren Uhren betreten den Laden. Sie würden über die Woche die Ferien am nahen Strand verbringen und einen Ausflug nach Valle Hermoso machen. Nach einem kurzen Blick auf die Preise der handgestrickten Kleider gehen sie wieder. Ein Pullover kostet um die 60 Schweizer Franken. „Wir können längst nicht das verlangen, was unsere Arbeit eigentlich kostet. Die Menschen sind nicht bereit, so viel zu zahlen“, meint Esperguez mit trauriger Miene.

Trotzdem mache es sie glücklich, gemeinsam zu arbeiten und Geld zu verdienen, erzählen die Frauen unisono. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn sich jemand die selbst gestrickte Weste anprobiert und sie mitnimmt“, erzählt Eugenia Baez. Der Verdienst würde für sie wirtschaftliche Unabhängigkeit bedeuten. „Man hängt nicht von den Launen des Ehemanns ab“, ergänzt Esperguez. Das Stricken lässt sich gut während der alltäglichen Care-Arbeit erledigen, die auch in Chile meist bei Frauen hängen bleibt.

Für sie alle sei das Stricken auch Tradition und die Aufrechterhaltung uralter Handwerke, finden die Frauen. Mit der Industrialisierung der Produktion sei vieles verloren gegangen, das Natürliche und das Handwerkliche. „Es hat ein neues Zeitalter begonnen“, meint Esperguez. „Unsere Mission ist, alte Handwerke zurückzugewinnen.“ Ausserdem sei die handwerkliche Strickerei die einzige Möglichkeit, der ausländischen Billigware standzuhalten. Die Kundschaft hätte das begriffen und würde ihre Arbeit wertschätzen.

Die Soziologin Encina ergänzt weiter. Früher, als die Produktion von Wolle auf lokaler Ebene funktionierte, gab es eine Art Kreislaufwirtschaft auf Basis von Tauschhandel innerhalb einer indigenen Gemeinde. Dieses Erbe aufrecht zu halten sei wichtig, auch um über wirtschaftliche Alternativen nachzudenken.

Encina arbeitet unter anderem mit einer weiteren Initiative aus Frauen zusammen. Die Näherinnen von Pulmahue. In einer kleinen Ortschaft am Hang von Valle Hermoso, treffen sich vier Frauen einmal die Woche, um gemeinsam zu nähen und zu stricken. Dabei geht es ihnen auch um eine gemeinschaftliche Produktion, die beginnend bei der Wolle auf lokaler Ebene stattfindet.

Doch bei beiden Initiativen hakt es, wenn es um die Beschaffung der Wolle geht. Seit Jahren deckt die lokale Produktion schon nicht mehr die Bedürfnisse ab. Für die Schafhaltung ist es schlichtweg zu trocken. Daher müssen die Frauen ihre Wolle von weit her einkaufen. Aus Peru und Bolivien, gut zweitausend Kilometer weiter nördlich oder aus dem nassen Süden Chiles. „Gerne würden wir lokale Wolle benutzen, aber davon gibt es zu wenig“, sagt Esperguez.

Handwerkliche Arbeit als Politikum

Lange Zeit ignorierte die chilenische Politik die handwerkliche Arbeit und die damit zusammenhängende Produktion. Im Jahr 2017 lancierte schliesslich das Kulturministerium den Nationalen Plan für handwerkliche Arbeit, in dem Stricken als gesellschaftliches Denkmal anerkannt und dessen Förderung als staatliches Ziel festgesetzt wurde.

Im gleichen Atemzug begann das Agrarministerium die Produktion von Wolle und deren Verarbeitung zu fördern. Ziel war es, die lokale Wertschöpfungskette in Valle Hermoso wiederherzustellen und höhere Verkaufspreise zu erzielen. So förderte die Regierung im Jahr 2017 die Ansiedlung von Alpakas in Valle Hermoso. Eine Lama-Art, die besonders edle Wolle produziert.

Doch dabei wurde kaum in die Zukunft gedacht. Fünf Jahre nach der Ansiedlung steht die Herde immer noch. Die Besitzerin Rosauro Mondaca beschreibt ernüchtert ihre Lage. „Ich lasse die Männchen im Stall, die dürfen sich nicht mit den Weibchen kreuzen“. Es dürfe auf keinen Fall Nachwuchs geben. „Wie soll ich eine wachsende Herde im Sommer füttern?“, fragt sie rhetorisch. Eine grössere Herde kann sie sich kaum leisten, denn aufgrund der Trockenheit muss das Futter hinzugekauft werden.

Zudem fehle es in Valle Hermoso an Menschen, die die Wolle nach dem Scheren waschen und aufbereiten wollen würden. Eine äusserst aufwendige und wasserintensive Arbeit, die gerade in den Sommermonaten unmöglich zu vollbringen ist. „Ich weiss nicht, wie die Zukunft sein wird“, sagt Mondaca. Es sei sicherlich nicht der richtige Moment, an ein neues Erwachen der lokalen Wollproduktion zu denken.

Die Bäuerin Olivares will sich trotzdem noch nicht ganz vom Gedanken verabschieden. „Wenn es die nächsten Jahre wieder so regnet, kann ich mir vorstellen, wieder eine Herde zu haben”, meint sie mit hoffnungsvollem Blick.

Doch wahrscheinlich ist das angesichts des Klimawandels nicht. Die andine Heidiromantik wird kaum zurückkehren. Heute arbeitet die Politik an der Förderung von Tourismus bei der nahen Küste und für die Hügel von Valle Hermoso. Die Strickerei ist dort mitgedacht: Als Folklore für reiche Besucher*innen aus Santiago. Für den Rest fehlt schlichtweg das Wasser.

Diese Reportage wurde finanziell durch den Medienfonds „real21 — die Welt verstehen“ unterstützt. Wir danken!

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 54 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3068 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1890 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 918 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?