Fast sieben Millionen investiert der Hauseigentümerverband (HEV), um den Eigenmietwert am kommenden 28. September abzuschaffen. Fast sieben Millionen für eine einzige Abstimmung. Das entspricht den kompletten Jahreseinnahmen der SVP, der Mitte und der Grünen im Jahr 2024.

Seit im Jahr 2023 die neuen Transparenzregeln bei der Politikfinanzierung in Kraft traten, müssen Kampagnen und Parteien ihre Budgets und Financiers offenlegen. Deshalb wissen wir jetzt: Der HEV hat dicke Taschen und er will den Eigenmietwert unbedingt loswerden.

Mittlerweile kennen wir bei zwei Dritteln des Geldes, das in der Schweiz in den Abstimmungskampf fliesst, den Absender. Doch ist das im internationalen Vergleich gut oder schlecht?

Das WAV Recherchekollektiv und das Lamm erhielten exklusiv Einblick in Daten des niederländischen Onlineportals Follow the Money (FTM). FTM hat 2024 in ganz Europa recherchiert, wie sich Parteien finanzieren und woher ihre Spenden stammen (siehe Box «The Transparency Gap»).

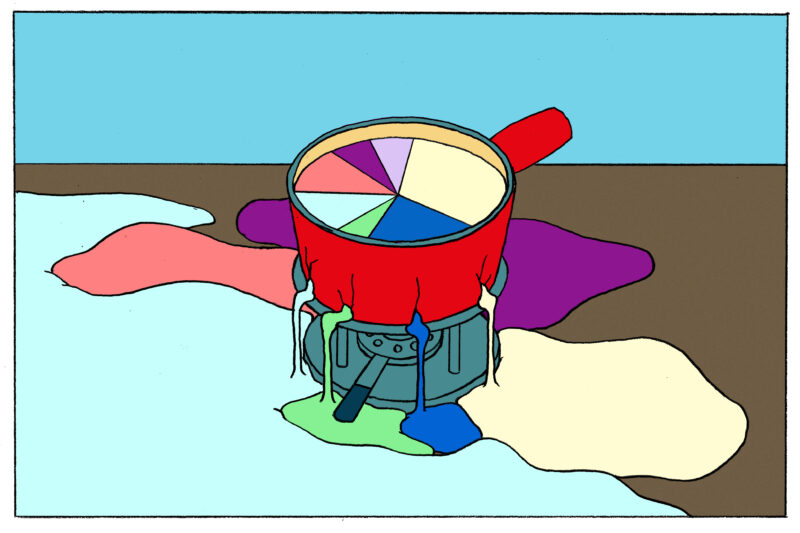

Dieser erstmalige Vergleich entblösst den Eisberg unter der neuen Schweizer Transparenz: Nicht nur bleibt ein Drittel der Spenden weiterhin anonym – mangelnde staatliche Parteienfinanzierung, hohe Schwellenwerte und fehlende Obergrenzen erlauben zudem, dass Geld in der Schweizer Politik überdurchschnittlich viel Macht hat.

Im europäischen Mittelfeld

Zuerst aber die guten Nachrichten: Im EU-Vergleich befinden wir uns in Sachen Transparenz im Mittelfeld. Dies zeigt ein Vergleich mit den Zahlen von Follow the Money, der den Anteil Spenden mit bekannter Herkunft am gesamten veröffentlichten Spendenvolumen misst. Bei zwei Dritteln aller Parteispenden kennen wir die Spender*in, bei Abstimmungskampagnen sind es etwas mehr als die Hälfte. Von den 24 Ländern, für welche Daten existieren, rangiert die Schweiz auf Platz 13 bei den Abstimmungsbudgets, respektive auf Platz 11 bei den Parteienbudgets.

Dem Urteil «mittelmässig» schliesst sich auch Toine Paulissen an. Paulissen ist Politikwissenschaftler an der belgischen Universität Leuven und hat sich auf die Finanzierung von Abstimmungskampagnen spezialisiert. Entgegen der verbreiteten Wahrnehmung kennt längst nicht mehr nur die Schweiz regelmässige direktdemokratische Abstimmungen. Die Daten zu den Abstimmungskampagnen würden zeigen, wem was wirklich wichtig ist, findet Paulissen – auch wenn Parteien bei Abstimmungen eigentlich weniger zu gewinnen hätten als bei Wahlen. «Hohe Ausgaben in Abstimmungskämpfen verraten Prioritäten.» Denn während Wahlversprechen nichts kosten, seien Abstimmungskämpfe teuer.

Hierzulande dürfen alle spenden – und zwar so viel, wie sie wollen.

Dass aber Spenden in der Schweiz erst ab 15’000 Franken und Kampagnen erst ab 50’000 Franken publiziert werden, schmälere die Aussagekraft, so Paulissen. Die realen Budgets und damit auch die tatsächlichen Kräfteverhältnisse blieben unbekannt. Gemäss einer EU-Studie liegt der Schwellenwert bei Spenden im EU-Schnitt bei 2’400 Euro, rund sechsmal tiefer als in der Schweiz. Als positives Beispiel gilt etwa Tschechien: Kampagnen müssen alle Ausgaben von einem speziellen Bankkonto tätigen, und diese Konten sind öffentlich einsehbar.

Das Problem sei, so Paulissen, dass Transparenz noch eine weitere Funktion habe, als nur die Herkunft der Gelder offenzulegen: «Sie soll das Vertrauen in das politische System stärken». Und hier scheiterten die Schweizer Regeln. Dieser Artikel stützt sich auf Gespräche mit fünf Politikwissenschaftlern, alle spezialisiert auf Parteifinanzierung. Der Tenor ist klar: Die Schweizer Regeln sind ein guter erster Schritt, aber damit Transparenz auch mehr Vertrauen schafft, fehlt der nötige Biss.

Im Rechercheprojekt «The Transparency Gap» hat das niederländische Onlineportal «Follow the Money» (FTM) zusammen mit 22 Medien in Europa die Budgets und Spenden aller Parteien recherchiert, die an den Europawahlen 2024 antraten. Daraus entstand ein Datensatz aller Budgets und Spenden von 2019 bis und mit 2022. FTM hat die Daten dem WAV Recherchekollektiv und das Lamm für den Schweizer Vergleich zur Verfügung gestellt. Die Datenlage ist für jedes Land unterschiedlich. Die Daten der Schweiz beziehen sich auf die Jahre 2023 und 2024.

Die Autobahnbauer, die Energieunternehmen und die UBS

Der Verband der Tiefbauunternehmen Infra Suisse spendete letztes Jahr 142’507 Franken an die Kampagne «Ja zur Sicherung der Nationalstrassen». Die Axpo Holding AG, ein Unternehmen der öffentlichen Hand, unterstützte im selben Jahr die «Allianz für eine sichere Stromversorgung» mit einer Viertelmillion. Und über das ganze Jahr 2024 verteilt stammte jeder sechste Spendenfranken, den Parteien im Bundeshaus erhielten, von der UBS.

Everything goes, so scheint es. Der Verband der Autobahnbauer spendet, damit wir mehr Autobahnen bauen. Die öffentlich-rechtlichen Stromversorger spenden für den Ausbau der heimischen Stromproduktion. Und eine einzige Bank überweist 16 Prozent aller Parteispenden.

Hierzulande dürfen alle spenden – und zwar so viel, wie sie wollen. Nur anonyme Spenden und solche aus dem Ausland sind verboten.

Diese Beispiele sind keine Einzelfälle. Die gesamte Schweizer Politik baut auf das Geld von Organisationen mit wirtschaftlichen – oder zumindest ideellen – Interessen. Nur gerade zehn Prozent aller offengelegten Parteispenden und lediglich zwei Prozent der Spenden an Kampagnen stammten 2024 von Privatpersonen. Alle anderen: Unternehmen, Berufsverbände, Gewerkschaften, NGOs.

Diese Organisationen sind in der Schweizer Politik wichtiger als in jedem anderen europäischen Land. Der Vergleich mit den Daten von Follow the Money ist aber mit Vorsicht zu geniessen, denn jedes Land erfasst und kategorisiert anders. Trotzdem ist der Unterschied frappant: In Europa spenden primär Privatpersonen, während in der Schweiz am meisten Geld von Organisationen stammt.

Das überrasche ihn nicht, erklärt Fernando Casal Bértoa, denn hier liege der Schwachpunkt der Schweizer Regeln. Casal Bértoa lehrt Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Nottingham. Das Schweizer Gesetz erlaube Spenden von allen denkbaren Organisationen – und ohne Obergrenze. Der Europarat empfehle hingegen, so Casal Bértoa, etwa Zuwendungen von Unternehmen ganz zu verbieten.

Als eines der wenigen Länder kennt die Schweiz keine staatliche Parteienfinanzierung.

«Unternehmen haben definitionsgemäss kein öffentliches Interesse», erläutert der Politikwissenschaftler. Bei Unternehmen, die Staatsaufträge erhalten, sei der Interessenkonflikt umso klarer. Damit die Transparenz das Vertrauen in die Politik stärke, müsste man dem Einfluss von Geld Schranken setzen und ein finanzielles Wettrüsten verhindern, so Casal Bértoa. «Wer unbegrenzte Ausgaben erlaubt, provoziert unbegrenzte Einnahmen. Die Frage ist, woher?»

Ein ganz anderes Regime herrscht im Europäischen Parlament – auch aufgrund diverser Skandale: Spenden sind bei 18’000 Euro gedeckelt, und werden bereits ab 1’500 Euro veröffentlicht. Wer sich nicht daran hält, dem drohen hohe Strafen bis zum Streichen der staatlichen Parteienfinanzierung. Spenden dürfen zudem nicht mehr als 40 Prozent des Budgets einer Partei ausmachen. Die Spende der Axpo Holding AG, als öffentlich-kontrolliertes Unternehmen, für den Ausbau der erneuerbaren Energien wäre ausdrücklich verboten.

Die neuen Regeln zur Transparenz bei der Politikfinanzierung in der Schweiz sind seit Herbst 2023 in Kraft. Davor gab es in der Schweiz keinerlei Transparenz darüber, wo das Geld der Politik herkommt. Die Schweiz war das letzte Mitglied des Europarates, das entsprechende Regeln einführte. Neu müssen die Abstimmungs- und Wahlkampagnen, die mehr als 50’000 Franken ausgeben, das Total ihrer Einnahmen sowie Einzelspender*innen, die mehr als 15’000 Franken spenden, der Eidgenössischen Finanzkontrolle melden. Diese veröffentlicht die Angaben in einem Register.

Die neuen Transparenzregeln werden immer wieder kritisiert. Moniert werden die hohen Schwellenwerte oder auch die Möglichkeit, Spenden zu anonymisieren, indem diese über Drittvereine kanalisiert werden. Dieses Jahr evaluiert das Bundesamt für Justiz, wie gut die Regeln tatsächlich funktionieren. Die Ergebnisse werden noch dieses Jahr erwartet.

Die Zahlen zur Schweizer Politikfinanzierung für diesen Vergleich stammen aus dem Register der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Das Transparenztool «das Geld+die Politik» hat sie bereinigt und aufbereitet. Einbezogen wurden Parteispenden der Jahre 2023/24 und Abstimmungsgelder seit Herbst 2023.

Unterstütze unabhängigen Journalismus.

Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!

Parteien von Spenden abhängig

Für Wouter Wolfs ist das Fehlen von Spendenbeschränkungen in der Schweiz noch aus einem anderen Grund problematisch. Wolfs forscht und lehrt an der Universität Leuven, sein Spezialgebiet ist die Parteienfinanzierung. «Am Ende müssen Argumente zählen, nicht Werbebudgets», sagt er. Der Eindruck, politischer Einfluss sei käuflich, dürfe nicht entstehen. Brisant ist das vor allem, weil die Schweiz als eines der wenigen Länder keine staatliche Parteienfinanzierung kennt.

«Transparenz schafft nur dann Vertrauen, wenn sie zeigt, dass die Spiesse für alle in etwa gleich lang sind.»

Wouter Wolfs, Politikwissenschaftler an der Universität Leuven

Tatsächlich sind Parteien hierzulande normale Vereine, getragen von Spenden und Mitgliederbeiträgen. Nur die Fraktionen im Parlament erhalten Gelder für ihre Sekretariate – 2024 waren es insgesamt 7.4 Millionen Franken.

Damit ist die Schweiz ein internationaler Sonderfall: Laut Follow the Money verzichtet neben der Schweiz nur noch Malta auf staatliche Parteienfinanzierung. In den meisten Ländern stammt dagegen weit mehr als die Hälfte der Parteibudgets aus öffentlichen Mitteln.

Und hier hackt Wolfs ein. Transparenz schaffe nur dann Vertrauen, wenn sie zeige, dass die Spiesse für alle in etwa gleich lang sind. «Parteien dürfen weder Staatsmarionetten noch Spielbälle reicher Spender*innen werden.» Es benötige daher eine Balance zwischen staatlicher Parteienfinanzierung und privaten Spenden.

Wolfs nennt das Beispiel von Deutschland oder den Niederlanden. In Deutschland erhält jede Partei pro Euro Privatspende vom Staat 45 Cent. Und in den Niederlanden ist neben der Sitzzahl im Parlament auch die Anzahl der Parteimitglieder ausschlaggebend für die Höhe der staatlichen Parteienfinanzierung.

Nicht einmal die Kontrollbehörde glaubt an die Daten

Ende August publizierte die Eidgenössische Finanzkontrolle zum zweiten Mal die Einnahmen der nationalen Parteien. 22,4 Millionen haben die Bundeshaus-Parteien 2024 eingenommen. Doch die EFK fügte in der Medienmitteilung an: Die Daten erlauben «kein Gesamtbild über die Politikfinanzierung». Sie seien nicht vergleichbar und zeigten nur den Einnahmenmix einzelner Parteien. Das Eingeständnis ist klar: Die Schweizer Transparenzregeln sind so löchrig, dass am Schluss niemand weiss, wer finanziell stark oder schwach dasteht.

Transparenz soll laut Lehrmeinung zeigen, wer die Politik finanziert, und dadurch das Vertrauen in die Demokratie stärken. Doch was, wenn die Daten kein Gesamtbild geben? Wenn Spenden ohne Limits fliessen, während Parteien vom Geld Dritter abhängig sind? Dann droht die Transparenz mehr zu verschleiern, als sie enthüllt.

Mitarbeit: Jennifer Steiner und Luca Obertüfer.

Balz Oertli ist Teil des WAV Recherchekollektivs. WAV betreibt gemeinsam mit anderen Akteur*innen das Online-Transparenzportal Moneyinpolitics.ch, das die Politikfinanzierungsdaten bereinigt und durchsuchbar aufbereitet.

Dieser Artikel wurde durch den Prix Média Newcomer finanziert. Der Preis ermöglicht mehrere Recherchen. Nach deren Publikation findet ein öffentliches Voting statt. Am 24.10. wird der Siegerartikel in Bern prämiert.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 60 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3380 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 2100 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 1020 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?