In diesem Text erfährst du alles, was du über die Initiative wissen musst.

Beim Abstimmungskampf zur 99-Prozent-Initiative ist es wie bei der Aufführung eines Theaterstücks: Alle kennen ihre Rolle auswendig. Die JUSO stellt soziale Ungerechtigkeiten an den Pranger und konservative Parteien halluzinieren eine Gefahr für das „Erfolgsmodell Schweiz” herbei. Geschmacklose Bilder dürfen bei der Inszenierung nicht fehlen: Eine rote Zecke mit Hammer und Sichel auf dem Rücken blickt böse vom SVP-Banner.

Nicht nur die SVP, auch die FDP, die Mitte und die Grünliberalen, genauso wie der National- und der Ständerat sind entschieden gegen die Vorlage der JUSO, über die am 26. September abgestimmt wird.

Der Widerstand ist reichlich überzogen. Denn was die Initiative will, ist weder radikal noch gefährlich für den Kapitalismus.

Zum einen, weil es die Eigentumsverhältnisse unangetastet lässt. Die Initiant:innen betonen es immer wieder: Ein Prozent der Bevölkerung verfügt über 43 Prozent des Vermögens. Die Initiative bekämpft diesen Missstand nicht direkt, sondern auf Umwegen. Sie will nicht die Vermögen stärker besteuern, sondern das Einkommen, das diese Vermögen generieren.

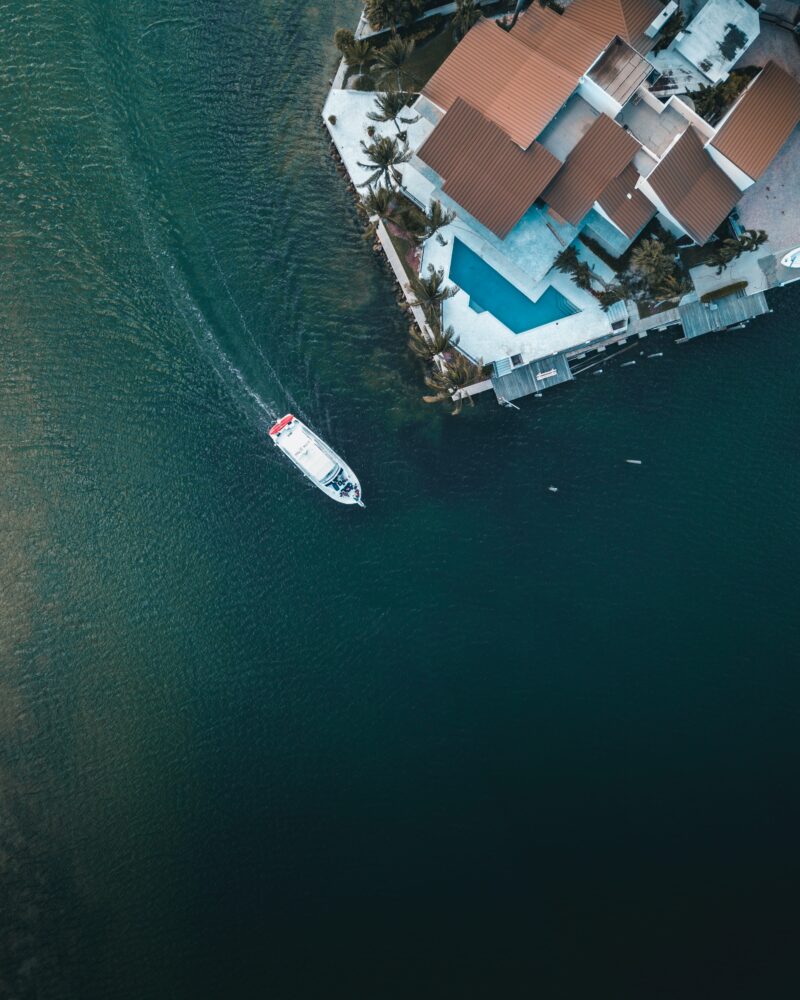

Zum Beispiel die Mieteinnahmen, die ein Hauseigentümer einkassiert. Die Hoffnung ist, dass so auch die Vermögen der Reichsten schrumpfen. Die Initiative stellt aber weder direkt in Frage, ob es gerecht ist, dass Eigentum überhaupt noch mehr Eigentum generiert – geschweige denn, ob es Sinn ergibt, dass einem Menschen ein Haus gehört, in dem er nicht wohnt.

Ginge es wirklich um Vermögensungleichheit, müsste auf den Bannern stehen: „We are the 23 percent.”

Die Vorlage ist auch deswegen nicht antikapitalistisch, weil sie nur gewisse Kapitalist:innen betrifft, andere wiederum nicht. Ein Prozent der Bevölkerung besitzt zwar 43 Prozent des Vermögens. Aber: 12 weitere Prozent der Bevölkerung besitzen die nächsten 40 Prozent des Vermögens. Und nicht 99 Prozent, sondern nur etwa ein Viertel der Personen in der Schweiz hat gar kein Vermögen. 10 Prozent der Menschen in der Schweiz leben unter der Armutsgrenze. Aus linker Perspektive sollte es vor diesem Hintergrund eigentlich keine Rolle spielen, ob jemand 37 Millionen Franken Vermögen besitzt oder eine Million. Ginge es wirklich um Vermögensungleichheit, müsste auf den Bannern stehen: „We are the 23 percent.”

Doch das ist es gerade nicht, was die JUSO hervorhebt. Sie macht stattdessen klar, dass sie nur die ganz, ganz schlimmen „Bonzen” meint. Sie will nämlich nur Kapitaleinkommen über einem vorgeschlagenen Schwellenwert von 100’000 Franken stärker besteuern. Das ist willkürlich. Kapitalist:in ist nicht erst, wer eine Yacht in Nizza hat oder eine Villa am Zürichberg. Kapitalist:in ist auch der Ladenbesitzer, die Start-up-Gründerin, der Partner in einer Anwaltskanzlei – kurz: alle, die mit ihrem Eigentum einen Mehrwert erzielen, ganz egal, wie gross der ist. Diese Menschen betrifft die Initiative – entgegen den Befürchtungen der Gegner:innen – aber nicht.

Schaut man die globale Vermögensverteilung an, wirkt die 99%-Parole noch absurder: Der sogenannte „Mittelstand” in der Schweiz, den die Initiative finanziell entlasten möchte, gehört global gesehen nämlich zu den reichsten. Und das reichste Prozent der Schweizer:innen hat ihr Vermögen nicht auf Kosten mittelständischer Schweizer:innen, sondern auf dem Rücken von Menschen in anderen Teilen der Erde erwirtschaftet.

Die Rhetorik der Initiative verstellt so den Blick auf das Wesentliche: Kapitalismus ist keine Frage von individueller Schuld, sondern eine wirtschaftliche Funktionsweise, die systematisch Ungerechtigkeit produziert. Es bedarf zudem einer ausdifferenzierten Analyse unterschiedlicher Klassen statt des plumpen „Die da oben, wir hier unten”.

Dass die Initiative sich nur auf Kapitaleinkommen, nicht das Kapital an sich und zusätzlich nur auf sehr hohe Kapitaleinkommen beschränkt, macht ihre Forderung letztlich zu einer bürgerlichen: Sie strebt einen „gerechten” Kapitalismus an, ungeachtet der Tatsache, dass das ein Widerspruch in sich ist. Die Besitzenden und die Lohnabhängigen bleiben dieselben.

Beispiele für politische Vorstösse, die grundsätzliche Fragen aufwerfen, gibt es. So wurde in Berlin die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen” lanciert. Sie will die grössten Immobilienbesitzer der Stadt per Volksentscheid enteignen und die Mietobjekte vergesellschaften.

Da wir uns aber immer noch in der Schweiz befinden, reden wir lieber über Steuern für die „Superreichen”. Das macht es einem Grossteil der Bevölkerung ohnehin leichter: Schuld sind ja die „Abzocker” da oben, das eine Prozent. „Wir” sicher nicht, auch wenn damit neben Migroskassiererinnen und Kindergärtnern mitunter auch Managerinnen und Erben gemeint sind. Diese Menschen können also getrost ein Ja in die Urne legen. Denn in der Schweiz bleibt sowieso alles beim Alten.

Man mag es der JUSO angesichts der heftigen Reaktionen und der miserablen Erfolgschance selbst bei dieser harmlosen Initiative nicht verübeln, dass sie eine Politik der kleinen Schritte verfolgt. Die Schweiz ist wahrlich nicht bereit für eine Enteignungsinitiative. Eine höhere Besteuerung auf Kapitaleinkommen wäre eindeutig eine Verbesserung.

Trotzdem: Wenn die Auffassung dessen, was als „radikal” gilt, immer näher an den Status Quo rückt, werden Forderungen, die Ungerechtigkeiten an der Wurzel packen, noch unmöglicher. Und letztlich verfehlt die JUSO beide ihre Ziele: Weder wird die Initative einen realpolitischen Effekt haben. Noch verschiebt sie den Diskurs nach links — dafür ist sie schlicht zu gefällig.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 10 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 780 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 350 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 170 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?