Überschwemmungen in Pakistan, Waldbrände in Südfrankreich, Dürren in ganz Europa. Der vergangene Sommer zeigte einmal mehr: Die Klimakrise ist keine abstrakte Gefahr mehr, sondern Realität. Dieser Tage treffen sich Vertreter*innen aus der ganzen Welt zum wiederholten Mal zu einer Weltklimakonferenz, um über die Bekämpfung zukünftiger Katastrophen zu verhandeln.

Aus einer vergangenen Verhandlung stammt etwa die Zahl 1.5 Grad, die mittlerweile den meisten bekannt ist: So stark darf sich die Atmosphäre maximal aufheizen, wenn wir das Schlimmste noch verhindern wollen. Eine andere Zahl wird weniger oft erwähnt: 100 Milliarden US-Dollar. Die sogenannten Industriestaaten verpflichteten sich im Pariser Abkommen auch dazu, ab dem Jahr 2020 jährlich diesen Geldbetrag zusammenzulegen und an „Entwicklungsländer” zu zahlen, damit diese Massnahmen zur Bekämpfung der Klimakatastrophe ergreifen können.

Auch die Schweiz muss einen Teil dieses Gelds bezahlen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht zeigt allerdings: Sie zahlte bisher weit weniger, als sie versprochen hatte.

Reich, aber unschuldig?

Ein Blick in die vergangenen Jahre zeigt, wie schwierig es ist, in den drängendsten globalpolitischen Fragen in Klimasachen Einigung zu finden.

Die UNO-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 etwa war ein Reinfall: Zu keinem der vorgängig geplanten Traktanden konnte ein Konsens erreicht werden. Am Ende kam kaum mehr dabei herum als die Einigung, dass die Klimaerwärmung ein wichtiges Thema sei, dem man sich annehmen sollte. Verbindliche Beschlüsse: Fehlanzeige. Eine lose Abmachung wurde dennoch getroffen und in den folgenden Jahren gefestigt: Ab dem Jahr 2020 sollten 100 Milliarden US-Dollar als Klimafinanzierung von Industriestaaten an Entwicklungsländer fliessen.

Die Hälfte der Gelder soll Projekten zugutekommen, die Treibhausgasemissionen verringern, zum Beispiel Solarparks. Die andere Hälfte soll dazu dienen, dass sich die besonders von der Klimakrise betroffenen Länder an deren Auswirkungen anpassen können. Die Idee: Da Industriestaaten für den Grossteil der Emissionen verantwortlich sind, sollen sie auch den Grossteil der Massnahmen bezahlen.

Doch die Abmachung war von Anfang an ungenau. Vor allem weil die Konferenzen nie festlegten, wer wie viel Geld zu diesen 100 Milliarden beitragen muss. Stattdessen soll jedes Land selbst entscheiden, welcher Betrag angemessen sei – je nach der eigenen Emissionsmenge und den finanziellen Mitteln. Bereits hier haben die Länder viel Spielraum: Denn der „angemessene” Betrag fällt sehr unterschiedlich hoch aus, je nachdem was stärker gewichtet wird, Wohlstand oder Masse an Emissionen.

Der Bundesrat kam 2017 zum Ergebnis: Ab 2020 soll die Schweiz zwischen 450 und 600 Millionen pro Jahr für die Klimafinanzierung beisteuern. Im Bericht steht zudem: „Allgemein gilt, dass der faire Anteil der Schweiz umso höher ausfällt, je stärker die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gewichtet wird. Dies liegt daran, dass die Schweiz als wohlhabendes Industrieland über eine Wirtschaft verfügt, die relativ wenig Treibhausgasemissionen verursacht.”

Heisst: Die Schweiz sei zwar reich, aber vergleichsweise wenig beteiligt an der Klimakrise. Als Grundlage für diese Behauptung stützt sich der Bundesrat auf das Treibhausgas-Inventar. Darin wird angegeben, wie viel Emissionen die Schweizer Wirtschaft verursacht. Allerdings: Im Inventar werden nur Emissionen ausgewiesen, die aus Schweizer Boden ausgestossen werden. Die Emissionen, die während der Produktion importierter Güter im Ausland entstanden sind, gehören nicht dazu.

„Fair” sähe anders aus

Berichte von Alliance Sud und Caritas kommen zu einem anderen Ergebnis als der Bundesrat. Beide schätzen den „fairen” Anteil der Schweizer Klimafinanzierung auf zwischen 735 Millionen und 845 Millionen im Jahr. Deutlich höher als die Schätzungen des Bundesrats. Der Grund dafür: Der Bericht der Alliance Sud stützt sich nicht auf das Treibhausgas-Inventar, sondern rechnet auf Basis der Konsumationsprinzips. Dieses schliesst auch Emissionen durch importierte Güter mit ein.

Der Alliance Sud-Bericht sagt also: Die Schweiz verantwortet nicht nur das CO2, das auf ihrem Boden verursacht wird, sondern auch das CO2, das durch den Konsum der Schweizer*innen weltweit ausgestossen wird. Und in dieser Zahl sind die Emissionen, die durch Investitionen des Schweizer Finanzplatzes oder den internationalen Flug- und Schiffsverkehr ausgestossen werden, noch nicht einmal einberechnet. Werden sie mitgerechnet, kommen beide Organisationen sogar auf eine Milliarde Franken im Jahr.

Ein paar Zahlen zeigen, wie wichtig diese Unterscheidung ist: Nach dem sogenannten „Territorialprinzip”, auf dem der Bundesrat aufbaut, verursacht die Schweiz 5 Tonnen CO2 pro Person und Jahr; nach Konsumationsprinzip allerdings rund 14 Tonnen. Bei kaum einem anderen Land ist die Lücke zwischen diesen zwei Zahlen so gross wie in der Schweiz.

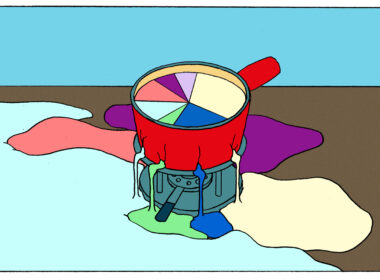

Als Veranschaulichung: Für jede Tonne Klimagas, die in der Schweiz entsteht, gehen zwei weitere Tonnen irgendwo auf der Welt für die Schweizer

Konsument*innen in die Atmosphäre. Damit gehört die Schweiz im CO2‑Import zu den Spitzenreiterinnen.

Sie profitiert daher besonders stark davon, dass das Pariser Klimaabkommen vom Territorialprinzip ausgeht. Denn das bedeutet: Die Schweiz muss sich nur um knapp einen Drittel der Emissionen kümmern, die ihre Bürger*innen weltweit verursachen.

So oder so: Für den Bundesrat steht die Zahl zwischen 450 und 600 Millionen als „fairer” Beitrag zur Klimafinanzierung seit 2017 fest. Doch neue Zahlen zeigen nun: Die Schweiz konnte 2020, im ersten Jahr also, in dem das 100-Milliarden-Ziel umgesetzt werden soll, nicht einmal dieses tief gesetzte Ziel erreichen. In einem Bericht der Schweiz an das UNFCCC vom September dieses Jahres gibt die Schweiz gerade einmal 411 Millionen US-Dollar an, die 2020 in die Klimafinanzierung geflossen sind. Davon fliessen allerdings nur 329 Millionen US-Dollar direkt in Projekte, die der Abschwächung oder Anpassung an die Klimakrise dienen. Der Rest geht an internationale Fonds oder an Banken, die das Geld dann weiterverteilen sollen.

Die Schweiz ist in ihrem Scheitern nicht allein. Laut der OECD brachten alle Industriestaaten im Jahr 2020 zusammen rund 83 Milliarden US-Dollar für die Klimafinanzierung auf – also fast 20 Prozent weniger als abgemacht. Und dabei wurde noch nicht untersucht, wofür genau diese Gelder ausgegeben wurden – oder woher sie kommen.

Die Schweiz bricht ihr Versprechen nämlich noch in einem weiteren Punkt: Das UNO-Abkommen über die Klimafinanzierung schreibt vor, dass dafür neue und zusätzliche Gelder mobilisiert werden müssen. Stattdessen zapft die Schweiz für ihre Klimafinanzierung vor allem Gelder aus den bisherigen Töpfen der Entwicklungszusammenarbeit an. In Bern machte eine Aktionsgruppe am vergangenen Montag darauf aufmerksam, dass die Schweiz ein Vielfaches der Gelder für die Klimafinanzierung in den europäischen Grenzschutz investiert.

Obwohl die Ziele der UNO nicht erreicht wurden – in den sogenannten „Entwicklungsländern” wird längst eine neue Forderung laut. Bereits jetzt ist klar, dass es Klimaschäden gibt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können und an die sich vulnerable Länder auch nicht anpassen können. Dazu gehören etwa der steigende Meeresspiegel. Auch für diese Verluste und Schäden sollten die Industriestaaten aufkommen, finden etwa Inselstaaten wie Jamaika. Die Debatte um diese „Losses and damages” steht nun auch im Zentrum der COP27 in Sharm al-Sheik. Doch von einem Zugeständnis hierzu ist in der Schweiz noch keine Spur.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?