Jean Paul Ikolongo sitzt auf einem Plastikstuhl in seiner Hütte und schaut skeptisch. Seit Forscher*innen aus dem Ausland und Politiker*innen aus der fernen Hauptstadt Kinshasa in sein Dorf Mpeka gekommen sind, weiss der Fischer nicht mehr, wem er trauen soll. Ikolongo spürt, dass etwas passiert in seiner Heimat, dem Nordwesten der Demokratischen Republik Kongo. Nur kann er nicht abschätzen, was das für ihn bedeutet.

Es geht um die Frage, ob Ikolongo sein Zuhause verliert oder ob er bleiben soll, um das Weltklima zu retten. Denn sein Dorf liegt nicht nur im zentralafrikanischen Regenwald, sondern gleichzeitig auch im weltweit grössten tropischen Torfgebiet.

Es ist viermal so gross wie die Schweiz und speichert laut Forscher*innen der Universitäten Kisangani, London und Leeds 29 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Würde es freigesetzt, entspräche das den Emissionen, die fossile Brennstoffe in drei Jahren weltweit ausstossen, schreiben die Forscher*innen in ihrer Studie. Soll die Erde nicht noch wärmer werden, muss das Treibhausgas also im Moor bleiben.

Für Öl versteigert

Ausgerechnet im Torfgebiet liegen aber auch die Blöcke Nummer 4, 4B und 22. Sie sind Teil der 27 Regionen, in denen die kongolesische Regierung Öl verortet. 22 Milliarden Barrel sollen es insgesamt sein. Firmen können seit Juli letzten Jahres um Lizenzen bieten, damit sie nach Öl suchen und es gegebenenfalls ausbeuten können. Es wäre ein Milliardengeschäft für ein Land, in dem die meisten Menschen in Armut leben, obwohl es reich an Rohstoffen ist. Die kongolesischen Politiker*innen versprechen, mit den Petrodollars Schulen, Strassen und Stromleitungen zu bauen.

Das haben die Männer aus Kinshasa auch Ikolongo erzählt, als sie ihn im vergangenen Jahr besucht haben. Sie haben ihm zudem erklärt, dass alle 1’000 Einwohner*innen des Dorfes wegziehen müssten, wenn die Ölfirmen kämen, weil es zu gefährlich sei, neben Bohrtürmen zu wohnen, erinnert sich der 60 Jahre alte Vater von 16 Kindern. Aber die Männer hätten versprochen, anderswo schöne Häuser für die Fischer*innen zu bauen.

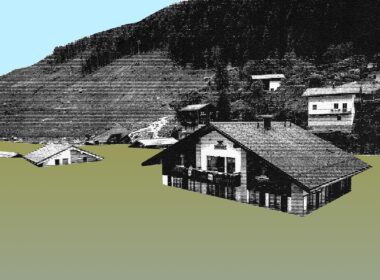

Von einem schönen Zuhause träumt Ikolongo schon lange. Während er in seiner Bude in Mpeka sitzt, schwappt ihm Wasser über die Füsse. Es ist Regenzeit. Fast alle Hütten entlang des Ruki-Flusses sind überschwemmt. Damit Ikolongo mit seiner Familie trotzdem dort wohnen kann, hat er zusätzliche Bretter als provisorischen Boden über dem Wasserspiegel eingezogen. Aber die Fluten dringen immer wieder in die Hütte.

Ein paar Frauen paddeln mit ihren Holzbooten herbei und halten sich am Bretterboden fest. In der Regenzeit können sie sich wie die meisten Menschen am Ruki ausschliesslich mit dem Boot fortbewegen. Das Wasser rund um die Hütten dient als Toilette, Badewanne und Geschirrspülbecken zugleich – ein Nährboden für Cholera – wer krank wird, hat Pech. Bis zum Spital in der Provinzhauptstadt Mbandaka dauert es mit dem Fischerboot einen Tag.

„Wir vegetieren hier vor uns hin wie Tiere im Stall”, schimpft eine Frau. Ikolongo nickt. Er ist Chef über ein paar Hütten in Mpeka. Er kennt die Not. Deshalb überlegt er, ob es vielleicht gut wäre, wenn die Familien wegen der Ölfirmen irgendwo anders leben könnten.

Die grüne Lunge erhalten

Allerdings waren auch Forscher*innen aus Grossbritannien in Mpeka. Sie haben Ikolongo erklärt, das Klima sei schuld, dass er keine Elefanten zum Jagen mehr findet und die Fische immer weniger werden. Er solle bleiben und keine Bäume mehr fällen, haben sie gesagt. Dann werde vieles wieder besser. Aber womit soll seine Frau kochen, wenn nicht mit Feuerholz? Ausserdem kann Ikolongo mit Holz ein gutes Geschäft machen, doch davon später.

Ikolongo ist überzeugt, dass der Wald und das Moor ihm und den anderen Menschen in Mpeka gehören. „Wer immer hier etwas machen will, muss einen Vertrag mit uns schliessen und bezahlen”, fordert er. Zum Beispiel könnten ihm die Ölfirmen, wenn sie kommen wollten, Geld geben, damit er mit den anderen eine Weile aus Mpeka verschwindet. „Dann können die Firmen und die Regierung arbeiten, und danach kommen wir zurück ins Dorf”, hofft der Fischer.

Der Regenwald im Kongo nimmt im Gegensatz zum brasilianischen netto noch Treibhausgase auf. Damit das möglichst so bleibt, finanzieren einige Industriestaaten Klimaprojekte im und rund um den zentralafrikanischen Regenwald. So investiert die Schweiz im Kongo, in Burundi und Ruanda von 2020 bis 2025 rund 33 Millionen Franken. So manchem Geldgeber missfällt es, dass die kongolesische Regierung Lizenzen für Öl-Blöcke im Regenwald ausgeschrieben hat. Sollten die Bohrtürme kommen, stellen einige Geberländer ihre Förderung für Klimaschutz infrage.

Der kongolesische Historiker Aloys Tegera findet das anmassend. Die „grossen Verschmutzer“ im Norden seien reich geworden, weil sie fossile Energien genutzt hätten, sagt er am Telefon. „Und nun erklären sie uns, erhaltet bitte die Lunge der Erde“, ärgert er sich. Wenn der Kongo auf das Ölgeschäft verzichten und 90 Millionen Menschen keine Holzkohle mehr zum Kochen verwenden sollen, müsse das Land entschädigt werden.

Tegera sagt allerdings, dass keinesfalls die kongolesische Regierung das Geld für Klimaschutz bekommen sollte. Sonst lande es in den Taschen Einzelner und komme nicht der Bevölkerung zugute. „Wir brauchen eine neutrale Instanz, die aufpasst, dass es der Bevölkerung vor Ort zugutekommt”, fordert Tegera.

Zu wenig Geld für Klimaschutz

Bisher hat sich nie jemand um den Fischer Ikolongo im Torfgebiet gekümmert. Deshalb hilft er sich selbst. Neun Monate lang hat er mit seinen Söhnen geschuftet und rund 100 Bäume mit der Axt gefällt. Dass die Bäume noch zu jung waren und laut Gesetz hätten stehen bleiben müssen, interessiert ihn nicht. „Wie soll ich sonst meine Familie ernähren“, fragt er und zeigt auf seine baufällige Hütte.

Ikolongos Söhne haben die Stämme zu einer Holzplattform zusammengebunden. Damit wollen sie über den Ruki und den Kongofluss bis in die Hauptstadt Kinshasa schippern. Zwei Wochen werden sie unterwegs sein. Doch erst mal werden sie nur 60 Kilometer weit bis zur Provinzhauptstadt Mbandaka kommen. Dort verlangen Beamte 1’000 Dollar von Ikolongo, damit er passieren darf. Aber das Geld hat Ikolongo nicht. Wenn er Glück hat, bekommt er in Kinshasa 3’000 bis 5’000 Dollar für das Holz. „Vielleicht kann ich die Behörde überreden, dass ich 800 Dollar bezahle, wenn ich zurückkomme“, spekuliert der Fischer. Der Rest muss zum Leben reichen bis zur nächsten Regenzeit. Denn nur bei Hochwasser schafft das Floss die Fahrt bis in die Hauptstadt.

Dort sitzen Männer, die Ikolongo nicht kennt, die aber über sein Schicksal mitentscheiden. Einer davon ist René Ngongo. Der 60 Jahre alte Biologe hat 2009 den alternativen Nobelpreis bekommen, weil er sich zeit seines Lebens für den Schutz von Kongos Regenwäldern einsetzte. Doch der Umweltschützer ist inzwischen selbst Fan des Ölgeschäfts.

Er ist Berichterstatter eines regierungsnahen Thinktanks, der Politiker*innen in ökonomischen und sozialen Fragen berät. Vor seinem Bürogebäude in Kinshasa bewachen zwei Polizisten den Eingang, hinter seinem Schreibtisch steht die kongolesische Fahne, darüber hängt ein Bild des Staatspräsidenten Felix Thsisekedi.

Über die Ölförderung müsse man nachdenken, findet Ngongo. Und das, obwohl nach einer Studie von Greenpeace sechs Prozent des Waldes und des Moores gefährdet wäre, wenn in allen vorgesehenen Gebieten Öl gefördert würde. Ngongo begründet seinen Sinneswandel mit schierer Not: „Wir haben nicht genug Geld, um aus der Armut zu kommen und schon gar nicht für Klimaprojekte.”

Und nun soll der Kongo auch noch ein Drittel seiner Fläche unter Naturschutz stellen. Eine entsprechende Absichtserklärung hat das Land wie die anderen Teilnehmerstaaten auf der Biodiversitätskonferenz in Montreal im vergangenen Dezember unterschrieben. Für den Kongo, so gross wie Westeuropa und mit einem jährlichen Staatsbudget von gerade einmal zehn Milliarden Dollar, ist das eine beinahe widernatürliche Aufgabe, zumal gerade der Krieg gegen eine Miliz im Osten des Landes enorme Summen verschlingt.

Allianz der Regenwald-Staaten

Ngongo hofft auf eine Allianz, die der Kongo, Brasilien und Indonesien auf der Klimakonferenz im vergangenen Jahr gegründet haben. Es sind die Länder mit den grössten Regenwäldern, und sie alle haben dasselbe Problem: Die Bevölkerung ist arm. Künftig wollen sie gemeinsam um Klimabudgets mit den Industrienationen verhandeln. „Zusammen haben wir mehr Macht. Wir könnten zur Regenwald-OPEC werden”, sagt Ngongo mit Blick auf die mächtige Organisation der erdölexportierenden Länder.

Der Regierungsberater ist überzeugt, dass die meisten Leute in ihren Dörfern bleiben wollen. Für etliche Bevölkerungsgruppen seien die Wälder und Sümpfe heilig. „Sie pflegen eine spirituelle Beziehung zur Natur”, weiss Ngongo.

Von seinem Büro ist es nicht weit zu Greenpeace. Die Umweltorganisation logiert im zweiten Stock eines Geschäftsgebäudes in Kinshasa. Die Tür ist verschlossen. Ein Mitarbeiter öffnet einen Spalt, prüft, wer hineinwill und führt erst dann zu Raoul Monsembula. Dessen weisses Hemd mit besticktem Saum leuchtet, aber seine Mine wirkt finster.

Auf Monsembulas Schreibtisch liegen Dokumente, Festplatten und Handys. Er koordiniert die Projekte im zentralen Afrika und schaut der kongolesischen Regierung auf die Finger. Kaum hatte Greenpeace veröffentlicht, dass neun der 27 ausgewiesenen Öl-Blöcke in oder nahe an Naturschutzgebieten liegen, musste Monsembula untertauchen. „Wir arbeiten gegen mächtige Lobbyist*innen und gegen Korruption. Das kann lebensgefährlich sein”, sagt er. Manchmal muss er Frau und Kinder wegbringen, damit ihnen nichts passiert.

Der Wissenschaftler, der an der Universität in Kinshasa lehrt, lacht, wenn er hört, dass die Regierung verspricht, mit potenziellen Öleinnahmen Schulen oder Stromleitungen zu bauen. „Selbst wenn im ganzen Kongo Öl gefördert würde, hätte die Bevölkerung nichts davon”, ist er überzeugt und führt den Export von Rohstoffen als Beispiel an. Seit Jahrzehnten landen wertvolle Bodenschätze wie Koltan, Gold, Kupfer oder Kobalt auf dem internationalen Markt, aber die Menschen im Kongo zählen zu den ärmsten der Welt – wie auch der Fischer Ikolongo in Mpeka.

Er grübelt 650 Kilometer von Kinshasa entfernt in seiner Hütte, ob er mit den Umweltschützer*innen oder mit den Ölfirmen kooperieren soll. Aber egal, wie es kommt, eins weiss er genau. Er will sich endlich satt essen und soliden Boden unter den Füssen haben.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?