Schmetterlinge aus dem Amazonas, Farne aus Ostafrika, Orang-Utans aus Borneo oder Fossilien aus Argentinien: Zehntausende Tierpräparate, getrocknete Pflanzen oder Gesteinsproben aus ehemaligen Kolonien werden heute in den naturhistorischen Sammlungen von Schweizer Hochschulen und Museen gelagert.

Doch wie gelangten sie überhaupt dorthin? Und welches Licht wirft ihre Geschichte auf die Kolonialität der Naturwissenschaften – gerade in der Schweiz?

Schweizer Sammlungen und koloniale Gewalt

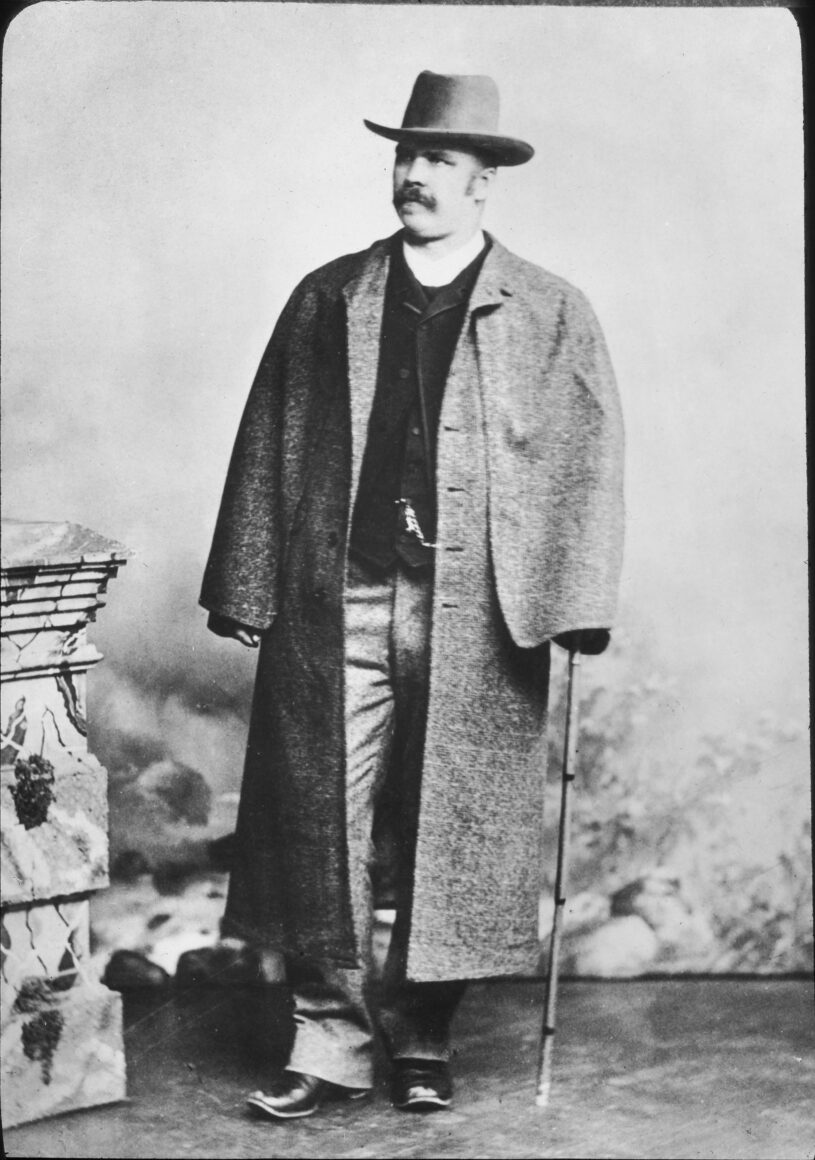

1891 brach der Schweizer Zoologe Conrad Keller gemeinsam mit dem italienischen Fürsten Ruspoli nach Somaliland auf, um die Flora und Fauna des aus europäischer Perspektive noch unbekannten Fleckens in Ostafrika zu studieren. Durchgeführt wurde die Expedition von David Morrison, einem ehemaligen britischen Marinesoldaten, der als Kolonialbeamter in das noch junge britische Protektorat berufen worden war.

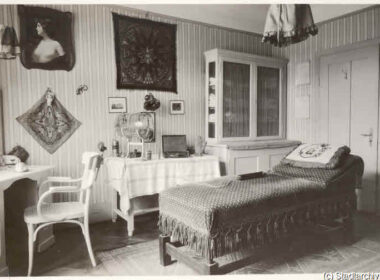

Conrad Keller hatte zuvor in Lausanne, Zürich und Jena Zoologie studiert und arbeitete ab 1875 an der Universität und der ETH in Zürich als Privatdozent. Bereits 1885 hatte er eine von der Geographischen Gesellschaft Zürich finanzierte Forschungsexpedition nach Madagaskar und Ostafrika durchgeführt, um dort Pflanzen- und Tierpräparate zu sammeln.

Somaliland kannte er vor seiner Abreise 1891 nur aus Berichten. Er war also auf die Arbeit und das Wissen der lokalen Somali angewiesen, um das ihm unbekannte Terrain zu bereisen und lokale Tiere und Pflanzen ausfindig zu machen. So begleitete ihn eine Expeditionskarawane, die 39 Kamele, 28 Soldaten, einen Karawanenführer namens Ahmed Ali, zwei Diener, einen Koch und 21 Kameltreiber umfasste und vom Kolonialbeamten Morrison angeführt wurde.

In seinem Expeditionstagebuch beschreibt Keller, wie es laufend zu Konflikten mit der somalischen Bevölkerung kam. Dabei waren die Europäer bereit, Gewalt anzuwenden, um die Somali zur Kooperation zu zwingen:

„Am Morgen verweigern sie [die Somali] abermals [die Kooperation]. Sie haben Pferde zum Angriff. Es wird mit den Waffen gedroht, die Mannschaft rückt aus. Die Somali bieten Frieden u. lassen Wasser holen.”

Auch Keller selbst trug gemäss eigener Aussage immer ein Gewehr auf sich, um sich gegen potenzielle Angriffe zu schützen. Seine Karawane habe einen Scheich als Geisel genommen, nachdem drei somalische Sultane angekündigt hatten, das Expeditionsteam anzugreifen.

Der Widerstand, dem Keller auf seiner Forschungsexpedition in Somaliland begegnete, hing direkt mit der Kolonialherrschaft Grossbritanniens zusammen. 1884, also nur sieben Jahre vor der Forschungsexpedition, hatte Grossbritannien zwar ein Abkommen mit lokalen Herrschern abgeschlossen, das dem Empire die Schutzherrschaft über die Region garantierte. Zahlreiche Sultane akzeptierten das Abkommen jedoch nicht, und wiederholt kam es zu gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen der britischen Protektoratsregierung und der lokalen Bevölkerung. Zwischen 1900 und 1920 führte Grossbritannien daher mehrere brutale Militärexpeditionen durch, um die Herrschaft in Somaliland endgültig zu konsolidieren.

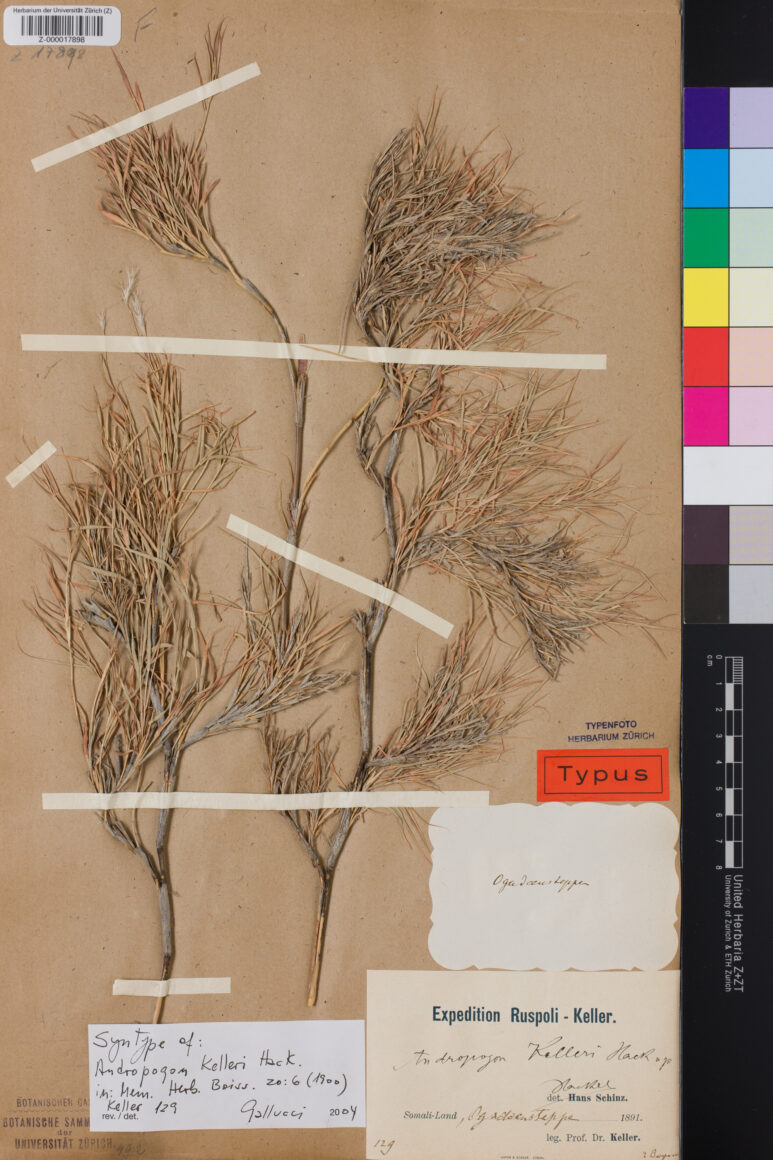

Dank der militärischen und diplomatischen Unterstützung der britischen Protektoratsregierung war die Expedition für Keller ein voller Erfolg: Dutzende Pflanzen- und Tierpräparate konnte er in die Schweiz mitnehmen. Einen Teil seiner Pflanzensammlung übergab er dem Schweizer Botaniker Hans Schinz, der 1892 zum Professor für Botanik an der Universität Zürich und 1893 zum Direktor des botanischen Gartens in Zürich ernannt wurde.

Nur wenige Jahre zuvor war Schinz selbst durch Deutsch-Südwestafrika und Südafrika gereist. In den Sammlungen Kellers identifizierte er über 20 vermeintlich neue Pflanzenarten, von denen er 14 – in Ehren ihres „Entdeckers” – nach Keller benannte. Noch heute befinden sich die Präparate unter diesen Namen in den Vereinigten Herbarien der Universität und ETH Zürich.

Wirklich „neu” waren die Pflanzenarten natürlich nicht. So waren die Somali zum Zeitpunkt der britischen Protektoratsherrschaft bereits mit der Flora und Fauna vertraut, die sie umgab, hatten eigene Namen dafür und kannten sich mit deren Anbau und Nutzen bestens aus.

Die Expertise der lokalen Träger und Sammler, die zum Erfolg der europäischen Expedition beitrugen, ist in den europäischen Herbarien nicht vermerkt.

Auch die Gewaltgeschichte der Präparate haben Schweizer Botaniker*innen nicht in ihren Forschungssammlungen festgehalten: Erinnert wird dort an den wissenschaftlichen Wert, nicht aber an die Geschichte der Pflanzen.

Naturwissenschaftliche Sammlungen als Forschungslücke

Die Forschungsexpedition Conrad Kellers steht exemplarisch für die enge Verbindung zwischen der Entstehung der modernen europäischen Naturwissenschaften und der europäischen Expansion. Insbesondere in taxonomischen Disziplinen wie der Zoologie, der Geologie oder der Botanik benötigten Universitäten und Museen in der Schweiz Vergleichsmaterial aus aller Welt, um im internationalen Wettbewerb um die Bestimmung “neuartiger” Pflanzen- und Tierarten mitzuhalten. Anders als Grossbritannien oder die Niederlande konnten sie dabei nicht auf eigene Kolonialinstitutionen zurückgreifen, denn die Schweiz herrschte formal nie über grössere Überseeterritorien in Asien, Afrika oder den Amerikas.

Seit dem 17. Jahrhundert reisten daher Menschen aus den Regionen der heutigen Schweiz als Kaufleute, Missionar*innen, Söldner, Ärzte oder Wissenschaftler*innen in die Kolonien anderer europäischer Länder. Wie in der Expedition Conrad Kellers waren ihre Reisen oft von kolonialer Gewalt geprägt, und sie profitierten stark vom Wissen der indigenen Bevölkerungen in den europäischen Kolonien. Dabei brachten sie nebst Messdaten kistenweise naturwissenschaftliche und kulturelle Objekte wie Tiere, Pflanzen, Werkzeuge, Statuen oder Ethnographica, aber auch menschliche Skelette und Schädel in die Schweiz zurück.

Bis heute setzen sich im wissenschaftlichen Archivieren, Sammeln und Erforschen der Natur koloniale Praktiken fort, die indigenes Wissen unsichtbar machen und die wissenschaftliche Erschliessung der Natur einseitig im Westen verorten.

In den letzten Jahren setzten sich Kurator*innen zunehmend mit der kolonialen Provenienz ihrer Sammlungen auseinander. 2021 schlossen sich beispielsweise acht Schweizer Museen zur Benin-Initiative zusammen. Die Initiative klärt, wie viele der rund 100 Kunstobjekte aus dem ehemaligen Königtum Benin, die sich heute in der Schweiz befinden, im Zuge der gewalttätigen britischen Strafexpedition von 1897 entwendet wurden.

Naturwissenschaftliche Sammlungen werden hingegen in der Diskussion um Provenienzforschung kaum beachtet, obwohl ihre kolonialen Bestände zu den umfangreichsten gehören. Dabei sollten sich auch die Naturwissenschaften dringend mit ihrer kolonialen Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzen.

Bis heute setzen sich im wissenschaftlichen Archivieren, Sammeln und Erforschen der Natur nämlich koloniale Praktiken fort, die indigenes Wissen unsichtbar machen und die wissenschaftliche Erschliessung der Natur einseitig im Westen verorten.

Grössere Sammlung – bessere Forschung

Rund 70 Prozent der Pflanzenpräparate sind laut einer kürzlich in der Zeitschrift Nature publizierten Studie in europäischen und nordamerikanischen Herbarien gelagert. Dadurch beherbergen Sammlungen in den USA, in West- und Mitteleuropa doppelt so viele Pflanzenarten, wie dort beheimatet sind. Gleichzeitig verfügen tropische Länder, also die Regionen mit der grössten Biodiversität, über die proportional kleinsten Forschungssammlungen. Diese Asymmetrie, so die Studienautor*innen, ist eine direkte Konsequenz des Kolonialismus.

Der erschwerte Zugang zu Tier‑, Pflanzen- und Gesteinspräparaten benachteiligt Wissenschaftler*innen aus ehemaligen Kolonien massiv bei der Erforschung dringender Fragen der Gegenwart.

Für andere Disziplinen steht eine umfangreiche Analyse zwar noch aus, es liegt aber nahe, dass erdwissenschaftliche, zoologische oder paläontologische Sammlungen ähnlich asymmetrisch verteilt sind. Während zum Beispiel die erdwissenschaftliche Sammlung des naturhistorischen Museums Basels über 4 Millionen Objekte umfasst, verfügt das geologische Museum in Bandung auf der Vulkaninsel Java lediglich über rund 400’000 Fossilien, Mineralien und Gesteine.

Der erschwerte Zugang zu Tier‑, Pflanzen- und Gesteinspräparaten benachteiligt Wissenschaftler*innen aus ehemaligen Kolonien massiv bei der Erforschung dringender Fragen der Gegenwart. Denn innerhalb der nächsten Jahrzehnte könnten bis zu einer Million Arten aufgrund menschlicher Eingriffe in die Ökosysteme aussterben. Mit der Zerstörung der Regenwälder geht das Artensterben in den Tropen besonders schnell voran. Naturhistorische Sammlungen sind oft der einzige Einblick in die Vergangenheit der zerstörten Flora und Fauna und zudem die wichtigste Quelle, um Veränderungen in der Biodiversität über einen längeren Zeitraum zu erforschen. Auch in der Klimaforschung spielen Sammlungen eine entscheidende Rolle, zum Beispiel um Veränderungen in der Blütezeit von Pflanzen nachzuvollziehen.

Hinzu kommt, dass sich in europäischen und nordamerikanischen Sammlungen eine überproportional hohe Anzahl sogenannter Holotypen befindet, also Fossilien, Tier- oder Pflanzenpräparate, anhand derer eine neue Art zum ersten Mal beschrieben wurde. Holotypen sind oft einzigartig und dienen bis heute als Referenzen in der taxonomischen Forschung.

Auch unter den Pflanzenpräparaten Conrad Kellers aus Somaliland befinden sich solche Referenzexemplare. Als Resultat kolonialer Sammlungstätigkeiten sind die meisten Holotypen asiatischer, afrikanischer oder südamerikanischer Arten heute in westlichen Sammlungen gelagert. Das resultiert oft in der absurden Situation, dass Forschende aus diesen Regionen nach Grossbritannien, Deutschland, in die USA oder eben in die Schweiz reisen müssen, um die Flora und Fauna ihrer Herkunftsländer zu studieren.

Biopiraterie und die Fortsetzung kolonialer Forschungspraktiken

Noch heute reisen europäische Forschende in tropische Regionen, um nach neuen, medizinisch oder industriell nutzbaren Pflanzen zu suchen. Dabei greifen sie oft auf die Expertise indigener Gruppen zurück, die über ein historisch gewachsenes Wissen über die Wirkung und den Anbau lokaler Heil- und Nutzpflanzen verfügen. Von der Patentierung der Wirkstoffe profitieren allerdings oft nur westliche Konzerne, nicht aber die Menschen in den Herkunftsgesellschaften. Das bezeichnet man auch als Biopiraterie: Die kommerzielle Verwertung natürlicher Ressourcen, ohne die lokale Bevölkerung zu entschädigen.

Um gegen Biopiraterie vorzugehen, hat die UN-Biodiversitätskonvention 2010 das sogenannte Nagoya-Protokoll verabschiedet, das 2014 von der EU und 50 weiteren Staaten – darunter die Schweiz –ratifiziert wurde. Ziel des Protokolls ist eine gerechte Verteilung der Gewinne, die aus genetischen oder chemischen Ressourcen aus der Natur hervorgehen.

In der Biopiraterie setzen sich koloniale Forschungspraktiken fort, die das Wissen indigener Menschen strukturell unsichtbar machen.

Wer heute beispielsweise einen aus Tropenpflanzen gewonnenen Duftstoff kommerziell verwerten möchte, muss theoretisch gewährleisten, dass ein Teil der Produkt- und Patenteinnahmen an indigene Gemeinschaften gehen. In paternalistischer Manier wollte man dadurch gleichzeitig einen finanziellen Anreiz für den Erhalt der Biodiversität im globalen Süden schaffen, indem indigenes Wissen in eine kapitalistische Verwertungslogik eingegliedert wird.

Bei der Umsetzung des Protokolls hapert es allerdings gewaltig. Als Paradebeispiel für die unzureichenden Kontrollmechanismen führt Public Eye das Süssungsmittel Stevia an. Seit Jahrhunderten wird Stevia von indigenen Guaraní in Paraguay und Brasilien angebaut und konsumiert. Konzerne wie Ricola, die Migros oder das Basler Biotech-Unternehmen Evolva verkaufen oder verarbeiten Stevia kommerziell, ohne die Herkunftsgesellschaft dafür zu entschädigen. 2016 versprach Evolva, mit der indigenen Gruppe ins Gespräch zu treten. Im Dezember 2023 wurde das Unternehmen von einem kanadischen Konzern übernommen – weder Kanada noch die USA haben das Nagoya-Protokoll unterzeichnet.

Am weitesten verbreitet ist Biopiraterie im Bereich der digitalen Sequenz-Informationen (DSI) von Erbgut. DSI werden in Online-Datenbanken frei zur Verfügung gestellt. Unternehmen und Forschende können dadurch ohne die Zustimmung oder das Wissen indigener Gemeinschaften auf genetische Eigenschaften biologischer Proben zugreifen und die Bestimmungen des Nagoya-Protokolls umgehen. In der Biopiraterie setzen sich also koloniale Forschungspraktiken fort, die das Wissen indigener Menschen strukturell unsichtbar machen.

Digitalisierung für eine gerechtere Wissenschaft?

Was zudem wichtig ist: Das Nagoya-Protokoll greift nur für genetische Ressourcen, die nach 2014 gewonnen wurden. Ähnlich verhält es sich in der universitären Grundlagenforschung. Auf Forschungsexpeditionen gesammelte Pflanzen- und Tierpräparate müssen heute zwar grundsätzlich im Herkunftsland bleiben. Die Bestimmungen betreffen aber nur Objekte, die seit 2014 gesammelt worden sind – Restitutionen sind nach wie vor keine vorgesehen. Alles, was vor Nagoya – auch unrechtmässig oder unter Anwendung von kolonialer Gewalt – in europäische Sammlungen gelangte, kann dortbleiben.

Um einen etwas besseren Zugang zu naturwissenschaftlichen Sammlungen zu gewährleisten, bemühen sich Schweizer Universitäten heute darum, ihre Bestände online zugänglich zu machen. So haben die Vereinigten Herbarien der ETH und Universität Zürich heute 592’773 ihrer rund 3.8 Millionen Gefässpflanzen, Moose, Algen und Pilze digitalisiert. Schwieriger gestaltet es sich in der Insektenforschung: Anders als die zweidimensionalen Pflanzenbelege lassen sich viele Insekten kaum in ausreichendem Detail visualisieren, um anhand eines digitalen Bildes forschen zu können. Auch in der Geologie stösst die Digitalisierung an ihre Grenzen, wenn es etwa darum geht, Gesteinsproben oder Erze chemisch zu analysieren.

Um die Fortsetzung kolonialer Sammlungs- und Forschungspraktiken zu überwinden, braucht es einen strukturellen Wandel in der Wissenschaft selbst.

Und auch wenn es zur Restitution von Sammlungen käme, stünden Institutionen in ehemaligen Kolonien vor der Schwierigkeit, dass oft die Infrastruktur fehlt, um Herbarbelege, Insektenpräparate oder Gesteinsproben zu lagern. Werden Objekte zurückgegeben, sind im Normalfall nämlich keine finanziellen Mittel zur Aufbewahrung vorgesehen.

Das zeigt, dass Digitalisierung und Restitution allein nicht ausreichen. Um die Fortsetzung kolonialer Sammlungs- und Forschungspraktiken zu überwinden, braucht es einen strukturellen Wandel in der Wissenschaft selbst.

Dazu gehört die Umverteilung von Forschungsgeldern genauso wie die Abschaffung von Visa-Schranken für Wissenschaftler*innen aus Asien, Afrika oder Südamerika.

Es ist an der Zeit, indigenen Expert*innen endlich auf Augenhöhe zu begegnen. Denn indigene Menschen sind von den Folgen der Klimakrise besonders betroffen, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen. Ihr Wissen über den Erhalt wertvoller Ökosysteme ist heute unabdingbarer denn je.

Monique Ligtenberg ist freischaffende Historikerin und Gründungsmitglied des Stadtrundgang-Projekts zh-kolonial.ch. Sie kuratiert zurzeit für ETH extract die Ausstellung „Koloniale Spuren — Sammlungen im Kontext”, die am 30. August 2024 eröffnet wird.

Wir suchen neue Beiträge für Geschichte Heute

In dieser monatlich erscheinenden Artikelserie beleuchten Expert*innen vergangene Ereignisse und wie sie unsere Gesellschaft bis heute prägen.

Befasst auch du dich intensiv mit einem geschichtlichen Thema, das für das Lamm interessant sein könnte? Und möchtest du dieses einem breiten Publikum zugänglich machen und damit zu einem besseren Verständnis des aktuellen Zeitgeschehens beitragen?

Dann melde dich mit einem Artikelvorschlag bei: geschichte.heute@daslamm.ch.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 39 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2288 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1365 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 663 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?