„Die Bürgerlichen haben sich das grüne Mäntelchen umgehängt“ und „Jetzt springen alle noch rasch auf den Klima-Zug auf“: Vor den Wahlen waren die Medien voll mit solchen und ähnlichen Schlagzeilen. Die erfolgreiche Klimabewegung scheint die ein oder andere Partei in Angst versetzt zu haben. Doch bereits die ausweichende Antwort der wiedergewählten Petra Gössi auf die Frage, ob die FDP einen Klimagipfel unterstützen würde, hat gezeigt, wie viel Lippenbekenntnisse wert sind.

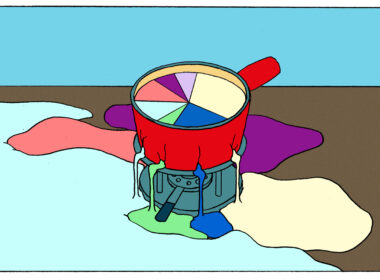

Rhetorische Bemühungen wie diejenigen der Parteien vor den Wahlen sind beispielhaft für symbolische Politik. Der von Murray Edelman geprägte Begriff beschreibt im weiteren Sinne eine Politik, die auf rhetorischer Ebene einen zielorientierten Ansatz verfolgt, in Wirklichkeit jedoch nichts zu leisten vermag. Zwischenzeitlich wird er gerne von Politiker*innen verwendet, um sich gegenseitig der „Pflästerlipolitik“ zu bezichtigen. Die Herausforderung bei der Symbolpolitik liegt darin, sie als solche zu entlarven, denn erst die messbare Wirkung einer konkreten politischen Massnahme weist auf die mögliche Diskrepanz zu den vorausgegangenen Versprechen hin.

Guter Wille allein reicht nicht aus

Die Umweltallianz, bestehend aus Greenpeace, Pro Natura, VCS und WWF, hat analysiert, ob Politiker*innen, die sich in ihrem Wahlkampf zu einem klimafreundlichen Abstimmungsverhalten bekennen, einst gewählt auch wirklich gemäss ihren Versprechungen handeln. Die Resultate sind ernüchternd. Grundsätzlich gilt: Je weiter rechts im politischen Lager, desto beliebter sind ökologische Lippenbekenntnisse. Die Übereinstimmung von ökologischen Wahlversprechen und tatsächlichem Verhalten liegt bei der SVP bei mickrigen 11 %. Bei der FDP sind es 24 %, und die CVP schafft es immerhin, die Hälfte ihrer Versprechen zu halten. Einzig die Grünen und die SP setzen sich konsequent für eine grünere Politik ein und handeln somit im Sinne der jeweiligen Wahlversprechen.

Der Regionale Richtplan definiert, dass pro Einwohner*in 8 m2 Freiraum und pro Arbeitsplatz 5 m2 zu Verfügung stehen sollen. Die aus dem Richtplan hervorgehenden Planungsziele sind für die Behörden verbindlich. Im Gegensatz dazu verstärkt die Gemeindeordnung lediglich den Auftrag an Stadt- und Gemeinderat, Grünräume zu schützen und zu fördern. Somit besitzt der durch die Grünen angeregte und nun implementierte Artikel 2.3 viel weniger Schlagkraft und verkommt zum symbolischen Akt.

Dass besagter Artikel zwar gut gemeint ist, aber leidlich wenig bringt, hat sich denn auch in vergangenen Abstimmungen gezeigt: Am 25. November 2018 haben die Zürcher*innen dem Projekt „Ensemble“ und somit der Überbauung des Hardturmareals zugestimmt. Klar, die 174 Genossenschaftswohnungen, welche die 600 Wohnungen im mittleren Preissegment ergänzen und das Stimmvolk ruhig stellen, sind löblich und ja, Fussball ist auch wichtig. Aber wie war das nochmals mit dem Schutz von Grünflächen?

Die Grünen haben den Abstimmungskampf gegen die Überbauung verloren – und ein etwas genauerer Blick auf das viel gelobte Projekt „Ensemble“ lässt vermuten, dass der von ihnen angeregte Artikel 2.3 eine Farce ist. So wird der im Projekt eingeplante Freiraum nicht wirklich der in der Gemeindeordnung festgehaltenen „Intensität der Nutzung“ entsprechen, wie folgende Rechnung zeigt: Um den Planungsrichtwerten wie auch den zukünftigen ca. 1500 Bewohner*innen gerecht zu werden, müssten auf dem Areal 12’000 m² für Grün- respektive Freiräume einkalkuliert werden. Zuzüglich Fussballstadion würden somit etwa 4000 m² Baufläche für Wohnungen bleiben. Wie auf diesem knappen Platz Bauten entstehen sollten, bleibt schleierhaft. Es ist also anzunehmen, dass dort gespart wird, wo ökonomische Überlegungen fehl am Platz sind: an wertvollem Dreck, der dazu beiträgt, dass sich Kinder in sinnvoller Art und Weise den Hosenboden schmutzig machen können.

Diskrepanz zwischen Versprechen und der Realität

Doch nicht nur in der Umweltpolitik sind die Diskrepanzen zwischen versprochener und messbarer Wirkung von Gesetzen augenscheinlich. Auch die 2017 im Kanton Zürich angenommene Vorlage „Aufhebung der Sozialhilfeleistungen für vorläufig Aufgenommene“ lässt stark am Wirken der zürcherischen Legislative zweifeln. Bis anhin wurden vorläufig aufgenommene Menschen gemäss dem Sozialhilfegesetz unterstützt, so dass ihre berufliche wie auch soziale Integration besser gefördert werden konnte. Eine Mehrheit des Kantonsrats befürchtete jedoch, dass so falsche Anreize gesetzt würden. Gar von einer „Sogwirkung für neue Wirtschaftsmigration“ wurde gesprochen. Deshalb befürwortete die SVP eine Rückkehr zum System der Asylfürsorge. Sie argumentierte, dass durch die Kürzung der finanziellen Unterstützung die Erwerbstätigkeit der Betroffenen gefördert wird und dass Kanton und Gemeinden fünf bis zehn Millionen Franken einsparen können.

Leichter gesagt als getan, wie sich ein Jahr später zeigt. Dabei hat die SVP auf den ersten Blick alles richtig gemacht; in der Gesetzgebung hat sie ihr Parteiprogramm konsequent umgesetzt. Auch die ersten Tendenzen lassen vermuten, dass das implementierte Gesetz seine Ziele erfüllt, sprich, vorläufig aufgenommenen Menschen steht viel weniger Geld zu Verfügung.

Die versprochene Entlastung – in Bezug auf die erfolgreiche Integration der betroffenen Menschen wie auch finanziell – lässt jedoch sehr stark an der verfügten Änderung zweifeln, wie der unabhängig organisierte Verein Map‑F in seiner Analyse aufzeigt: Einerseits führt die Kürzung der Unterstützungsleistungen entgegen den Erwartungen zu längerfristiger Unterstützungsabhängigkeit. Da sich einige Familien ihre Wohnungen nicht mehr leisten können, sehen sie sich gezwungen, in Kollektivunterkünfte zurückzuziehen. Ein anderes Beispiel berichtet von einer jungen Frau, die sich das ÖV-Ticket zum Betrieb, in welchem sie eine Vorlehre absolviert, nicht mehr leisten kann. Es ist wohl klar, dass solche Situationen in keiner Weise zu einer erfolgreichen Integration beitragen.

Andererseits entlastet das neue Gesetz entgegen den vorausgegangenen Versprechen die Gemeinden finanziell nicht. Im Gegenteil: Da die Kantonsbeiträge nicht ausreichen, um die tatsächlichen Ausgaben zu decken, fallen sogar Mehrkosten an. Die Stadt Winterthur vermeldet beispielsweise, dass der Stadt betreute Kollektivunterkünfte um ein Vielfaches teurer zu stehen kommen, als wenn die betroffenen Menschen in Wohnungen leben. De facto werden also grosszügige Gemeinden wie Winterthur oder Zürich, die mehr Geld sprechen als vorgesehen, für ihre Integrationsbemühungen bestraft. Einzig Gemeinden wie Stäfa, die geflüchteten vierköpfigen Familien noch 1250.- pro Monat zusprechen, können ihr Budget vermutlich entlasten – auf Kosten der Menschlichkeit.

Von politisch links bis rechts grassiert sie: die Symbolpolitik. Als Wähler*in mögen dies angesichts von Wahlen und Abstimmungen düstere Aussichten sein. Wen wählen, wenn der rhetorische Abstimmungskampf nicht nur Schall, sondern auch Rauch ist? Und vor allem: Wieso sich abmühen mit Volksabstimmungen, in denen nur ein Ziel verfolgt wird: mediale Aufmerksamkeit und somit Profilierung einer Partei? Was schliesslich bleibt, ist ein Urvertrauen in und die ungebrochene Loyalität zur Demokratie. Denn es kann sein, dass sich Politiker*innen von der symbolischen Politik verabschieden und plötzlich einschneidende, realitätsverändernde Gesetze erlassen. Und dann sollten Menschen im Parlament sitzen, welche Werte und Ideale, die mit der eigenen Grundhaltung übereinstimmen, vertreten.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?