Yasin wächst gemeinsam mit seinen fünf Brüdern, drei Schwestern und den Eltern in einem kleinen Dorf in Zentralafghanistan auf. Ungefähr tausend Personen leben hier auf über zweitausend Metern über Meer, die meisten betreiben Landwirtschaft, die in erster Linie der Selbstversorgung dient. So auch Yasins Familie, die einen Esel, ein paar Kühe, Schafe und Ziegen hält sowie ein Stück Land hat, auf dem sie Gemüse anpflanzt.

Anfangs geht Yasin zur Schule, was in seinem Dorf nicht selbstverständlich ist. Während er auf den Google-Satellitenaufnahmen das Schulgebäude sucht, erzählt er weiter. Vier Jahre lang besucht er die Schule, doch der Lehrer schlägt ihn oft. Ausserdem sei die schulische Ausbildung schlecht gewesen, meint Yasin, weshalb er irgendwann nicht mehr hinging. Sowieso gibt es in seinem Dorf keine richtigen Ausbildungsmöglichkeiten und keine Jobs.

Seit Wochen werden seitens bürgerlicher Politiker*innen und Medien wieder Ängste vor Geflüchteten geschürt. Es heisst, wir befänden uns in einer Krise. Es kämen zu viele Menschen, es gäbe keinen Platz und man müsse das Asylregime weiter verschärfen.

Weniger wird über die Tatsache berichtet, dass es für viele Menschen, die aus ihrem Herkunftsland flüchten, praktisch unmöglich ist, auf legalem Weg in die Schweiz zu gelangen. Stattdessen müssen sie eine Reise voller lebensbedrohlicher Gefahren und Ungewissheiten auf sich nehmen.

Um diesen Weg einigermassen unbeschadet zurückzulegen, sind die meisten auf Hilfe angewiesen. Viele helfen, weil sie helfen möchten, andere gegen Geld, manchmal sehr viel Geld.

Ohne Personen, die Geflüchtete über eine Grenze bringen, ohne Personen, die mit Leuten in Not ihr Essen teilen, ihnen für eine oder mehrere Nächte einen Platz zum Schlafen anbieten oder ihnen den Weg erklären, würden es viele nicht schaffen. Auch in der Schweiz gibt es Menschen, die Geflüchtete und deren Familien unterstützen.

Das ist die Geschichte von drei Brüdern, die im Teenageralter aus Afghanistan geflüchtet sind und von den Leuten, die ihnen dabei geholfen haben. Erzählt wird sie von Yasin* und Fabian*, belegt und veranschaulicht mit Dokumenten, Fotos und Chatverläufen.

Teil 1: „Europa, wo ist das?“

Teil 2: Gefängnis, Pushbacks und Dublin

Teil 3: Hilfe von unerwarteter Seite

Teil 4: Flucht mit dem Wohnmobil

Als er vierzehn oder fünfzehn Jahre alt ist, entschliesst er sich dazu, sein Elternhaus zu verlassen und im Iran Arbeit zu suchen, um seine Familie zu unterstützen. Wie alt er damals ganz genau ist, wissen weder er noch seine Familie, da niemand sein genaues Geburtsdatum kennt. Im Dorfalltag spielt das ohnehin keine Rolle.

Eine lebensgefährliche Fluchtroute

Die Eltern wollen ihn davon abhalten, sie machen sich Sorgen, denn er ist klein und nicht besonders kräftig, erzählt er verlegen lächelnd. Er kann sie schliesslich doch überzeugen, weil ein Bekannter von ihm mitgeht.

Dass die Taliban die Macht übernehmen würden, zeichnete sich vor sechs Jahren noch nicht ab, doch herrschten in einigen Regionen bereits kriegsähnliche Zustände und es kam immer wieder zu Attentaten – auch in der Provinz, aus der Yasin stammt. „Es gingen immer mal wieder Bomben hoch, es war nicht sicher”, erzählt er.

Der Weg in den Iran ist gefährlich und lang. Er führt streckenweise durch schwieriges Gelände und von Taliban kontrollierte Gebiete. Immer wieder kommen Leute um, so auch ein Freund von Yasin, der bei einem Autounfall auf derselben Route tödlich verunfallt.

In der iranischen Hauptstadt Teheran angekommen, arbeitet Yasin während zwei Jahren als Elektriker auf verschiedenen Baustellen. „Es war aber nicht gut“, sagt er. Afghanische Geflüchtete werden im Iran oft am Arbeitsplatz ausgebeutet und leben teilweise unter unwürdigen Bedingungen.

Darüber berichten seit mehreren Jahren NGOs und verschiedene Medien. Im April dieses Jahres hatte der stellvertretende Minister für Information und Kultur des Talibanregimes, Zabiullah Mudschahid, den Iran gar offiziell dazu aufgerufen, Afghan*innen den islamischen Werten entsprechend zu behandeln.

Ohne Pass kaum Rechte

Der Chef zahlt Yasin fast immer weniger Lohn als vereinbart. „Entweder sagte er, ich hätte schlecht gearbeitet, oder er sagte, du bist Afghane und hast keinen Pass, was willst du tun.” Yasin kann sich nicht wehren. Zur Polizei zu gehen, ist keine Option, da er sich illegal im Land aufhält.

Im Iran hört er zum ersten Mal von Europa. Viele Leute meinen, sie wollen dorthin. „Ich dachte mir so – Europa? Wo ist das?”, sagt Yasin und lacht. Ein Freund von Yasin will in die Türkei weiterreisen und Yasin schliesst sich ihm kurzerhand an.

In der Nähe von Istanbul arbeitet er sieben Monate lang gemeinsam mit Hunderten von Geflüchteten in einer Kleiderfabrik an der Nähmaschine. Auch hier arbeitet Yasin wieder ohne Bewilligung und unter schlechten Bedingungen.

In der Türkei fasst Yasin schliesslich den Plan, in ein Land zu gehen, in dem es tatsächlich sicher ist und wo er eine Zukunftsperspektive haben könnte. Er recherchiert im Internet und versucht, mehr über Europa herauszufinden.

Ein Bekannter schlägt ihm vor, nach Griechenland weiter zu ziehen. Yasin stimmt zu, immer noch ohne konkretes Ziel, aber mit dem Wunsch, die Türkei zu verlassen. Die beiden schaffen es, die türkisch-griechische Grenze zu passieren, landen aber im berüchtigten Camp Moria auf der Insel Lesbos, das im September 2020 abbrannte.

Gestrandet in Moria

„Man kann halt, wenn man in einer Gruppe ist, oft nicht genau steuern, welche Route man wählt und wo man schliesslich landet”, erklärt Fabian, eigentlich studierter Psychologe, der mittlerweile zu einem Experten für Fluchtfragen und ‑routen geworden ist.

Er und Yasin sitzen gemeinsam in Fabians Wohnzimmer an einem langen Holztisch, während Yasin seine Geschichte erzählt. Zu Fabian und dazu, wie sich die beiden kennenlernten, später mehr.

In Moria hört Yasin zum ersten Mal von der Schweiz. „Eigentlich dachte ich, Schweden wäre ein gutes Land. Aber als ich auf Google Maps nachschaute, bemerkte ich, dass es einfach viel zu weit weg ist”, erzählt Yasin.

Dann habe er Bilder von der Schweiz gesehen, von verschneiten Bergen im Winter. „Das sah sehr schön aus, und Leute, die ich auf der Flucht kennenlernte, meinten, die Schweiz, Frankreich und Deutschland seien gute Länder.”

Yasin versucht, von Moria weiter nach Athen zu gelangen. Bereits beim dritten Versuch hat er Erfolg. Er versteckt sich unter einem Lastwagen, der mit der Fähre nach Athen fährt. Von dort aus geht es mit dem Zug weiter.

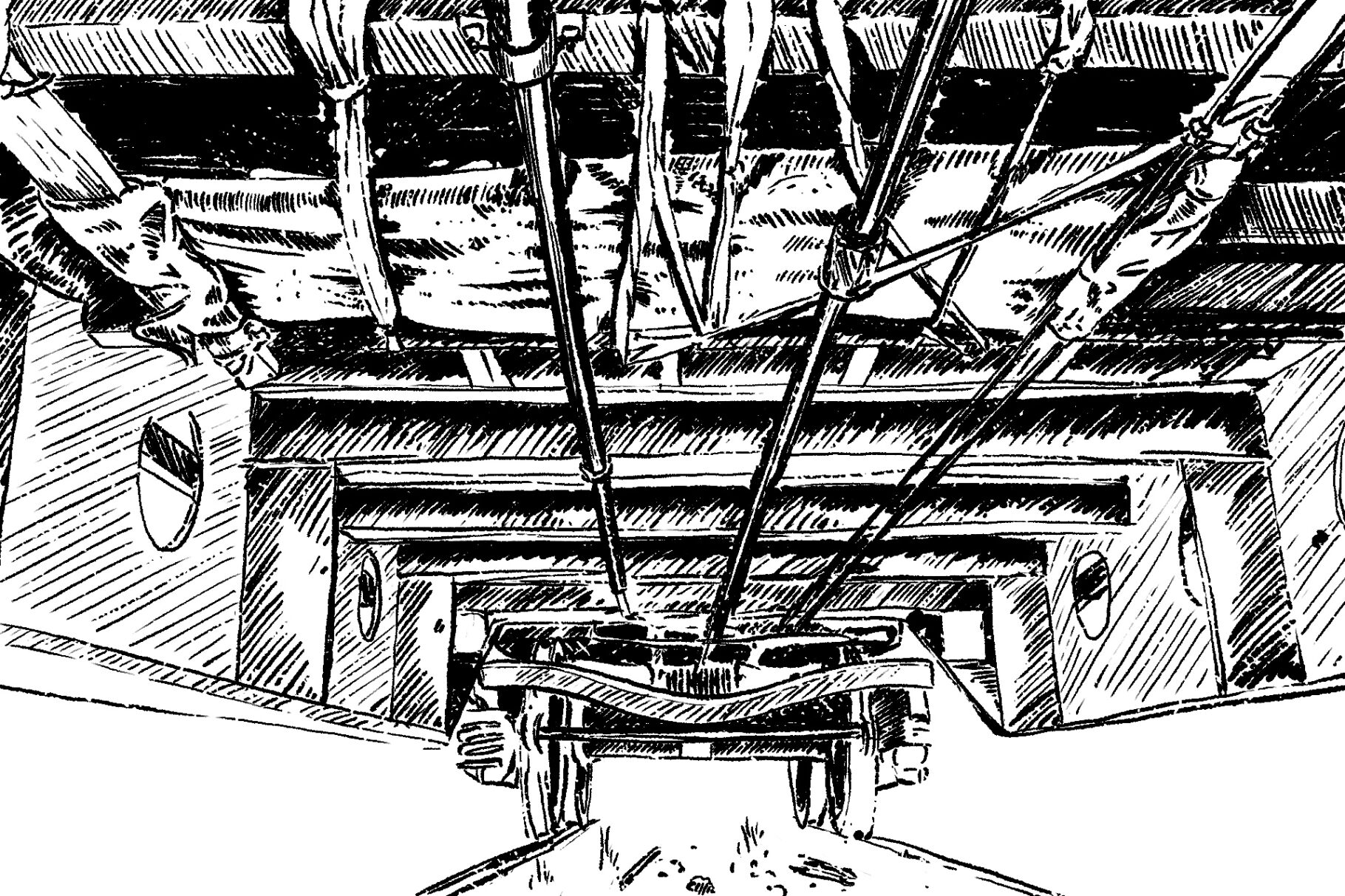

Erneut zückt Yasin sein Smartphone. „Hier habe ich mich versteckt.” Er zeigt ein Selfie von sich auf dem Bahntrassee, im Hintergrund die Zugschienen, dann ein Foto der Unterseite eines Zuges, wo eine Art Polster aus Wolldecken zu sehen ist.

Im Radkasten eines LKW

Die Decken-Konstruktion ist mit Sicherheit lebensgefährlich, aber sie bringt Yasin nach Nordmazedonien. Einmal dort angekommen, ist er etwa dreieinhalb Wochen zu Fuss unterwegs.

Mindestens sechs Mal versucht er, über die Grenze zu gelangen, aber er wird jedes Mal aufgegriffen und zurückgeschickt. Dann hat er endlich Glück. An einer Tankstelle im Grenzgebiet versucht Yasin zusammen mit einer Gruppe von Leuten, sich in den Lastwagen zu verstecken, die hier einen Zwischenstopp einlegen.

Plötzlich tauchen Sicherheitskräfte auf und die Geflüchteten rennen weg. Alle bis auf Yasin, der sich im Gebüsch versteckt und dem es danach gelingt, sich in einen der Lastwagen zu schmuggeln.

Die Destination des Fahrzeuges kennt er nicht, doch hat er zuvor auf Google Maps gesehen, dass die Autobahn, an der die Tankstelle liegt, nach Serbien führt. Die Richtung stimmt also schon mal. „Als ein Chauffeur kurz weg war, bin ich unter seinen Laster gekrochen und habe mich dort versteckt, wo das Reserverad montiert ist.”

Die Fernfahrer*innen, die auf der Balkanroute unterwegs sind, wissen, dass Leute versuchen, mithilfe ihrer Fahrzeuge weiter nach Westen zu gelangen. Viele machen deshalb Kontrollgänge, auf denen sie nach blinden Passagier*innen suchen. „Der Chauffeur lief noch um das Fahrzeug herum, aber er fand mich nicht.“

Der Lastwagen fährt los. „Es war sehr, sehr kalt und der Lastwagen fuhr so schnell”, sagt Yasin. „Manchmal habe ich die Hand, mit der ich mich festhielt, nicht mehr gespürt.”

Yasin befindet sich in einer Nische unterhalb des Fahrzeugs, wo sich das Reserverad befindet und wo er wenig Schutz vor Wetter und Fahrtwind hat, während das Fahrzeug mit 100 Kilometer pro Stunde über die Autobahn brettert. Der Lastwagen bringt Yasin bis nach Serbien.

Nach einigen Wochen gelingt es ihm, auch dieses Land zu verlassen. Gemeinsam mit einem Freund, den er in Serbien kennenlernt, versteckt sich Yasin erneut in einem Laster, dieses Mal in einem, der Kleidung transportiert.

Mit einem Stück Metall schneiden Yasin und sein Freund die Plastikplane des Lagers an einer Stelle auf und verstecken sich zwischen den Kleidern. „Es war ein Glück, denn es hat stark geregnet in dieser Nacht und in den Kleidern war es schön warm“, sagt Yasin lächelnd. Und fügt hinzu: „Dafür hatte ich nichts zu Essen dabei.”

Knapp zwei Tage lang bleiben Yasin und sein Freund im Laster. Yasin schaut ab und zu auf Google Maps nach, wo sie sich gerade befinden. „Irgendwann sah ich, dass wir in Deutschland waren.” Das Fahrzeug fährt durch Münchens Innenstadt, als die beiden beschliessen, abzuspringen.

Endlich in Zürich

Als der Laster an einer Ampel hält, klettern sie nach draussen. „Wir waren mitten in der Stadt und es hatte viele Leute. Sie schauten uns an und dachten vermutlich, wir seien Diebe.”

Die beiden befinden sich in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Yasin und sein Freund kriegen Hilfe von einem befreundeten Afghanen, der vor Ort lebt. Sie geben ihm ihr restliches Bargeld, damit kauft er für Yasins Freund ein Ticket nach Frankreich und für Yasin eines nach Zürich.

Von Zürich aus, wo Yasin sich bei den Behörden meldet, wird er in ein Asylzentrum nach Neuchâtel gebracht. „Ich sagte den Leuten, dass ich fünfzehn Jahre alt bin. Aber der Leiter sagte: „Nein, du bist achtzehn.”

Er wird in der Folge zwischen verschiedenen Asylzentren hin- und hergeschoben, bis er in einem Camp in der Nähe einer deutschschweizerischen Stadt landet, wo er bis vor Kurzem wohnte.

In welches genau, wird in diesem Artikel nicht erwähnt – einerseits um ihn selbst zu schützen, andererseits zum Schutz seines Freundes Fabian, den er kurze Zeit später kennenlernt und der während Yasins Erzählungen neben ihm sitzt.

Kurz vor Yasins Ankunft im Asylzentrum, in dem er bis heute lebt, beschliessen Fabian und seine Partnerin Nora, beide Anfang dreissig und studierte Psycholog*innen, dass sie sich für Geflüchtete engagieren wollen.

„Wir hatten damals das Gefühl, es passiert so viel Schlimmes auf der Welt und wir wollten mehr tun, als einfach irgendeiner Organisation Geld zahlen”, erinnert sich Fabian. Die beiden informieren sich über verschiedene Angebote, die Freiwillige und Geflüchtete zusammenbringen und entscheiden sich für einen Verein, der unter anderem Alltagsbegleitungen organisiert.

Neue Freunde

Es ist eine glückliche Fügung. Nach einem ersten Treffen, das von einem Vereinsmitglied begleitet wird, treffen sich Yasin, Fabian und Nora bald ein erstes Mal nur zu dritt.

Das Pärchen zeigt Yasin die Stadt und sie unterhalten sich, so gut es geht, denn Yasin spricht zu diesem Zeitpunkt noch praktisch kein Deutsch und auch kein Englisch. „Du konntest damals nur von eins bis hundert zählen und hast uns das dann auch demonstriert“, sagt Fabian und die beiden lachen vergnügt. Das war vor etwas mehr als zwei Jahren.

„Alltagsbegleitung kann alles Mögliche sein”, sagt Fabian heute. „Das kann von praktischer Unterstützung bei der Kommunikation mit Behörden über gemeinsames Kaffeetrinken bis hin zu Sprachtraining reichen.” Er hält kurz inne und blickt zu Yasin: „Bei uns ist eine Freundschaft daraus entstanden. Eigentlich sind wir mittlerweile schon ein bisschen eine Familie.” Yasin nickt und fügt hinzu: „Genau, mit viel Wärme.”

Von Menschlichkeit und Google Maps – eine Reportage in vier Teilen

Teil 1: „Europa, wo ist das?“

Teil 2: Gefängnis, Pushbacks und Dublin (Publikationsdatum: 25.01.2023)

Teil 3: Hilfe von unerwarteter Seite (Publikationsdatum: 26.01.2023)

Teil 4: Flucht mit dem Wohnmobil (Publikationsdatum: 02.02.2023)

*Die Namen von Yasin und Fabian wurden auf ihren Wunsch hin geändert.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 54 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3068 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1890 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 918 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?