Niemand hätte in der mittelalterlichen Schlossanlage hochmoderne Vorgänge vermutet. Doch im streng getarnten Bletchey Park nördlich von London verbarg sich während des Zweiten Weltkriegs die britische Dechiffrierzentrale: An raumfüllenden elektromechanischen Rechnern entschlüsselten hoch spezialisierte Fachkräfte geheimdienstliche Nachrichten der Deutschen und trugen damit zum Erfolg der Alliierten in der Normandie bei. 80 Prozent dieser Fachkräfte waren Frauen.

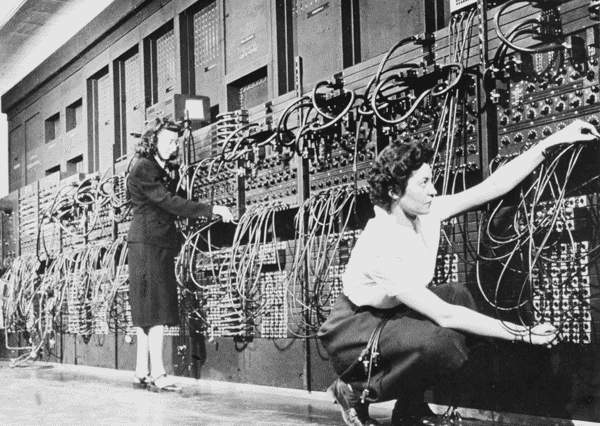

Dasselbe Bild zeigte sich in den USA, wo das „Ballistic Research Laboratory” während des Kriegs rund 200 Frauen einstellte. Die US-Armee entwickelte nämlich den ersten programmierbaren elektronischen Universalrechner, um den Flug von Waffenprojektilen berechnen zu können. Die am Projekt beteiligten Frauen bedienten diesen „ENIAC”-Computer nicht nur, sondern waren auch an den komplizierten mathematischen Berechnungen für die Hardware der Maschine beteiligt.

All dies ging vergessen. Die Geschichtsschreibung hat diese Frauen getilgt, die Populärkultur wertet sie ab. Keine amerikanische Zeitung berichtete über Adele Goldstine – nicht während und nicht nach dem Krieg – obgleich sie das erste Computerhandbuch zur Bedienung des ENIAC geschrieben hatte. Stattdessen berichteten sie über ihren Mann Herman, einen Mitentwickler des Rechners.

Wie ihr erging es anderen sogenannten „ENIAC girls”, die Berichterstatter*innen teils gar aus Bildern schnitten. Hollywood realisierte zwei Filme über die britische Entzifferung der deutschen Geheimcodes, doch sowohl „Enigma” (2001) als auch „The Imitation Game” (2014) verfälschen rückblickend das Bild: Sie fokussieren auf Alan Turing, der den berühmten „Colossus”-Computer entwickelte und verschweigen den wesentlichen Beitrag von Frauen. In „The Imitation Game” bleibt Keira Knightley bloss die Rolle einer Gespielin, die Arbeit ihrer Figur als Entschlüsslerin wird kaum thematisiert.

Die unsichtbaren Frauen der Computerbranche

Die Geschichtsschreibung hat Computerarbeiterinnen lange Zeit unsichtbar gemacht. Deshalb erscheint das Bild der Entschlüsslerinnen heute so unglaubhaft – schliesslich gilt die Informatik inzwischen klar als Männerdomäne.

Jennifer Light, Pionierin der feministischen Informatikgeschichte, war aber bereits im Jahr 1999 überzeugt, dass die Frauen in diese Geschichte zurückgeschrieben werden müssen, an der sie immer beteiligt waren – gerade zu der Zeit, in der Computer für das tägliche Leben so zentral wurden.

Das ist uns in den letzten gut zwanzig Jahren nicht gelungen. Und dieses Scheitern zeigt sich auch in den aktuellen Zahlen: Im Jahr 2017 waren bloss 16 Prozent der Informatikstudierenden an Schweizer Universitäten Frauen; unter erwerbstätigen ICT-Spezialist*innen betrug der Frauenanteil 2020 nur 18 Prozent. Und dies trotz der zahlreichen Kampagnen an Sekundarschulen und Gymnasien, die mehr Frauen für die MINT-Studiengänge – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – begeistern wollen.

Bis Kriegsende war mit „computer” keine Maschine, sondern eine menschliche – genauer: weibliche – Rechnerin gemeint.

Die Geschichtswissenschaft hat sich bisher wenig mit diesem Phänomen auseinandergesetzt; für die Schweiz gibt es keine Studien. Die US-amerikanische und britische Geschlechtergeschichte der Computerbranche zeigt eine ähnliche Entwicklung in beiden Ländern. Und ihre aktuelle Situation ist vergleichbar mit der Schweiz: In den USA ist lediglich ein Viertel der IT-Angestellten weiblich, in Grossbritannien waren es 2020 nur 17 Prozent.

Wie kommt es also, dass Frauen in der frühen Computerbranche so präsent waren, aber im 21. Jahrhundert nicht mehr? Wann wurden sie aus der IT-Branche verdrängt?

Programmieren: Wie ein Abendessen planen

Bis Kriegsende war mit „computer” keine Maschine, sondern eine menschliche – genauer: weibliche – Rechnerin gemeint. Einige Frauen der kriegsdienstlichen Rechenindustrie konnten nach Kriegsende in den öffentlichen Dienst oder die Privatwirtschaft wechseln. Dies galt aber längst nicht für alle. Die Zahl der Frauen in der Computerindustrie lag etwa in den USA bis 1973 stets unter 15 Prozent.

Doch auch wenn die absoluten Zahlen lange Zeit tief waren: Es gab Frauen in der Informatik, und für sie bedeutete die Branche eine grosse Chance. Die IT stand für viele Frauen nämlich in starkem Kontrast zu ihren limitierten Optionen: Sie hatten in der Nachkriegszeit keinen Zugang zu natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, erzählt die amerikanische Technologiehistorikerin Janet Abbate. Das Mathematikstudium bot nur Aussicht auf einen Job als Lehrerin oder Sekretärin. „Und dann kam die Informatikbranche auf, die interessant und innovativ war und in der die Frauen dreimal so gut bezahlt wurden”, so Abbate.

Die IT-Branche wuchs schnell und war auf die weiblichen Arbeiterinnen angewiesen. Selbst das Lifestyle-Heft Cosmopolitan versuchte 1967 Frauen für die IT anzuwerben: „Programming is just like planning a dinner”, hiess es im Artikel – zu Deutsch: „Programmieren ist wie ein Abendessen zu planen.” Die Frauen dominierten die Computerbranche zwar nicht, aber sie waren damals so präsent, dass der Beruf der Computerbedienerin als Frauenberuf galt.

Wir suchen neue Beiträge für Geschichte Heute

In dieser monatlich erscheinenden Artikelserie beleuchten Expert*innen vergangene Ereignisse und wie sie unsere Gesellschaft bis heute prägen.

Befasst auch du dich intensiv mit einem geschichtlichen Thema, das für das Lamm interessant sein könnte? Und möchtest du dieses einem breiten Publikum zugänglich machen und damit zu einem besseren Verständnis des aktuellen Zeitgeschehens beitragen?

Dann melde dich mit einem Artikelvorschlag bei: geschichte.heute@daslamm.ch.

Anspruchsvolle Arbeit, qualitative Herabstufung

Klar ist aber auch, dass Computerarbeiterinnen in den 1950er- und 1960er-Jahren nur auf gering qualifizierten, schlecht bezahlten und maschinellen Berufen arbeiteten. Die meisten Frauen waren in der Datenverarbeitung angestellt: Sie erfassten beispielsweise die Personal- und Kundendaten eines Unternehmens oder die Bevölkerungsdaten eines Staates, und zwar mittels Lochkarten als Datenträger. An sogenannten Tabelliermaschinen werteten sie die Lochkarten aus. Etwa in England, wo sie Millionen Einträge im PAYE-System erfassten, damit der britische Staat ihren Bürger*innen eine Rente ausbezahlen konnte.

Computerarbeiterinnen durften an neuen Geräten zwar Routinearbeiten wie Buchhaltung übernehmen, doch die Konstruktion und Entwicklung der Computer blieb Männersache. Die Arbeit der Frauen wurde als weit weniger anspruchsvoll definiert – was allerdings mit der eigentlichen Arbeitsrealität wenig zu tun hatte. Denn die Arbeit mit Lochkartensystemen musste äusserst präzis sein, und die ersten elektronischen Computer hatten mit den Laptops, die wir heute täglich nutzen, ganz und gar nichts gemein.

Die IT-Branche und die Verwaltungen stellten Frauen vor allem aus Kostengründen ein, ihnen wurden niedrige Löhne bezahlt.

Die Hybridcomputer mit Röhren und mechanischen Relais nahmen in den 1950er- und 1960er-Jahren nämlich noch ganze Räume ein: Das laute Brummen der Rechengeräte war zu hören und der ganze Raum wurde heiss. In diesem Arbeitsumfeld programmierten die Frauen und mussten laufend Systemfehler der anfangs fehleranfälligen Maschinen beheben – teils mit vollem Körpereinsatz.

Trotzdem galt die von Frauen übernommene Arbeit als „ungelernt” und einfacher als etwa diejenige der Aufseher. Frauen konnten zwar ins neue Berufsfeld der Datenverarbeitung eindringen, doch die Feminisierung führte gleichzeitig zu einer Herabstufung des Qualifikationsgehalts.

Neue Hierarchien

Die IT-Branche und die Verwaltungen stellten Frauen vor allem aus Kostengründen ein, ihnen wurden niedrige Löhne bezahlt. Zudem galten sie als Reservoir unqualifizierter Arbeitskräfte, die die Arbeitgeber*innen je nach Lage des Arbeitsmarkts mobilisieren und demobilisieren konnten. Denn nur dank billiger Arbeitskräfte konnten Unternehmen und Staaten die Investitionen in technologische Innovation rentabel machen. Weil Frauen in der Vorstellung von Tech-Unternehmen und Verwaltungen nur temporär arbeiteten und irgendwann in die Heirat und ins Familienleben entlassen wurden, nahmen sie ihnen von vornherein jegliche Möglichkeit zur Beförderung, wie das Buch Programmed Inequality von Mar Hicks von 2017 aufzeigt.

Indem Frauen herabgestuft wurden, konnten Männer rasch in leitende Positionen aufsteigen, auch wenn ihnen häufig die notwendigen Kompetenzen fehlten. In den 1970er-Jahren entstand eine neue geschlechtergeteilte Jobhierarchie: auf der untersten Stufe die Computerbedienerinnen, darüber die Programmierer und Systemanalytiker bis hin zu den Vorgesetzten. Nur männlichen Büroangestellten eröffnete die Computerisierung Chancen zum Aufstieg.

Das führte teils zu paradoxen Situationen: Als der britische öffentliche Dienst 1965 neue elektronische Computer anschaffte, glaubte man, Männer wären besser geeignet für die Arbeit an diesen brandneuen Geräten. Der öffentliche Dienst stellte also Männer ein. Doch während ihrem Training übernahmen zwischenzeitlich erfahrene weibliche „senior machine operators” ohne entsprechende Weiterbildung die Arbeit im neuen „Combined Tabulating Installation Department”.

Programmieren wird zum maskulinen Beruf

In den 1950er- und 1960er-Jahren herrschte in der Informatik ein starker Arbeitskräftemangel, doch die Unternehmen stellten keine arbeitswilligen Frauen mehr ein. Sie suchten stattdessen nach Indikatoren für eine Programmierbegabung, um besser rekrutieren zu können – mittels Eignungstests und Persönlichkeitsprofilen. Erst diese Tests schufen die Vorstellung, Programmierer*innen besässen keine sozialen Kompetenzen, seien egoistisch und neurotisch. Denn die Selektionskriterien, die die Industrie auswählte, fokussierten auf mathematische Fähigkeiten und selbstständiges Arbeiten – statt etwa auf Zusammenarbeit.

Ob gewollt oder nicht: Die Eignungstests, Persönlichkeitsprofile und neuen Anforderungen an Programmierer*innen privilegierten insgesamt männliche Eigenschaften.

Zur selben Zeit wurde Informatik als akademische Disziplin etabliert, und die IT-Branche verlangte für ihre Angestellten nun einen Hochschulabschluss. Die Computerbedienerinnen hatten aber oftmals keine universitären Ausbildungen: „Sie kamen aus ganz anderen Feldern, aus der Buchhaltung beispielsweise”, sagt Janet Abbate.

Die Berufsidentität des Programmierens wurde also infolge des Kampfes gegen den Arbeitskräftemangel maskulinisiert. Und das neue Verständnis, gewisse Personen besässen ein angeborenes Flair fürs Programmieren, wirkte dabei selbstverstärkend. Ob gewollt oder nicht: Die Eignungstests, Persönlichkeitsprofile und neuen Anforderungen an Programmierer*innen privilegierten insgesamt männliche Eigenschaften.

Eine neue Form hegemonialer Männlichkeit hatte sich herausgebildet, die nichts mit körperlicher Stärke zu tun hat, sondern mit mentaler. Programmierer mögen keine gestählten Körper haben, aber sie können nächtelang wachbleiben und am Computer arbeiten – so die Vorstellung.

Der Exodus der Frauen

Die neue Figur des „Nerds” hat die Frauen vorerst jedoch nicht aus der IT-Branche verdrängt. Denn erst Mitte der 1980er-Jahre erreichte die Beteiligung von Frauen in den USA ihren Höhepunkt, mit 37 Prozent Informatikstudentinnen und 38 Prozent Datenverarbeiterinnen. Der Exodus der Frauen kam erst Ende der 1980er-Jahre.

Weshalb die Frauen die Branche erst so spät in Massen verliessen, wissen wir nicht – Historiker*innen haben hierzu bisher nur Hypothesen aufgestellt. Etwa, dass diese Verdrängung mit dem Aufstieg der „personal computers” zu tun hat: Als Computer immer stärker ins Alltags- und Familienleben eindrangen, kristallisierte sich heraus, dass meist die Männer und Söhne die Familiencomputer beschlagnahmten – und die Frauen und Mädchen sich technikscheu gaben.

„Die Leute haben einen Computer für ihren Sohn gekauft, nicht für ihre Tochter. Die Computer stehen in den Zimmern der Jungs. Die Computerclubs werden von Jungs dominiert”, sagt Janet Abbate. Die Informatikbranche hat sich also nicht unabhängig vom Familienleben entwickelt. Privatsphäre und Berufswelt hängen auch hier miteinander zusammen, wie es die feministische Geschichtsschreibung schon seit Jahrzehnten aufzeigt.

Andere Historiker*innen spekulieren, allenfalls habe die Wirtschaftskrise der 1980er- und 1990er-Jahre dazu geführt, dass Computerunternehmen mehrheitlich Frauen entliessen. „In den 1980er-Jahren arbeiteten viele Frauen in den IT-Departementen von Grosskonzernen wie Boeing”, sagt der amerikanische Technologiehistoriker Thomas Misa. „Diese Unternehmen haben in den 1990er-Jahren wie verrückt Personal abgebaut.” Dasselbe gilt für das „Bureau of the Census”, ein Computer-Hotspot in den USA: In den Reagan-Jahren habe die Regierung massenhaft Angestellte entlassen, darunter viele Frauen.

Die toxische Kultur aufbrechen

Was feststeht: Es gab Frauen in der Computerwelt! Dies war in den Debatten über den Frauenmangel in der IT-Branche und den MINT-Studiengängen aber lange kein Thema. Deshalb genügt die gegenwärtige Gleichstellungspolitik auch nicht, um daran etwas zu ändern.

Die Historikerin Janet Abbate sagt: „Der Fokus auf die Ausbildung ist keine Entschuldigung, nicht auf die toxische Kultur der Computerbranche zu fokussieren”. Unternehmen behaupten, es kämen einfach nicht genug Frauen aus der sogenannten Pipeline – und weisen die Schuld von sich. „Und damit rechtfertigen sie, dass sie die Dinge, für die sie eigentlich verantwortlich sind, nicht in Ordnung bringen”, so Abbate.

Kommunikationskampagnen werden an strukturellen Problemen nicht viel zu ändern vermögen. Eher vielleicht ein historisches Verständnis davon, wie die Frauen bereits in der frühen Computerbranche unterdrückt wurden. Eine Geschichtsschreibung, die die Gegenwart verändern und die Zukunft beeinflussen könnte, hat eben erst begonnen.

Anna Luna Frauchiger studiert an der Universität Zürich Zeit- und Wirtschaftsgeschichte im Master. Für eine Arbeit über die feministische Informatikgeschichte sprach sie mit Vertreter*innen des Felds und machte sich Gedanken darüber, was uns die Geschichte lehren kann, um die zeitgenössische Untervertretung der Frauen in MINT-Studiengängen und der IT-Branche anzugehen.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?