„Leider müssen wir euch mitteilen, dass Erika und ihre Tochter am Mittwoch Morgen ausgeschafft werden” – eine Nachricht, die ich niemals hätte versenden wollen, erst recht nicht an einem Montagnachmittag.

Vor zweieinhalb Jahren habe ich Erika und ihre Tochter kennengelernt. Die beiden waren aus Kolumbien geflüchtet und wohnten danach in Aarau. Hier besuchte Erika den freiwilligen Deutschkurs der Caritas, den meine Mutter ehrenamtlich unterrichtete. Erika und meine Mutter freundeten sich an und meine Mutter lud die beiden immer öfters zu unseren Familienzusammenkünfte ein. So lernte ich sie kennen und wir wurden zu Freundinnen.

Erika und ich teilen viele gemeinsame Interessen. Deshalb kamen sie und ihre Tochter oft zu mir nach Bern. Wir verbrachten gemeinsam das Wochenende, gingen mit dem Kind in Museen und besuchten oder organisierten politische Veranstaltungen. Da die beiden jeweils bei uns in der WG übernachteten, haben sie auch meine Mitbewohner*innen, mein Partner und mein Umfeld schnell ins Herz geschlossen.

Nun mussten wir uns die schmerzhafte Frage stellen: Wie bricht man ein Leben innerhalb von weniger als zwei Tagen ab?

Keine 48 Stunden

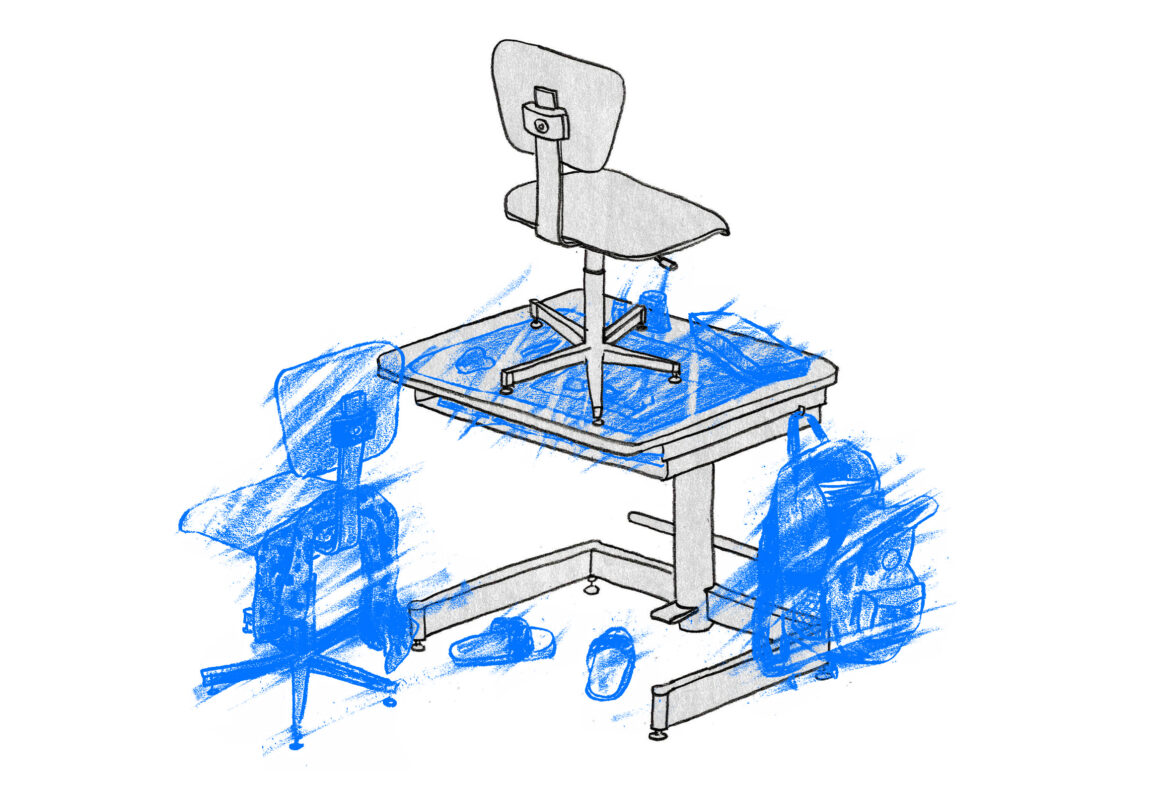

Als Erstes muss die Nachricht verschickt werden. Die Freund*innen und Bekannten von Erika und ihrer Tochter reagieren mit Trauer, Schmerz und Wut. Danach gilt es, den Schulschluss der Tochter abzuwarten, um ihr zu sagen: Das war dein letzter Schultag. Übermorgen müsst ihr gehen. Du musst dich morgen von deinen Freund*innen verabschieden. Deinen Schulrucksack lassen wir hier, damit ein anderes geflüchtetes Kind ihn haben kann.

Sollen wir sie verstecken? Nein, der reguläre Aufenthalt in der Schweiz war bereits Strapaze und Trauma genug.

Viele Menschen bieten ihre Hilfe an: Brauchen Erika und ihre Tochter Geld? Geht jemand mit zum Flughafen? Sollen wir sie verstecken? Nein, verstecken wollen sie sich nicht; der reguläre Aufenthalt in der Schweiz war bereits Strapaze und Trauma genug, ein Leben in der Illegalität mit dem ständigen Risiko der gewaltsamen Ausschaffung will Erika ihrem Kind nicht antun. Stattdessen werden QR-Codes herumgeschickt – wie lädt man Geld auf eine Travel Cash Card? Sogar Freund*innen, die selbst nicht viel haben, geben grosszügig.

Meine Mutter organisiert den Abschied. Meine Mutter, die Erika und ihr Kind überhaupt erst in unser Leben brachte. Als Tochter einer starken Mutter erkennt sie eine andere starke Mutter sofort. So schloss sie Erika, die bei ihr den freiwilligen Deutschkurs besuchte, sofort ins Herz. Seither waren die beiden Teil unserer Familie, verbrachten die meiste Zeit im Haus meiner Eltern, in dem alle ein Zuhause finden, die gerade eines brauchen.

Doch selbst mit diesem Zuhause ging es Erika nie gut in der Schweiz. Sich in ihrer Muttersprache über Politik und Gesellschaft austauschen, politisch aktiv zu sein, sich für Gerechtigkeit und Freiheit einzusetzen, aber auch die Musik, unbeschwertes Tanzen und Feiern, all das fehlte ihr hier deutlich.

Als sich Erika in Kolumbien noch als Aktivistin und Menschenrechtsanwältin gegen Ungerechtigkeit einsetzte, schätzte der Schweizer Staat ihre Arbeit. Eine der NGOs, für die sie arbeitete, wurde von der Schweizer Botschaft in Kolumbien unterstützt.

Noch 2018 wurde sie als Koordinatorin des „Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos” an den Sitz der UNO in die Schweiz eingeladen, um auf die kritische Situation der kolumbianischen Menschenrechtsaktivist*innen aufmerksam zu machen. Sie nahm an den Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) teil. Sie half, den Falsos-Positivos-Skandal aufzudecken, brachte die für ein Massaker verantwortlichen Polizei- und Militärgeneräle vor Gericht und prangerte die Korruption in der kolumbianischen Regierung an.

Der Falsos-Positivos-Skandal in Kolumbien (2002–2008) betraf aussergerichtliche Hinrichtungen von Zivilisten durch die Streitkräfte, die als gefallene Guerillakämpfer dargestellt wurden, um Erfolge im Kampf gegen Rebellen vorzutäuschen und Belohnungen zu erhalten. Soldaten lockten Zivilisten unter falschen Versprechungen in entlegene Gebiete, töteten sie und stellten sie als Kombattanten dar. Die Enthüllung des Skandals führte zu nationaler und internationaler Empörung, Verurteilungen von Militärs und Reformen unter Präsident Juan Manuel Santos, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und das Vertrauen in die Streitkräfte wiederherzustellen.

Und jetzt haben die Schweizer Gerichte in letzter Instanz entschieden: Das Leben von Erika und ihrer Tochter ist in Kolumbien zwar bedroht, der Staat sei jedoch fähig und gewillt, sie zu schützen. Ein Hohn für die beiden: Das letzte Jahr in Kolumbien verbrachten Erika und ihr Kind drinnen. Sie erhielten Morddrohungen, durften nicht aus dem Fenster schauen, da Leute ihr Haus beobachteten. Und jetzt sollten sie dort hin zurückgehen. Da der Feind auch die Regierung selber ist, wird ihre Ankunft bestimmt nicht unbemerkt bleiben.

Unmöglicher Abschied

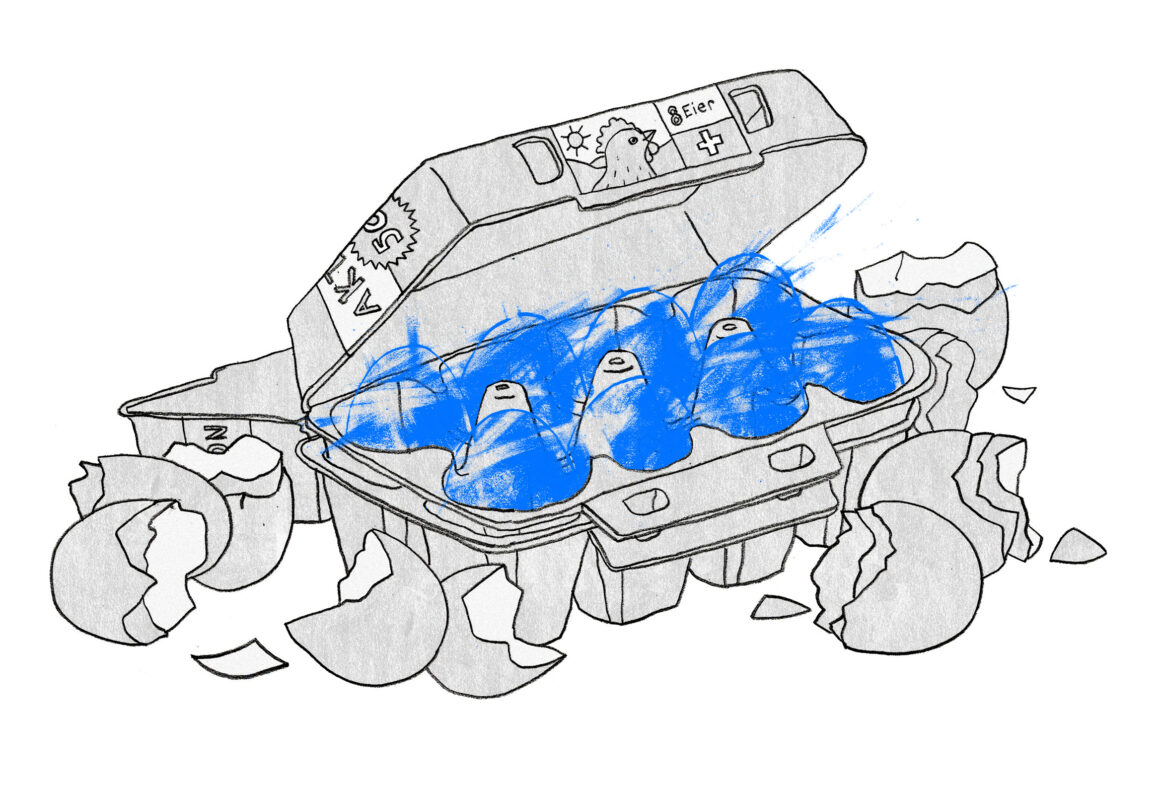

Meine Mutter navigiert tapfer zwischen lähmenden Gefühlen und logistischen To-do’s: Erika lässt 16 Eier zurück, die am Montagmorgen in der Migros für den Aktionspreis von acht Franken angeboten wurden. Acht Franken, der Betrag, den Asylsuchende pro Tag zu Verfügung haben. Dann bäckt meine Mutter Muffins, die das Kind zum Abschied in die Schule bringt. Und einen Zitronenkuchen für das Abschiedsessen mit Spaghetti Carbonara.

Erika und ihr Kind hinterlassen zudem einen Berg an zusammengewürfelter gespendeter Kleidung. Davon werden zwei Koffer gepackt, der Rest weitergegeben. Die Lehrperson des Kindes wird informiert, das Kind bleibt am Dienstagmorgen „zu Hause” und kommt am Nachmittag zur Verabschiedung ein letztes Mal in die Schule.

Als nächstes muss das Gepäck der beiden im Camp abgeholt werden. Es versteht sich von selbst, dass die beiden keine Sekunde mehr als nötig dort verbrachten und wenn immer möglich bei meinen Eltern wohnten. Im Camp hören wir als Erstes, wie eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes eine Bewohnerin von oben herab mit starkem Schweizer Akzent belehrt: „Ich habe Ihnen schon vor zwei Wochen gesagt, dass sie den Wäscheständer nicht im Gang stehen lassen dürfen!”

Wir lernen über die Jahre viel über die Rohrerstrasse, wo Erika und ihre Tochter offiziell untergebracht wurden. Zum Beispiel, dass die Bewohner*innen in dem grossen Haus weder Keller noch Estrich benutzen dürfen, um ihr Hab und Gut einzulagern; die geschlossene Garage ist von den Autos der Mitarbeitenden des Sozialdienstes besetzt. Wir erfahren, dass Erika und ihr Kind ihren Wasserkonsum jeweils auf einen Liter beschränkten, da Erika das geteilte, stark verschmutzte WC vor jedem Gebrauch neu putzen musste. Aber wir erfahren auch, dass einer der ehemaligen Bewohner inzwischen ein afghanisches Restaurant in Zürich betreibt und immer wieder zurückkommt, um Essen, Möbel und Kleidung vorbeizubringen.

Sowieso kommen viele der ehemaligen Bewohner*innen, die es aus diesem deprimierenden Gebäude rausgeschafft haben, zurück und helfen, wo sie können.

Die Betreuerin, die nie besonders nett zu Erika und ihrem Kind war, sagt zum Abschied zu Erika: „Schade, dass du gehst, du warst immer gut, du hast nie Probleme gemacht, lass uns Briefe schreiben.” Dann fügt sie noch hinzu: „Bitte seid kooperativ! Ich will nicht, dass die Polizei euch holt, das wäre schlimm.”

Danach verbringe ich ein paar Stunden mit einem Auge auf Flightradar24. Wofür eigentlich? Keine Verspätung der Welt wird den beiden eine Chance auf ein sicheres Zuhause bieten.

Es folgt eine kurze Verabschiedung vom Camp, das nie ein Zuhause hätte sein können. Zurück bleiben ein paar Abfallsäcke, Pfannen, Zeichnungen an der Wand des kleinen, beengenden Zimmers. Gandalf und Gollum mit Bleistift an die Wand skizziert. Am Eingang: ein kleines Herz, ein winziges „L+E=Stern”. Über dem Bett des Kindes steht in verschiedenen Farben: „Resistance. Widerstand. Amistad. Friendship. Freundschaft. Solidaridad. Solidarité. Azadî. Humanity. La fuerza del amor. Die Kraft der Liebe. Ez ji te hez dikim. Jin, Jiyan, Azadî.”

Als nächstes zeigt uns das Kind die Geschenke, die ihr die Schulkamerad*innen zum Abschied mitgaben. Ihr Lehrer hatte nur wenige Stunden Zeit, um sich und seine Schulklasse während des laufenden Schulbetriebs auf die Ausschaffung vorzubereiten. Nichtsdestotrotz: Das Kind kriegt Fotos von sich und ihren Gspändli der Gruppe „Deutsch als Zusatzsprache” (wo sie doch Fotos so hasst!).

Sie erhält einen Brief einer Lehrerin, der die Ausschaffung spürbar nahegeht. Und ein Freund*innenbuch, in dem die Schulkinder und Lehrpersonen sich mit Abschiedsgrüssen eingetragen haben. Hier wird deutlich, dass das SEM den Lehrpersonen und Eltern keine Zeit liess, um den Kindern das Konzept einer Ausschaffung zu erklären und die plötzliche Abreise des Kindes entsprechend zu begleiten. Seite um Seite findet man im Buch lieb gemeinten Wünsche wie etwa „Viel Spass in Kolumbien!”. Als ginge es in die Ferien.

Während all dem darf man nicht vergessen, sich immer wieder zu umarmen, solange man noch kann. Man darf aber auch nicht vergessen, die Umarmungen wieder aufzulösen – es gibt ja noch so viel zu tun, der letzte Tag ist fast schon wieder vorüber.

Als nächstes unternehmen Erika und ihr Kind eine Tour durch die Stadt, um sich von den verschiedenen Freund*innen zu verabschieden, die es nicht ans Abschiedsessen schaffen. Das Abschiedsessen selbst ist fröhlich, laut, traurig, still. Anekdoten aus der gemeinsam verbrachten Zeit werden geteilt.

Das Flugzeug hebt pünktlich ab

Es wird ein letztes Mal mit den Katzen gespielt. Meine Mutter händigt den beiden je vier Kopien aus, auf denen verschiedene Telefonnummern aufgelistet sind. Das Kind hat die letzten Monate bereits einen Badge zur Ortung in der Jacke rumgetragen, da insbesondere mein Vater die plötzliche Verhaftung des Kindes fürchtete. Zum Ortungsbadge gesellt sich nun die Travel Cash Card und die zugehörigen PIN-Codes – in der Hoffnung, dass sie dem Kind nicht weggenommen wird.

Vom Abschied will ich gar nicht sprechen. Wer kann so was beschreiben?

Das Mädchen zieht sich ein letztes Mal in ihr Zimmer bei meinen Eltern im Haus zurück, das sie mit meiner Mutter liebevoll eingerichtet hatte. Lange spricht sie über Videocall mit meinem Vater. Er ist zwei Tage zuvor nach Philadelphia abgereist und ist untröstlich, dass er nicht da sein kann. Wäre die Ausschaffung früher angekündigt worden, wäre er selbstverständlich nicht verreist.

Mein Herz bricht an diesem Abend auch für ihn. Alle möglichen Leute sind gekommen, am Tisch wird Spanisch, Italienisch und Holländisch gesprochen. Ich sage dem Kind: Das Zimmer am Ende des Gangs wird für mich immer dein Zimmer sein.

Vom Abschied will ich gar nicht sprechen. Wer kann so was beschreiben? Meine Mutter ist wie immer der Fels in der Brandung. Löst die Umarmungen auf, Tränen in den Augen, „sonst verpasst ihr den Zug”.

Was kommt als nächstes?

Am nächsten Morgen im Büro auf der Website des Flughafens Zürich nehme ich zur Kenntnis, dass der Flug der Edelweiss um 09:35 Uhr nach Bogotá pünktlich abhebt. Danach verbringe ich ein paar Stunden mit einem Auge auf Flightradar24. Wofür eigentlich? Keine Verspätung der Welt wird den beiden eine Chance auf ein sicheres Zuhause bieten.

Was kann man machen? Einen Flug buchen, um die beiden möglichst bald zu besuchen? Unmöglich. Nicht einmal Erika weiss, wo es für sie nach ihrer Landung in Bogotá hingeht, wo sie Sicherheit finden können.

Als nächstes können wir also nur auf ein Lebenszeichen warten. In Gedanken wiederhole ich immer und immer wieder: Resistencia, Amistad, Solidaridad.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 39 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2288 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1365 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 663 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?