Dem Klischee nach sind «Schwurbler» eher bildungsferne Menschen. Sie beziehen ihr Wissen von dubiosen Telegram-Kanälen statt aus Qualitätsmedien oder wissenschaftlichen Studien. Doch ihre Theorien sind oft unglaublich komplex. Wer davon überzeugt ist, dass die Corona-Pandemie von Bill Gates erfunden wurde, um die Weltbevölkerung mit Mikrochips auszuspähen, wird dir alle möglichen Gegenargumente auf kreativste Weise zunichte machen. Und wenn nichts mehr weiterhilft, wirst du womöglich selbst als Teil der Verschwörung enttarnt.

Je länger die Verbrechen im Gazastreifen anhalten und je lauter internationale Organisationen und Expert*innen Alarm schlagen, umso stärker flüchten sich die Verteidiger*innen des israelischen Vorgehens in Verschwörungstheorien.

Da werden die Vereinten Nationen zu Marionetten der Hamas, Menschenrechtsorganisation zu Israelhassern und Wissenschaftler*innen zum Feindbild erklärt. Aktuell schaltet die israelische Regierung auf YouTube Werbeclips, um mit einzelnen Aufnahmen von Restaurants in Gaza die dortige Hungersnot zu leugnen. Ein zentraler Kampfbegriff hierbei ist «Pallywood». Das Wort diskreditiert Foto- und Videomaterial, das Menschenrechtsverbrechen an Palästinenser*innen dokumentiert, als Produkt einer angeblich Hollywood-artigen Propaganda-Industrie. Die Publizistin Mirna Funk verbreitete diese Verschwörungserzählung zum Beispiel im Mai letzten Jahres in der NZZ.

Wie diskutiert man mit jemandem, dessen Weltbild gegen Zweifel immun ist?

«Wenn aber die Bilder Geld bringen, gibt es keinen Grund, aufzuhören mit dem Terror. Und mit dem Krieg», schreibt Funk in ihrem «Pallywood»-Artikel. Der Israel-Palästina-Konflikt erscheint hier als raffinierte Inszenierung gieriger Filmproduzent*innen, die wortwörtlich über Leichen gehen. Dagegen wirkt das antisemitische Bild vom «jüdisch gesteuerten Hollywood» schon fast harmlos.

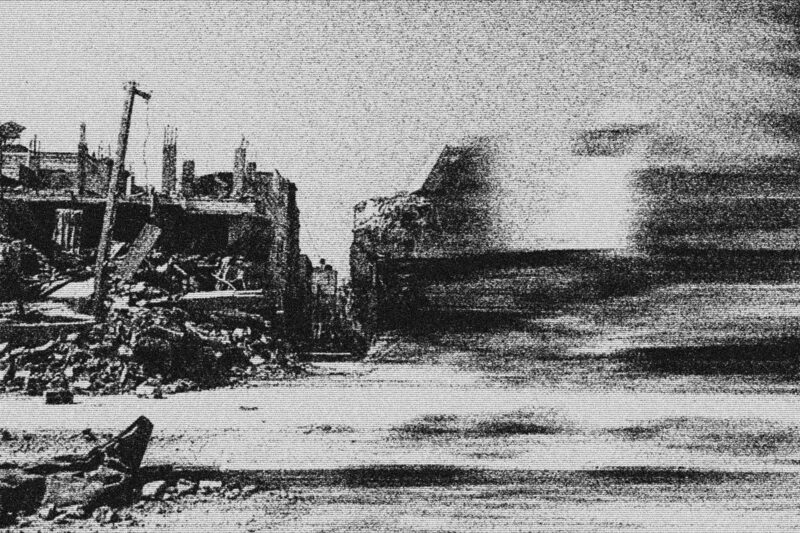

Aber wie könnte man jemanden wie Funk davon abbringen, die vielen Bilder von ermordeten Männern, Frauen und Kindern in Gaza – oder auch die Zerstörung der Infrastruktur, wie man sie in Satellitenaufnahmen sehen kann – als «Pallywood»-Produktion abzutun?

Was gegen Verschwörungserzählungen hilft

In meiner Recherche stosse ich auf ein Dokument mit dem Titel «FAQ Verschwörungsideologien». Es stammt von der Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich den Einsatz für die demokratische Zivilgesellschaft zum Ziel setzt. Doch schon die Definition von Verschwörungsideologien fällt ernüchternd aus: «Eine Verschwörungsideologie ist ein gegen Kritik und Zweifel immunes Weltbild. Es basiert auf der Annahme, dass eine kleine, aber sehr mächtige Gruppe von Menschen sich im Geheimen zusammengeschlossen hätte, um bestimmte Ereignisse in der Welt zu ihren Gunsten zu manipulieren.»

Wie diskutiert man mit jemandem, dessen Weltbild gegen Zweifel immun ist? Wie kritisiert man etwas, das per Definition gar keine Kritik zulässt?

Unterstütze unabhängigen Journalismus.

Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!

Die Stiftung ist sich dieser Schwierigkeit bewusst und weckt keine falschen Hoffnungen: «Akzeptieren Sie zunächst, dass die Person für eine sachliche Diskussion nicht ansprechbar ist», raten die Autor*innen. «Bieten Sie der Person stattdessen an, über andere Themen zu sprechen. Hilfreich kann es sein, zu erfahren, wann die Person begonnen hat, entsprechende Seiten, Blogs, Kanäle oder Literatur zu nutzen. Gibt es eine Art Schlüsselereignis? Was hat die Person dabei gefühlt?»

Bei der Entwirrung von Verschwörungsknoten geht es also weniger um die Inhalte der Ideologie an sich. Die sind austauschbar und rational nicht zu kontern. Vielmehr spielt das Innenleben der Person eine Rolle. Einen Leser dieses Texts, der fest daran glaubt, dass die Kinder in Gaza für «Pallywood» sterben, werde ich nicht überzeugen können. Was ich stattdessen tun kann, ist aufzeigen, woran man Verschwörungsdenken unter pro-israelischen Akteur*innen erkennt. Denn nicht alle nutzen dabei offensichtlich propagandistische Begriffe wie «Pallywood».

Verschwörungserzählungen brauchen keine Belege

Ein gutes Beispiel für etwas anspruchsvolleres Verschwörungsdenken ist leider die Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) selbst – die Herausgeberin der hilfreichen FAQ-Broschüre. Als vorgeblich «antirassistische» Stiftung steht sie wegen ihrer einseitigen Israel-Solidarität schon seit Langem in der Kritik von Linken.

Diesen Sommer hat die AAS der angeblichen «Israelfeindschaft» der Vereinten Nationen einen knapp 40-seitigen Bericht gewidmet. Das Vorwort des Berichts stammt vom deutschen Antisemitismusbeauftragten Felix Klein. Nur wenige Monate vor der Veröffentlichung hatte Klein Verständnis für Donald Trumps Gaza-Pläne geäussert und damit so viel Kritik ausgelöst, dass sich sogar die Bundesregierung von seinen Aussagen distanzierte. «Ich halte es nicht für verkehrt, radikal und einmal völlig neu zu denken» sagte er über die Idee des US-Präsidenten, die Bewohner*innen von Gaza «umzusiedeln», um den Landstreifen in eine «Riviera des Nahen Ostens» zu verwandeln. Der vorliegende AAS-Bericht wurde durch Mittel aus Kleins Behörde gefördert.

Entsprechend liest sich auch der Text. Ob die Weltgesundheitsbehörde (WHO), die UN-Generalversammlung oder UNRWA, das UN-Hilfswerk für palästinensische Geflüchtete: Alle werden sie beschuldigt, sich zu willfährigen Gehilfen der Hamas zu machen und für eine «antisemitische Mobilisierung in Deutschland» mitverantwortlich zu sein. Im Bericht ist ein vierseitiges Interview mit einer Sprecherin der pro-israelischen Lobby-Organisation «UN Watch» eingebettet, das ohne kritische Nachfragen auskommt. Dort behauptet die Lobbyistin zum Beispiel: «Letztlich fördert die UNO die Propaganda der Hamas, anstatt die tatsächliche Situation darzustellen.» Belege für diese Anschuldigung liefert sie nicht.

Aber Verschwörungserzählungen brauchen eben keine Belege. Dieser Aspekt macht die Auseinandersetzung mit ihnen so enervierend. Sie versuchen nicht, ausgehend von Fakten die Wirklichkeit bestmöglich zu beschreiben – sondern klauben sich einzelne Versatzstücke zusammen, die das eindimensionale Weltbild vermeintlich stützen. Nicht belegbare Unterstellungen bilden ihre zentralen Bezugspunkte. So wird für die AAS das Rückkehrrecht der Palästinenser*innen zum «antisemitischen Narrativ», weil es die Demographie zwischen Jordan und Mittelmeer zum Nachteil der jüdischen Bevölkerung beeinflussen könnte. Der Einsatz für die Rechte der Palästinenser*innen kann in dieser Lesart immer nur als Tarnung für Judenhass existieren – ähnlich wie anderswo Pandemien immer nur als Vorwand dienen, um eine angebliche «neue Weltordnung» zu errichten.

Verschwörungserzählungen gefährden ganz konkret Menschen, die sie zum Feindbild erklären und deren Leid als unecht abgetan wird.

Auch Ärzt*innen können krank werden. Die Amadeu-Antonio-Stiftung kann wunderbare Materialien über Verschwörungsdenken produzieren und bei bestimmten Themen selbst ins Schwurbeln kommen.

Tatsächlich speist sich die aufklärerische Arbeit der Stiftung wohl aus der gleichen Quelle wie ihr zutiefst problematischer Bericht über die UN. Wer sich für die Belange von Jüdinnen und Juden einsetzt, wird viel mit Verschwörungstheorien zu kämpfen haben: In antisemitischen Weltbildern erscheinen «die Juden» als geheimnisvolle Gruppe, die im Hintergrund die Fäden zieht, um die Geschicke der Welt zum eigenen Vorteil zu bestimmen.

Wer aber Israel auf seine Identität als «jüdischer Staat» reduziert – und dabei historische und aktuelle Menschenrechtsverletzungen zugunsten eines idealisierten Wunschbilds ausblendet –, der rutscht mit seinem vermeintlichen Einsatz gegen Antisemitismus schnell in einen unreflektierten Pro-Israel-Aktivismus ab. In Zeiten der rechtesten israelischen Regierung in der Geschichte des Landes wird man damit anfällig für extremistische Erzählungen. «Laut Studien sind Verschwörungsideologien unter rechtsextrem eingestellten Personen besonders weit verbreitet», weiss die AAS.

Mit Desinformation den Diskurs aushebeln

Verschwörungserzählungen machen nicht nur politische Diskussionen zur Tortur. Sie gefährden ganz konkret Menschen, die sie zum Feindbild erklären und deren Leid als unecht abgetan wird. Sie verdrängen warnende Stimmen mithilfe von Desinformation aus dem Diskurs.

Konkret zeigt sich das an einer aktuellen Diskreditierungskampagne gegen die International Association of Genocide Scholars (IAGS), die weltweit grösste Vereinigung für Genozid-Forschende mit über 500 Mitgliedern. Der Verband erkannte vor Kurzem den israelischen Genozid im Gazastreifen an – eine Katastrophe für die pro-israelische Propaganda. Aktivist*innen versuchten, Zweifel an der Seriosität des Verbands zu säen. Sie stellten Anträge auf Mitgliedschaft mit Namen wie «Adolf Hitler» und Fotos mit Hamas-Symbolen. Ihre Mitgliedschaften wurden von der Seite zunächst automatisch bestätigt. Die rechtsextreme Plattform NIUS titelte: «SZ, ntv, taz zitieren diese irre Erklärung: Internetseite von User ‚Adolf Hitler‚ wirft Israel Völkermord vor».

Indem sich Verschwörungserzählungen mit Vorliebe gegen Medien, internationale Organisationen und Wissenschaftler*innen richten, rauben sie Menschen die Möglichkeit, sich ein akkurates Bild von der Welt zu verschaffen.

Timothy Williams, Vizepräsident der IAGS und Professor an der Bundeswehruniversität München, stellte in einem Interview mit der «Frankfurter Rundschau» klar: Vor der Gaza-Resolution gab es keine Fake-Mitgliedschaften. Die allermeisten Mitglieder sind Wissenschaftler*innen, die sich mit Genoziden beschäftigen. Doch zu spät: Ist eine Desinformation einmal im Umlauf, bleibt sie das auch. Pro-israelische Accounts in den Sozialen Medien wiederholen die Falschaussagen weiterhin gebetsmühlenartig.

Tragisch ist, dass sich längst nicht nur anonyme Trolle an solchen Diskreditierungskampagnen beteiligen. Nicholas Potter, ein Redakteur der linksliberalen taz, leugnete in einem Meinungsbeitrag vom März dieses Jahres, dass Israel einen Genozid begeht. Nach der gegenteilig lautenden Resolution der IAGS stellte Potter die Vertrauenswürdigkeit der Organisation öffentlich in Frage. Für einen geringen Geldbetrag könnte angeblich jede*r Mitglied werden. Ausserdem teilte er auf der Plattform X eine gravierende Falschinformation: Nach dem 7. Oktober 2023 seien hunderte Mitglieder hinzugekommen. Potter implizierte, dass Aktivist*innen die Vereinigung gezielt gekapert hätten, um gegen Israel zu stimmen. Auch das stellte Williams im Interview richtig: Sowohl vor als auch nach dem 7. Oktober lag die Zahl der Mitglieder stabil zwischen 500 und 600.

Indem sich Verschwörungserzählungen mit Vorliebe gegen Medien, internationale Organisationen und Wissenschaftler*innen richten, rauben sie Menschen die Möglichkeit, sich ein akkurates Bild von der Welt zu verschaffen. Deswegen hier noch einmal kurz die Fakten: Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium wurden in Gaza bis zum 14. September 2025 mindestens 64.000 Menschen getötet, fast 20.000 von ihnen sind Kinder. Einige Studien gehen von deutlich höheren Opferzahlen aus. Im gesamten Gebiet herrscht eine menschengemachte Hungersnot, jedes 5. Kind in Gaza-Stadt ist laut UNICEF akut unterernährt.

Wer diese Fakten nicht anerkennt, wird die israelische Armee jeden Tag weitere Männer, Frauen und Kinder töten lassen. Das ist die Absicht hinter den Erzählungen.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 14 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 988 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 490 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 238 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?