Vor einigen Wochen hat der Bundesrat die Eckwerte offengelegt, die das neue CO2-Gesetz dereinst definieren sollen. Wie immer bei diesem Thema wurde an der dazugehörenden Pressekonferenz über Benzinpreise und Ölheizungen diskutiert. Ein anderer Pfeiler der Bundesstrategie ging dabei einmal mehr unter: die Befreiung von der CO2-Abgabe.

Der zweitletzte Eckwert für die Überarbeitung des CO2-Gesetzes liest sich in der bundesrätlichen Pressemitteilung nämlich so: „Neu sollen sich zusätzliche Unternehmen von der CO2-Abgabe befreien können, wenn sie im Gegenzug eine Verpflichtung zur Verminderung ihrer Emissionen eingehen.” Heute beschränkt sich diese Befreiungsmöglichkeit auf einzelne Branchen.

Doch anders als alle anderen Pfeiler erwähnt Umweltministerin Simonetta Sommaruga diesen bundesrätlichen Eckwert an der Pressekonferenz mit keinem Wort. Auch keine der anwesenden Journalist:innen scheint sich dafür zu interessieren. Das ist gefährlich, denn die CO2-Abgabebefreiung eröffnet der CO2-intensiven Wirtschaftswelt die Möglichkeit, quasi unbemerkt mit einem blauen Auge davonzukommen, anstatt sich ein für alle Mal von den fossilen Brennstoffen zu verabschieden.

Die CO2-Abgabe zahlen (fast) alle

Doch der Reihe nach, denn um zu begreifen, worum es bei der Befreiung von der CO2-Abgabe geht und warum diese kontraproduktiv – ja, sogar gefährlich – ist, muss zuerst klar sein, wie die CO2-Abgabe überhaupt funktioniert.

Seit 2008 zahlt man in der Schweiz eine Abgabe auf fossile Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas. Auf fossile Treibstoffe hingegen, wie etwa Benzin oder Diesel, wird keine CO2-Abgabe erhoben. Die Lenkungsabgabe auf Brennstoffe soll unter anderem die Emissionen im Gebäudebereich senken. Ein Grossteil der Klimagase entsteht nämlich dadurch, dass wir unsere Häuser mit Erdöl und Erdgas beheizen. Aber auch verschiedene Industriezweige verwenden fossile Brennstoffe. Zum Beispiel die Zementbranche oder die Papierherstellung.

Noch bis Ende Jahr beträgt die CO2-Abgabe 96 Franken pro Tonne CO2. Zum Einordnen: Schon ein Economy-Flug von Basel nach Riga und zurück verursacht eine solche Tonne CO2. Da die Schweiz die selbstgesteckten Reduktionsziele für das Jahr 2020 einmal mehr nicht erreichen konnte, wird die CO2-Abgabe ab Januar 2022 auf 120 Franken pro Tonne CO2 ansteigen.

Doch die CO2-Abgabe ist keine Steuer, sondern eine Lenkungsabgabe. Sprich: Das eingezahlte Geld bleibt nicht einfach beim Staat, sondern wird gleichmässig an die Firmen und die Privathaushalte zurückverteilt. Wer wenig CO2 verursacht hat, sollte so unter dem Strich ein Plus machen. So will es das alte und nach wie vor geltende CO2-Gesetz.

Die Befreiung von der CO2-Abgabe steht nur der Wirtschaft offen

Natürlich tut die CO2-Abgabe dem einen oder anderen Portemonnaie auch mit dieser Rückverteilung weh. Trotzdem ist sie ein faires, da verursacher:innengerechtes Mittel, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Denn wer CO2 verursacht, soll auch dafür bezahlen. Und wer viel CO2 verursacht, muss halt viel dafür zahlen.

Doch während Mieter:innen und Hauseigentümer:innen brav für jede ausgestossene Tonne Heizemissionen 96 beziehungsweise bald 120 Franken bezahlen, hält das geltende CO2-Gesetz gerade für die Firmen, die am meisten Klimagase verursachen, ein Hintertürchen offen. Denn das geltende CO2-Gesetz ermöglicht einigen Branchen, gefährliche Klimagase zu emittieren, ohne dafür die CO2-Abgabe zahlen zu müssen. Und wenn es nach den neuen bundesrätlichen Eckwerten für die zukünftige CO2-Gesetzgebung geht, soll diese Möglichkeit nun auf weitere Firmen ausgeweitet werden.

Aber zuerst zurück zum geltenden Recht: Im aktuellen CO2-Gesetz gibt es den sogenannten „Anhang 7″. Darin werden verschiedene Wirtschaftssektoren aufgezählt. Die Uhrenbranche ist in dieser Liste genauso zu finden wie der Anbau von Pflanzen in Gewächshäusern, die Getränkeherstellung, die Papierproduktion oder die Tabakverarbeitung. Was diese Sektoren gemeinsam haben? Erstens: Sie verbrauchen viele fossile Brennstoffe. Und zweitens: Sie haben die Möglichkeit, sich von der CO2-Abgabe auf diese Brennstoffe befreien zu lassen.

Da stellt sich die Frage, weshalb sich gerade die Branchen, die dem Klima am meisten schaden, vor den Konsequenzen ihres Handelns drücken können. Die offizielle Erklärung: Die CO2-Abgabe würde die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser Wirtschaftszweige zu stark beeinträchtigen. Denn müssten die Firmen dieser Branchen tatsächlich für jede ausgestossene Tonne CO2 120 Franken bezahlen, würde das, so die Begründung, für die Firmen so teuer werden, dass sie mit der ausländischen Konkurrenz nicht mehr mithalten könnten.

Die Katze beisst sich also in den eigenen Schwanz: Die Politik konzipiert so zwar eine Abgabe, die denen wehtun soll, die das Klima belasten, um sie dazu zu bringen, dies nicht mehr zu tun. Doch weil der eigentlich beabsichtigte Effekt tatsächlich eintrifft, gibt die Politik den Firmen die Möglichkeit, sich der Abgabe wieder zu entziehen.

Die Reduktionen sind wenig ambitioniert

Immerhin müssen Firmen, die sich von der CO2-Abgabe befreien lassen, eine sogenannte Zielvereinbarung mit dem Bund eingehen und sich darin dazu verpflichten, ihre Emissionen zu einem gewissen Teil zu reduzieren. In diesen Zielvereinbarungen wird festgehalten, welche Reduktionsmassnahmen die Firmen in den nächsten Jahren umsetzen müssen, um keine CO2-Abgabe zahlen zu müssen.

Da diese Möglichkeit unter dem geltenden Recht nur den Firmen im Anhang 7 offen steht, hat bis jetzt nur ein kleiner Teil der Schweizer Firmen eine solche Vereinbarung mit dem Bund. Gemäss einer Analyse der Eidgenössischen Finanzkontrolle waren es 2017 rund 1’000 Unternehmen. Die Anzahl der CO2-abgabepflichtigen Firmen wird in derselben Analyse mit über 490’000 angegeben (Seite 16).

Zuständig für die Umsetzung des CO2-Gesetzes im Bereich der CO2-Abgabebefreiung sind gleich zwei Bundesämter: das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und das Bundesamt für Energie (BFE). In ihrem Auftrag untersuchte das unabhängige Beratungsbüro Ecoplan 2016 das Instrument der Zielvereinbarungen. Das Beratungsbüro kommt zum Schluss, dass die Zielsetzungen in den Vereinbarungen grundsätzlich nur etwa dem langfristigen Reduktionstrend der gesamten Industrie entsprächen. „Wir schätzen die Zielsetzungen im Durchschnitt als wenig ambitioniert ein“, schreiben die Autor:innen.

Wirklich erstaunlich ist das nicht, denn die Massnahmen in solchen Zielvereinbarungen müssen sich „an der Wirtschaftlichkeit der möglichen treibhausgaswirksamen Massnahmen“ orientieren. Das steht so im Art. 67 der geltenden CO2-Verordnung. Die Massnahmen müssen für die Firmen also per Gesetz wirtschaftlich tragbar sein. Was das genau bedeutet, wird anhand der sogenannten Paybackdauer bestimmt. Das ist die Zeitspanne, innerhalb welcher die Firma das Geld, das sie in eine Massnahme stecken musste, wieder erwirtschaftet haben wird. Als verkraftbar und deshalb wirtschaftlich tragbar gelten Paybackdauern von vier bis acht Jahren.

Was ist die Paybackdauer?

Viele Massnahmen zur Reduktion von Klimagasen kosten am Anfang ziemlich viel Geld. Aber über die Jahre kann man damit auch sparen. Zum Beispiel, weil man sich eine effizientere Maschine angeschafft hat, die weniger Strom braucht. Nach einer gewissen Zeit hat man das Geld für die Neuanschaffung wegen den tieferen Energiekosten wieder drin. Diese Zeitdauer wird als Paybackdauer bezeichnet. Als verkraftbar und deshalb wirtschaftlich tragbar gelten bei Zielvereinbarungen mit dem Bund folgende Paybackdauern: Für Massnahmen, die den Produktionsprozess betreffen, maximal vier Jahre. Für solche an der Infrastruktur maximal acht Jahre.

Das, was den Firmen in einer Zielvereinbarung aufgebrummt wird, hält sich also in Grenzen. Denn nach vier bis acht Jahren haben sie das Geld wieder drin. Einige Grosskonzerne gaben in Interviews mit den Ecoplan-Autor:innen gar zu, dass sie alle Massnahmen, zu welchen sie sich in den Zielvereinbarungen verpflichtet haben, sowieso, also auch ohne eine solche Vereinbarung, umgesetzt hätten (Seite 82).

Und damit sind sie nicht allein: Die Autor:innen schätzen, dass bei den grossen Unternehmen im Durchschnitt nur fünf bis zehn Prozent der Reduktionsmassnahmen auf die Zielvereinbarungen zurückzuführen seien (Seite 102). Die restlichen 90 bis 95 Prozent der Anpassungen hätten die Konzerne auch ohne die Verpflichtung durch eine Zielvereinbarung vorgenommen. Bei kleineren bis mittleren Unternehmen scheint die Wirkung der Zielvereinbarungen höher zu sein. Vor allem, weil die festgelegten Massnahmen den Firmen vorher zum Teil noch gar nicht bekannt waren. Über alle Firmen hinweg schätzen die Ecoplan-Autor:innen, dass es lediglich zwischen 20 und 40 % der Massnahmen sind, die tatsächlich nur wegen der Vereinbarungen umgesetzt wurden (Seite 103).

Nichts bezahlen und trotzdem zurückkriegen

Also noch einmal: Die Firmen werden nicht nur von den CO2-Abgaben auf die reduzierten Emissionen befreit, sondern von den Abgaben auf all ihre Emissionen. Also auch auf das, was sie weiterhin ausstossen, zahlen sie mit einer solchen Vereinbarung nichts mehr.

Zusammengefasst verpflichten sie sich also zu einer Reduktion, die sie wahrscheinlich sowieso gemacht hätten, und müssen dafür auch für die verbleibenden Emissionen nichts mehr bezahlen. Ein echt guter Deal. Das wäre in etwa wie wenn ich sowieso vor gehabt hätte, meine Heizung runterzudrehen, aber dem Staat dann sagen würde: Ok, wenn ihr wollt, dann kann ich mein Thermostat von 25 auf 20 Grad runtermachen. Aber nur, wenn ich für die Heizemissionen der verbleibenden 20 Grad dann keine CO2-Abgabe mehr zahlen muss.

Einige der grössten Verursacher:innen von CO2 werden so gleich mehrfach belohnt. Nicht nur, weil sie auf keine einzige Emissionstonne mehr CO2-Abgabe bezahlen müssen, sondern auch, weil sie dadurch Geld aus einem Rückverteilungstopf kriegen, in welchen sie gar nichts einbezahlt haben. Denn unter dem aktuell geltenden CO2-Gesetz geht die Rückverteilung der CO2-Lenkungsabgabe an alle Firmen. Also auch an die Konzerne, die wegen einer Zielvereinbarung mit dem Bund gar keine CO2-Abgabe einbezahlt haben.

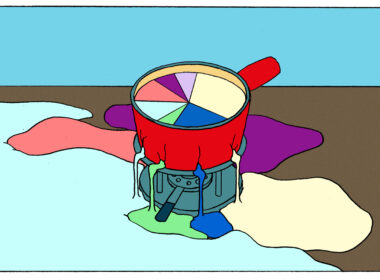

Anstatt denjenigen den besten Deal zu verschaffen, die am wenigsten CO2 verursachen, belohnt die CO2-Lenkungsabgabe auf diesem Weg also genau diejenigen, die am meisten CO2-Emissionen verursachen. Nämlich die klimaschädlichen Firmen aus dem Anhang 7 des geltenden CO2-Gesetzes.

Ob das auch in einer Neuauflage des CO2-Gesetzes so sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Die kürzlich vom Stimmvolk verworfene Version des CO2-Gesetzes wollte diese offensichtliche Ungleichbehandlung abschaffen.

Wenn sich alle drücken können, ist es auch nicht fair

Zwar ging es neben den lauten Benzinpreisdiskussionen ziemlich unter, aber auch zur Ausweitung der CO2-Abgabebefreiung haben wir damals Nein gesagt. Trotzdem taucht genau diese Ausweitung nun wieder in den neuen Eckwerten des Bundesrates zur Weiterentwicklung der CO2-Gesetzgebung auf.

Ein weiteres Mal geht das Thema CO2-Abgabebefreiung an der Öffentlichkeit vorbei. Dabei wäre die Diskussion darüber, ob der Wirtschaftswelt diese Extrawurst zusteht oder nicht, mindestens so wichtig wie die Diskussion über Benzinpreise und Ölheizungen. Nicht nur, weil die CO2-Abgabebefreiung gegenüber den zahlenden Mieter:innen und Hauseigentümer:innen schwer zu rechtfertigen ist, sondern auch, weil sie klimapolitisch problematisch ist.

Die Ecoplan-Autor:innen sind der Meinung, dass „Zielvereinbarungen keinen Anreiz für den längerfristig notwendigen Strukturwandel” geben würden (Seite 123). Sprich: Die Befreiung von der CO2-Abgabe wird nicht dazu führen, dass sich eine Wirtschaft entwickeln kann, die Netto-Null schafft. Stattdessen zementiert sie veraltete, klimaschädliche Produktionsweisen.

Deshalb kommt der von den Bundesämtern in Auftrag gegebene Bericht zum Schluss, dass es keine gute Idee sei, die CO2-Abgabebefreiung auf weitere Firmen auszudehnen. Diese sei eigentlich nur als flankierende Massnahme für emissionsintensive Unternehmen eingeführt worden, die im internationalen Wettbewerb stünden.

Zudem erwähnen die Autor:innen Folgendes: „Im Interesse der Effizienz der CO2-Abgabe empfiehlt der OECD-Länderbericht zur Wirtschaftspolitik der Schweiz die Befreiungsmöglichkeiten einzuschränken bzw. nicht weiter auszudehnen“ (Seite 145). Was die OECD, also die internationale Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, damit sagen will: Wenn niemand mehr die CO2-Abgabe zahlt, bringt sie auch nichts.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?