Es ist die Nacht des 1. Novembers 2019 im tropischen Centla in Tabasco, Mexiko: der Tag der Toten. Doch statt schwarzer Trauergewänder oder Gruselgestalten ist der Raum erfüllt von ausgelassenem Geplauder, bunte Scherenschnitt-Girlanden flattern über den Köpfen der Gäste und ein mit Esswaren reich bestückter Altar verzückt die Sinne. Mittendrin: ich, la güera (die Weisse/Ausländerin), wie sie mir hier liebevoll (wirklich so gemeint!) sagen. Vor lauter Vorfreude und Neugierde kann ich kaum stillsitzen.

Zu Beginn der Zeremonie wenden sich alle im Gleichschritt den vier Kardinalpunkten zu, während die Schamanin das Räuchergefäss mit Kopal schwenkt. In Gedanken lädt man die Verstorbenen ein, dieser Festgemeinschaft beizuwohnen, wobei das Blasen der traditionellen Muschelhörner dem Wunsch Nachdruck verleiht. Die beiden Dorfältesten gedenken in Folge in einer ausführlichen Rede in der Maya Sprache Yokot t’an ihrer verstorbenen Angehörigen. Sie bedanken sich dafür, dass diese in die Gefilde der ewigen Glückseligkeit aufgenommen wurden und dass wir Hinterbliebenen gesund sind. Nach einem Rosenkranz-Gebet darf man nach vorne und für jeden seiner Angehörigen eine Kerze anzünden. Die Zeremonie wird von einer Trommelgruppe abgerundet, bevor die Schlemmerei beginnt. Brühe mit Rindfleisch, tamales, pan de muertos, pozol, guarapo, Kaffee und hausgemachte Süssigkeiten aus Papaya und Kokosnuss werden im Überfluss serviert. Bis in die Nacht hinein wird getrunken und gesungen – ein reines Freudenfest. Die Toten hätten bestimmt auch ihren Spass.

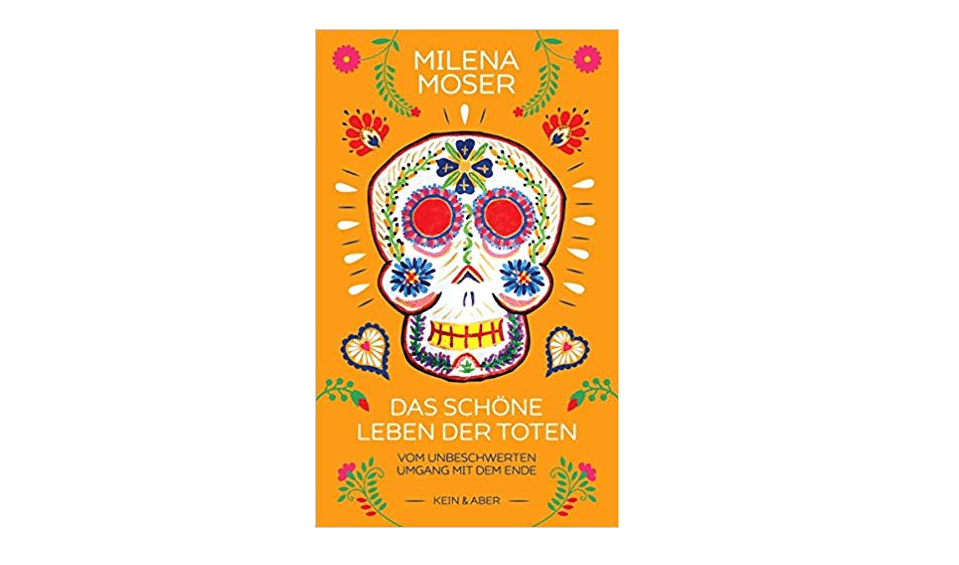

Kurz vor der beschriebenen Zeremonie erschien die Publikation Das schöne Leben der Toten von Milena Moser zu diesem Feiertag. Inspiriert von den Eindrücken, verschlang ich die Seiten in einer einzigen Busfahrt. Das erzählende Sachbuch ist ein Gemeinschaftswerk mit Mosers Partner Victor-Mario Zaballa als Illustrator. Letzteren begleitet sie als schwerkrank geschriebenen Patienten, bedingungslos lebensbejahenden Mann, Künstler vieler mexikanischer Altare für den día de los muertos und gläubigen Tolteken, der als Leiter ritueller Zeremonien ausgebildet ist. Auf diese Weise taucht sie mit einer unvergleichlichen Intensität in die Riten dieses Festtages ein. Als Exilmexikaner, der in einer traditionellen Gemeinschaft in Mexiko aufgewachsen ist, hat Victor zudem ein sensibles Gespür für die würdevolle Adaptation oder selbstverherrlichende Verfremdung des mexikanischen Feiertages durch westliche Kulturangehörige, was im Buch humoristisch in Szene gesetzt wird. Moser schreibt unverblümt über ihre eigene Alteritätserfahrung, die sie anfänglich

gegenüber diesem Todesbrauchtum empfand, sowie ihre Bewunderung dafür und

ihre schrittweise Aneignung der damit verbundenen Rituale.

Das schöne Leben der Toten vereint sachliche Passagen zur Mythologie der Tolteken mit autobiografischen Anekdoten der Autorin, die in Korrelation mit dem Tod stehen. So erfährt man beispielsweise vom Unfall der gefiederten Schlange Quetzalcoatl, dem wir unsere Sterblichkeit verdanken; wie man sich im Erzählen verrückter Kapriolen des verstorbenen Freundes näherkommen kann; oder wie man einen tamal zubereitet, aus dessen Material Mais auch wir Menschen geformt sind. Die Kapitel werden mit prähispanischer Poesie und Illustrationen erweitert. Das schöne Leben der Toten hat, wie Moser selbst erläutert, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Während einige Aspekte im Detail geschildert werden, laden andere zum selbstständigen Nachforschen ein. Das Identifikationspotenzial des Buches liegt vielmehr darin, dass wir uns in verschiedensten Szenen selbst wiedererkennen in der Angst vor dem zum Tabuthema degradierten Tod und der Bewunderung derer, die mit dem Tod zu feiern und zu tanzen wissen. Das Buch nimmt jedeN LeserIn auf eine ganz persönliche Reise durch das herbstliche San Francisco der mexikanischen ImmigrantInnen mit, durch die sagenhaften Geschichten der toltekischen Weltanschauung und durch die eigenen Gefühle gegenüber dem Tod.

Der día de los muertos zeugt von einem Synkretismus zwischen präkolumbianischen und kolonialen Totenritualen. Die während der Eroberung dominierende Ethnie der Azteken hatte in unserem Juli und August zwei zentrale Feiertage zu Ehren der Toten. An miccailhuitontli würdigte man die verstorbenen Kinder, indem man einen Baum fällte und dessen Strunk mit Blumen dekorierte. Den erwachsenen Toten huldigte man an hueymiccailhuitl, wobei man eine Art Altar mit Opfergaben gestaltete. Die Platzierung eines Fotos des Verstorbenen auf dem Altar geht vermutlich ebenfalls auf eine präkolumbianische Tradition zurück, den Verstorbenen mittels einer Keramikfigur zu repräsentieren. Die von den spanischen Eroberern nach Mexiko gebrachten christlichen Festtage Allerheiligen und Allerseelen hatten zentrale Elemente mit den mesoamerikanischen Totenriten gemeinsam wie das Backen eines spezifischen Brotes und die Dekoration mit Blumen. Hinzu kamen das präkolumbianische Räucherritual mit Kopal, was die Transition der Seelen ins Diesseits erleichtern soll, und die christliche Ikonografie der Totenköpfe als Emblem des Todes.

Bis heute hat sich der día de los muertos stetig verändert. Je nach Region wurden unterschiedliche ethnische Artefakte und Riten implementiert, im 19. Jahrhundert erweiterte er sich um politische Karikaturen, allen voran die Catrina von José Guadalupe Posada, und jüngst rüstete man mit karnevalesken Prozessionen nach, die dem James-Bond-Film Spectre entsprangen und nicht wie gemeinhin irrig angenommen umgekehrt den Produzenten inspiriert hatten. Der Feiertag hat sich so von einem privaten und spirituellen Ereignis um einen öffentlichen und kommerziellen Anlass erweitert, an Heterogenität zugenommen und international an Popularität gewonnen.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?