Es ist ein kalter Novembermorgen, der Nebel steht tief und hüllt alles in graue Watte. Ein Spitalbesuch ist wegen Corona ausgeschlossen, also muss ein Spaziergang herhalten. „Es ist einfach ein Bedürfnis von mir”, antwortet Corinne Hertzog auf die Frage, wieso sie sich freiwillig engagiere. Die 42-Jährige ist seit etwa einem Jahr als Freiwillige im Stadtspital Triemli tätig.

Hertzog gilt dabei fast als Küken: Im Durchschnitt sind die Freiwilligen in den Zürcher Spitälern über 60 Jahre alt – und meistens pensioniert. Nicht so Hertzog, die bis vor Kurzem noch Vollzeit gearbeitet hat. Trotzdem investiert sie zwei Halbtage im Monat in die Freiwilligenarbeit im Triemli. Wieso schon jetzt? „Ich brauche die Freiwilligenarbeit, wie andere den Sport”, sagt sie.

Wenn Hertzog im Dienst ist, besucht sie Patient*innen und verbringt Zeit mit ihnen. Meistens ergeben sich dabei gute Gespräche, die von lustig bis traurig reichen können. Eine Begegnung sei Hertzog besonders geblieben: „Der Patient lag im Sterben und hat sich darum sehr intensiv mit dem eigenen Tod auseinandergesetzt. Das ist mir ziemlich nahe gegangen, weil ich darauf nicht vorbereitet gewesen war.”

Die meisten Begegnungen seien jedoch sehr positiv, und genau das schätzt Hertzog an der Freiwilligenarbeit im Spital: „Ich bekomme viel Dankbarkeit. Und diese Menschen begleiten mich danach auf eine Art. Das finde ich sehr bereichernd.”

Das Stadtspital Triemli gehört neben dem Universitätsspital Zürich und dem Kantonsspital Winterthur zu den drei grössten Allgemeinspitälern im Kanton Zürich. Sie haben je über 100 Freiwillige angestellt, die regelmässig im Einsatz sind. Wer sind diese Freiwilligen und wieso gehen sie dieser Tätigkeit nach?

Ein Hobby nach der Pensionierung

„Schenken Sie Zuwendung und Zeit!”, schreibt das Universitätsspital Zürich (USZ) auf seiner Webseite. Freiwilligenarbeit sei zwar eine Arbeit ohne Lohn, dafür aber mit persönlichem Gewinn, steht weiter. Das klingt vielversprechend – doch was bedeutet es konkret?

In Spitälern umfasst die Freiwilligenarbeit üblicherweise Informations‑, Begleit- und Besuchsdienste: Im Fokus steht dabei immer der Kontakt zu den Patient*innen. Gemäss der Dachorganisation für Freiwilligenarbeit Benevol Schweiz sollte dabei die Arbeitszeit auf durchschnittlich sechs Stunden pro Woche begrenzt sein.

Die Freiwilligen besuchen die Patient*innen am Bett, begleiten sie in die Cafeteria oder gehen mit ihnen spazieren. „Die Patient*innen wissen es sehr zu schätzen, dass wir uns Zeit für sie nehmen”, sagt Elisabeth Zumstein. Sie ist seit sechs Jahren als Freiwillige im Kantonsspital Winterthur (KSW) tätig und arbeitet jeden Montagnachmittag im Kaffee- und Besuchsdienst.

Als 74-jährige Rentnerin passt sie perfekt ins Team: Der Altersdurchschnitt der Freiwilligen in den drei Zürcher Allgemeinspitälern liegt bei 65. Ist Freiwilligenarbeit ein Hobby für die Zeit nach der Pensionierung? Für Zumstein schon: „Ich hatte das Bedürfnis, mit Menschen Kontakt zu haben und meinem Rentnerinnen-Dasein etwas Struktur zu geben.”

Das Schönste dabei sei, anderen Menschen etwas Gutes zu tun – und die Dankbarkeit, die sie dafür erhalte. Dass die Arbeit unbezahlt ist, stört Zumstein nicht. Im Gegenteil: „Ich würde diese Arbeit nicht machen, wenn sie bezahlt werden würde. Denn dann würde mir ein Teil der Motivation weggenommen.”

Statt einem Lohn erhalten die Freiwilligen andere Zuwendungen, erklärt Corina Schmid, Leiterin des Freiwilligendienstes IDEM im KSW: „Sie können sich im Personalrestaurant verpflegen, profitieren von Spesenvergünstigungen und werden jährlich zu einem Ausflug und einem Weihnachtsessen eingeladen.”

Ähnlich ist es im USZ und im Triemli. Die Spitäler scheinen grossen Wert darauf zu legen, den Freiwilligen ihre Wertschätzung zu zeigen, obwohl (oder eben weil) sie ihnen keinen Lohn zahlen.

Menschen können nicht schneller gepflegt werden

Was die Freiwilligen in Spitälern leisten, ist Care-Arbeit: Sie kümmern sich um die körperlichen, psychischen und emotionalen Bedürfnisse der Patient*innen.

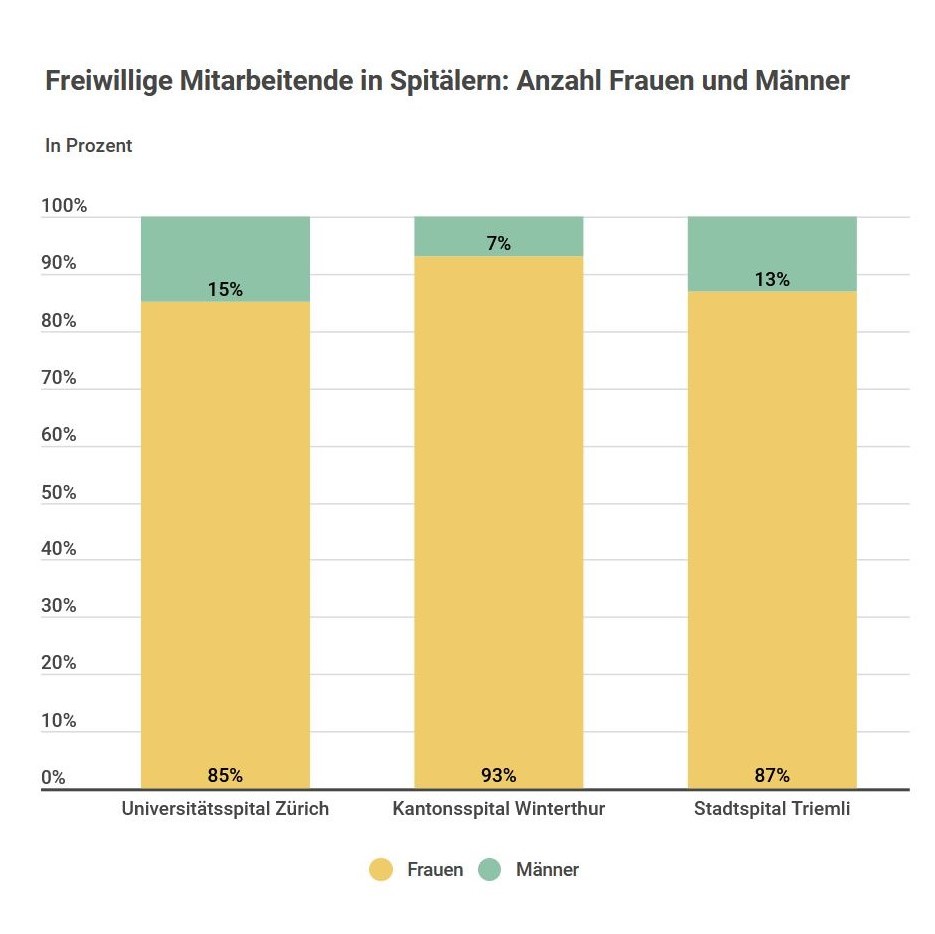

Der Frauenanteil in der Care-Arbeit ist allgemein gross: 61 Prozent in der privaten Kinder- und Verwandtenbetreuung, 85 Prozent in der Pflege und 92 Prozent in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung. Dieser Trend lässt sich auch bei der Freiwilligenarbeit in den Spitälern beobachten: Der Frauenanteil in den drei grössten Zürcher Allgemeinspitälern liegt zwischen 85 und 93 Prozent.

Dass Care-Arbeit generell schlecht bis gar nicht bezahlt wird, ist nichts Neues. Das finanzielle Dilemma der Care-Arbeit liegt darin, dass sie sehr personalintensiv ist und nicht rationalisiert werden kann. Die Ökonomin Mascha Madörin veranschaulicht es so: Anders als ein Auto, das immer schneller mit weniger Arbeitskraft produziert werden kann, können Menschen nicht schneller gepflegt werden.

Wenn im Gesundheitssektor eine Sparrunde ansteht, wird der grösste Ausgabenpunkt angeschnitten: der Personalaufwand. Darunter leiden sowohl die Pflegenden wie auch die Gepflegten. Weniger Personal erhöht den Zeitdruck, weil die Anzahl Patient*innen gleich bleibt oder sogar steigt. Als erstes flöten geht, was verzichtbar scheint: das Zwischenmenschliche.

Nicht erstaunlich also, dass im USZ 250, im KSW 150 und im Triemli 120 Freiwillige angestellt sind. Womöglich, um genau diese Lücke zu füllen. Mit durchschnittlich drei Stunden Arbeit pro Woche und Person füllt die Freiwilligenarbeit im USZ 18, im KSW elf und im Triemli neun Vollzeitstellen.

Die Geschäftsleiterin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) in Zürich, Regina Soder, sieht das anders: Freiwillige würden nicht Pflegende, sondern fehlende Angehörige ersetzen. Es seien „Menschen, die ihre freie Zeit bewusst und sinnvoll für andere Menschen einsetzen möchten”.

Fiora Pedrina, Gewerkschaftssekretärin beim VPOD Zürich, kann sich hingegen gut vorstellen, dass zwischen dem Fachkräftemangel in der Pflege und den Freiwilligen ein Zusammenhang besteht. „Die Freiwilligen können den personellen und finanziellen Druck kurzfristig entlasten. Hier muss aber ein politisches Umdenken stattfinden.” Für eine gute Gesundheitsversorgung brauche es gut ausgebildetes und bezahltes Personal mit genügend Zeit, sagt Pedrina. „Care-Arbeit kostet, und das muss sich unsere Gesellschaft leisten.”

Das unter dem Zeitdruck leidende Pflegepersonal hat oft wenig mit den Freiwilligen zu tun. Für Interaktion bleibt selbstredend nicht viel Zeit – und nach einem kurzen Informationsaustausch im Stationszimmer scheiden sich die Wege. Auf Anfrage von das Lamm wollte sich darum keine Pflegefachperson zu den Freiwilligen in den Spitälern äussern.

Nur eine Frage der Motivation

Könnten die Arbeitsstunden der Freiwilligen bezahlt werden? Die Erfolgsrechnungen des USZ, KSW und Triemli zeigen deutlich: Der Lohn des Personals macht mit Abstand den grössten Teil des Betriebsaufwands aus. Doch der potenzielle Aufwand für die Bezahlung der Freiwilligenarbeit ist im Vergleich zum Personalaufwand und dem Gewinn des jeweiligen Spitals verschwindend klein.

Diese von Freiwilligen ausgeführte Care-Arbeit nicht zu bezahlen hat weniger mit den Spital-Finanzen als mit dem vorherrschenden System zu tun. Mascha Madörin erklärt es mit der neoklassischen Ökonomie: Es gebe zwei verschiedene Anreize, um Menschen zum Arbeiten zu bringen: einerseits intrinsische Anreize wie Nächstenliebe und Mitgefühl, andererseits extrinsische Anreize in Form von Geld oder Ruhm.

Der intrinsische Anreiz solle dabei nicht durch Geldanreize „verdorben” werden. Die Frage der Bezahlung der Pflegearbeit werde also abgewälzt auf die ethische Frage der richtigen Motivation in der Pflege, schreibt Madörin weiter.

Diese Argumentation lässt sich auch in der Freiwilligenarbeit beobachten. An vorderster Front bei den Freiwilligen selbst: Ihre Motivation für die Arbeit ist der Drang, etwas Gutes zu tun. Wie Elisabeth Zumstein, die die Arbeit nicht machen würde, wenn sie bezahlt wäre.

Die Spitäler sind froh um die billige Arbeitskraft, die Freiwilligen sind froh um die sinnvolle Arbeit, die Patient*innen sind froh um die Aufmerksamkeit. Win-win-win, sozusagen. Dass aber Care-Arbeit auch in der Form der Freiwilligenarbeit in Spitälern mehrheitlich von Frauen geleistet wird und wiederum nicht bezahlt wird, reproduziert ein ausbeuterisches System. Ein System, in dem Wertschätzung durch Bezahlung gezeigt wird – ausser für eine Arbeit, die fast ausschliesslich von Frauen gemacht wird.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?