Zur Person: Dr. Robert Joerin ist seit 1991 Dozent und Senior Researcher für Agrarökonomie an der ETH Zürich. Er forscht auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Handels und hat unter anderem zur hohen Volatilität auf dem Milchmarkt und der Nahrungsmittelkrise ab 2007 publiziert.

Hintergrund: Wie funktioniert Nahrungsmittelspekulation genau? Und was will die Spekulationsstoppinitiative eigentlich? Hier haben wir die Fragen beantwortet.

das Lamm: Herr Joerin, Sie sind gegen die Spekulationsstopp-Initiative. Wieso?

Robert Joerin: Ich halte die Initiative zur Nahrungsmittelspekulation nicht für geeignet, den Hunger zu bekämpfen. Hunger ist eine Folge von Armut und muss deshalb mit den entwicklungspolitischen Instrumenten bekämpft werden.

das Lamm: Aber wieso müssen dann überhaupt Nahrungsmittel-Kontrakte an der Börse gehandelt werden? Mit Essen spielt man nicht, wie die InitiantInnen sagen.

Robert Joerin: Die Preisabsicherung an der Terminbörse bietet dem Produzenten finanzielle Sicherheit. So kann er sich bereits zum Zeitpunkt der Saat absichern, indem er Kontrakte verkauft und aus diesem Erlös Saatgut und andere Produktionsmittel kaufen kann.

Die Tatsache, dass er liquid ist, hat weitere positive Effekte: Der Saatgutlieferant weiss dies und hat einen besonderen Anreiz, dem Bauern Saatgut von guter Qualität zum richtigen Zeitpunkt und in ausreichender Menge zu liefern. Dies ist wichtig für den Bauern, weil die Zeitspanne für die Saat sehr kurz ist. Trifft er den optimalen Zeitpunkt, kann er mit höheren Erträgen rechnen. Timing ist für den Bauern wichtig und dafür wiederum muss er liquid sein. Die Preisabsicherung an Terminbörsen ist essenziell für die Ernährungssicherheit.

das Lamm: Die Initiative will aber nicht die finanzielle Absicherung durch Termingeschäfte verbieten, sondern lediglich spekulative Geschäfte mit Nahrungsmitteln, bzw. den Kontrakten zu diesen.

Robert Joerin: Die Preisabsicherung ist aber ohne diese Finanzakteure, oder eben «Spekulanten», nicht möglich. An der Börse wollen sich Produzenten und Verarbeiter beide gegen Preisrisiken absichern. Das nennt man Hedging. Das ist aber nur möglich, wenn Dritte bereit sind, Risiken zu übernehmen. Das sind die Finanzakteure: Sie übernehmen die Gegenposition und gehen ins Risiko hinein. Sie tun das, weil sie gewinnen können, wenn sie die zukünftige Entwicklung der Märkte richtig einschätzen. Wer falsch liegt, verliert. Diese Akteure sind unentbehrlich für das Funktionieren des Terminmarktes. Hedging und Spekulation ergänzen sich. Das eine ist ohne das andere nicht möglich.

das Lamm: Aber diese Spekulanten treiben die Preise in eine Richtung und sind so für die hohen Preise der letzten Jahre verantwortlich. Das findet doch auf dem Rücken der hungernden Kinder statt.

Robert Joerin: Die hohen Preise, die wir von 2007 bis 2014 hatten, sind nicht auf Spekulation zurückzuführen, sondern auf eine Folge verschiedener Angebots- und Nachfrageveränderungen auf den Weltmärkten. Zudem ist es wichtig zu unterscheiden: Hohe Preise bedeuten nicht automatisch Hunger und Armut. Die Hochpreisphase ist vorbei – Hunger und Armut aber sind geblieben und werden weiterhin ein grosses Problem bleiben!

das Lamm: Aber wenn ein Gut teuer ist, können es sich die Ärmsten nicht mehr leisten. Inwiefern soll das unproblematisch sein?

Robert Joerin: Das stimmt für alle Armen, die zur städtischen Bevölkerung und damit zu den Konsumenten gehören. Von den Armen dieser Welt lebt aber ein Grossteil auf dem Land und gehört als Bauern zu den Produzenten. Für sie sind Tiefpreisphasen problematischer, weil sie vom Erlös ihrer Produkte nicht mehr leben können. Eine solche Phase hat soeben begonnen.

das Lamm: Mal angenommen, Auslöser der Preisschwankungen seien andere Faktoren. Die spekulativen Geschäfte haben eine Hebelwirkung. Indem auf Trends gewettet wird, werden diese doch massiv verstärkt?Robert Joerin: Nein! Der Preis der Kontrakte ist nicht gleich dem Preis der Rohware. Die Preise für Kontrakte widerspiegeln die Erwartungen was die zukünftige Entwicklung auf dem Realmarkt betrifft. Ein Finanzakteur, der steigende Preise erwartet, kauft Kontrakte. Dadurch kommt es zu einer Verknappung dieser Kontrakte und der Preis steigt. Das wiederum sendet ein Signal an alle Produzenten, dass hohe Preise erwartet werden. Die Erwartung hoher Preise setzt für die Produzenten einen Anreiz, das Produkt auf den Markt zu bringen, das heisst entweder die Lager zu leeren oder zu produzieren. Das wiederum führt zur «Gegenbewegung», will heissen, die Preise sinken.

das Lamm: Was, wenn der Produzent wegen Umweltfaktoren, zum Beispiel Dürre, nicht einfach «mehr produzieren» kann?

Robert Joerin: Dann werden die Preise des Produkts so oder so steigen, weil es dann nämlich tatsächlich knapp ist. Die Ursache des Preisanstiegs wird dann aber nicht die Spekulation, sondern die Dürre sein.

das Lamm: Aber die Spekulanten wetten ja auf ihre Produkte. Sie wissen nicht tatsächlich, wie sich die Preise bewegen werden.

Robert Joerin: Nein! Ein guter Händler wird auf Grund von Information kaufen oder verkaufen. Und somit auch auf Faktoren des Realmarktes basierende Entscheide treffen. Problematisch ist lediglich, wenn keine neuen Informationen verfügbar sind. Dann wird tatsächlich ohne bestimmten Grund verkauft und gekauft werden. Das kann zu einer Herdenbewegung führen und den Markt in ein Preishoch oder ‑tief treiben. Solche spekulativen Phasen sind problematisch, weil der Kontraktpreis dann kein Indikator für die tatsächliche Knappheit ist. So entstehen Blasen. Sie sind die Folge eines Informationsmangels.

das Lamm: Also ist Spekulation eben doch problematisch?

Robert Joerin: Spekulative Phasen ja, nicht Spekulation allgemein. Ersterem sollte man tatsächlich entgegenwirken. Die vorliegende Initiative will aber Letzteres verbieten.

das Lamm: Wie kann dies verbessert werden?

Robert Joerin: Die Transparenz auf den Weltmärkten muss erhöht werden. Was ist wo an Lager? Wer erwartet welche Ernten? Hauptsächlich die «Big-Players» sollten da ihre Verantwortung noch besser wahrnehmen. Hier müssen die Staaten im Interesse der Ernährungssicherheit den Hebel ansetzen.

das Lamm: Es gibt aber auch Studien, die einen klaren Zusammenhang zwischen Spekulation und Preishaussen feststellen.

Robert Joerin: Ein Forschungsteam der Hochschule Luzern hat 100 Studien untersucht und kommt zum Schluss: 47 Prozent der Studien finden einen abschwächenden Effekt, das heisst, Spekulation dämpft Preisausschläge und wirkt damit stabilisierend auf den Markt. Keinen Einfluss stellen 37 Prozent der Studien fest. Nur 16 Prozent der Untersuchungen deuten auf verstärkende Effekte hin. Werden nur Nahrungsmittel analysiert, ist der abschwächende Effekt bei Mais, Zucker und Weizen besonders ausgeprägt, während bei Fleischprodukten und teilweise Kaffee leicht verstärkende Effekte gefunden werden. Zu betonen ist, dass dabei jeweils nur ein geringer Einfluss festgestellt wurde.

das Lamm: Was ist dann verantwortlich für den Hunger und die vermehrten Preisextreme?

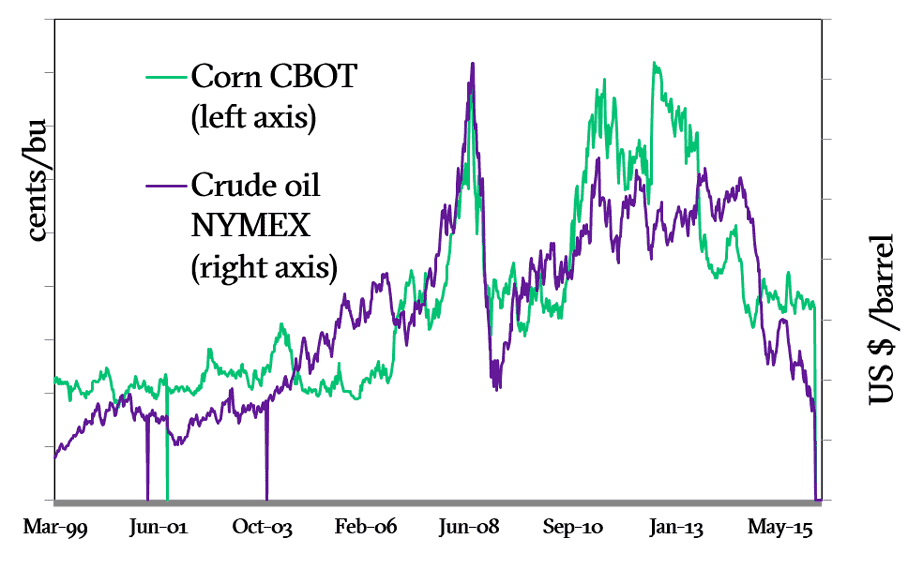

Robert Joerin: Für den Hunger in der Welt ist es die Armut. Dazu kommen noch die vielen Menschen in Kriegsgebieten, die hungern. Aber das hat wenig mit den aktuellen Weltmarktpreisen zu tun. Für die vermehrten Preisextreme würde ich die massiv verstärkte Bindung an den Erdölpreis gerade in Hochpreisphasen als verantwortlich bezeichnen (siehe Grafik). Hinzu kommen die vermehrten Wetterextreme. Die Preisvolatilität auf den Agrarmärkten wird also auch klimabedingt noch weiter zunehmen. Umso wichtiger ist die Preisabsicherung auf Terminmärkten für die Produzenten.

das Lamm: Woher rührt die verstärkte Bindung an den Erdölpreis?

Robert Joerin: Mit der Möglichkeit der Produktion von Agrotreibstoffen hat die Nachfrage nach den betreffenden Rohstoffen (Mais, Raps) eine völlig neue Komponente erhalten. Die Nachfrage nach Agrotreibstoffen nimmt zu, wenn der Erdölpreis steigt. Noch problematischer wird das, wenn man bedenkt, dass der Ölmarkt von wenigen Anbietern dominiert wird und damit anfällig für Preismanipulationen ist. Agrotreibstoffe sollten nie, und ich meine wirklich nie, eine Konkurrenz für die menschliche Ernährung sein. Ist das der Fall, fahren unsere Autos auf dem Rücken der hungernden Kinder, um darauf zurückzukommen.

das Lamm: Was kann ich als Konsumentin tun?

Robert Joerin: Als Konsumenten können wir uns besser informieren. Es gibt gute Projekte in Entwicklungsländern, die auch tatsächlich dort Wertschöpfung generieren. Darauf sollten die Fairtrade-Labels noch vermehrt achten. Wichtig ist, dass die Entwicklungsländer den Marktzugang zu den Industrieländern haben.

Als Bürger können Sie den politischen Druck hochhalten, damit NGOs weiterhin mindestens im bisherigen Umfang unterstützt werden. Oder Sie können sie natürlich selber unterstützen. Das IKRK zum Beispiel leistet enorm wichtige Arbeit. Armut und Elend müssen bekämpft werden. Aber diese Initiative ist einfach nicht das passende Mittel. Sie macht es sich zu einfach.

Vielen Dank für das Gespräch.

Wie funktioniert Spekulation mit Lebensmitteln?

Auf Terminmärkten können sich Produzenten und Verarbeiter eines Produktes gegen Preisschwankungen absichern. Dazu verkaufen sie Kontrakte (=Futures), in denen vereinbart wird, welcher Preis der Produzent in Zukunft für sein Produkt erhalten wird, beziehungsweise welchen Preis der Verarbeiter dafür bezahlen muss.

Die Kontrakte werden von Finanzakteuren (=Spekulanten) gekauft. Liegt der Preis des Gutes zum Zeitpunkt des tatsächlichen Verkaufes unter dem vertraglich vereinbarten, deckt der Finanzakteuer die Differenz. Liegt der Preis aber darüber, fliesst die Differenz vom Produzenten zum Spekulanten. Das Risiko geht also mit dem Kauf des Kontraktes vom Produzenten auf den Spekulanten über.Was will die Initiative?

Die Initiative will den Finanzakteuren, die nichts mit dem eigentlichen Produkt zu tun haben, den Zugang zu Terminbörsen für Nahrungsmittel verbieten. Rein spekulative Geschäfte mit den Kontrakten sollen also nicht mehr möglich sein. Nach Meinung der InitiantInnen werden durch sie die Preise des tatsächlichen Gutes zu sehr beeinflusst und in die Extreme getrieben. In der Zeit von 2007 bis 2014 waren auffällig hohe Preisspitzen auf dem Weltmarkt zu beobachten. Die InitiantInnen sehen die Schuld dafür bei den Spekulanten.

Zurück zum Anfang des Interviews

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 23 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1456 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 805 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 391 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?