Der Stahlindustrie geht es schlecht. Seit Wochen machen Nachrichten von drohenden Schliessungen und Entlassungen die Runde. Wie etwa bei Stahl Gerlafingen im Kanton Solothurn oder bei Steeltec in Emmenbrücke.

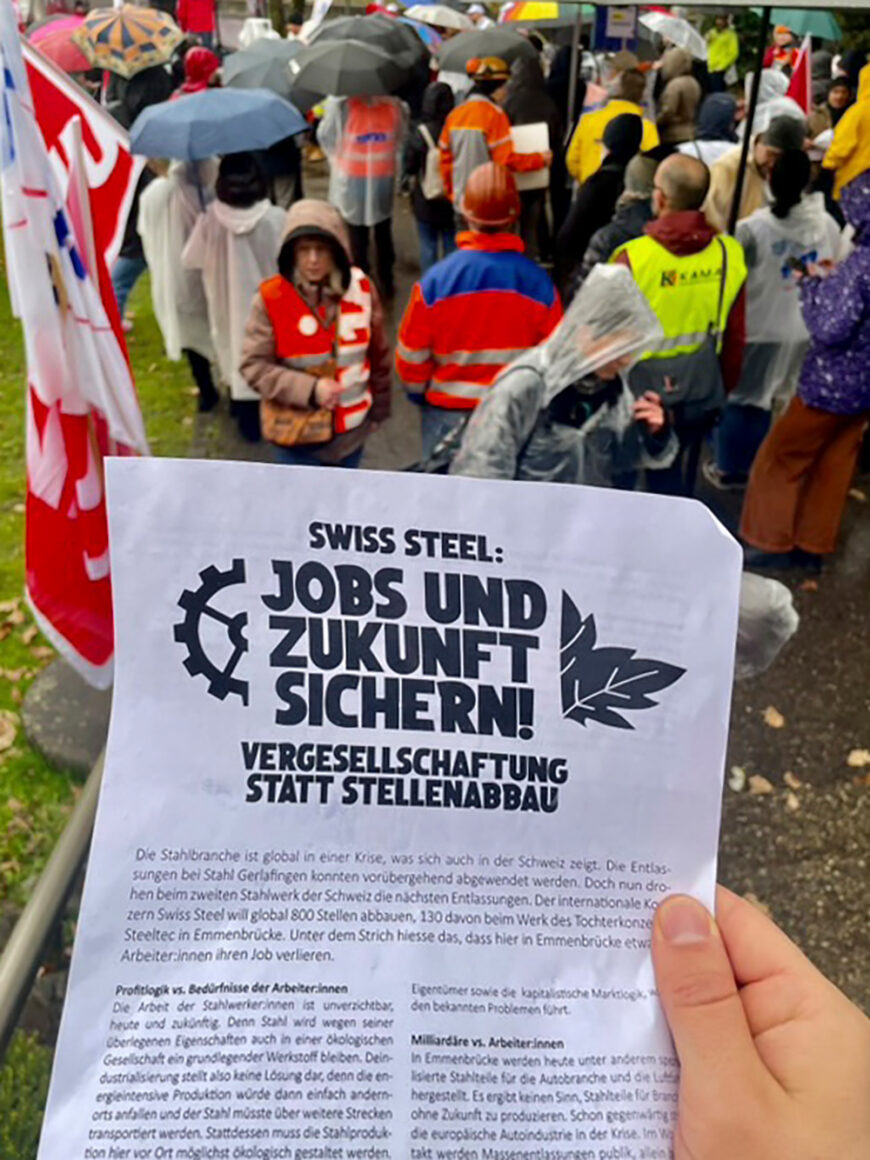

Die Ankündigungen trafen auf grossen Widerstand – nicht nur bei den Gewerkschaften, sondern auch bei der Klimabewegung. Mehrmals kam es zu gemeinsamen Demonstrationen. Stahl Gerlafingen verzichtete vorerst auf die Kündigungen und führte stattdessen Kurzarbeit ein. Kurz darauf zog auch Steeltec nach – 130 Arbeitsplätze soll die Firma am Standort in Emmenbrücke abbauen.

„Um die Arbeitsplätze zu sichern und eine nachhaltige Produktion von Stahl zu fördern, müssen die Stahlwerke der Marktlogik entzogen und vergesellschaftet werden”, forderte der Klimastreik. Mitte Dezember hat das Parlament die Stahlwerke zwar nicht vergesellschaftet, ihnen aber finanzielle Unterstützung versprochen.

Was der Klimastreik fordert, ist keineswegs radikal, sondern nüchterne Realpolitik.

Doch bereits das stiess bei SVP, FDP und GLP auf harsche Kritik. Zum Beispiel bezeichnete der SVP-Nationalrat Mike Egger den Schritt als „Neuauflage des Marxismus”.

Schaut man aber genauer hin, sind die Forderungen des Klimastreiks keineswegs radikal, sondern nüchterne Realpolitik, die anerkennt, dass die Welt nicht mehr dieselbe ist wie vor 50 Jahren. CO2 kann nicht mehr länger gratis in der Atmosphäre entsorgt werden. Die Heisszeit hat gestartet und bringt grundlegende Veränderungen der klimatischen, aber auch der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit sich. Für die Stahlbranche heisst das: Es wird teurer werden. Und zwar aus mehreren Gründen.

In einer Arena-Sendung aus dem Jahr 1995 titelte das SRF „Drohende Klima-Katastrophe – was unternimmt die Schweiz?” Dieser Begriff wurde in den Folgejahren vom gemässigteren „Klimawandel” abgelöst. „Wandel” war der 2018 aufkommenden Klimabewegung jedoch zu lasch. Deshalb prägte der Klimastreik den Begriff „Klimakrise”. Krisen und Katastrophen hinterlassen zwar tiefere Furchen als ein Wandel und beschreiben damit eher, was gerade passiert. Aber es sind auch beides zeitlich begrenzte Ereignisse. Unsere klimatischen Grundbedingungen aber werden sich ändern und für immer anders bleiben. Nicht einmal die Begriffe historisch oder Zeitenwende können das, was wir gerade erleben, adäquat beschreiben: der Beginn eines neuen geologischen Zeitalters, der Heisszeit.

Nachhaltiger Stahl ist teuer

Die beiden Werke in Emmenbrücke und Gerlafingen stellen zwar Produkte aus Stahl her, sie produzieren aber keinen neuen Stahl. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn Stahl zu verarbeiten und zu rezyklieren ist im Gegensatz zur Herstellung von frischem Stahl elektrifizierbar. Und wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt, ist die Produktion nahezu CO2-frei.

Damit punkten Steeltec und Stahl Gerlafingen klimamässig gleich doppelt: Elektrifiziert ist nicht nur besser als fossil, sondern Recycling ist auch wichtig für die Kreislaufwirtschaft.

Trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt – schon gar nicht, wenn es um Stahl geht. Denn obwohl sich dieser gut wiederverwenden lässt, sind die Kreisläufe nicht zu hundert Prozent geschlossen: Stahl Gerlafingen und Steeltec sind darauf angewiesen, dass regelmässig eine gewisse Menge an frischem Stahl in das System eingespeist wird – und dieser kommt aus fossil befeuerten Hochöfen in Serbien, Polen, Deutschland oder Frankreich.

Langfristig wird die staatliche Überbrückungshilfe den Karren nicht aus dem Dreck ziehen.

Steeltec deckt bereits 60 Prozent der benötigten Energie durch Strom – laut einer Medienmitteilung zumindest bis Ende 2024 ausschliesslich von Schweizer Wasserkraftwerken –, der Rest wird durch fossile Brennstoffe bereitgestellt.

Ein hoher Elektrifizierungsgrad ist gut fürs Klima, aber auch teuer. Und das ist einer der Hauptgründe für die aktuelle Schieflage der Schweizer Stahlwerke: die hohen Stromkosten.

Deshalb entschied das Parlament Mitte Dezember, die Metallindustrie vorübergehend zu unterstützen. Neben den zwei Stahlwerken sollen auch die Aluverarbeiter Novelis und Constellium im Wallis von 2025 bis 2028 Stromrabatte bekommen.

Die Unterstützung ist aber an Auflagen gekoppelt: Wer günstigen Strom will, muss Transparenz- und Nachhaltigkeitsbedingungen erfüllen, darf keine Dividenden oder Boni auszahlen und muss zusichern, dass die Produktion in Gerlafingen, in Emmenbrücke und im Wallis bleibt.

Langfristig wird diese Überbrückungshilfe den Karren aber sowieso nicht aus dem Dreck ziehen. Denn um der neuen Realität der Heisszeit gerecht zu werden, müsste Steeltec auch die restlichen 40 Prozent auf elektrisch umstellen. Das Resultat: Noch höhere Stromkosten.

Aber nicht nur das: Stahlprodukte aus Recyclingstahl anstatt in Hochöfen herzustellen, verursacht zwar viel weniger CO2, aber es kommen trotzdem einige Tonnen zusammen: Laut dem Schweizer Emissionshandelsregister stiess Steeltec 2023 rund 40’000 Tonnen CO2 aus. Das sind immerhin 0.1 Prozent aller Emissionen, die auf Schweizer Boden anfallen. Damit könnte eine Person über 13’000 Mal nach Peking und zurück fliegen. Stahl Gerlafingen stiess gar über 80’000 Tonnen aus.

Die EHS-Firmen mussten bis jetzt eigentlich noch nie etwas für ihr CO2 bezahlen.

Bei Steeltec fällt dieses CO2 vor allem bei einem Ofen an, der mit Erdgas betrieben wird. Als Steeltec diesen Ofen 2021 für 60 Millionen Euro anschaffte, galt dies als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stahlproduktion, da er effizienter war als der alte Ofen. Nur: Effizienzsteigerung reicht nicht aus, um auf Netto-Null zu kommen.

Um uns der Heisszeit anzupassen, ist klar: Für eine vollständige Dekarbonisierung sind weitere sehr hohe Investitionen erforderlich.

Die Schweiz betreibt Industriepolitik

Die Umstellung von fossil auf elektrisch macht aber trotz der hohen Strompreise und Investitionen auch finanziell Sinn. Denn die zwei Schweizer Stahlwerke rechnen ihre CO2-Emissionen zusammen mit rund 100 weiteren Industriebetrieben aus den emissionsintensivsten Branchen wie der Zementherstellung, den Papierfabriken oder der Aluproduktion im Emissionshandelssystem (EHS) ab. Dort müssen sie für jede CO2-Tonne ein Emissionsrecht abgeben.

Zurzeit bekommen diese Firmen den Grossteil der Emissionsrechte von der Regierung geschenkt. Das Resultat: Sie mussten bis jetzt eigentlich noch nie etwas für ihr CO2 bezahlen. Hätten die EHS-Firmen für jede Emissionstonne die normale CO2-Abgabe bezahlen müssen, wären das von 2013 bis 2020 rund drei Milliarden Franken gewesen. Im EHS bezahlten sie nicht einmal 100 Millionen.

Es ist schlichtweg falsch, dass die Schweiz bis dato keine Industriepolitik betreibt.

Der Grund für die Schenkungen ist die Angst, dass die Schwerindustrie bei einem zu hohen CO2-Preis in Länder abwandern könnte, wo die Emissionen weniger oder nichts kosten. Damit würde man nicht nur die Kontrolle über das CO2 aus den Stahlwerken verlieren, sondern auch die über 1’000 Arbeitsplätze.

Umso mehr erstaunt, dass ein Argument gegen die Überbrückungshilfen immer wieder auftaucht. „Der Bundesrat betreibt keine Industriepolitik”, so beispielsweise Energieminister Albert Rösti in einer der Parlamentsdebatten rund um die Finanzhilfen. Was Rösti damit meint: Der Bund unterstützt prinzipiell keine ausgesuchten Industriebranchen.

Es ist schlichtweg falsch, dass die Schweiz bis dato keine Industriepolitik betreibt. Mit dem EHS unterstützt sie bereits seit über einem Jahrzehnt gezielt die Schwerindustrie – ganz zu schweigen davon, dass der Bund die Werbeausgaben für die Fleischindustrie zahlt, Kerosin von der Mineralölsteuer befreit und Grossbanken mit Steuergeldern rettet.

Genau wegen dieser Industriepolitik war und ist das EHS, anders als die hohen Strompreise, nicht mitverantwortlich für die aktuellen Finanzprobleme der Schweizer Stahlindustrie.

Das wird sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts jedoch ändern: Denn ab 2026 wird der Bund weniger Gratisemissionsrechte verschenken. Wenn alles nach Plan läuft, gibt es 2034 keine Gratisrechte mehr.

Businessmodelle der Vergangenheit

Die Zukunft hält für die Stahlindustrie also vor allem eines bereit: noch höhere Kosten. Entweder weil sie wegen der höheren Stromkosten erneut investieren muss oder weil sie Emissionsrechte kaufen muss.

Auch die CO2-freie Stahlproduktion wird immer noch zu viel Energie verbrauchen. Das heisst: Wir brauchen zwar Stahl, aber so wenig wie möglich.

Doch wie bitte soll ein Konzern auf dem freien Markt überleben, wenn die Kosten steigen und er gleichzeitig so wenig wie möglich verkaufen soll? Diese Frage stellt sich nicht nur für die Stahlindustrie, sondern auch für die Zementherstellung, die Alubranche oder die Papierproduktion.

Die Antwort: Es geht nicht. Die Herstellung von Stahl ist in einem klimagerechten Markt kein Business-Case mehr – ausser die Allgemeinheit schiebt dauernd Geld nach.

Dicke Dividenden, Boni und teure Marketingkampagnen werden auch in der Stahlbranche grundsätzlich nicht mehr drinliegen.

Was in der Stahlindustrie momentan geschieht, dürfte tatsächlich erst der Anfang sein. Auch weitere Businessmodelle der Vergangenheit werden in der Heisszeit nicht mehr funktionieren.

Anstatt einen Flickenteppich von Extrawürsten und punktuellen Unterstützungsmassnahmen aufzubauen, sollte sich der Bund grundsätzlich überlegen, wie man materielle Grundgüter wie Zement, Stahl, Papier oder Alu in der Heisszeit so bereitstellen kann, dass es dem Gemeinwohl dient. Denn wir brauchen diese Materialien für Windräder, Solaranlagen, Züge und Wärmepumpen. Was Steeltec und Co. herstellen, ist unverzichtbar für eine Transformation auf klimastabil.

Dicke Dividenden, Boni und teure Marketingkampagnen werden jedoch nicht mehr drinliegen – nicht nur kurzfristig während den Überbrückungshilfen, sondern ganz grundsätzlich.

Stahlproduktion in den Service public

Doch wie stellt man ein Gut bereit, wenn sich damit kein Geld verdienen lässt? Neu ist diese Frage nicht: Strom, Spitalbetten, Abfallentsorgung. Das sind alles Güter, die wir nicht oder zumindest nicht vollständig auf dem freien Markt bereitstellen.

Und zwar aus guten Gründen. Überlässt man das Gesundheitswesen dem freien Markt, muss man sich nicht wundern, wenn die Spitalleitung so viele Behandlungen wie möglich verkaufen möchte. Würde sie nüchtern nach Marktlogik kalkulieren, müsste sie sogar die Raucher*innenlobby sponsoren, anstatt in die Gesundheitsprävention zu investieren.

Ähnlich sieht es beim Strom aus: Auf einem vollkommen freien Markt würden Elektrizitätswerke nicht zum Stromsparen aufklären, sondern in einem Spezialangebot vergünstigte Klimaanlagen mitliefern, die jedoch kurz nach Ablauf der Garantiefrist kaputtgingen, weil sie von der Abfalllobby gesponsort wurden.

Weil das offensichtlich nicht wünschenswert ist, gab es neben dem sogenannten freien Markt schon immer einen Wirtschaftsraum, der nach einer anderen Logik funktioniert. Ein Raum, in dem nicht der Profit im Zentrum steht, sondern die Versorgung der Gesellschaft mit dem, was sie nun mal braucht. In der Schweiz fasst der Bundesrat unter dem Begriff „Service public” eine „politisch definierte Grundversorgung mit Infrastrukturgütern und Infrastrukturdienstleistungen” zusammen, die allen in guter Qualität und zu angemessenen Preisen zur Verfügung stehen sollen.

Das heisst nicht, dass diese Grundversorgung vollumfänglich von staatlichen Unternehmen erbracht werden muss. Im Service public sind verschiedene Konzepte denkbar. Die Post hat einen Leistungsauftrag mit dem Bund, wobei das Postgesetz und die Postverordnung festlegen, was zur postalen Grundversorgung gehört. Die Elektrizitätswerke sind hingegen oft öffentlich-rechtliche Anstalten im Besitz der Kantone. Und für die Stahlwerke schlägt der Klimastreik nun eine Vergesellschaftung vor.

Unsere Welt wird sich grundlegend verändern und anders bleiben – Überbrückungen bringen da nichts.

Er fordert, „dass die Stahlwerke vom Bund für einen symbolischen Preis gekauft werden und dass Gremien von Arbeiter*innen, Baumaterial- und Klimawissenschaftler*innen und Menschen aus der Bevölkerung demokratische Kontrolle über die Werke erhalten.” So könne garantiert werden, dass das Know-how der Arbeiter*innen nicht verloren geht, dass die Produktion noch klimafreundlicher wird und dass für zukunftsfähige Sektoren produziert wird. Sprich: Dass die Branche weniger Bleche für die Automobilbranche und Armierungseisen für Stahlbeton herstellt, dafür mehr Gerüste für Solaranlagen und Geleise für Zugstrecken.

Was der Klimastreik fordert, geht also weiter als eine punktuelle Unterstützung in Form von Überbrückungshilfen. Und das ist absolut notwendig. Denn unsere Welt wird sich grundlegend verändern und anders bleiben – Überbrückungen bringen da nichts.

Die Heisszeit hat begonnen und in ihr können wir Stahl nicht mehr so produzieren, wie wir das bis anhin gemacht haben. In dieser neuen Realität gehört Stahl nicht mehr auf den freien Markt, sondern in den Service public.

Und angesichts der misslichen Lage, in der sich die Stahlindustrie derzeit befindet, sollten nicht zuletzt die derzeitigen Eigentümer*innen der Stahlwerke froh sein, wenn sie aus diesem unlösbaren marktwirtschaftlichen Dilemma befreit werden.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?