Wie schlimm steht es wirklich um die Welt? Das weiss niemand ganz genau. Eine Nachricht jagt die nächste – wie einen Überblick gewinnen, das Chaos ordnen? Wir helfen, indem wir ausgewählte News häppchenweise servieren und einordnen. So liefern wir Ihnen einmal pro Monat Anhaltspunkte zur Lage der Welt aus Lamm-Sicht.

Heute: Zürich bald autofrei? // 5’300’000 Millionen US-Dollar Subventionen für Kohle, Erdöl und Gas // Der Unkrautvernichter Dicamba, Ersatz für Glyphosat, sorgt für kaputte Ernten bei den Nachbarn.

Good News: Zürich bald autofrei?

Was ist passiert? Autos sollen aus der Stadt Zürich verbannt werden. So fordert es die Anfang August eingereichte Juso-Initiative „Züri autofrei”. Damit könnte sich die Stadt auf einen Schlag ihres erst 70 Jahre alten Jochs namens „Massenware Automobil” befreien. 1997 hatte eine ähnliche Initiative bereits 37% Zustimmung erhalten. Heute ist die Schweiz um eine Million (!) Autos reicher; alleine im Kanton Zürich sind 180’000 Autos mehr registriert. Der Leidensdruck ist hier also seit der letzten Initiative um geschätzte 360 Millionen Tonnen Fahrzeuggewicht schwerer geworden. Es besteht diesmal Grund zur Hoffnung, dass das gewichtig genug ist.

Warum ist das wichtig? Weil mit diesem Befreiungsschlag am Horizont nicht nur unsere Lungen, sondern auch unsere Geister eine dicke Schicht Russ loswerden könnten. In 70 Jahren Massenware Auto haben wir uns so an den verkehrsreichen Alltag gewöhnt, dass wir uns seiner Absurditäten gar nicht mehr bewusst sind. Beispielsweise das „luege, lose, laufe”, das jedem Kind eingebläut wird: Wie der Journalist Marcel Hänggi recherchiert hat, wurden Fussgängerstreifen in ihren Anfängen um von Fussgängern systematisch missachtet; eine Praxis, die im Falle eines Unfalls auch von der Rechtsprechung bis in die 1930er-Jahre legitimiert wurde. Denn die Gesellschaft sah solche Streifen nicht etwa als begrüssenswerten Dienst am Fussgänger („Hier kannst du sicher über die Strasse”), sondern als weisse Flagge der Resignation gegenüber dem aggressiven Auto: „Überall sonst hast du als Fussgänger auf der Strasse nichts verloren.”

Eine weitere Selbstverständlichkeit gefällig, die wir dem Auto verdanken? Dass man eine überdimensionierte Metallkiste für ein paar Dutzend Franken einen ganzen Monat auf einen öffentlichen Gehweg stellen darf (= „parkieren”). Es ist solcher zu Gewohnheit geronnener Irrsinn, den diese Initiative ans Licht holt. Damit schafft sie frische Luft für neue Ideen zu einem gelungeneren Zusammenleben in Zürich.

Aber? Einige Autos würde es im „autofreien” Zürich dennoch geben. Ambulanzen, Handwerker, Busse und Taxis etwa für Gehbehinderte sollen weiterhin fahren dürfen. Dieser Punkt ist auch von links unbestritten. Aber eine weitere, etwas kuriosere Befürchtung begleitet die Juso-Initiative: Durch den Autobann würde Zürich noch attraktiver und damit noch teurer. Wenigerverdienende müssten in die letzten Autobastionen Dietikon und Dietlikon flüchten. Auch wenn hohe Stickoxid- und Lärmbelastungen mit günstigem Wohnraum einhergehen: Sie als Garanten für ein soziales Zürich zu handeln, ist nicht nur im Hinblick auf das heutige Zürcher Preisniveau schlicht zynisch. Denn was in diesem Fall den Wohnraum vergünstigt, ist gemäss neuen Studien auch tödlich. Sehr sozial ist das nicht. Wir werden also auf verlässlichere Garanten für ein soziales Zürichs setzen müssen als Gestank und Lärm, sollen dereinst nicht nur Wohlhabende Zürichs reine Luft atmen dürfen.

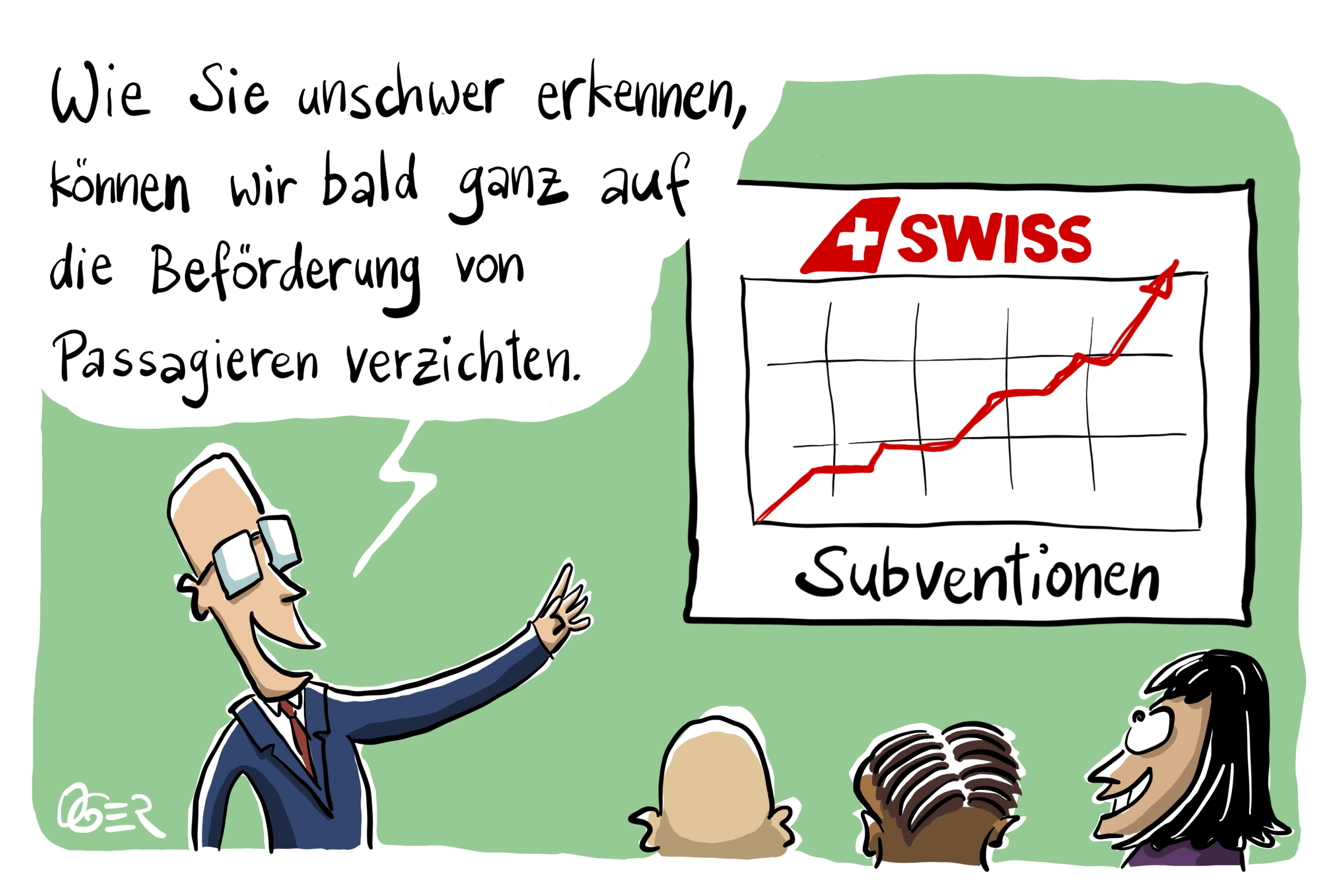

Bad News 1: 5’300’000 Millionen US-Dollar Subventionen für Kohle, Erdöl und Gas

Was ist passiert? Eine neue Studie rechnet vor, dass fossile Brennstoffe im Jahr 2015 mit 5.3 Tera-Dollar (5’300’000 Millionen Dollar) subventioniert wurden. Das entspricht 6.5 Prozent des Bruttoinlandprodukts aller Länder der Welt zusammengenommen. Damit ist der Mythos „Hochsubventionierte erneuerbare Energien vs marktbeständige fossile Energien” enttarnt. Besonders bezeichnend: Diese Entzauberung stammt nicht etwa aus der Feder von Ökofundis, sondern von Autoren des unverdächtigen Internationalen Währungsfonds (IWF). Dessen Ausgangspunkt für die Studie ist keine esoterische Mutter-Erde-Liebe, sondern eine knallharte Kosteneffizienzperspektive.

Warum ist das wichtig? Bisherige Schätzungen der Erdöl- und Kohlesubventionen fielen deutlich kleiner aus, weil sie nur die direkten Zahlungen an Förder‑, Verteil- und Umwandlungsinfrastruktur sowie direkte Preisstützungen zu den Subventionen zählten (so wären 2015 „nur” 333’000 Millionen Dollar Subventionen zusammengekommen). Wie die Autoren um David Coady vom IWF überzeugend argumentieren, muss aber die gesamte Differenz zwischen bezahlten Preisen für fossile Energieträger und den tatsächlichen Kosten (Luftverschmutzung, Erderwärmung, etc.), die durch staatliche Eingriffe bzw. Nicht-Eingriffe bei der Allgemeinheit anfallen, als Subventionen verbucht werden. Nehmen wir das Beispiel der Luftverschmutzung, die durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern verursacht wird: Sie kostet gemäss dieser Studie jährlich 2.4 Peta-Dollar. Diese Kosten werden aber nicht von den Verursachern bezahlt, sondern von den Geschädigten und via Versicherungsprämien von der Allgemeinheit. Kosten, die tatsächlich als direkte Folge der fossilen Treibstoffe anfallen, ohne dort zu Buche zu schlagen. So berechnet betragen alleine die Luftverschmutzungssubventionen 3 Prozent des globalen BIP!

Aber? Diese horrenden Subventionen auf fossilen Brennstoffen sind besonders stossend, weil nach dem Pariser Abkommen alle ökonomischen und politischen Anstrengungen auf eine Verteuerung abzielen sollten — eine Verteuerung mindestens auf das Niveau der „Kostenwahrheit”, wie die Autoren der Studie argumentieren. Das Problem ist aber, dass die Kosteneffizienzperspektive nicht genügend Anwälte hat. Zwar wäre sie, zumindest nach der Theorie, die insgesamt günstigste Variante — weil Schäden nicht nur repariert werden, sondern viel weniger erst entstünden. Aber sie bricht mit einer Gewohnheit, die uns lieb geworden ist: dass wir fürs Öl nicht zahlen, was es uns wirklich kostet. Es ist wie mit dem Schokoriegel: Wäre in ihm der Preis für das Fitnessabo und fürs Fettabsaugen miteinberechnet, wir würden ihn gar nicht kaufen. Aber wer wagt es schon, die Lust auf Schokoriegel zu vermiesen, möge die Kosteneffizenzperspektive auch der Hochsitz der (ökonomischen) Vernunft schlechthin sein?

Bad News 2: Wer den Glyphosat-Ersatz Dicamba spritzt, vernichtet die Ernten der Nachbarn

Was ist passiert? Um den Agrochemieunternehmer Monsanto steht es nicht gut. Sein Unkrautvernichter Glyphosat steht in Kalifornien vor Gericht und in Europa vor dem Tribunal der Öffentlichkeit. Der Grund: möglicherweise ist ihr meistverkauftes Herbizid krebserregend. Aber nicht nur das macht Monsanto zu schaffen: Immer mehr Unkräuter sind gegen Glyphosat resistent. Deshalb hat das Unternehmen das alte Herbizid Dicamba ausgegraben und insgesamt eine Milliarde Dollar in neue Produktionsstätten investiert. Dort werden nicht nur das Herbizid selbst, sondern auch das zugehörige Herbizid-resistente Gentech-Saatgut als Kombipackung hergestellt. Unter dem bezeichnenden Produktnamen „Xtend” hätte Dicamba als Nachfolger von Glyphosat die neue cash cow Monsantos werden sollen.

Doch jetzt hat Dicamba ein altes Problem eingeholt: Einmal auf die Felder gesprüht, verflüchtigt es sich. So gelangt es auf benachbarte Felder, wo es ganze nicht-resistente Kulturen verwüsten kann. Deshalb waren ältere Dicamba-Produkte von der US-Environmental Protection Agency (EPA) für den grossflächigen Einsatz verboten worden. Jetzt stellt sich heraus: Auch die neue Monsanto-Mischung (eine sogenannte „neue Formulierung”) Xtend mit dem Wirkstoff Dicamba verflüchtigt sich trotz gegenteiliger Versprechen — und zerstört so benachbarte Felder. Deshalb hat der US-Agrarstaat Arkansas nach 900 Beschwerden von Bauern den Gebrauch von Produkten mit dem Wirkstoff Dicamba temporär verboten; Missouri ist mit einem Verbot soeben nachgezogen.

Warum ist das wichtig? Dicamba war also als problematisches Herbizid bekannt. Wie hat es dennoch wieder auf die Felder kommen können? Monsanto präsentierte der EPA seine neue Dicamba-Formulierung Xtend und versprach aufgrund hauseigener Studien: Das Problem der Verflüchtigung sei mit der neuen Formulierung, die verbesserte physiko-chemische Eigenschaften zeige, gelöst. Normalerweise lassen die Zulassungsbehörden dann weitere Studien von unabhängigen WissenschaftlerInnen durchführen. So auch bei Xtend. Das perfide: In diesem Fall wurde den WissenschaftlerInnen ausdrücklich verboten, die Verflüchtigungstendenz zu messen. Die EPA hat diese Restriktion offensichtlich durchgehen lassen. Und Monsanto rechtfertigt das Verbot so: „To get a meaningful data takes long, long time”. Wegen des kriselnden Glyphosats und der Milliardeninvestition in Xtend musste es schnell gehen. Zu schnell, wie sich jetzt herausstellt. Nun steht nicht nur Monsanto vor einem Scherbenhaufen. Sondern auch Zulassungsbehörden wie die EPA, die ihre Zulassungsbescheide zu oft einseitig auf geheime Herstellerstudien stützen, die – wen überrascht’s – manchmal etwas tendenziös ausfallen.

Aber? Der EPA war bei der Zulassung dieser neuen Dicamba-Formulierung wohl auch etwas mulmig zumute. Deshalb hat sie Xtend nur für zwei statt der üblichen zehn Jahre zugelassen. Zwar beteuert Monsanto weiterhin, dass sich das Produkt nicht in Nachbars Felder verirre, wenn es mit den richtigen Düsen und bei geeignetem Wetter gespritzt werde. Auch wenn ein Teil der 900 Beschwerdefälle auf eine nicht sachgemässe Anwendung zurückgeführt werden mag: Dem agriculture department von Arkansas sind das ein paar Hundert Schadensfälle zu viel. Schlössen sich weitere Bundesstaaten dem Verbot an, wäre das für Monsanto desaströs. Denn damit wäre nicht nur das Herbizid selbst, sondern auch die zugehörigen Dicamba-resistenten Kulturpflanzen, an denen Monsanto jahrelang getüftelt hat, am Ende. Das wäre keine schlechte Nachricht, wenn dadurch Alternativen zum massiven Herbizideinsatz Aufschwung erhielten.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 14 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 988 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 490 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 238 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?