Wenn man erleben will, wie sehr Armutsbetroffene schon heute von zivilgesellschaftlichem Engagement abhängig sind, muss man ins Powerpoint-Internetcafé nach Bern. „Wissen Sie, was eine Katze ist?”, fragt Thomas Näf die junge Eritreerin, die ihm gegenübersitzt. Er hält sich die Hände an die Ohren und mimt einen Kater. „Miau!” Dasselbe wiederholt er mit einem Hund. Die junge Frau lacht: Ja, sie wisse, was eine Katze ist und nein, sie habe keine Haustiere. Weiter gehts, nächste Frage auf dem Bewerbungsformular. Die Eritreerin ist auf der Suche nach einer Wohnung für sich und ihre Kinder. Thomas Näf, Leiter des Internetcafés Powerpoint und des Komitees der Arbeitslosen und Armutsbetroffenen (KABBA) an der Monbijoustrasse in Bern, unterstützt sie dabei. Das Internetcafé befindet sich in einem Keller; die Laptops sind auf vier Tischen verteilt. „Alle auf dem neusten Stand!”

Die Idee für ein Internetcafé sei ihm gekommen, als er 2005 selber ausgesteuert wurde. „Fast zeitgleich ging mein Laptop kaputt. Da ich in der Politik aktiv war, war ich aber auf einen Computer angewiesen.” Dank eines Zufalls sei er dann an ein wenig Geld gekommen, das er sogleich in die ersten Laptops für das Internetcafé investierte. Gleichzeitig habe er zusammen mit anderen Sozialhilfebezüger*innen begonnen, zu sozialpolitischen Themen Stellung zu beziehen. Die anderen Gründungsmitglieder sind längst weitergezogen, aber Thomas Näf ist noch heute an vorderster Front aktiv.

Auch wieder in den vergangenen Monaten, gegen die Gesetzesrevision über die Sozialhilfe im Kanton Bern.

Von der Armenpflege zur Sozialhilfe

Doch zuerst ein Schritt zurück: Die Sozialhilfe in der heutigen Form ist ein Kind des Zweiten Weltkrieges. In den Nachkriegsjahren wurden die kantonalen Fürsorgegesetze reformiert und ausgebaut; aus der ehemaligen Armenpflege wurde die Fürsorge. Im Gegensatz zu den anderen Sozialwerken, die in dieser Zeit entstehen, wird die Sozialhilfe aber als rein kantonales Leistungsfeld gestaltet. Sie ist als eine Art letztes Sicherungsnetz aufgebaut. Das Stichwort ist Subsidiarität: Erst wenn jemand durch alle anderen sozialen Sicherheitsnetze durchgefallen ist, kommt die Sozialhilfe zum Zug.

Eine andere Besonderheit: Im Gegensatz zur Altersvorsorge oder zur Invalidenrente wird die Sozialhilfe alleine durch Steuereinnahmen finanziert. Während also bei der Altersvorsorge nur diejenigen eine Rente beziehen können, die durch ihre Lohnabzüge in die Kasse eingezahlt haben, steht die Sozialhilfe allen zu. Das bedeutet, dass in der Sozialhilfe eine Umverteilung im grösseren Masse stattfindet als in der Altersvorsorge. Zwar ist die AHV gedeckelt, was durchaus zu einer Umverteilung führt. Aber insgesamt werden bei der Finanzierung der Sozialhilfe höhere Einkommen durch die progressiven Einkommenssteuern stärker zur Kasse gebeten. Das wiederum heisst aber auch, dass Sozialhilfebezüger*innen für die Stimmungsmache gegen die hohe Steuerbelastung des Mittelstands instrumentalisiert werden können. Dazu aber später mehr.

Der Entscheid, ob und wieviel Sozialhilfe einer Person zusteht, berechnet sich aus der Differenz zwischen Einkommen, Leistungen aus anderen Sozialwerken und den verschiedenen monetären Leistungen, die der Staat für als notwendig befundene Ausgaben ausrichtet. Die Sozialhilfe folgt dem Prinzip der Finalität: Die Ursachen, die dazu geführt haben, dass jemand Sozialhilfe benötigt, spielen keine Rolle. Dieser Grundsatz ist auch als Grundrecht für die Hilfe in Notlagen in der Bundesverfassung niedergeschrieben – jeder Mensch in der Schweiz hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Dasein.

Da kein nationales Rahmengesetz für die Sozialhilfe besteht, rechnet die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) in ihren Richtlinien aus, was dieser Grundsatz des menschenwürdigen Daseins in Schweizer Franken bedeutet. Ihre Antwort: 986 Franken. Zusammen mit den Beiträgen an Wohn- und Gesundheitskosten soll dieser Beitrag — der Grundbedarf — das Existenzminumum sichern. Doch genau um diese 986 Franken dreht sich momentan die sozialpolitische Diskussion in der Schweiz.

Durch Kürzungen motivieren

Denn wenn es nach den Verfechter*innen der aktivierenden Sozialhilfe geht, sind 986 Franken zu viel. Den Grundgedanken dahinter hat der Ökonom Christof Schaltegger anfangs Jahr in einem Interview so zusammengefasst: „Sozialhilfe sollte nicht bedingungslos sein.“ Auch wenn die Aussage der Grundidee der Sozialhilfe widerspricht, können die Kantone tatsächlich selber über die Höhe des Grundbedarfs entscheiden, denn: Die SKOS-Richtlinien sind zwar auf wissenschaftlicher Grundlage berechnet, für die Kantone aber nicht bindend. Oder anders gesagt: Was genau das „menschenwürdige Dasein” bedeutet, wird dem Kantönligeist überlassen.

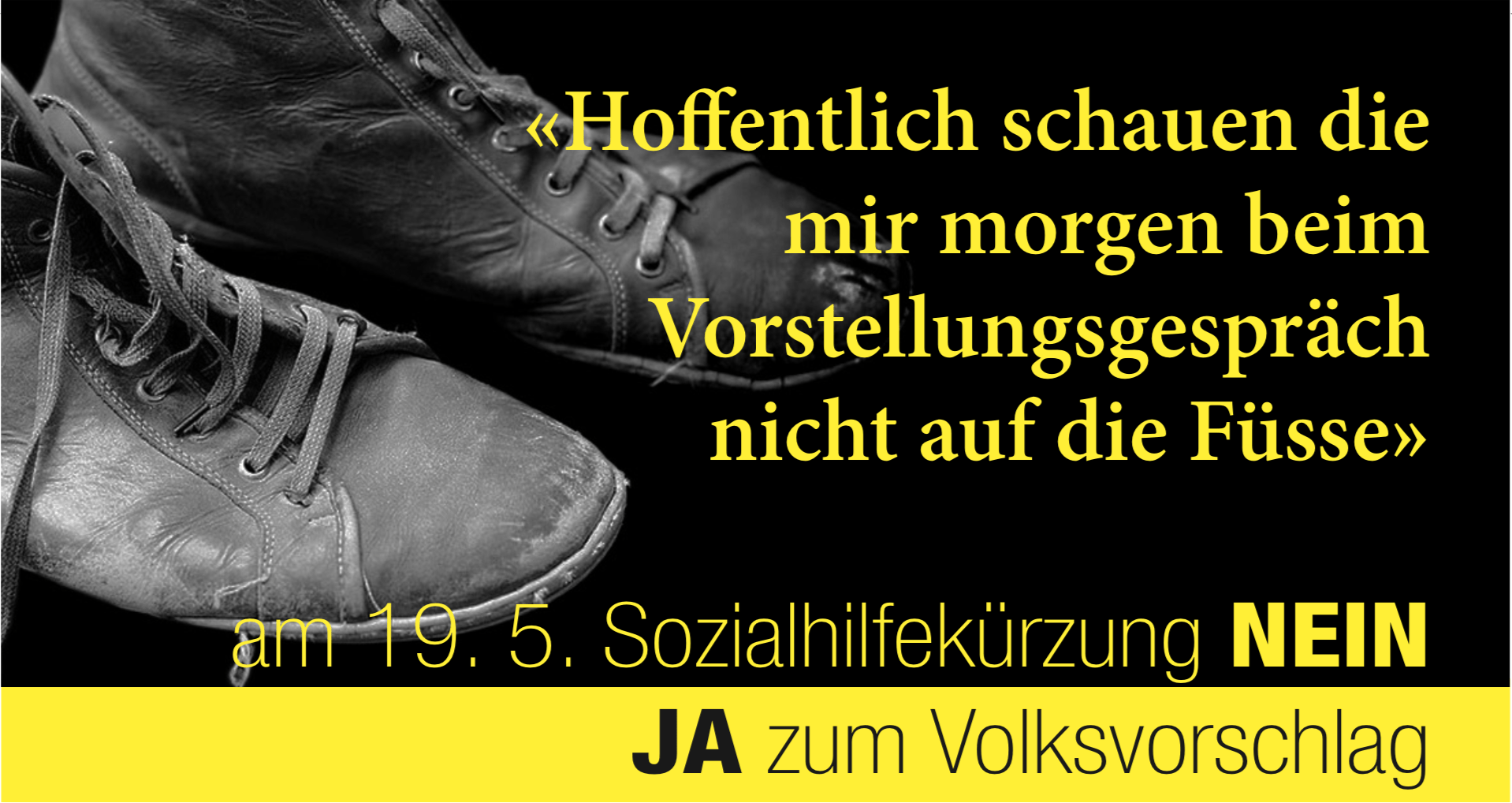

In Bern wollte Gesundheits- und Fürsorgedirektor Pierre-Alain Schnegg (SVP) deshalb den Grundbedarf im Kanton auf 900 Franken kürzen. Wenig Geld für Nahrungsmittel, ÖV-Tickets und „soziale Teilhabe”. Für sogenannt „unkooperative” Sozialhilfebezüger*innen wäre der Grundbedarf zudem auf bis zu 800 Franken gedrückt worden. Ein guter Teil hätte an Gegenleistungen, wie etwa die Teilnahme an Integrationsprogrammen, geknüpft werden sollen. Wo heute auf den bedingungslosen Grundbedarf Zulagen gewährt werden können, hätten neu Kürzungen die Sozialhilfebezüger*innen zur aktiven Wiedereingliederung motivieren sollen.

Die SKOS warnte hingegen unlängst vor solchen Kürzungen. Diese könnten unter anderem die Entwicklungsmöglichkeiten und die berufliche und soziale Integration erschweren, besonders bei Kindern. In anderen Worten: Beim Grundbedarf besteht kein Spielraum für Kürzungen, wenn der Grundsatz des menschenwürdigen Daseins gewahrt werden soll.

Auch Anbieter dieser Integrationsleistungen, etwa das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH Bern, stellen sich entschieden gegen die Idee der aktivierenden Sozialhilfe. Sie beruhe auf einem falschen Grundgedanken: dass drastische Kürzungen den Druck auf Sozialhilfe beziehende Personen erhöhen und dann die Reintegration in den Arbeitsmarkt wie von alleine klappt. „Aber das funktioniert so nicht. Die Teilrevision in Bern hätte alle Verantwortung auf den Einzelnen abgeschoben und die strukturellen Ursachen für Armut und Erwerbslosigkeit verkannt”, sagt SAH-Vorstand Pascal Coullery.

Im Endeffekt obsiegten die Kritiker*innen der Berner Teilrevision, vor allem auch dank den links-grünen Zentren. „Das müssen wir so akzeptieren“, hiess es konsterniert von Pierre-Alain Schnegg. Doch in anderen Kantonen hat seine Partei bereits den Ball aufgenommen: Im Aargau, in Solothurn und in Basel-Landschaft haben SVP-Politiker*innen radikale Kürzungen beim Grundbedarf von bis zu 30% eingereicht – auch im Wissen darum, dass diese Kantone keine link-grünen Zentren haben, die das Ruder im letzten Moment rumreissen können.

„Ein perfider Mechanismus“

Auch die Caritas lehnt Kürzungen des Grundbedarfs ab — und warnt davor, dass Kürzungen in der Sozialhilfe eine Kostenverschiebung hin zu privater Wohltätigkeit zur Folge hätte. Der Aufwand von Kirchen und Hilfswerken wäre mit der geplanten Teilrevision noch grösser geworden, ist auch der Co-Präsident der Berner Konferenz für Sozialhilfe (BKSE) Thomas Michel überzeugt. „Durch die Teilrevision wäre dank eines kleinen, perfiden Mechanismus die Eintrittsschwelle für die Sozialhilfe erhöht worden.“ Was meint Michel damit?

Mit der Senkung des Grundbedarfs wird der errechnete Bedarf für die Sicherung des Existenzminimums für alle sinken; viele werden die Hürde für Leistungen der Sozialhilfe nicht mehr übertreten können. Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt den Effekt eindrücklich: Für eine betroffene Person berechnet der Sozialdienst einen Bedarf von rund 1900 CHF. Da sie mit ihrem Nebenjob als Kellnerin rund 1500 CHF verdient und Ergänzungsleistungen in der Höhe von 300 Franken erhält, würde sie heute 100 CHF Sozialhilfe erhalten. Mit der Kürzung des Grundbedarfs sinkt der Bedarf, den der Sozialdienst ihrem Einkommen gegenübergestellt, aber auf 1704 CHF. Neu ist ihr Einkommen somit 96 CHF über dem Existenzminimum; ihr Anspruch auf Sozialhilfe verfällt. Sie befindet sich somit im vorgelagerten Bereich der Sozialhilfe — und sie verliert den Zugang zu Beratungsangeboten und Beschäftigungsprogrammen. „Prekarität zu verhindern, ist nicht die Aufgabe des Staates”, sagt Thomas Michel von der BKSE.

Dafür sei die private Wohltätigkeit zuständig. Ihre Kosten betragen bereits heute rund einen Drittel der Sozialhilfekosten, die Kanton und Gemeinde aufbringen. Kirchen und Hilfswerke springen in diesem vorgelagerten Bereich in die Bresche, bieten Beratungsangebote, Weiterbildungskurse, aber auch vergünstigte Lebensmittel an — wie auch das KABBA in Bern. Es bietet neben dem Internetzugang auch einfache Computerkurse an. „Aber am meisten Aufwand bereitet die Unterstützung bei der Wohnungssuche”, sagt Thomas Näf.

Wie in Zürich steigen auch in der Stadt Bern die Mieten ständig. Gerade für Armutsbetroffene verschärft das die Situation weiter. Verglichen mit ihrem Einkommen zahlen sie zu hohe Mieten und sind stärker gefährdet, ihr Obdach im umkämpften Wohnungsmarkt der Stadt Bern zu verlieren. Hier bietet das KABBA Abhilfe: Mit der Unterstützung der Stadt bietet es einmal pro Woche Hilfe bei der Wohnungssuche an. Für sein Engagement zahlt ihm der Verein einen Lohn von rund 2000 CHF aus. Ob er damit nicht Anrecht auf Sozialhilfe hätte? „Das habe ich nie mehr abklären lassen”, meint Näf lakonisch.

Leistungsdiktat auch in der Sozialhilfe

Weniger Geld für Armutsbetroffene, mehr Druck auf Kirchen und Hilfswerke. Warum das alles? Thomas Michel von der BKSE sagt: „Die Sozialhilfe leidet nicht unter einem Ausgabenproblem, sondern unter einem Einnahmenproblem. Die Kürzung des Grundbedarfs im Kanton Bern ist eine der direkten Konsequenzen des Steuerwettbewerbs.” Nach der Annahme der AHV-Steuervorlage müssen die Kantone die international geächteten Steuerprivilegien für Unternehmen abschaffen. Die ersten beiden Versuche des Kantons Bern wurden abgelehnt; am letzten Abstimmungswochenende scheiterte zudem der Versuch im Kanton Solothurn. Zu krass hätte die Senkung der Unternehmenssteuern den Mittelstand getroffen, zu gross wäre das Loch in der Staatskasse gewesen. Die Kehrseite: Die Kantone stehen weiterhin unter Druck, ihre Unternehmenssteuern zu senken.

Die Sparübungen bei der Sozialhilfe sind also unter diesem Eindruck zu verstehen: Da die Einnahmen der Kantone in naher Zukunft durch eine Unternehmenssteuerreform einbrechen werden, muss bei den Ausgaben geschraubt werden. Und da die bisherigen Reformen an der Angst des Mittelstandes vor Steuererhöhungen gescheitert sind, soll voraussichtlich dort gespart werden, wo am wenigsten Gegenwehr zu erwarten ist: bei den Schwächsten.

Zugespitzt gesagt, sollen die Sozialhilfekürzungen dem Mittelstand die Senkungen bei den Unternehmenssteuern schmackhaft machen. Dafür wird in Kauf genommen, dass die Sozialhilfe neu eine Art Klassengesellschaft innerhalb der Klassengesellschaft wird, mit den Schwächsten der Gesellschaft noch näher am Elend und noch tiefer in der finanziellen Notlage. Die einseitige Konzentration auf den einzelnen Betroffenen ignoriert strukturelle Probleme für Armut wie steigende Krankenkassenprämien, explodierende Fixkosten und stagnierende Löhne, gerade für die working poor. Thomas Näf zeigt dafür wenig Verständnis: „Das ist neoliberale Politik, welche Steuern reduziert, während Leistungen für die Schwächsten gekürzt werden.”

Als unser Gespräch zu Ende ist, springt Thomas Näf sofort auf und marschiert zum benachbarten Tisch. Die junge Eritreerin soll sich auf den Weg zur Caritas am Eigerplatz machen. Ein Anmeldeformular, welches sie für die Bewerbung für die Wohnung braucht, ist zu unklar formuliert. Die Caritas soll es möglichst schnell umformulieren.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?