„Der Living Room ist ein belebter Ort, darauf habe ich mich eingelassen”, lacht Eva De Souza beim Vorbeigehen an ihren Kunstwerken, die sie in diesem Raum – zugleich Stube, Bibliothek und Arbeitszimmer – ausstellt. Manche ihrer Werke hängen am Büchergestell, andere über dem Sofa, wieder andere hinter dem Tisch oder am Fenster. Auch Bilder, die Besucher*innen gemalt haben, hängen mit Drahtseilen an der Decke. Jeden Mittwoch und jeden Samstag gibt De Souza Mal- und Textil-Workshops.

Ein Zuhause

Gegründet wurde der Living Room im Sommer 2021 durch den Berner Rassismus Stammtisch. Wie der Name sagt, soll er ein Ort sein, wo man sich gegenseitig unterstützt und in dem sich alle wie zu Hause fühlen. Im Living Room ist immer Betrieb. Derzeit kommen die Leute, um sich De Souzas Ausstellung anzusehen, die meisten aber kommen einfach so, um zu reden, sich ein Buch auszuleihen oder sie bringen etwas zu essen.

Der Raum ist gemeinschaftlich aufgebaut. Für die Einrichtung haben Nachbar*innen im Berner Quartier Breitenrain Möbel, Teppiche, Lampen und Küchenutensilien gespendet. Für Projekte werden jeweils Unterstützungsanträge gestellt, die Geldbeschaffung ist aufwendig, erzählt De Souza.

Seit der Gründung wurden hier schon viele Veranstaltungen organisiert. Nicht nur bei der Aktionswoche gegen Rassismus ist der Living Room zentraler Akteur. Die grossen Debatten um Rassismus werden durch die Aktivist*innen des Living Room mitgeführt oder auch mitinitiiert. So sind einige Mitglieder etwa beim Aktionsplan für die Entfernung des Wandbilds im Schulhaus Wylergut involviert.

Auch De Souza ist seit der Gründung im Living Room aktiv. Sie kennt hier viele Leute. Die Werke, die sie ausstellt, heissen „Bordados Politicos” („politische Stickereien” auf Deutsch). „Diese sind mein stiller Protest”, erklärt De Souza, „ich bearbeite politische Themen in einer traditionell weiblichen Kunstform.”

Die Strasse im Bild

Eine grosse Stickerei, die an prominenter Stelle an der Wand hängt, ist in zwei Flächen unterteilt. Im unteren Feld erkennt man den scheinbar reglosen Körper einer liegenden Frau auf grauem Grund. Um sie herum ist nichts. Die Szenerie am oberen Bildrand dagegen ist dicht und bewegt. Bunte Gesichter aus Stoffen verschiedener Farben und Muster bilden eine Reihe. Erst beim genaueren Schauen erkennt man, dass es keine Gesichter, sondern Masken sind.

„Das sind die Menschen am Carneval”, erklärt De Souza, „sie ziehen an der Frau, die auf der Strasse liegt, vorbei.” Unter den Masken steht in aufgenähten schwarzen Buchstaben der Satz: „Wir müssen wissen, ob du ein Mensch bist.” Die Aussage, die sich offenbar an die liegende Frau richtet, wirkt als Aussage von Gesichtern hinter Masken paradox.

Die Arbeit ist eine Weiterentwicklung der Figur „Mulher no saco”, der Frau im Beutel, die schon in älteren Werken von De Souza vorkommt. Es handelt sich bei der Figur um eine Strassenverkäuferin, der De Souza einst begegnet war und deren Bild sie seither mit sich trägt.

Gestickt ist das Werk auf eine Umzugsdecke. Ein Material, das sie häufig als Unterlage für ihre Bilder verwendet, wie De Souza erklärt. Durch ihre grobmaschige Struktur und die farbigen Fäden, die in das graue Garn verwoben sind, eignet es sich, um die Struktur der Strasse zu repräsentieren. Die Strasse wiederum ist Schauplatz für viele von De Souzas Werken.

Gewalt im Zentrum

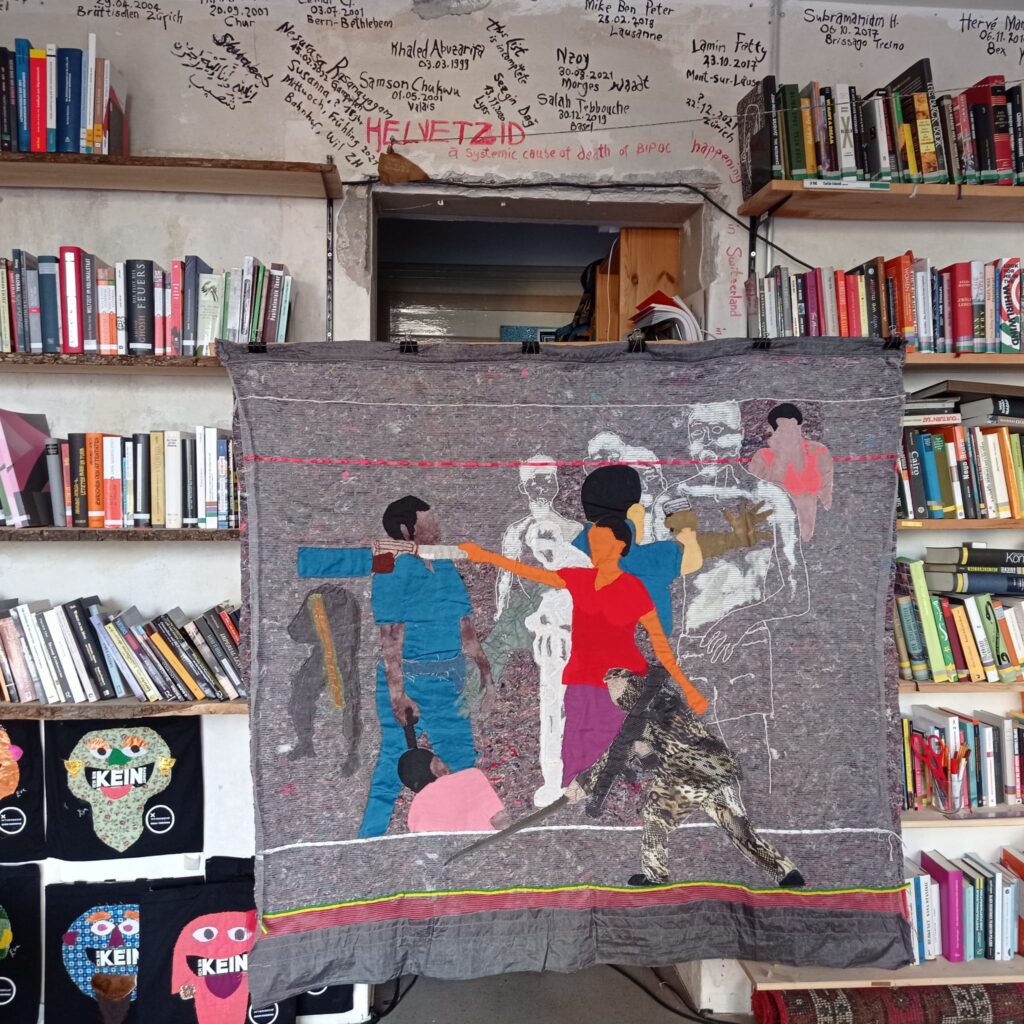

Die Arbeit mit dem Titel „a TV” zeigt eine Frau mit rotem T‑Shirt, die sich mit offenen Armen gegen zwei Polizisten in Blau stellt, um einen am Boden kauernden Mann zu verteidigen. Die Szene erinnert an Nahaufnahmen aus Nachrichtensendungen. Die aufgenähten Figuren im Vordergrund fallen durch ihre Farbigkeit auf.

„Letzte Woche hatten wir hier eine Veranstaltung”, berichtet De Souza, „Junge Männer aus unserer Community standen draussen vor dem Living Room. Ohne Grund hielt die Streifenpolizei hier an und kontrollierte sie. Darauf habe ich dieses Werk in das Schaufenster gehängt, damit man es von aussen sieht.”

Beim genaueren Hinsehen erkennt man auf dem Werk eine weitere Ebene: Ein Polizist richtet sich gegen eine Gruppe von Menschen, von denen nur die Umrisse sichtbar sind.

„Das sind die Toten”, erklärt De Souza. Im Gegensatz zur realistischen Darstellungsweise im Vordergrund wirken die weissen Silhouetten wie eine surrealistische Ebene im Hintergrund. Für De Souza aber sind die Geister beziehungsweise ist die Vergangenheit real, wie sie sagt, sie trage sie immer im Bewusstsein.

Am unteren Bildrand schliesslich holt eine weitere Figur in einem Tarnanzug zu einem Schlag mit einem Stock aus. „Bei dieser Figur wissen wir nicht, auf welcher Seite sie steht”, sagt De Souza, „die Gewalt wohnt in uns allen, auch in mir, wie man bei meinen Arbeiten sieht.”

Das Sticken und Nähen aber hilft ihr, die Gewalt zu verarbeiten. „Die aufwendige Arbeit mit Textil ist für mich Teil eines Heilungsprozesses. Ich fertige die Werke für mich selbst, aber auch für die Personen, die Gewalt erfahren haben”, erzählt De Souza.

Themen wie Polizeigewalt und Isolation sind prominent erkennbar in De Souzas Werken. Dennoch wirken die Figuren in den Bildern nicht alleine. Die Zuwendung der Künstlerin ist spürbar. Sie gibt den Figuren Kleider und arbeitet Mantras oder den Schutz der Natur oder Naturgeister mit hinein.

Die Grenzen des Möglichen

Ein Wesen, das in mehreren Werken vorkommt, meistens etwas versteckt, ist der Hahn. In De Souzas Heimatstadt Bahia ist der Hahn in der durch das Volk der Yoruba geprägten Candomblé-Religion ein wichtiges Symbol. Ein Hahn wird geopfert, wenn die Grenzen des Möglichen erreicht sind und man Unterstützung braucht, erklärt De Souza. Obwohl die Künstlerin nicht glaubt, dass „Götter” die Probleme der Menschen lösen können, ist es für sie wichtig, den Figuren in ihren Bildern etwas mitzugeben.

Ihre Kunstwerke bestechen durch ihre ausdrucksstarke Formensprache und herausfordernde Inhalte. Sie sprechen über die tief verankerten Probleme einer kapitalistischen, anthropozentrischen und rassistischen Gesellschaft. Gleichzeitig wirken die hervortretenden Gewaltszenen auf den Bordados durch ihre Offenlegung wie eine Anklage und eine Warnung. Die Künstlerin solidarisiert sich mit den Betroffenen und ruft weitere Akteur*innen aufs Feld. So passt ihre Arbeit perfekt in den Living Room.

Die Residenz ist De Souzas erste Ausstellung nach der langen Isolierung aufgrund der Pandemie. Sie geniesst es, als Gastgeberin und Vermittlerin wieder unter Menschen zu sein.

Bis Ende Oktober wird De Souzas Ausstellung zu sehen sein, danach wird jemand Neues als Resident*in in den Living Room einziehen. Zuerst aber gibt es ein Fest für de Souza. Am Samstag, den 29. Oktober, heisst der Living Room ab 18 Uhr alle herzlich willkommen.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 21 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1352 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 735 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 357 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?