Hannah K. liegt im Bett. Sie hat Herzrasen, fühlt sich schwer grippig und hat am ganzen Körper Schmerzen in den Muskeln. Sie fühlt sich entkräftet, kann kaum noch essen. Sie glaubt, sie müsse sterben.

Im Notfall im USZ Zürich erklärt sie, dass sie ME/CFS habe, eine schwere neuroimmunologische Krankheit, die von der WHO bereits seit 1969 als organisch anerkannt ist. Das bedeutet, dass sie körperlich bedingte, medizinisch nachweisbare Ursachen hat. Doch die Ärzt*innen sind ratlos. Sie geben ihr eine Elektrolytinfusion. Sie bittet um eine zweite. Die Ärzt*innen verweigern die Bitte und schicken sie mit Ibuprofen nach Hause.

Jonas H. sitzt beim Hausarzt. Er sagt, dass er extrem schwach sei, kaum noch gehen könne. Dass sein Körper sich anfühle, als hätte er 40 Grad Fieber – und das seit Monaten. Aus Google-Recherchen weiss er, dass er an Long Covid erkrankt ist.

Er soll sich nicht so anstellen, sagt sein Arzt und verschreibt ihm eine Psychotherapie.

Von solchen Situationen erzählen Menschen mit chronischen Krankheiten wie Long Covid und ME/CFS. Zwei Krankheiten, die eng miteinander verbunden sind. Beide treten meist nach einer Virusinfektion auf und führen dazu, dass diverse Körperfunktionen auch nach Genesung nicht mehr richtig funktionieren. ME/CFS gilt als schwerste Form von Long Covid, kann aber auch nach einer Grippe, Borreliose, Pfeifferschem Drüsenfieber oder einer Impfung auftreten.

Genaue Zahlen, wie viele Menschen an Long Covid oder ME/CFS leiden, gibt es nicht. Gestützt auf ihren Report geht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD jedoch davon aus, dass fünf Prozent der Bevölkerung Long Covid hat. Heruntergerechnet auf die Schweiz sind das fast 450’000 Menschen. Dazu kommen rund 60’000 mit ME/CFS, wie die Schweizer Gesellschaft für ME/CFS schätzt, die Dunkelziffer dürfte doppelt so hoch sein.

Trotzdem sind diese Menschen so gut wie unsichtbar. Hannah K. und Jonas H., die in diesem Artikel zu ihrem Schutz anonymisiert wurden, sind nur zwei von ihnen. Doch ihre Geschichten zeigen: Ihr Leiden ist auch strukturell bedingt.

Bis heute kein Heilmittel

Hannah K. erkrankte im Jahr 2017 nach einer Sommergrippe. «Es folgte ein Infekt nach dem anderen und ich hatte dieses ständige Grippegefühl», erzählt die 35-Jährige bei einem Treffen in Zürich. Die Infekte vergingen, trotzdem fühlte sie sich weiterhin schwer krank. Doch niemand wusste, was ihr fehlte.

Erst Jahre später erfährt sie, dass sie an einer Krankheit leidet, deren vollen Name kaum jemand aussprechen kann: Myalgische Enzephalomyelitis, kurz ME. Besser bekannt als Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS). Der zweite Begriff sei jedoch irreführend, sagt Hannah K. «Fatigue klingt, als bräuchten wir einfach einen chilligen Sonntag auf der Couch, doch wir sind nicht müde. Wir sind aufgrund eines zellulären Sauerstoffmangels total entkräftet und können nichts dagegen tun.» Der Begriff trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Krankheit bagatellisiert wird. Aus Respekt den Betroffenen gegenüber wird im weiteren Artikel deshalb nur von ME gesprochen.

«Meine grösste Angst ist, dass ich im Spital lande und dort aus Unwissen falsch behandelt werde.»

Hannah K. (35), seit 2017 an ME erkrankt

Mit Müdigkeit hat die Krankheit wenig zu tun. Die WHO definiert ME als neurologische Krankheit. Betroffene sind in ihrer Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt und nicht in der Lage, ihren Alltag fortzuführen. Dazu kommen oft nicht-erholsamer Schlaf, Herzrasen, Muskelschwäche, eine Abnahme der geistigen Fertigkeiten oder grippeähnliche Zustände.

Typisch für die Krankheit ist zudem eine Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion (PENE). Dabei verschlechtert sich der Zustand massiv nach körperlicher oder kognitiver Anstrengung. Menschen, die unter ME leiden, sprechen von «Crashes», die oft verzögert eintreten und mit starken Muskelschmerzen, Fieber und anderen Symptomen einhergehen. Sie können Tage oder sogar Wochen anhalten.

Ein Heilmittel für ME gibt es bis heute nicht.

Medical Gaslighting

Stattdessen wird die Krankheit noch immer oft auf die Psyche geschoben. In sieben Jahren habe Hannah K. über 50 Ärzt*innen konsultiert, sagt sie. Immer wieder kam die Frage, ob sie gestresst sei. «Irgendwann habe ich selbst geglaubt, dass es psychosomatisch ist.» Eine offizielle Diagnose hat sie bis heute nicht. Man schickte sie zur Psychotherapie und in die Reha. In letzterer animierte man sie zu mehr Bewegung – ein enormes Risiko für Erkrankte, weil sich dadurch ihr Zustand irreparabel verschlechtern kann. «Ich kenne Leute, die sind in die Reha gelaufen und im Rollstuhl rausgekommen», erzählt Hannah K.

Heute richtet sie ihr ganzes Leben darauf aus, ihren Zustand stabil zu halten. Trotzdem weiss sie nie, wann es wieder zu einem Crash kommt. «Meine grösste Angst ist, dass ich im Spital lande und dort aus Unwissen falsch behandelt werde», sagt sie.

Hannahs Erfahrungen sind kein Einzelfall. Im Schnitt dauert es fast sieben Jahre, bis Betroffene von ME eine korrekte Diagnose erhalten, wie eine Schweizer Studie von 2023 zeigt. Zuvor kommt es zu diversen Fehldiagnosen. In über 90 Prozent der Fälle wird die Krankheit als psychosomatisch eingestuft. In zwei Dritteln wird Erkrankten zu einer Bewegungstherapie geraten.

«Ein einstündiges Gespräch ist das Maximum, das an einem Tag noch drin liegt.»

Jonas H. (23), seit 2024 an ME erkrankt

Dass Ärzt*innen ihre Patient*innen nicht ernst nehmen, ihre Symptome herunterspielen, sie als «hysterisch» oder «überempfindlich» darstellen, bezeichnet man auch als «Medical Gaslighting». Ein Phänomen, das auch von anderen chronischen Krankheiten bekannt ist, wie Fibromyalgie oder Endometriose. Studien zeigen, dass davon vor allem Frauen, jüngere und ältere Menschen sowie Personen mit Migrationshintergrund betroffen sind.

Mehr Fälle, kaum Veränderung

Hannah K. hört das erste Mal von ME nach Corona. Damals häuften sich die Berichte über Menschen, die auch Wochen nach der Covid-Infektion noch starke Symptome aufweisen. Später ist die Rede von Long Covid und ME.

Trotz mehr Bekanntheit hat sich aber kaum etwas geändert, wie Jonas H. erzählt. Er ist 23 Jahre alt und hatte im Februar 2024 einen leichten Husten. Zuvor trieb er viel Sport, war mit Freund*innen unterwegs und studierte an der Uni. Heute ist all das nicht mehr möglich.

Ein einstündiges Gespräch ist das Maximum, das an einem Tag noch drin liegt. «Am Anfang hatte ich Gedächtnisaussetzer, sodass ich nicht mehr wusste, wo ich gerade war und konnte nur noch verschwommen sehen.» Innerhalb weniger Wochen nimmt er zehn Kilogramm ab, geht von Arzt zu Ärztin. Doch niemand habe ihm geholfen, erzählt er. Also recherchiert er selbst und stösst auf die Long Covid-Sprechstunde am Unispital Zürich.

Fachärzt*innen für ME gibt es kaum.

Sechs Monate muss er warten, bis er einen Termin bekommt. Vor Ort habe man einfach alle anderen Krankheiten ausgeschlossen, sagt er. Am Ende erhält Jonas H. die Diagnose «Verdacht auf Long Covid». Dazu eine Psychotherapie und einen Kurs für Energiemanagement. «Da lebte ich bereits ein Jahr mit dieser Krankheit und musste mir dann anhören, dass ich ein Bad nehmen soll oder an Blumen riechen, um mich zu entspannen», so Jonas H.

«Niemand fühlt sich zuständig»

Chantal Britt (56) kennt solche Geschichten zur Genüge. Sie ist Präsidentin der Patientenorganisation Long Covid Schweiz und selbst mild von Long Covid und ME betroffen. «Zuvor war ich überzeugt, dass wir ein System haben, das mich auffängt. Eines, indem sich Ärzt*innen um mich kümmern, indem ich wenn nötig eine IV-Rente erhalte und man neue Krankheiten intensiv erforscht», so Britt.

Doch dieses System existiert nicht.

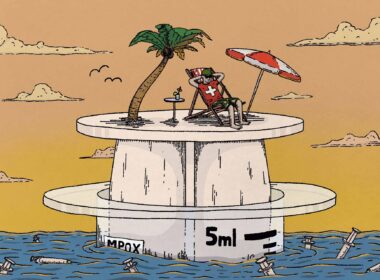

Auf nationaler Ebene fehlt eine Fachgesellschaft für ME, wie es sie für andere Krankheiten längst gibt. Auf seiner Website verweist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) unter anderem auf Long Covid Schweiz, die unentgeltlich von Betroffenen unterhalten wird. «Es fühlt sich einfach niemand für uns zuständig», sagt Britt.

«Was wir vor allem brauchen, ist Forschung.»

Chantal Britt (56), Präsidentin der Patientenorganisation Long Covid Schweiz

Auf Anfrage schreibt das BAG: Fachgesellschaften seien meist monodisziplinär, während ME und Long Covid multidisziplinär zu behandeln seien. Und weiter: «Eine Diagnose und gute Behandlung ist für Betroffene von Post-Covid-19 zentral.» Die Kompetenzen würden aber grösstenteils nicht beim Bund liegen, sondern seien im Gesundheitswesen verteilt. Der Bundesrat sei der Ansicht, dass die Versorgung auch in Zukunft bedarfsgerecht aufrechterhalten und «noch bestehende Lücken» geschlossen werden sollten, so das Amt.

Derzeit ist im Parlament ein Vorstoss hängig, der eine nationale Strategie zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit ME und Long Covid fordert. Für Menschen, die unter der Krankheit leiden: zumindest ein Hoffnungsschimmer. «Was wir vor allem brauchen, ist Forschung», sagt Britt. Denn bis heute ist unklar, wie die Krankheit entsteht, was sie im Körper auslöst, welche genetischen Faktoren dazu beitragen, ob jemand erkrankt oder nicht – und am allerwichtigsten: Was Betroffenen helfen könnte.

Unterstütze unabhängigen Journalismus.

Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!

Aus Beobachtungen wisse man, dass in den ersten zwölf Monaten nach Eintreten der Krankheit die Chancen auf Genesung intakt seien, sagt Britt. Aber nur, wenn man sich absolut schone. Danach kenne sie keine Person, die wieder vollständig gesund wurde. «Doch all das wird totgeschwiegen. Warum erheben wir keine Daten? Warum forschen wir nicht?» Dabei gehe es nicht nur um Long Covid, sondern um alle postinfektiösen Erkrankungen.

Der Bund habe verschiedene Möglichkeiten zur Erfassung der Langzeitfolgen von Covid-19 geprüft, schreibt das BAG. «Dabei hat sich gezeigt, dass eine vollständige Erfassung aufgrund der vielfältigen Krankheitsbilder, der sich im Zeitverlauf verändernden Symptome und der fehlenden rechtlichen Grundlage nicht möglich ist.»

Keine Forschung, keine Ärzt*innen

Wie viel Geld derzeit in Forschung investiert wird, weiss das BAG nicht. Es verweist auf den nationalen Forschungsfonds SNF. In der Datenbank findet sich zu ME kein einziges Projekt. Long Covid widmen sich drei aus über 6000 Projekten. ME sei eine ziemlich «under researched area», schreibt der SNF auf Anfrage. «Dies könnte sich aber als Folge der Covid-Pandemie in Zukunft ändern», so der nationale Fonds.

Auch Fachärzt*innen sucht man fast vergeblich. Einer der wenigen Spezialisten ist Protazy Rejmer. Er ist medizinischer Berater beim Verein ME/CFS Schweiz und – wie viele, die sich mit der Krankheit befassen – selbst leichtgradig betroffen. Ein Gespräch mit ihm zu vereinbaren, ist nicht einfach. Sein Kalender ist voll, an der Seegarten Klinik in Zürich betreut er über 700 Patient*innen mit ME und verwandten Erkrankungen. Seine Wartezeiten betragen teilweise länger als ein Jahr.

«Eigentlich ist es einfach, die Krankheit zu diagnostizieren», sagt er. Mit einem Gespräch rund um eine Symptom-Checkliste könne man die Krankheit gut feststellen. Es gebe zudem allgemeinmedizinische Richtlinien, etwa von den Centers for Disease Control (CDC) in den USA und dem National Institute for Clinical Excellence (NICE) in England.

15 Prozent der Erkrankten liegen im «Wachkoma»: Sie verbringen die gesamte Zeit im Bett, sind auf Pflege angewiesen.

Das Problem in der Schweiz sei jedoch, dass hierzulande die Richtlinien, Zuständigkeiten und delegierten Institutionen fehlen, so Rejmer. Die internationalen Kriterien und Richtlinien würden überhaupt nicht oder nur sehr selektiv umgesetzt. «Viele Kolleg*innen wollen die Krankheit noch immer nicht anerkennen», so Rejmer. Sie fokussierten stattdessen auf einzelne Symptome und spielten diese herunter. Viele Leute seien müde, viele hätten Schlafprobleme oder seien sensibel gegenüber Reizen. «Doch es geht vergessen, wie unglaublich zermürbend das sein kann, wenn alles zusammenkommt.»

Der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FHM ist sich der Problematik bewusst, wie er auf Anfrage schreibt. ME sei eine multifaktoriell beeinflusste chronische Multisystemerkrankung, deren Ursachen noch immer ungenügend verstanden würden, und für die es zu wenig systematische Evidenz gebe, auf die sich die Ärzt*innen stützen könnten, schreibt sie. Und weiter: «Das System ist leider nicht ausgerichtet auf eine schnelle und zwischen den Fachrichtungen gut koordinierte Versorgung, was immer noch zu unhaltbaren diagnostischen Verzögerungen, einem langen Leidensweg und auch wenig geeigneten Therapievorschlägen führt.»

Nur 12 Prozent erhalten IV-Rente

Viele Betroffene fühlen sich allein gelassen. Da viele Medikamente und Behandlungen nicht offiziell anerkannt sind, bezahlen sie diese selbst – aus Verzweiflung und Hoffnung, wie Jonas H. sagt. Allein im letzten Jahr hätten seine Eltern für Behandlungen über 30’000 Franken ausgegeben. «Ich habe so gut wie alles ausprobiert.» Gebracht hat alles nichts.

Spezialist Rejmer versucht in seinen Behandlungen andere Aspekte der Krankheit zu beleuchten, Symptome zu lindern und Betroffene zu entlasten. Den grössten Teil seiner unbezahlten Arbeit verbringt er damit, Stellungnahmen von IV-Gutachten zu lesen und zu schreiben. Denn nur 40 Prozent der Betroffenen können noch relevant Teil- bis Vollzeit arbeiten. Der Rest arbeitet in Kleinstpensen, ein Drittel überhaupt nicht mehr. 15 Prozent liegen im «Wachkoma»: Sie verbringen die gesamte Zeit im Bett, sind auf Pflege angewiesen, und sogar eine kleine, kurze Aktivität führt zu einem Symptomschub.

«Was Betroffenen angetan wird, ist einfach nur grausam.»

Protazy Rejmer, Facharzt ME

Trotzdem erhalten sie nur selten IV-Renten. Ende 2023 waren es 12 Prozent aller Personen mit Long Covid, die sich in den Jahren 2021 und 2022 angemeldet hatten. Aufgrund der negativen Entscheide und der grossen Belastung des Verfahrens würden viele ganz auf eine Anmeldung verzichten, sagt Chantal Britt von Long Covid Schweiz.

Den Vorwurf, dass die Verfahren zu aufwändig seien, will das Bundesamt für Sozialversicherung BSV nicht gelten lassen. «Mit dem strukturierten Beweisverfahren verfügen die IV-Stellen über ein gutes, anerkanntes Instrument, um sich auch bei ME oder Long Covid ein objektives Bild zu verschaffen», schreibt das Amt. Die Fälle seien jedoch komplex. Es könne deshalb mehrere Jahre dauern, bis eine Rente ausgerichtet werde.

Zahl der Erkrankten steigt weiter

«Was Betroffenen da angetan wird, ist einfach nur grausam», sagt Rejmer. Viele von ihnen würden jeden Tag leiden, hätten Job, Familie und Freund*innen verloren und würden nichts lieber, als ihr Leben fortsetzen. Stattdessen müssten sie sich ständig erklären, ihnen werde nicht geglaubt und sie würden als IV-Profiteur*innen hingestellt, so Rejmer.

«Wenn wir eine Krankheit erfinden müssten, die durch alle Raster fällt, dann wäre es ME», sagt Britt von Long Covid Schweiz. Obwohl das Wissen vorhanden wäre. Viele der Betroffenen sind längst zu Expert*innen geworden – gezwungenermassen, wie sie sagen. In den Gesprächen zitieren sie Studien, erzählen von Lücken im System und Chat-Gruppen, in denen man sich austausche. Doch niemand hört ihnen zu.

Und das in einer Zeit, in der die Pandemie nicht vorbei ist. Zwar hat die WHO den gesundheitlichen Notstand für Covid-19 im Mai 2023 offiziell für beendet erklärt. Trotzdem kursiert das Virus weiter, wie eine Untersuchung der Research Foundation ME/CFS zeigt. In der Folge wächst auch die Zahl der Menschen mit Long Covid und ME.

Trotzdem trägt heute niemand mehr eine Maske. Vorlesungen an Universitäten und Meetings in Büros finden nicht mehr online statt. Menschen sitzen hustend in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie alle haben die Pandemie vergessen. Sie haben die Menschen vergessen, die besonders gefährdet sind. Und sie haben die Menschen vergessen, die noch heute unter der Pandemie leiden.

«Diese Krankheit hat mir alles genommen», sagt Jonas H. Trotzdem schauen Politik, Medizin und Gesellschaft weiterhin weg.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 54 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3068 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1890 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 918 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?