Die Bevölkerung Gomas war nicht vorgewarnt, als der Vulkan Nyiragongo, der über der ostkongolesischen Stadt thront, am Abend des 22. Mai ausbrach. Noch vor den ersten offiziellen Informationen hatten viele Menschen ihre Dokumente und die wichtigsten Habseligkeiten gepackt und sich auf den Weg gemacht, raus aus der Stadt. Viele erinnern sich nur zu gut daran, was vor 19 Jahren geschah, als die Lava des Nyiragongo ein Drittel Gomas unter sich begraben hatte. 130 000 Menschen wurden damals obdachlos und verloren alles, was sie in ihren Häusern zurücklassen mussten. Mehr als 200 Personen starben infolge des Ausbruchs.

Um eine Wiederholung dieses Szenarios zu vermeiden, erhielt das Vulkanobservatorium von Goma in den folgenden Jahren internationale Unterstützung für die Überwachung der Vulkane in der Region und das zugehörige Risikomanagement.

Etliche Tafeln mit verschiedenfarbigen Gefahrenstufen prägen seitdem das Stadtbild. Doch am Abend des 22. Mai wurde über keiner dieser Tafeln die rote Warnflagge aufgehängt. Erst um Mitternacht ordneten die Behörden die Evakuierung Gomas an – als bereits einer der Lavaströme auf die Stadt zufloss. Ein geplantes Vorgehen existierte nicht, und die Menschen fanden auf den Böden von Schulen oder Kirchen in den Nachbarstädten Zuflucht. Viele mussten die regnerische Nacht im Freien verbringen. Gegen Morgen wurde klar: Der eine Lavastrom hat sich vom Stadtrand her eine Schneise gefressen und kam kurz vor dem Flughafen zum Stillstand. Der andere hat hingegen 17 nahegelegene Dörfer mit ihren Schulen, Märkten und Gesundheitszentren zerstört. Ein für die Stadt wichtiges Wasserreservoir wurde zerstört, 20 000 sind obdachlos geworden.

Vorwürfe der Veruntreuung internationaler Gelder

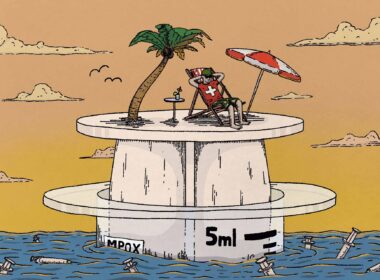

Seit dem Vulkanausbruch 2002 wird die Arbeit des Vulkanobservatoriums von Goma durch internationale Geldgeber:innen unterstützt. Auch die Schweiz trug zwischen 2003 und 2011 über verschiedene UN-Organisationen insgesamt 1.82 Millionen Franken zur Reduktion der Risiken durch den Vulkan Nyiragongo bei, etwa durch den Ausbau der verschiedenen Überwachungssysteme, die Sensibilisierung der Bevölkerung und die Entwicklung eines Notfallplans.

Der unerwartete neue Ausbruch und dessen Folgen verdeutlichen jedoch: Die Gelder haben ihr Ziel verfehlt.

Es begann mit Beschwerden über Missstände im Observatorium. Seit dem Jahr 2018 dokumentierte die Bürgerrechtsbewegung LUCHA Lohnkürzungen von Mitarbeitenden sowie die Veruntreuung von bereitgestellten Mitteln für neue Messgeräte, die bis ins Jahr 2013 zurückgehen. Sie kontaktierte wiederholt die kongolesische Regierung und internationale Geldgeber:innen. Nicht aber die Schweiz – diese hatte ihre Finanzierung schon 2011 eingestellt, als das Observatorium in eine staatliche Struktur integriert wurde.

Als Reaktion auf die Vorwürfe ordnete die kongolesische Regierung eine Untersuchung an und beschlagnahmte Dokumente und Bankunterlagen. Doch trotz Hinweisen auf Veruntreuung von Geldern wurde die Untersuchung nie abgeschlossen, bis heute kein Schlussbericht veröffentlicht.

Seit 2015 erhielt das Vulkanobservatorium 2.3 Millionen Dollar von der Weltbank, doch ihr vierjähriges Finanzierungsprogramm wurde im Oktober letzten Jahres nicht verlängert. Es habe Schwächen gegeben bei der Umsetzung des Zuschusses, die Vorwürfe der Veruntreuung von Geldern wurde von der Weltbank jedoch nicht bestätigt.

Kurzum: Die Mitarbeitenden des Vulkanobservatoriums wollten zusammen mit LUCHA die Korruption stoppen und dafür sorgen, dass der Vulkan täglich überwacht wird. Passiert ist das Gegenteil: Die Weltbank drehte den Geldhahn ab – mit gravierenden Konsequenzen.

Eine Frage der Prioritäten

Trotz der Finanzierungslücke setzte das Observatorium seine Bemühungen zur Überwachung des Nyiragongo so gut es ging fort. Doch mehrere Aktivitäten mussten eingestellt werden. Über sieben Monate fehlte die Finanzierung für das Internet zur Übertragung von Echtzeitdaten von Fernsensoren. Und es fehlte an Mitteln für regelmässige Messungen vor Ort – ein teures Vorhaben, da der Schutz der Vulkanolog:innen vor bewaffneten Gruppen sichergestellt werden muss.

Erst im Mai wurde das Internet wiederhergestellt und Aufzeichnungen gemacht. Nichtsdestotrotz wurden die Vulkanolog:innen von der Eruption am Abend des 22. Mai überrascht, die Warnsignale seien nicht eindeutig gewesen.

Klar können der Vulkan und seine Magmabewegungen nicht kontrolliert werden. Trotzdem: Bessere Messungen hätten Warnsignale vielleicht deutlicher gemacht, andere Prioritäten hätten den Schutz der Bevölkerung gewährleistet.

Seit Jahren etwa arbeitet das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie in Pisa an Lavastromsimulationen, um künstliche Barrieren für die Abschirmung der Stadt zu identifizieren. Goma wurde jedoch oberhalb der Lavaströme von 2002 wieder aufgebaut und hat sich seitdem auf das Vierfache ausgeweitet.

Um der Abhängigkeit von internationalen Zahlungen und deren Unbeständigkeit zu verhindern, wandte sich die Bürgerbewegung LUCHA vor dem Rückzug der Weltbank erneut an die kongolesische Nationalversammlung und forderte eine nachhaltige staatliche Finanzierung. Doch die Warnungen wurden nicht ernst genommen.

Aber auch der Rückzug der Weltbank wirft Fragen auf. Sollen Menschen wegen des unverantwortlichen Verhaltens ihrer Regierung jeden Tag einer eigentlich besser vorausplanbaren Naturkatastrophe ausgesetzt sein?

Eine Folge des Blicks

So zynisch es auch klingen mag: Die Finanzierung von Risikomanagement für Naturkatastrophen scheint in der internationalen Zusammenarbeit zumindest im Osten der DR Kongo schlichtweg weniger attraktiv zu sein als die Bewirtschaftung anderer Themenfelder.

Ein Blick auf die aktuellen Projekte der Weltbank in der betroffenen Region zeigt: Neben einem 200-Millionen-Projekt zur Stärkung des Gesundheitssystems finanziert sie ausschliesslich Projekte zu genderspezifischer Gewalt, so etwa in Goma wie in Kabati, das von der Lava total überflutet wurde, aber auch in Sake, wohin die meisten Menschen geflohen sind, sowie in den Zufluchtsorten Kirotshe, Minova und Rutshuru. Die insgesamt 600 Millionen Dollar für genderspezifische Gewalt lassen die zwei Millionen Dollar für das Vulkanobservatorium zur Lächerlichkeit verkommen.

Dass genderspezifische Gewalt auf die humanitäre Agenda gesetzt wurde, ist unbestreitbar wichtig. Gerade weil dieses Problem in der DR Kongo lange ignoriert wurde. Die medial-politische Fokussierung brachte jedoch auch ihre Schattenseiten. Etwa den Hype um das Thema, welcher im Wettbewerb um Hilfsgelder zu künstlichen Aufblähungen von Opferstatistiken führte und andere Probleme überschattete. Für NGOs in der DR Kongo, die sich die Bekämpfung sexueller Gewalt nicht zu einem ihrer Ziele gesetzt hatten, sei es zeitweise schwierig gewesen, Gelder zu erhalten.

Auch die unreflektierte Akzeptanz oder gar schon Erwartung dieses Tatbestandes – die Folge eines andauernden sexuell-rassifizierten (post-)kolonialen Blicks auf die Region, so argumentiert Chloé Lewis – begünstigt das viel zu einseitige Narrativ von der DR Kongo als die „Vergewaltigungshauptstadt der Welt“. Humanitäre paternalistische Logiken scheinen hier wirksamer zu greifen als bei einem Vulkan, der noch nicht ausgebrochen ist.

Magma unter der Stadt

Obwohl Goma nur am Rande von der Lava erreicht wurde, kam die Stadt nicht zur Ruhe: In den folgenden Tagen erschütterten heftige Erdbeben die Region – mehrere Hundert, phasenweise alle 15 Minuten. Es bildeten sich grosse Risse in Strassen, manche Gebäude fielen zusammen. Zudem befand sich weiterhin giftiger Aschestaub in der Luft.

In der Nacht auf den 27. Mai folgte eine erneute Evakuierungsanordnung für zehn der 18 Bezirke Gomas. Radarbilder zeigten, dass sich Magma unter der Stadt hindurch bewegt. Dieses drohte bei einer weiteren Eruption an die Oberfläche zu gelangen. Das schlimmstmögliche Szenario, so die Kommunikation des Observatoriums, sei eine Eruption unter dem angrenzenden Lake Kivu, die Hunderttausende Tonnen Kohlendioxid freisetzen und das Leben um den See zum Ersticken bringen könnte. Auch die zweite Evakuierung spielte sich ohne offensichtliche Organisation oder logistische Unterstützung ab, weder durch die Regierung noch durch humanitäre Organisationen. Es gab keine Koordination der Menschenbewegungen, keine organisierten Transporte und vor allem keine Auffangstationen.

Auf sich allein gestellt

Die Betroffenen sind enttäuscht und wütend. Nicht nur hat ihr Vertrauen in ihre Regierung einmal mehr gelitten, auch ihr Misstrauen in die humanitären Organisationen ist gewachsen. Auch wenn die meisten die Verantwortung für die aktuelle Lage bei der eigenen Regierung sehen, fragen sich viele, weshalb die über 200 humanitären Organisationen vor Ort nicht sofort zur Hilfe eilten. „Sie haben tatsächlich evakuiert und sind abgereist“, „sie alle sind geflüchtet“, berichteten Bekannte auf Twitter und am Telefon.

Die UN kündigte schon vor der erneuten Evakuierung der Bevölkerung den Abzug ihres gesamten nicht-essentiellen Personals von ungefähr 5 000 Personen aus Goma an. Am Tag danach schien sich für manche Kongoles:innen eine unangenehme Situation zu wiederholen. Während ein Grossteil von ihnen zu Fuss unterwegs in die nahe gelegene Kleinstadt Sake war, evakuierten die UN und Hilfsorganisationen ihr Personal auf der dicht gedrängten Strasse in ihren Fahrzeugen.

In die Bresche sprangen andere: Individuen aus der Diaspora schickten Geld in die Gebiete für die erste Unterstützung, etliche lokale Spendenaktionen wurden aufgegleist. Die Bürgerrechtsbewegung LUCHA organisierte sich seit dem Tag des Ausbruchs in verschiedenen Städten. In Sake kochen und verteilen Jugendliche Brei für die Bevölkerung ohne Mittel, diskutieren mit den Behörden über die Reparatur eines Wasserreservoirs oder machen Toiletten sauber.

Derweil kam es in der überfüllten Kleinstadt zu Engpässen in der Bargeldgeldausgabe – Anbieter:innen wie Western Union sind zu wenig liquid, um die angekommenen Geldbeträge auf einmal auszuzahlen. Die Unterstützung durch humanitäre Organisationen braucht trotzdem mehr Zeit: Nachdem sie sich in ihren Übergangsresidenzen ausserhalb der Stadt eingerichtet hatten, mussten sie erst die Leute zählen, humanitäre Bedürfnisse abklären und Berichte schreiben.

Langsam machten sich die aus Goma geflüchteten Leute in die Stadt zurück, obwohl die Provinzialregierung es noch nicht erlaubt hatte. Auch dorthin, wo noch akute Gefahr herrschte. Es ist nicht so, dass sie sich den Risiken nicht bewusst gewesen wären. Die meisten von ihnen erinnern sich noch zu gut an 2002. Aber ohne genügend Nahrung, ohne Dach über dem Kopf und ohne Sicherheit blieb ihnen nicht viel anderes übrig.

Derzeit kommt sichtbare Hilfe von humanitären Organisationen langsam an. Médecins sans Frontières installiert in Sake Wassertanks, die UNHCR beginnt mit dem Aufbau von Zelten, das World Food Programme organisiert Nahrungsmittelhilfe für die nächsten zehn Tage.

Die Katastrophe ist passiert. Nun scheinen die Menschen das Geld wert. Die Notlage ist sichtbar – die Frage ist, wie lange noch.

Im Moment arbeitet die Provinzregierung an der schrittweisen Rückkehr der Vertriebenen nach Goma, auch wenn ein Wiederaufleben der vulkanischen Aktivität noch nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Löse direkt über den Twint-Button ein Soli-Abo für CHF 60 im Jahr!