Cast: Ivan Glasenberg (CEO, Glencore), Anna Krutikov (Leiterin nachhaltige Entwicklung, Glencore), Garth Hay (Health, Safety, Environment and Community Manager, Glencore Ferroalloys), Roy Murley (Manager der Waterval & Rietvlei Mines, Glencore Ferroalloys), Nomvuyo Tlhape (Schichtleiterin Waterval-Minen, Glencore Ferroalloys), Yeison Hernandez Caceres (CEO, Asotepros), Ryan Pascoe (Environment, Safety and People Manager McArthur River Mine), Casey Leigh Hughs (leitende Umwelttechnikerin McArthur River Mine)

Erscheinungsjahr: 2019

Budget: Unbekannt; die Produktionsfirma wollte auf Anfrage keine Auskunft geben.

Synopsis: An drei Hauptschauplätzen – Südafrika, Kolumbien und Australien – führt der Film durch die Themen Arbeitnehmersicherheit, Unterstützung lokaler Unternehmer*innen und Gemeinschaften, sowie Umweltschutz. Geschickt verknüpft der Film hierbei die Themen Notwendigkeit und Verantwortung im Rohstoffsektor. Die eigentliche cineastische Spannung aber entsteht im offensichtlichen Widerspruch der gezeigten Bilder mit zahlreichen anderen Dokumentationen. Was das Haus Glencore 2019 auf die Leinwand bringt, ist ein geradezu surreales Filmerlebnis, eine Gratwanderung zwischen Transparenz und Schönmalerei.

Schon im Vorspann des Films setzt das Team auf den Verwirrungseffekt. Mit Emblemen zu ‘Health’, ‘Safety’, ‘Environment’, und ‘Community & Human Rights’ könnte die Zuschauerin meinen, es handle sich beim Protagonisten des Films um eine NGO oder UN-Institution, die sich der Agenda 2030 verpflichtet hat. Erst mit den Szenen von Minengeländen aus der Vogelperspektive rückt der Kern der Geschichte etwas näher, der Schleier der Verwirrung lichtet sich. Aus dem Hintergrund erklingt plötzlich eine vertraute Stimme, die jede und jeden im Publikum in das Geschehen und somit in die Verantwortung zieht. CEO Ivan Glasenberg erklärt aus dem Off, dass wir alle die Metalle und Mineralien benötigen, welche Glencore aus der Erde holt und zu uns bringt. Die Distanz zwischen Medium und Rezipientin wird dadurch clever aufgelöst. Wir alle sind Glencore – Glencore, das sind wir.

Während der Premiere des Films am renommierten Innerschweizer Filmfestival „Generalversammlung“ im malerischen Zug verkündete Ivan Glasenberg, dass Glencore dieses Jahr satte 2,84 Milliarden US-Dollar an seine Aktionär*innen auszahlen könne. Im Werbefilm jedoch lenkt der schnittige CEO den Fokus schnell weg vom stattlichen Profit und hin zu den Gemeinschaften, die in der Nähe der Minen leben. Schnell wird der Zuschauerin klar: Der Protagonist ist zwar erfolgreich und schwer reich, aber auch selbstlos. Hier geht es nicht um ihn. Laut Glencores Jahresbericht 2018, der den gleichen Titel wie der Film trägt, bemessen sich die Investitionen in die um die Minen lebenden Gemeinden weltweit auf 95 Millionen US-Dollar. Jede aufmerksame Zuschauerin kann selber ausrechnen, dass diese 95 Millionen gerade einmal 3,3% der Dividenden ausmachen, die der Protagonist an seine Aktionär*innen auszuzahlen gedenkt.

Nach Ivan Glasenberg gehört auch die nächste Protagonistin im Film zu den bekannten Glencore-Sternchen: Anna Krutikov, Leiterin für nachhaltige Entwicklung. Die Ernsthaftigkeit ihres Charakters wird den inhaltslosen Hüllen ihres Monologes jedoch kaum gerecht. Glencore stehe in der Verantwortung, vor Ort etwas zu bewegen, sagt Krutikov, fügt dann aber an: „Gleichzeitig führen wir diese Länder auch in die globale Wirtschaft ein.” Auch hier greift das einmalige Stilelement des Films. Dass die Aussage einer historischen Betrachtung nicht standhält, ist dem Rezipienten bewusst: Viele der Länder des globalen Südens, in denen Glencore tätig ist, sind schon mindestens seit der Zeit des transnationalen Küsten- und Sklavenhandels und der darauffolgenden Kolonialisierung sehr eng in die Weltwirtschaft eingebunden. Aussprechen will das Krutikov nicht – und deutet Glencore kurzerhand in den Wirtschaftsmotor rückständiger Südvölker um. Diese Distanz ist wichtig, denn: Das Publikum könnte sich sonst an imperialistische Tendenzen erinnern, wenn Glencore zum Zweck der Rohstoffförderung in „neue Gebiete“ vordringt, wie Ivan Glasenberg im Film stolz verkündet. Auf solch trübsinnige Gedanken soll der Film die Zuschauer*innen aber keineswegs bringen. Was hier abgedreht wurde, soll kapitalistisches Feelgoodkino sein.

Arbeitnehmersicherheit in Südafrika

Das Publikum wird nun an den ersten Schauplatz der glorreichen, dem Geschehen zugrundeliegenden coming-of-age-Storyline geführt: zu den Waterval & Rietvlei Mines in Südafrika, wo Garth Hay, HSEC (Health, Safety, Environment and Community)-Manager von Glencore Ferroalloys, den Todesfall eines Mitarbeiters betrauert. Die Klaviermusik, welche sanft im Hintergrund erklingt, bettet die Erklärungen, dass dieser schreckliche Tod durch das Verschulden eines anderen Mitarbeiters verursacht wurde, tragisch ein. Um solchen Gefahren in Zukunft begegnen zu können, investiert Glencore in die neusten Technologien zum Schutz ihrer Mitarbeiter*innen. Diese offenkundige Besorgnis ist ein klassisches, narratives Element im Genre des ‚Sustainability Porn‘. Die Verantwortung liegt wahlweise beim Konsumenten oder bei der Arbeiterin; das wohlwollende Unternehmen unterstützt sie aber dabei, diese wahrzunehmen.

Die Nahaufnahmen von Technologien zur Kollisionsvermeidung und Halbtotalen von Gefährten im Untergrund der Minen werden von der technischen Expertise Ron Murleys, der im Management der Waterval & Rietvlei Mines sitzt, untermauert. Hier mag der Film für die weniger Techaffinen im Publikum etwas zu langatmig werden, aber die Fachbegriffe und Detailbeschreibungen lenken geschickt vom Kernplot der Verunfallungen ab. So muss Glencore nicht erwähnen, dass an ihren Produktionsstätten 2018 mit 13 Todesfällen mehr Menschen verunfallt sind als im Jahr zuvor. Oder dass versucht wurde, Zahlen von Todesfällen in Minen in Sambia zu verschleiern.

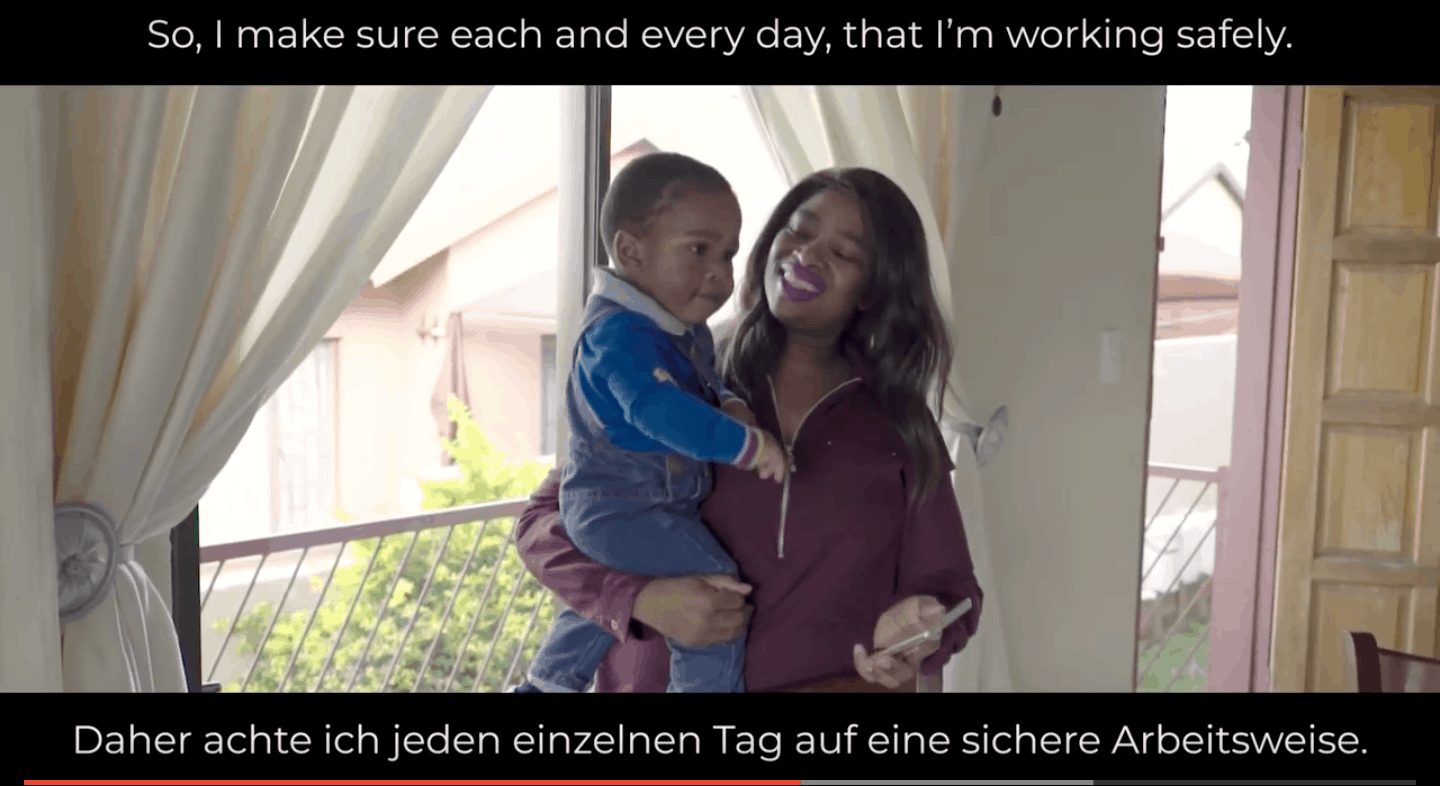

Ein mitreissender Film lebt von Menschen, von Emotionen, von Intrigen und Leidenschaft. Ist der erste Teil des Glencore-Films eine eher langatmige Einführung in den Plot, erscheint im zweiten Teil mit Nomvuyo Tlhape eine Protagonistin auf der Leinwand, die – im Gegensatz zum aalglatten Glasenberg und zur charakterlosen Krutikov – dem Film endlich ein wenig Leben einhaucht. Sie wird bei ihrer Arbeit porträtiert, während mit kurzen Einblendungen aus ihrem Familienleben dem Wunsch nach Sicherheit Ausdruck gegeben wird. Obwohl die grossen Managementstars im Zentrum des Films stehen, wird mit diesem Abschwenker eine wohl erfolgreiche Strategie weiterverfolgt. Wie in der Serie zu Glencores Arbeitnehmer*innen mit den Titeln „Meet Mike“ oder „Meet Patricia“ baut das Filmteam Nähe zum Publikum auf und setzt einen Kontrast zu den negativen Schlagzeilen und Kritiken von Seiten jeglicher NGOs, welche eine ganz andere, dunklere Seite von Glencores Arbeitnehmerpolitik präsentierten: etwa die Unterbindung gewerkschaftlicher Bemühungen, unfaire Bezahlung oder zu lange Arbeitszeiten. Im Film scheinen all diese Vorwürfe weit weg, dafür gibt es Glencore-Mitarbeiter*innen zum Anfassen.

Friedensförderung in Kolumbien

Als zweiter Schauplatz dient Kolumbien. Hier zeigt der Film, wie Glencore den Friedensprozess dieses Landes durch die Förderung der Eigenständigkeit lokaler Unternehmer*innen unterstützt. Der Executive Manager von Asotepros bedankt sich bei Glencore-Prodeco für die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer Kaffeeanbau-Kooperative. Hier wird der Verwirrungseffekt, der sich durch das ganze Werk hindurch zieht, etwas greifbarer: Ist Glencore-Prodeco selbst im Kaffeegeschäft tätig oder handelt es sich einfach um ein Community-Projekt? Und wie sieht das genau mit der Friedensförderung aus? Glencore ist zwar auch mit Agrarprodukten hoch im Geschäft, Kaffee gehört aber nicht zu den gehandelten Produkten. Zweimal wird an der Filmpremiere stolz darauf hingewiesen, dass der Kaffee, der in den Pausen serviert wird, aus der im Film gezeigten Kooperative kommt.

In Kolumbien ist Glencore im Kohleabbau tätig, und es seien hier wieder die Beiträge durch soziale Investitionen und das Schaffen von Arbeitsplätzen, welche Armut verringern und somit Frieden fördern. Glencore nimmt aber auch aktiv an Versöhnungs- und Friedensprozessen in der Region teil. Ein regelrechter Plottwist! Schliesslich sieht sich die Firma abseits der Leinwand regelmässig mit Vorwürfen konfrontiert, mit einer paramilitärischen Gruppe, die für tausende von Tötungen und Landvertreibungen sowie die Ermordung von Gewerkschafter*innen verantwortlich gemacht wird, kollaboriert zu haben. Das hat ein Bericht der holländischen NGO Christian Peace Campaigners PAX aufgedeckt. Und das alles zusätzlich zu den Vorwürfen von Ex-Paramilitärs, die behaupten, dass sich auch Glencore-Prodeco an der Finanzierung ihrer Aktivitäten beteiligt hätte, um die ‚dreckigen’ Arbeiten durchzuführen. Ob das Engagement für mehr Frieden nach all diesen Gräueltaten ein (selbst-)ironisches Element im Film darstellen soll, lässt der Film gekonnt offen.

Umweltschutz in Australien

Mit dem dritten Schauplatz, Australien, wechselt der Plot zum Thema Umweltschutz. Ryan Pascoe, Manager im Bereich Environment, Safety and People, und Casey Leigh Hughs, Senior Environmental Technician der McArthur River Mine, sprechen — umgeben von wunderschönen Landschaftsbildern — über ihre persönliche Verbindung zur Natur und die Notwendigkeit deren Schutzes. Casey Leigh Hughs stellt fest, „dass die Mine nicht wirklich einen Einfluss auf das grosse Flusssystem hat“. In der McArthur River Mine werden Zink und Blei abgebaut. Ganz abgesehen von gut dokumentierten Wasserverschmutzungen durch diese Mine gelingt dem Filmteam mit dem Fokus auf gerade diese Mine wiederum ein signifikantes Ablenkungsmanöver, weg von der primären Problematik von Glencores Geschäftstätigkeit in Australien: der Kohleförderung und der damit verbundenen Klimaerwärmung.

Kohle ist nach Kupfer Glencores grösste Einkommensquelle und wohl auch deswegen hat Peter Freyberg, Chef von Glencores globalem Kohlegeschäft, noch im Juli 2018 öffentlich verkündet, dass Glencore – trotz der Unterstützung der Klimaziele – weiterhin zu ihrem Engagement in Kohle stehen wird. Das schien dann aber doch zu riskant. Ein halbes Jahr später, im Februar 2019, verkündete Glencore, dass sie ihre Kohleförderung nicht weiter ausbauen werden. Ob der Druck der weltweiten Klimaschutzbewegung und der Investor*innen, die sich nicht nur im Kohle-Lobbyverband, sondern auch in solchen wie etwa der Climate Action 100+ vereinigen, zu diesem Richtungswechsel führte, ist unklar. Auch lukrativere Aussichten im Bereich der wachsenden Bedürfnisse für klimaschonende Massnahmen wie etwa Elektroautos, und somit der steigende Bedarf an Bodenschätzen wie Kobalt, Kupfer oder Zink, könnten eine Rolle gespielt haben. Im Film jedoch spielen die Rohstoffe nur eine Nebenrolle. Was dem Publikum geboten wird, sind bekannte und weniger bekannte Gesichter und deren ergreifenden, wenn auch oft etwas zu offensichtlich gestellten, Storys.

Der Versuch einer Genrezuordnung: Von Fantasy zu Sustainability Porn

Nach rund sechs aufreibenden Minuten voller Verwirrung, Plottwists, angedeutetem Drama und viel Pathos bleiben beim Publikum nebst einem mulmigen Gefühl vor allem viele offene Fragen: Glencores Werk ist genretechnisch nicht einfach einzuordnen. Obwohl er am ehesten als dokumentarischer Werbefilm konzipiert wurde, weist der Film ebenfalls charakteristische Elemente des Fantasy-Films auf und bewegt sich zeitweise an der Grenze zwischen Komödie und Drama. Der Realitätsbegriff ist vage und die Protagonist*innen agieren in einer für viele Zuschauer*innen unzugänglichen Welt. Erfolgreiche Fantasyfilme sind meist so konstruiert, dass dem Publikum nie ganz klar wird, „ob die phantastische Welt „wirklich“, oder nur in der Phantasie einer Figur existiert“- dies trifft auf den Werbefilm zu.

Natürlich will das Lamm den Protagonist*innen dennoch keine unnachgewiesene Realitätsfremde attestieren. Eher scheint der Film ein Produkt seiner Zeit, eine Reaktion auf die Diskussionen rund um die Konzernverantwortungsinitiative, wie wir sie von Produktionen aus dieser Branche mehr und mehr zu erwarten haben. Daher begründen wir für diesen Film ein neues Genre: den Sustainability Porn. Wenn man sich die Publikumsreaktionen in den sozialen Medien ansieht, wird dieses Filmgenre jedoch keine blühende Zukunft haben — auch wenn es für hier tätige Filmschaffende sicherlich nicht an Fördergeldern mangeln wird.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?