„Würden Sie ausziehen, Reverend?” Der anglikanische Pfarrer Fred Musimenta sitzt auf der Veranda seines Hauses. Seine Antwort ist eindeutig: „Das wäre sehr unangenehm. Wenn ich das täte, wäre es gegen meinen eigenen Willen.”

Musimenta hat 1980 das Haus mit seinen eigenen Händen gebaut. Vierzig Jahre später bedroht der Bau einer Ölpipeline sein Land und sein künftiges Leben in Kidoma, seinem Heimatort im Westen Ugandas.

Musimentas Haus liegt weniger als hundert Meter von der Trasse der East African Crude Oil Pipeline entfernt, die durch seinen Garten verlaufen wird. Das Ölprojekt, das unter der Abkürzung EACOP bekannt ist, wird Erdöl von 32 Ölfeldern im Gebiet um den ugandischen Murchison Falls Nationalpark zu einer Lagerstätte in Tanga, einer Küstenstadt im benachbarten Tansania, transportieren.

Die 1‘443 Kilometer lange Pipeline muss auf 50 Grad Celsius geheizt, unterirdisch verlegt und isoliert werden, damit das ansonsten zähe Öl überhaupt fliesst. Bei maximaler Kapazität sollen knapp 216’000 Barrel Rohöl pro Jahr produziert werden.

Was bedeutet diese Ölpipeline für Ostafrika und die Welt?

Mehr CO2-Emissionen als deklariert

Das Öl wurde 2009 vom britischen Unternehmen Tullow Oil am Ufer des Albertsees entdeckt. Dieses verkaufte 2020 all seine Anteile an den französischen Ölkonzern Total Energies, mit dessen Unterstützung die ugandische Regierung das Nachbarland Tansania als Route wählte, um das Öl zu exportieren.

Das Projekt steht heute mit 62 Prozent der Aktienanteile unter der Leitung von Total Energies; die Petroleum Authority of Uganda (PAU) und die Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) halten jeweils 15 Prozent der Anteile, die China National Offshore Oil Corporation (CNOCC) acht Prozent.

Die Pipeline sollte ursprünglich im Jahr 2022 fertiggestellt werden, nachdem bereits 2017 die ersten Bauarbeiten offiziell begannen. Doch Covid-19 und die fehlende Finanzierung haben den Termin auf 2025 verschoben. Bis heute ist noch kein Kilometer der Pipeline gebaut und die ersten Bohrinseln sind erst Ende Oktober 2022 im Land eingetroffen.

Neben logistischen und finanziellen Problemen gab es auch internationalen Druck auf das Projekt. Im September 2022 verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution, die das EACOP-Projekt verurteilt: Es gefährde die Rechte lokaler Gemeinschaften und den Kampf gegen den Klimawandel.

In seinem offiziellen Umweltverträglichkeitsbericht geht Total Energies von maximal 18‘000 Tonnen CO2 pro Jahr aus, die das Projekt verursachen wird. Der Bericht berücksichtigt zwar die direkten Emissionen der Pipeline in Uganda, jedoch weder die in Tansania noch die der Ölförderung selbst oder die der Nebenanlagen. Externe NGOs schätzen hingegen, dass das gesamte Ölprojekt bei maximaler Kapazität rund 34 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verursachen wird – mehr als das Doppelte der derzeitigen Emissionen von Uganda und Tansania zusammen.

Fehlende Fairness

Die Kritik an der EACOP richtet sich aber nicht nur gegen die erwarteten Umweltauswirkungen, sondern auch gegen Menschenrechtsverletzungen. Laut der EACOP müssen 13‘161 Personen entlang der Pipeline umgesiedelt werden; die Projektleitung wird sie in Form von Geld- und Sachleistungen entschädigen.

Aber auch hier schätzen externe Beobachter*innen die Zahl höher ein als die EACOP: Rund 120‘000 Menschen werden ihr Zuhause verlieren. Die Daten der EACOP schliessen die von verschiedenen Ölfeldern oder dem Bau des internationalen Flughafens in Hoima betroffenen Menschen nicht ein, kritisiert die US-amerikanische NGO Inclusive Development.

In Uganda liegt laut Oxfam die Zahl der betroffenen Haushalte bei 3‘500, jedoch sollen laut EACOP nur 200 Familien in neue Häuser umgesiedelt werden. Die restlichen Haushalte sollen 2’500 US-Dollar in bar erhalten – und werden dementsprechend ihr Haus verlieren.

Doch nicht alle akzeptieren das Geld. Reverend Musimenta ist einer der acht Anwohner*innen in Kidoma in Westuganda, die das Geld vier Jahre nach dem ersten Entschädigungsangebot von New Plan, dem lokalen Subunternehmen von Total Energies, immer noch ablehnen. Der Grund: Die Entschädigung betrifft nur den 30 Meter breiten Bereich, den die Pipeline einnehmen wird, und nicht sein gesamtes Land. Das heisst, dass auch sein Haus in der Entschädigung nicht berücksichtigt wird.

„Ich bin nicht gegen das Projekt, sondern gegen die Art und Weise, wie sie uns behandeln. Sie sind einfach gierig”, sagt Musimenta. „Wenn ich die wirtschaftliche Entschädigung von Total Energies akzeptiere, wird das Geld nicht ausreichen, um Land in einem anderen Gebiet zu kaufen.” Während er vor der Veranda seines Hauses mit uns spricht, ziehen mehrere Nachbar*innen an uns vorbei; alle grüssen ihn. Musimenta will den Ort nicht verlassen, an dem er seit 40 Jahren lebt.

„Total Energies trägt die Schuld. Die Personen, die noch unter Tullow Oil deplatziert wurden, haben eine gute Entschädigung erhalten”, sagt John, der seinen richtigen Namen aus Angst vor Vergeltungsmassnahmen öffentlich nicht nennen will. Er ist einer von 152 Landbesitzer*innen, die vom ersten Umsiedlungsaktionsplan von Total Energies betroffen waren.

Als John für den Bau der zentralen Verarbeitungsanlage auf den Tilenga-Ölfeldern Platz machen musste, reichte er zusammen mit fünf anderen Personen Klage gegen den Konzern in Uganda ein. Obwohl sie das Gerichtsverfahren verloren haben, lehnen sie die von Total Energies angebotene Entschädigung noch immer ab. John lebt zurzeit mit seiner Familie im Haus seines Bruders.

Die von der französischen Total Energies geplante grösste beheizte Ölpipeline der Welt soll ugandisches Öl über Tansania aus dem Kontinent exportieren. Das Projekt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Europa nach Energiealternativen sucht und die Welt darüber debattiert, ob Afrika seine eigenen Ressourcen erschliessen darf. Denn die EACOP gefährdet nicht nur Menschenrechte und sensible Gebiete mit Korallenriffen und Mangrovenwäldern, sondern öffnet auch die Tür für zukünftige Ölprojekte in Ostafrika – und bedroht damit viele weitere Ökosysteme.

Teil 1: Ostafrikas Ölpipeline: Ein Rückschlag für Umwelt und Menschenrechte

Teil 2: Neokolonialismus der EACOP: Ein beidseitiger Vorwurf

Teil 3: Gefährdete Ökosysteme: Kein Ende in Sicht nach der EACOP

Diese Recherche wurde von Journalismfund.eu unterstützt.

Auch ein Haus macht nicht glücklich

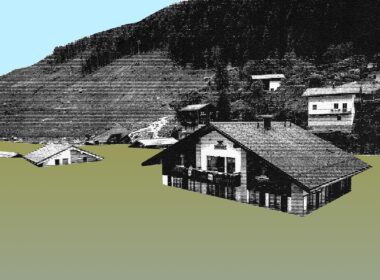

Etwas weiter südlich der Tilenga Ölfelder hat die ugandische Regierung mit Total Energies 2‘550 Grundstückseigentümer*innen aus einem 29 Quadratkilometer grossen Gebiet umgesiedelt, um den internationalen Flughafen Hoima und die Kabaale-Ölraffinerie zu bauen.

Achtzig von ihnen wurden in die neue Kyakaboga-Siedlung umgesiedelt. Diese besteht mittlerweile aus vierzig identischen Häusern, die nur wenige Meter voneinander entfernt stehen und eine U‑Form bilden. In der Mitte befindet sich ein Gemeindezentrum, das theoretisch einen Marktplatz beherbergen soll, der aber noch nicht gebaut wurde. Auch das versprochene Gesundheitszentrum fehlt nach wie vor.

Die Bewohner*innen sagen, dass die Bauqualität ihrer neuen Häuser im Vergleich zu ihren früheren Hütten viel besser ist. Dennoch habe sich ihr Leben verschlechtert. „Der Konzern versprach Wassertanks mit einem Fassungsvermögen von etwa 5‘000 Litern. Aber in Realität fassen diese Tanks nicht einmal 500 Liter”, sagt Innocent aus der Kyakaboga Siedlung, dessen Name von der Redaktion geändert wurde. „Diese Gegend ist trocken, und wir stehen kurz vor der Dürreperiode”, fügt er hinzu. „Wir haben nur zwei Möglichkeiten: zum Bach laufen oder ein Motorrad-Taxi bezahlen, das uns Wasser bringt.”

Der junge Mann ist mit seiner Frau und seinem Sohn in eines der Umsiedlungshäuser gezogen, nachdem er sein letztes Jahr am College beendet hatte. Er würde gerne Computertechnik studieren, kann sich das im Moment aber nicht leisten und ist stattdessen in der Landwirtschaft tätig. „Wir essen hauptsächlich Maniok, aber hier ist der Boden so heiss, dass die Hitze den Maniok austrocknen lässt”, sagt Innocent.

„Früher hatten wir drei Erntesaisons im Jahr, hier haben wir nur eine. Dieses Jahr hat kein Haushalt genug zu essen”, fügt Tekakwo Sadam hinzu. Sadam ist Vorsitzender der Kyakaboga Siedlung und sagt, dass der neue Lebensstil seinen Leuten nicht entspricht. In der neuen Siedlung besitzen die Bewohner*innen nur noch kleine Grundstücke in einigen Metern Entfernung von ihrem Haus. Darum müssen sie ihre Ziegen und Hühner nach dem Weiden zurückbringen – die Tiere ziehen dann vor die Haustür anderer Bewohner*innen, was zu Konflikten führt.

„Wir sind alle Landwirt*innen und müssen in der Lage sein, unser Haus direkt auf unserem Land zu bauen”, sagt Sadam. Nach vier Jahren in seinem neuen Zuhause ist er erschöpft: „Ich bin nicht glücklich.”

Total Energies nahm zu den Vorwürfen auch nach mehreren Anfragen keine Stellung. Obwohl ugandisches Recht den betroffenen Gemeinden den Zugang zu Informationen gewährleistet, kommen sie mit Total Energies nur sporadisch in Kontakt. Es mangelt an spezifischen Informationen zu Zeitplänen, technischen Überlegungen, Umweltauswirkungen und Entschädigungsverfahren.

„Ich weiss gar nicht, wie die Pipeline neben meinem Haus gebaut werden soll”, sagt Musimenta.

*Halima Athumani hat zu diesem Artikel beigetragen.

Dieser Artikel wurde von Maria-Theres Schuler vom Englischen ins Deutsche übersetzt.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 72 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 4004 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 2520 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 1224 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?