Donnerstagmorgen, 9.15 Uhr. Ich bin an einem Ort, an dem ich nie wirklich sein wollte: einer Mastervorlesung für MaschinenbauerInnen. In einem Vorlesungsraum ohne Tageslicht. Die Haut der zu 95% männlichen Studierenden sieht denn auch nicht so aus, als würde sie viel Sonne vertragen. Aber das Lamm hat mich losgeschickt, um einen Nuklearenergie-Freund zu finden, und so sitze ich nun im Keller der ETH Zürich. Vorne steht Christian Bolesch – sympathisches Lächeln, gross, dünn, bleich; mit Brille, Wanderschuhen, Jeans und einem weissen Hemd – und erzählt den StudentInnen von „Bubbles”. Einmal vergleicht er etwas mit einer Pizza, sonst verstehe ich wenig. Aber Christian ist offensichtlich begeistert davon.

Motivator Fukushima

Szenenwechsel: Ich sitze in Christians Büro im Schatten des imposanten Kamins auf dem Maschinenlaboratorium, in dem die ETH einmal einen hauseigenen Kernreaktor platzieren wollte. Er ist zufrieden mit der heutigen Vorlesung. Aber Verbesserungspotenzial, das gebe es immer. Der 30-jährige Schwarzwälder ist nicht ausschliesslich Dozent, sondern arbeitet in der Gruppe für Nuklearenergiesysteme an seinem Doktortitel. Das Thema: „The experimental investigation of liquid film thickness effects of functional spacer grids in a BWR dryout scenario by means of cold neutron tomography”, also ein Projekt in der „leicht angewandten Grundlagenforschung”. Für Laien: „Stell dir vor, du kochst Spaghetti und vergisst den Topf, bis alles Wasser weg ist. Der wird dann irgendwann zu heiss. Same same but different in einem Atomkraftwerk. Wenn das Kühlwasser einen Brennstab nicht mehr benetzt, ist das erst mal nicht der Supergau, aber definitiv nicht optimal. Meine Forschung zielt darauf ab, dies zu vermeiden.”

Ob er sich schon immer für die „experimental investigation of liquid film thickness effects of functional spacer grids in a BWR dryout scenario by means of cold neutron tomography” interessiert habe? „Nicht immer”, aber schon als Teenie habe er auf Wikipedia alles zu Kernenergie „gecrawlt”, und als er dann im Sommer 2010 seinen Bachelor in Physik abschloss, war Kernenergie ein heisses Thema. Die Kontroverse in Kombination mit der spannenden Theorie hat ihn fasziniert: „Ich habe mir gedacht, das ist geil, das mach ich.” So ist er beim Master in Nuclear Engineering gelandet. Er wusste damals nicht, wie viel heisser das Thema rund ein halbes Jahr später mit Fukushima noch werden sollte. Die ablehnenden Reaktionen über seine Studienwahl nahmen dadurch zwar zu, seine eigene Begeisterung aber ebenfalls.

Dass Fukushima eine Begeisterung jedweder Art auslösen kann, finde ich etwas irritierend. Darauf angesprochen meint er: „Das ist wohl mein Problem: Ich kann mich für fast alles begeistern.” Nach Abschluss des Studiums habe er sich überlegt, in die Medizinaltechnik zu gehen. Krebsforschung heisst das konkret. Die Stelle hier hat dann aber besser in seinen Zeitplan gepasst, was ganz gut sei, denn so habe er keine Entscheidung treffen müssen. Dies sei nämlich nicht einfach, wenn man sich für alles interessiere. Und nein, er hätte sich nicht „nützlicher” gefühlt in der Krebsforschung, denn: „Atomkraftwerke bringen der Menschheit genau so viel Gutes.” Und hier liegt wohl der Schlüssel zum Verständnis von Christians Begeisterung: Er war nicht von der Katastrophe in Fukushima fasziniert – sondern angestachelt von der Idee, eine Technik, von deren Nutzen er überzeugt ist, 100% sicher zu machen.

Der Blick auf die Welt da draussen: verstellt

Wenig überraschend ist Christian denn auch kein grosser Anhänger der Energiestrategie 2050. Er findet sie zu wenig differenziert. Zu einseitig, zu schwarz-weiss. Allerdings: Die Gegenkampagne, die findet er auch „irgendwie” – Christian hält kurz inne – „scheisse”. Es ist bezeichnend für ihn, wie überlegt er dieses Wort benutzt. Scheisse aus den gleichen Gründen: zu undifferenziert, zu einseitig, zu schwarz-weiss. Und weil sie auf fossile Brennstoffe setzt. Die findet Christian nämlich auch „ziemlich scheisse”. Wenn das mit den erneuerbaren Energien hinhaue, dann noch so gerne, dann solle man das auch pushen. Nur sieht er das noch nicht. „Wenn man sagt, in 20 Jahren ist das Speicherproblem gelöst, dann kann man auch sagen, in 20 Jahren haben wir 100% sichere AKWs.” Und AKWs abschaffen, solang noch Öl und Kohle gefördert wird, das passt ihm gar nicht in den Kram.

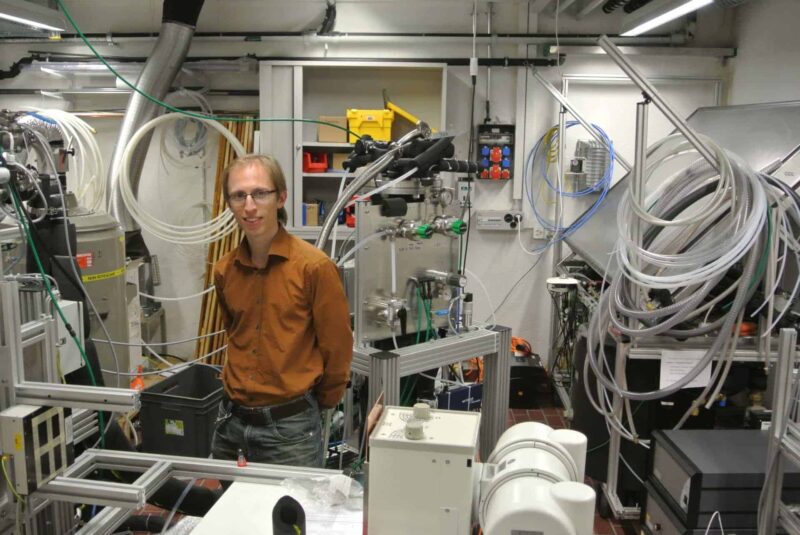

Normalerweise hätte man vom engen Zweimannbüro aus Sicht auf die Kuppel des Hauptgebäudes der ETH, aber momentan ist das Fenster von einem Baugerüst komplett zugemauert. Christian stört es nicht, dass ihm der Blick auf die Aussenwelt verstellt bleibt. Wenn er hier ist, muss er sich sowieso auf sein „Baby”, den selbst gebauten Dryout-Szenario-Simulator, konzentrieren. Und wenn er nicht arbeitet, beschäftigt er sich mit seinem anderen „Baby”: dem Kontrabass, der in diesem Büro eigentlich keinen Patz hat, aber trotzdem in der Ecke steht und auf seinen Einsatz wartet. Zum Abschied wird mir denn auch noch ein Flyer für das nächste Konzert in die Hand gedrückt.

Zwischen dunklen Vorlesungssälen, dem abgeschotteten Büro und dem Kontrabass – kommen da nicht manchmal Zukunftsängste auf? „Mir ist schon klar, dass die Kernenergie in der Schweiz und Deutschland ein sinkender Dampfer ist. Ob zu Recht oder nicht, ist eigentlich egal. Aber vielleicht ist dann einfach irgendwann einmal ein Switch angezeigt. Vielleicht bleibe ich auch einfach in der akademischen Welt, vielleicht werde ich Gymnasiallehrer, vielleicht lande ich ganz woanders. Wer weiss das heute schon”, sagt er und strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Oder wie Fukushima 2011.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 20 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1300 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 700 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 340 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?