Das Lamm: Meret Fehlmann, was müssen wir uns unter dem Konzept des Matriarchats vorstellen?

Meret Fehlmann: Seit etwa 160 Jahren sprechen wir vom Matriarchat. Vergleicht man die Debatte des späten 19. mit jener des 20. Jahrhunderts, merkt man, dass derselbe Begriff für zwei unterschiedliche Vorstellungen von Matriarchat verwendet wird.

Für welche?

Die frühen Theoretiker*innen des Matriarchats meinten damit eigentlich nur die Matrilinearität, also die Verwandtschaft, die über die Mutterlinie weitergegeben wird, während die Familie des Vaters mehrheitlich unwichtig ist. Allerdings sagt Matrilinearität noch nichts Konkretes über die soziale Stellung der Frau aus.

Für Feminist*innen der zweiten Welle, die in den Sechzigerjahren stattfand, bedeutet der Begriff Matriarchat aber zum Beispiel sehr viel mehr als lediglich die Abstammung oder Besitzansprüche der Mutterseite. Sie verstanden darunter eine Gesellschaft, die auf Frauen zentriert ist. Mutterschaft nimmt dabei eine hochgeschätzte Funktion ein und die Vorstellung von einem anderen sozialen Umgang miteinander ist zentral. Manchmal war damit auch der Kult einer grossen Göttin gemeint.

Was hat es mit der „grossen Göttin” auf sich?

Es gibt die Vorstellung, dass man einmal nicht den grossen Gott – Vater unser und so weiter – verehrt habe, sondern dass es eben Göttinnen gegeben habe, die in verschiedenen Formen aufgetreten und alle Teil einer grossen Göttin gewesen seien. Diese Göttin habe die ganze Welt geboren und sei für alles verantwortlich. Und weil diese Göttin die Welt geboren habe, seien auch alle Frauen Göttinnen, weil sie zumindest theoretisch gebären könnten.

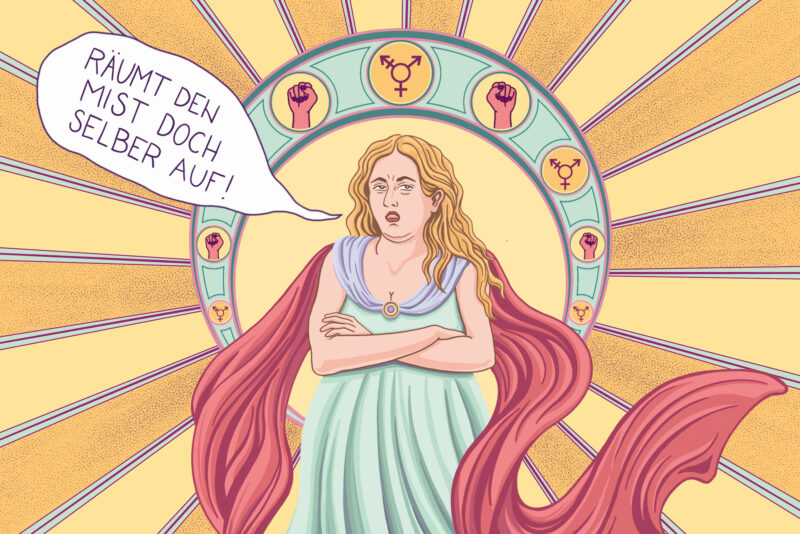

Sowohl die Fokussierung auf die Gebärfähigkeit als auch die Vorstellung, dass eine matriarchale Gesellschaft per se gerechter sei, da Frauen von Natur aus sozialer und fairer seien, ist sexistisch, transfeindlich sowie essentialistisch.

Ja, es ist wahrlich keine emanzipatorische Vorstellung, die auch nicht mit modernen Queer-Theorien zusammenzubringen ist. Wenn man sich ansieht, wie die Vorstellungen von einer matriarchalen Gesellschaft oft konstruiert werden, dann findet man auch hier das Bild der nährenden, tröstenden Frau, die für die sozialen und emotionalen Belange zuständig ist. Die Frau gilt auch oft als spirituell höher entwickeltes Wesen – als Heilerin und Pflegerin.

Die bürgerliche Rollenverteilung wird hier also zementiert. Es findet einfach eine Umwertung statt: Weibliche Attribute werden positiv konnotiert, männliche gelten im besten Fall als neutral – oder direkt als Ursache für den schlechten Zustand der Welt.

Eine matriarchale oder matrilineare Gesellschaft ist also nicht unbedingt erstrebenswert?

Es gibt Personen, die sagen, dass uns die patriarchale Gesellschaft in den Ruin getrieben habe und es deshalb Zeit für eine matriarchale Ordnung sei. Das finde ich unsinnig und denke: Nein, räumt den Mist doch selbst auf (lacht).

Meret Fehlmann ist eine Schweizer Kultur- und Literaturwissenschaftlerin, die sich vor allem durch ihre Forschungen zur Gebrauchsgschichte des Matriarchats einen Namen im wissenschaftlichen Diskurs gemacht hat.

Woher kommt die Idee einer matriarchalen Gesellschaft?

Die Matriarchatsgeschichte beginnt irgendwann im 19. Jahrhundert. Damals ging man von der Idee der Mutter-Kind-Beziehung als Ursprung von Gesellschaft aus. Denn wer die Mutter ist, ist meistens klar – der Vater ist schwieriger festzustellen. Die Mutter-Kind-Beziehung diente also als Ausgangspunkt, auch für die staatliche Ordnung. Man stellte sich die Frage, was alles vor dem Konzept der patriarchalen Kleinfamilie hatte passiert sein müssen, und landete beim Matriarchat – oder eben bei der Matrilinearität, die man der Vergangenheit zuordnete.

Und inwiefern sollte diese Gesellschaftsform gerechter sein?

Es gibt das Bild der grossen Mutter, die alles weiss und gerecht ist. Sozialistische Denker wie Friedrich Engels oder August Bebel meinten, dass man zur Zeit des Matriarchats noch kein Privateigentum kannte und die Gesellschaft noch gerecht war.

Man bezog sich also auf ein Modell, von dem nicht sicher war, ob es überhaupt jemals existierte?

Es ging darum, sich Alternativen zur herrschenden Gesellschaft auszudenken. Das Matriarchat mit dem Bild der gerechten Mutter bot sich da gut als Symbol an. Es ging also um Fantasien, Vorstellungen und Wünsche, die darauf projiziert wurden. Das sollte mit Skepsis betrachtet werden.

Wieso?

Die Sozialist*innen bedienten sich beim Gedankenkonstrukt des kulturellen Evolutionismus, um zu illustrieren, dass die unterdrückerische patriarchale Gesellschaft mit dem Privateigentum keine unantastbare Instanz sei, sondern dass es Zeiten gegeben habe, in denen es anders gewesen sei – und dass nach diesem Vorbild die Zukunft errichtet werden könnte. Aus diesen Umständen auf das Matriarchat als Lösung zu schliessen, zeigt für mich, dass wir es beim Matriarchat mit einer Art Ideologie zu tun haben.

Ein rückwärtsgewandtes Konzept also?

Vor allem eines, das nicht auf Fakten beruht, sondern auf Wünschen und Ideen, die man in der Vergangenheit verortet. Viele Feminist*innen der ersten Welle wollten wieder zurückhaben, was sie vermeintlich einmal hatten. Also Anspruch auf Eigentum und die Verwandtschaft mit ihren Kindern.

Hat die Verklärung des Matriarchatsbegriffs auch etwas Gutes?

Es offenbaren sich neue Varianten, wie wir unser soziales und gesellschaftliches Leben gestalten können. Es zeigt sich, dass nicht alles so sein muss, wie wir es in bürgerlich-liberalen Demokratien gewohnt sind. Es gibt noch ganz andere Möglichkeiten als die Kernfamilie mit Mutter, Vater und Kindern – und zwar schon seit sehr langer Zeit.

Auch in Zusammenhang mit sogenannten indigenen Bevölkerungen spricht man vom Matriarchat. Ist dort klarer, was damit gemeint ist?

Bei einigen indigenen Völkern wurde der Begriff des Matriarchats verwendet. Wenn man allerdings genauer hinsieht, merkt man, dass es sich eher um eine Art der Matriliniearität handelt.

Dann gibt es auch Gesellschaftsmodelle, die sogenannt matrifokal organisiert sind. Das beschreibt ein soziales Gefüge, in dem die Männer in die Familien der Frauen wechseln und ihre Familie verlassen.

Ich bin der Meinung, dass diejenigen Gesellschaften, die als Matriarchat bezeichnet werden, eigentlich matrilinear oder matrifokal organisiert sind. Teilweise haben dort die Frauen viel im familiären Bereich und im Haushalt zu bestimmen, aber trotzdem sind es die Männer, die zum Beispiel das Geld nach Hause bringen.

Gibt es ein konkretes Beispiel dafür?

Ein Beispiel, das immer kommt, wenn es ums Matriarchat geht, sind die Irokesen in Nordamerika. Diese hätten einmal ein goldenes, matriarchales Zeitalter gehabt, irgendwann im 18. Jahrhundert. Dabei gab es dort schon früh eine sehr klare Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Die Männer lebten nomadisierend, betrieben Krieg und Handel. Die Frauen hingegen waren sesshaft und haben innerhalb der Familie Landwirtschaft betrieben und den Ton angegeben, weil die Männer gar nicht da waren.

Und dann?

Sie wurden kolonialisiert und die Männer gezwungen, ebenfalls sesshaft zu werden. Danach hat sich das Machtverhältnis verändert und die Männer hatten mindestens gleich viel zu sagen wie die Frauen. Das zeigt uns, dass die Machtverteilung zwischen den Geschlechtern viel damit zu tun hat, wie wir unsere Gesellschaft organisieren.

Wird die Idee des Matriarchats heute wieder brisanter, vielleicht auch im Zusammenhang mit den vorherrschenden Krisen?

Meinem Empfinden nach wiederholt sich gerade vieles aus den Siebzigerjahren, auch wie der Feminismus gelebt wird. Natürlich hat er sich auch weiterentwickelt, aber gewisse Elemente kommen wieder auf. Deshalb erwarte ich eigentlich, dass das Matriarchat wieder einen Aufschwung erlebt. In welcher Form ist eine andere Frage – auch im Hinblick auf die LGBTQ-Theorie. Ich bin mir nicht sicher, wie das zusammengebracht werden könnte, um anschlussfähig zu sein. Aber eigentlich müsste das in einem weiteren Entwicklungsschritt kommen. Bis jetzt ist es mir aber noch nicht begegnet.

Kann es matriarchale Gesellschaften innerhalb eines globalen Patriarchats überhaupt geben?

Mir fällt diese Vorstellung schwer. Wiederum stellt sich auch hier die Frage: Was meinen wir mit „Matriarchat”? Und auch: Was bringt uns diese Frage? Meiner Meinung nach brauchen wir weder Matriarchat noch Patriarchat, sondern eine Gesellschaft, die den Menschen in den Fokus nimmt.

Wie befreien wir uns dann, wenn nicht durch die Errichtung eines Matriarchats?

Durch die Aufhebung von Machtstrukturen und Ungleichheiten im Allgemeinen. Ich denke, dass vielen Menschen klar ist, dass wir nicht in der besten aller möglichen Gesellschaften leben. Aber da bringt die Umkehr der Vorherrschaft nichts, sondern Macht müsste grundlegend breiter verteilt werden.

Wenn wir uns als Gedankenexperiment das Szenario ausmalen, dass plötzlich sämtliche Machtpositionen mit Frauen besetzt wären, würde sich wahrscheinlich vorübergehend viel verändern – aufgrund der unterschiedlichen Sozialisierung der Geschlechter. Aber wenn ich bestimmen dürfte, würde ich keine Machtpositionen aufgrund des Geschlechtes verteilen, sondern aufgrund von Interessen und Fähigkeiten.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?