SWISS FRONTEX FILES

Artikel 3 von 4

Viel Geld, wenig Einfluss

Chronologie der Lippenbekenntnisse

Im höchsten Gremium von Frontex vertreten zwei Verwaltungsrät*innen die Schweiz. Interne Dokumente zeigen: Trotz Millionenzahlungen bleibt ihr Einfluss stark begrenzt – und bei zentralen menschenrechtlichen Fragen hält sich die Schweizer Delegation zurück.

Trotz Millionenzahlungen und Sitz im Frontex-Verwaltungsrat: Der Schweizer Einfluss bleibt gering. (Bild: Luca Mondgenast)

Im Juni 2024 kommt es in Bern zu einem bemerkenswerten Aufeinandertreffen. Drei Mitglieder des Schweizer Flüchtlingsparlaments treffen sich mit den beiden Schweizer Frontex-Verwaltungsrät*innen Medea Meier und Marco Benz zum Gespräch.

Diese vertreten die Schweiz im höchsten Gremium der EU-Grenzwachtagentur. Hinter den Türen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) stellen sie sich den Fragen der geflüchteten Politiker*innen, die die europäischen Aussengrenzen selbst vor nicht allzu langer Zeit überquert haben.

Das Schweizer Flüchtlingsparlament ist eine 2021 gegründete politische Plattform, die geflüchteten Menschen in der Schweiz ermöglicht, ihre Anliegen direkt in die politische Debatte einzubringen. Unterstützt vom Verein NCBI Schweiz, erarbeiten die Teilnehmenden in thematischen Kommissionen Vorschläge, die sie bei jährlichen Sessions – wie der nächsten am 21. Juni 2025 im Berner Rathaus – mit Politiker*innen diskutieren und verabschieden.

K.* ist einer von ihnen. Als wir ein Jahr später mit ihm telefonieren, erinnert er sich an fast jedes Wort des Treffens. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen – aus Sorge, das könnte sich auf künftige Gespräche mit Behörden auswirken. „Im Abstimmungskampf zum Frontex-Referendum wurde uns versprochen, dass sich die Schweiz für Verbesserungen einsetzt. Wir wollten wissen, was die beiden Verwaltungsrät*innen konkret tun – und warum es an den Aussengrenzen noch immer so viel Gewalt gibt.”

Meier und Benz hätten eingeräumt, dass ihr Einfluss im Gremium begrenzt sei – als Schengen-assoziierter Staat habe die Schweiz in vielen Punkten kein Stimmrecht. Gleichzeitig hätten sie betont, wie wichtig es sei, dass die Schweiz bei Frontex mitreden könne. „Das ist mir als Widerspruch in Erinnerung geblieben”, sagt K.

Seit 2011 entsendet die Schweiz im Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit Vertreter*innen ins Frontex-Leitgremium. Doch was genau tun sie dort? Welche Positionen vertreten sie – und wie gross ist ihr Einfluss?

Antworten darauf gab es bislang kaum. Die Sitzungen des sogenannten Frontex Management Board sind geheim, und Meier und Benz meiden die Öffentlichkeit.

Gemeinsam mit dem WAV Recherchekollektiv hat das Lamm gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Einblick in die Schweizer Dokumente zu den Sitzungsvorbereitungen beantragt. Nach einem mehrjährigen Verfahren gab das BAZG 30 Dokumente frei. Sie zeigen, welche Positionen die Schweiz im mächtigen Gremium einnimmt – und wo sie mitredet, wenn es um Europas Grenzpolitik geht.

Nach mehrjähriger Verhandlung erhielt das WAV Recherchekollektiv über das Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in über 1000 Seiten Dokumente zur Schweizer Mitarbeit bei Frontex. Diese zeigen: Schweizer Frontex-Beamt*innen sind bis heute dort im Einsatz, wo systematisch Menschenrechte verletzt werden. Und: Trotz hoher Geldbeiträge hat die Schweiz wenig Mitspracherecht.

Die Frontex-Befürworter*innen und die Behörden sagten im Abstimmungskampf zum Frontex-Referendum, sie wollen die Agentur von innen heraus verbessern. Gelingt das tatsächlich? Das untersuchen wir in dieser vierteiligen Rechercheserie.

Artikel 1: Im Abstimmungskampf

Eine geheime Infonotiz zeigt: Die Bundesverwaltung hielt brisante Informationen zurück. Ein Blick auf die damaligen Versprechen und die Situation heute wirft Fragen auf. Wurde die Debatte unvollständig geführt?

Artikel 2: Im Ausseneinsatz

Schweizer Beamt*innen stehen an den Grenzen Europas im Einsatz – dort, wo Menschenrechte systematisch verletzt werden. Doch ihre Einsatzberichte erwähnen keine Verstösse. Wie kann das sein?

Artikel 3: Im Verwaltungsrat

Die Schweiz zahlt Hunderte Millionen an Frontex, hat aber kaum Mitspracherecht. Warum akzeptiert sie diesen Deal? Und: Will sie überhaupt mehr Einfluss?

Artikel 4: Am Scheideweg

Laut Menschenrechtsaktivist Amadou M’Bow ist es unmöglich, Frontex zu reformieren. Wie weiter?

Millionen für wenig Mitsprache

Seit 2020 hat die Schweiz rund 146 Millionen Franken an Frontex gezahlt, was gut vier Prozent des Gesamtbudgets der Agentur entspricht. Bis ins Jahr 2028 sollen weitere 200 Millionen Franken folgen.

Wie das Geld verwendet wird, entscheidet der Frontex-Verwaltungsrat – in diesem sitzen Vertreter*innen aller EU- und Schengen-Staaten sowie der EU-Kommission. In den geheimen Sitzungen bestimmen sie den Kurs der Grenzwachtagentur und prägen damit die Politik der Migrationskontrolle: Sie entscheiden, in welchen Ländern Frontex-Missionen stattfinden, wo wieviel Personal eingesetzt wird, welche Entscheidungskompetenzen das Grundrechtsbüro hat oder wie das Tragen von Waffen im Frontex-Dienst geregelt ist.

Die Sitzungen finden fünfmal jährlich statt – die beiden Schweizer Vertreter*innen nehmen abwechslungsweise teil. Aus den befreiten Dokumenten wird klar: Trotz der Millionenbeiträge bleibt der Einfluss der Schweiz im Verwaltungsrat der Agentur stark eingeschränkt.

Exemplarisch zeigt dies das Vorbereitungsdokument der Januar-Sitzung 2022. Mitbestimmen darf die Schweiz an diesem Treffen lediglich bei der Genehmigung des provisorischen Budgets sowie bei einer Anpassung der Stellenprofile des „Frontex Standing Corps” – eines eigenen Korps, das bis 2027 10’000 Grenzbeamt*innen zählen soll. In zahlreichen Belangen hat die Schweiz aber kein Stimmrecht: Dazu gehören die Wahl von und Aufsicht über den Frontex-Direktor oder der Einsatz von Grundrechtsbeobachter*innen, die die Arbeit der Agentur im Hauptquartier und an den Aussengrenzen überwachen.

Auch von weiteren Entscheidungen zu menschenrechtlichen Grundsatzfragen ist die Schweiz als assoziierter Staat, also als Nicht-EU-Land, ausgeschlossen: So etwa bei den Regeln, die die Unabhängigkeit des Grundrechtsbeauftragten festlegen oder bei Entscheidungen zum Konsultativforum, das Frontex in Menschenrechtsangelegenheiten beraten soll. Beide Organe stehen seit Langem in der Kritik, weil sie nur Empfehlungen abgeben können und eng an die Agentur angebunden sind. Das gleiche gilt für zahlreiche Finanzfragen, etwa den Bau des neuen Frontex-Hauptquartiers in Warschau: Die Schweiz zahlt das umstrittene 250-Millionen-Projekt mit, ohne darüber mitbestimmen zu können.

Das kritisiert Flüchtlingsparlamentarier K. im Gespräch: „Hier in der Schweiz sprechen wir über Menschenrechte und Solidarität, aber haben gleichzeitig kein Mitspracherecht und tun politisch wie gesellschaftlich auch ausserhalb von Frontex nichts dafür. Das ist störend.” Meier und Benz hätten beim Treffen offen gesagt, dass sie kaum Entscheidungsmacht hätten. Es entstehe der Eindruck: „Wir machen mit, aber wollen nicht verantwortlich sein.”

Gerne hätten wir mit den amtierenden Verwaltungsrät*innen darüber gesprochen. Das BAZG lehnte ein solches Gespräch jedoch ab. Die Behörde schreibt: „Als Nicht-EU-Mitglied sind die Stimmrechte der Schweiz analog zu den anderen assoziierten Staaten eingeschränkt. Die Schweiz kann jedoch bei allen Geschäften mitreden und nimmt diese Möglichkeit auch wahr.”

Doch tut sie das tatsächlich?

Diplomatische Zurückhaltung

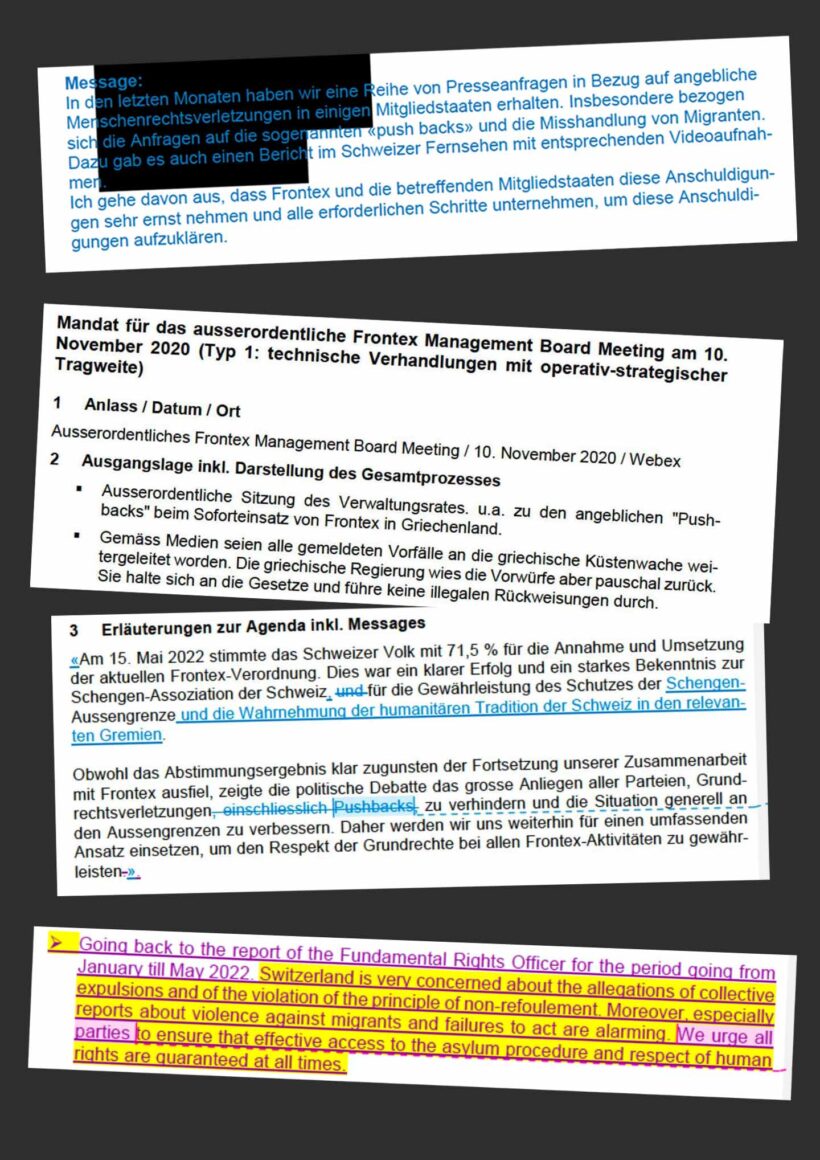

Der Blick in die Mandate der Schweizer Delegation ergibt ein zwiespältiges Bild. Zwar bringt die Schweiz bereits Ende 2019 das Thema Menschenrechtsverletzungen im Verwaltungsrat zur Sprache: Man habe zahlreiche Presseanfragen zu „Pushbacks” erhalten, also zu rechtswidrigen Rückweisungen von Geflüchteten an der Grenze.

Statt konkreter Forderungen wählt die Schweizer Vertretung jedoch eine passive Formulierung: „Ich gehe davon aus, dass Frontex und die betreffenden Mitgliedstaaten diese Vorwürfe sehr ernst nehmen und alle erforderlichen Schritte unternehmen werden, um die Vorwürfe aufzuklären.” Als das Thema einige Monate später erneut aufkommt, wiederholt die Schweiz dieselbe Formulierung unverändert.

Auszüge aus Verwaltungsratsmandaten der Schweiz zu Pushbacks und Berichten von Menschenrechtsverletzungen.

2020 dominiert dann die Frontex-Reform die Agenda; die Agentur beginnt mit dem Aufbau ihres stehenden Korps. Dadurch rückt ein anderes Thema nach hinten auf der Traktandenliste: die eskalierende Gewalt gegen Migrant*innen an der griechisch-türkischen Grenze (siehe Artikel 2). Im Schweizer Vorbereitungsmandat zur Sitzung im Juni 2020 werden diese Ereignisse mit keinem Wort erwähnt – obwohl die Schweiz selbst Grenzwächter*innen in diese Region schickt.

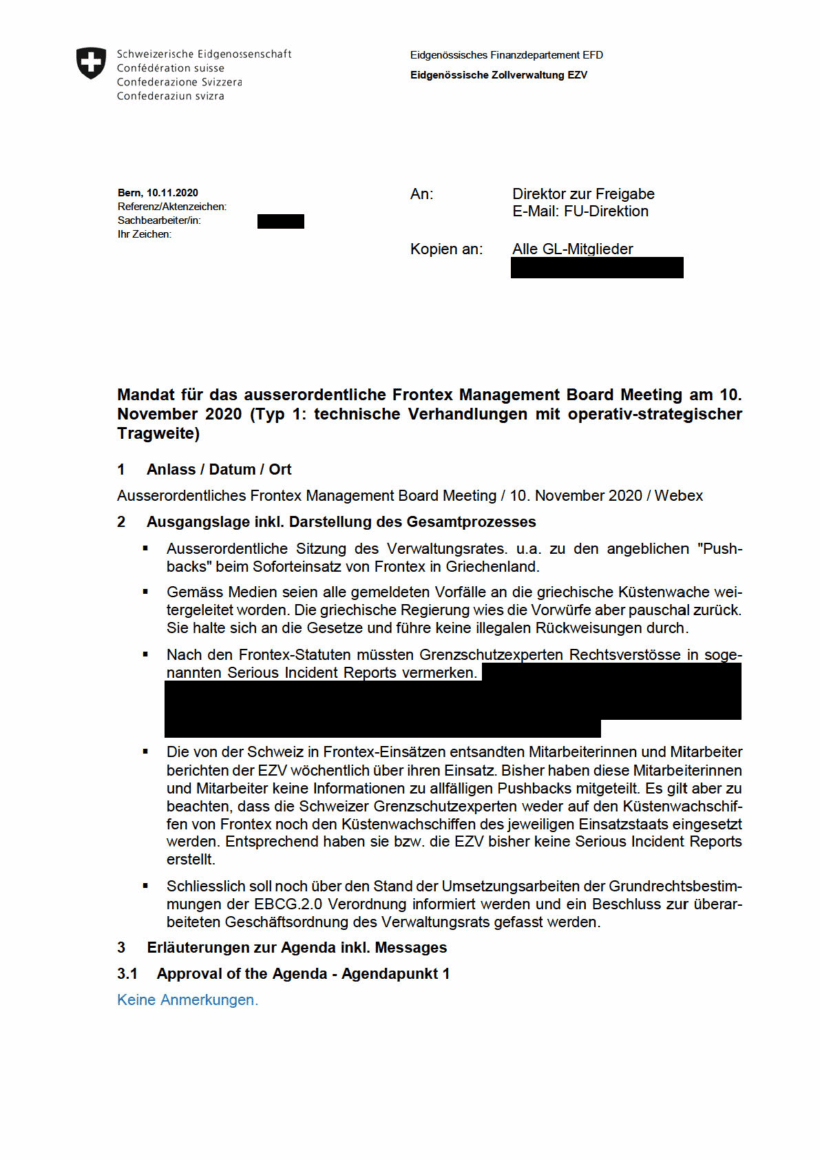

Im November 2020 findet eine ausserordentliche Sitzung zu den „angeblichen” Pushbacks statt, die eine Vielzahl von Medien und Organisationen längst als Fakt anerkennen. Ob und wie die Schweiz sich dazu verhält, bleibt im Dunkeln: Rund 90 Prozent des Mandats sind geschwärzt, das BAZG verweigert den Zugang. Auch in anderen Dokumenten hat die Behörde zahlreiche Stellen geschwärzt – auch dort, wo es um Grundrechtsverletzungen geht. Derzeit ficht WAV die Schwärzungen bei der Schlichtungsstelle an, um doch noch Einsicht in die zensierten Stellen zu erhalten.

Original Mandat der ausserordentlichen Sitzung vom November 2020 zu den „angeblichen” Pushbacks. Ein Mandat wurde fast vollständig geschwärzt.

In der Vergangenheit sah sich der Frontex-Verwaltungsrat immer wieder mit schweren Vorwürfen konfrontiert, etwa dem Versuch, Menschenrechtsverletzungen im Rahmen von Frontex-Einsätzen zu vertuschen. Welche Rolle die Schweiz dabei spielte, ist bis heute unklar.

Zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 erhält Frontex 61 sogenannte „Serious Incident Reports”: Berichte zu schwerwiegenden Vorfällen – etwa Pushbacks oder Misshandlungen – die Frontex-Beamt*innen oder Grundrechtsbeobachter*innen melden. Die Schweiz äussert gemäss den eingesehenen Dokumenten „Besorgnis” und betont, dass das Ansehen von Frontex und des Schengen-Raums von der Einhaltung der Grundrechte abhänge. Doch sei der Spielraum von Frontex begrenzt: „Der bestehende Rechtsrahmen bietet Frontex nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten bei gemeldeten und festgestellten Rechtsverstössen.” Konkrete Forderungen, wie Frontex diese Möglichkeiten ausweiten sollte, finden sich in den Mandaten nicht.

Der Frontex-Grundrechtsbeauftragte Jonas Grimheden sagt auf Anfrage, dass die Schweiz seine Arbeit stets unterstützt habe. Doch auch er räumt ein: Die Schweiz und Frontex können nur begrenzt eingreifen, um etwa Pushbacks zu verhindern, da vor Ort die lokalen Behörden das Sagen haben. Umso wichtiger sei es, dass die Schweiz zusammen mit EU-Mitgliedstaaten mehr Druck auf die EU-Kommission ausübt. Diese solle dafür sorgen, dass nationale Behörden das EU- und Völkerrecht einhalten. Auch wenn Grimheden Bedenken wegen den anhaltenden Rechtsverstössen besonders in Griechenland äussert: Hier zeigt sich einmal mehr ein System diffuser Zuständigkeiten, in dem die Beteiligten die Verantwortung abwälzen.

Das BAZG betont derweil seinerseits den guten Kontakt zum Grundrechtsbeauftragten. Man setze sich im Verwaltungsrat für die Einhaltung der Grundrechte ein und fordere transparente, zeitnahe Untersuchungen bei gemeldeten Verstössen.

Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz haben wir 30 Mandate erhalten, also Vorbereitungsdokumente der Schweizer Vertreter*innen für die Sitzungen des Frontex-Verwaltungsrats. Sie umfassen die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022

Verwaltungsratsmandate 2019

Verwaltungsratsmandate 2020

„Niemand will mit seinem Geld Gewalt finanzieren”

Am Ende lesen sich die Mandatsschreiben wie eine Chronologie der Lippenbekenntnisse. Die Schweiz beteuert, dass sie sich für Grundrechte engagiert. Doch weder die Mandate noch die Antworten des BAZG lassen erkennen, wie und ob sie sich dort, wo es konkret nötig wäre, tatsächlich für deren Schutz einsetzt. Es bleibt zweifelhaft, ob diese diplomatische Zurückhaltung ausreicht, um die Menschenrechtslage an den EU-Aussengrenzen wirklich zu verbessern.

Und dennoch lässt sich aus den Schweizer Verwaltungsratsmandaten eine wichtige Erkenntnis gewinnen: Externer Druck zeigt Wirkung. Nach den Enthüllungen über Frontex’ Beteiligung an Pushbacks und der Ankündigung des Referendums finden sich in den Vorbereitungsdokumenten zunehmend menschenrechtliche Forderungen. Im Juni 2022 heisst es darin, das Referendum habe deutlich gemacht, dass die Schweizer Bevölkerung grossen Wert auf den Schutz der Menschenrechte lege – und die Situation verbessert werden müsse. Nichtsdestotrotz bleiben konkretere Forderungen aus: Bis heute gibt es keine Anzeichen, dass die Schweiz beispielsweise bei Griechenland direkt wegen der Pushbacks und Gewalt gegen Flüchtende interveniert hat.

Damit gibt sich Flüchtlingsparlamentarier K. nicht zufrieden. Es reiche nicht, über Pushbacks zu sprechen, während die Schweiz weiterhin Personal stelle und das System mitfinanziere. „Wir müssen wissen, wohin das Geld fliesst – niemand will mit seinen Steuergeldern Gewalt unterstützen.” Er fordert mehr Kontrolle über den Einsatz des Schweizer Geldes, mehr Befugnisse für das Grundrechtsbüro und verbindliche Rechenschaftsmechanismen. Zum Beispiel, dass der Grundrechtsbeauftragte Entscheidungskompetenzen erhält, oder endlich eine unabhängige Kontrollstelle eingerichtet wird. Solange dies fehle, dürfe die Schweiz kein Personal in Länder entsenden, in denen systematisch Menschenrechte verletzt werden. „Sonst macht sie sich mitschuldig.”

Statt Frontex zu unterstützen, solle die Schweiz laut K. in sichere Fluchtwege investieren: „Der Zustand heute fördert ein System der Gewalt. Was es wirklich braucht, ist eine Kultur der Solidarität.” Und an dieser arbeitet das Flüchtlingsparlament weiterhin hartnäckig.

Diese Recherche wurde durch zweckgebundene Beiträge vom Europäischen Bürger*innen Forum (EBF) und Solidarité sans frontières (SOSF) unterstützt. Die Unterstützung ermöglichte die Auswertung von den über 1000 Seiten Dokumenten, die via Öffentlichkeitsprinzip offengelegt werden konnten. Die Artikelserie wurde redaktionell unabhängig nach journalistischen Standards produziert. Jegliche Einflussnahme auf den redaktionellen Prozess ist laut Vereinbarung ausgeschlossen. Die Recherche wie auch die redaktionelle Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit zwischen dem WAV Recherchekollektiv und das Lamm.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 60 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3380 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 2100 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 1020 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?