Es ist 1962. Eine Handvoll chilenischer Militärs reist in die Schweiz. Mit dem Auftrag, neue Waffen für ihre technologisch veralteten Truppen anzuschaffen. Sie werden fündig. Unter anderem bei zwei Schweizer Waffenfabrikanten: der Thurgauer Motorwagen-Fabrik (Mowag) und der Schweizerischen Industriegesellschaft (SIG). Die Reise in die Schweiz und der damit verbundene Kauf neuer Schweizer Waffen wird eine Phase der regionalen militärischen Aufrüstung einleiten. Und ein Bündnis zwischen Schweizer Waffenfabrikanten und chilenischen Militärs schaffen, das die Geschichte des südamerikanischen Landes bis heute prägt, aber in der Schweiz kaum bekannt ist.

Die Handelsbeziehung entsteht während einer Notsituation, in der sich die chilenischen Streitkräfte Anfang der sechziger Jahre befinden. Ihre Ausrüstung ist technologisch veraltet. Gleichzeitig sind die Beziehungen zu allen Nachbarländern angespannter denn je, während das Land selbst geprägt ist von sozialen Spannungen: Sowohl in den Städten als auch auf dem Land fordern soziale Bewegungen vehement Demokratisierung und die Umverteilung der Eigentumsverhältnisse. In einem Land, das zu diesem Zeitpunkt von Grossgrundbesitz, einer steinreichen Oligarchie und grosser Armut geprägt ist. Die unruhige Lage in den Nachbarländern mit ihren Guerrillabewegungen bewegt das Militär und die Polizei schliesslich dazu, ihr Waffenarsenal zu erneuern. Um die Unruhen gewaltsam niederzuschlagen und die Grenzen verteidigen zu können.

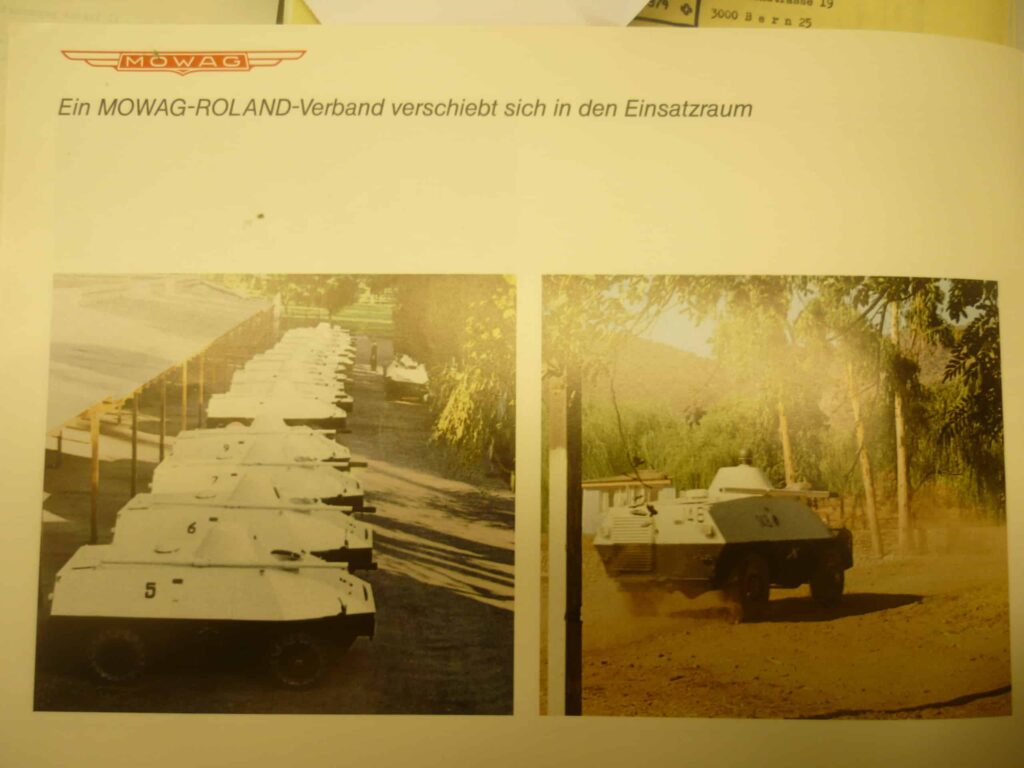

In der Schweiz stossen die Generäle mit ihrem Anliegen, Waffen zu kaufen, um sie gegen die eigene Bevölkerung zu richten, auf offene Arme. Das hiesige Militär hat soeben sein Waffenarsenal erneuert und die produzierenden Unternehmen suchen dringend nach neuen Absatzmärkten. Ein möglicher Verkaufsschlager: das bis heute verwendete Sturmgewehr der SIG. Es gilt als eines der präzisesten Sturmgewehre der Welt. Die Mowag sucht derweil Abnehmer für ihren neu entwickelten Leichtpanzer, der laut firmeneigener Werbung auf die sogenannte „Dritte Welt“ spezialisiert ist.

Aber nicht nur die Rüstungsfirmen sind glücklich über die südamerikanischen Gäste, sondern auch die offizielle Schweiz. Der Bundesrat unterstützt das Geschäft, indem er Unternehmen wie der Mowag und der SIG de facto eine Exportgarantie gewährt. Die aber nicht so bezeichnet, sondern „Ausfallgarantie“ genannt wird. Falls die Zahlung eines Käufers ausbleiben würde, sollen die Unternehmen vom Bund dabei unterstützt werden, den geschuldeten Betrag einzufordern. Falls das nicht funktioniert, übernimmt der Bund einen Teil des Verlustes.

Was bewegt den Bundesrat zu einem solch weitgehenden Zugeständnis an die Waffenindustrie? Laut internen Dokumenten gibt es dafür drei Gründe: die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Unternehmen; der Zwang, durch hohe Produktionszahlen einen für die Schweiz vorteilhaften Preis beizubehalten – und die guten Beziehungen zu Chile.

Wettrüsten. Made in Switzerland.

Grund für die gute Beziehung zwischen dem südamerikanischen Land und der Schweiz ist Eduardo Frei. Der Christdemokrat ist ab 1964 chilenischer Präsident. Was sein Nachname vermuten lässt, bestätigen sowohl Dokumente des Bundes als auch der chilenischen Botschaft in Bern: Frei ist der Sohn eines Schweizer Siedlers, was ihm innerhalb der Schweizer Bevölkerung viel Sympathie verschafft. Auch in der internationalen Diplomatie sind die Schweizer gerne unter sich.

Das freut die helvetische Waffenindustrie. Die Schweizer Unternehmen Oerlikon-Bührle, Contraves – und eben die SIG und die Mowag exportieren massenweise Waffen in den Andenstaat. Aber nicht nur nach Chile. Auch die südamerikanischen Nachbarländer zeigen Interesse an den Schweizer Waffen, und auch sie kaufen kräftig ein. Unter den Staaten entwickelt sich in der Folge ein Wettrüsten. Made in Switzerland.

Das versetzt wiederum die chilenischen Autoritäten in Unruhe. Schliesslich wird das Land neben den sozialen Unruhen eben auch von Grenzstreitereien geplagt. Der Waffenindustrie kann das recht sein, sie ist die grosse Gewinnerin des Wettrüstens. Bern wird dies spätestens 1966 klar, als ein interner Bericht die britische Zeitung New Statesman zitiert. Im Artikel wird über den zeitgleichen Verkauf von Überschalljägern an Peru, Chile und Argentinien berichtet. Unter anderem werden jene Flugzeuge gekauft, die sieben Jahre später während des Militärputschs den Regierungspalast bombardieren.

Allein der chilenische Staat kauft während dieses Wettrüstens bis 1971, laut den unvollständig vorhandenen Dokumenten im Bundesarchiv, Waffen und Munition im Wert von mindestens 46 Millionen Franken in der Schweiz ein. Zum Vergleich: Das sind 15 Millionen Franken mehr als der Kredit, den die Stadt Zürich 1971 für den Bau des Tramtunnels nach Schwamendingen aussprach.

Die ansässigen Waffenfirmen heizen den Wettstreit an, indem sie die chilenischen Botschafter und Generäle freizügig über die Einkäufe der Nachbarländer informieren.

Das Ende einer Freundschaft?

Die enge Beziehung hält allerdings nicht ewig an: 1971 bricht der Export von Waffen nach Chile ein. Die Schweizer Regierung hegt gegenüber dem neuen Präsidenten Misstrauen. Der sozialistische Salvador Allende passt dem Bundesrat weit weniger gut ins Programm als der Exportschweizer Frei. Hinzu kommt das Problem der finanziellen Schwierigkeiten in Chile. Das Land darbt unter anderem an der feindlichen Wirtschaftspolitik gegenüber der sozialistischen Regierung seitens westlicher Staaten. Mit dabei: die Schweiz.

Gleichzeitig wird in der Schweiz immer mehr Kritik am Waffenexport laut. 1972 wird die Initiative für ein komplettes Waffenausfuhrverbot mit 49,6 Prozent Ja-Stimmen nur knapp abgelehnt. Das Abstimmungsresultat wird bei Unterredungen mit der chilenischen Botschaft von Schweizer Regierungsvertretern immer wieder als Argument genannt, um keine neuen Waffenexporte zu erlauben. Auch die unruhige Lage im Land, das von gewaltsamem Widerstand gegen die Linksregierung geprägt ist, wird als Argument gegen Waffenexporte angebracht.

Für den Schweizer Waffenfabrikanten Oerlikon-Bührle ist das aber kein Hindernis. Die Firma betreibt eine Fabrik in Italien – und fertigt die Waffen für Chile ab 1972 dort an.

Die Lage ist also angespannt. Bis am 11. September 1973 das Militär in Chile putscht. Nicht zuletzt dank der früher erworbenen Schweizer Waffen. Sie ermöglichen einen schnellen Sieg der Streitkräfte. Unter Einsatz des Sturmgewehrs der SIG und der Radpanzer der Mowag ist es dem Militär möglich, schnell Kontrolle über den vereinzelten Widerstand zu erlangen. Und die ‚guten‘ Erfahrungen des chilenischen Militärs mit Schweizer Waffen führen dazu, dass auch nach dem Militärputsch enge Verbindungen zu den Schweizer Unternehmen fortgeführt werden.

Die Schweizer Präzisionswaffen werden in den kommenden Jahren dazu beitragen, dass die chilenische Armee sich zu einer der stärksten Lateinamerikas entwickelt. Und eine blutige Militärdiktatur über 16 Jahre aufrecht erhält.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Löse direkt über den Twint-Button ein Soli-Abo für CHF 60 im Jahr!