Das Lamm: Herr Martin, der Untertitel Ihres Buchs lautet „Wie die Mainstream-Medien die Arbeiterklasse im Stich liess“. Was genau verstehen Sie unter dem Begriff Mainstream-Medien?

Christopher R. Martin: Unter dem Begriff verstehe ich Medienhäuser, die sich an ein möglichst grosses Publikum richten, die also ihren Inhalt auf eine breite Öffentlichkeit ausrichten.

Der Begriff wird aber auch immer wieder von der politischen Rechten instrumentalisiert, um Journalist:innen zu diskreditieren…

Das stimmt! Und es passiert auch hier in den Vereinigten Staaten. Ich unterscheide deswegen auch zwischen Mainstream-Medien und konsverativen Medien. Erstere verschreiben sich keiner politischen Seite und berichten meistens aus einer politischen Mitte, damit sie einen möglichst grossen Teil der Gesellschaft erreichen.

Konservative Medien hingegen verfolgen in den Vereinigten Staaten ein klares politisches Ziel. Das haben nicht zuletzt die neusten Enthüllungen gezeigt, die beweisen, dass Moderator:innen von „Fox News“, dem konservativen US-amerikanischen Nachrichtensender, regelmässig mit Berater:innen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Kontakt standen.

Christopher R. Martin ist Professor für digitalen Journalismus in der Abteilung für Kommunikation und Medien an der University of Northern Iowa in Cedar Falls, Iowa. Sein neustes Buch erschien 2019 unter dem Titel „No Longer Newsworthy: How the mainstream-media abandoned the working-class“.

In Ihrem Buch beschreiben Sie bei den grossen Zeitungen in den Vereinigten Staaten eine finanziell motivierte Verschiebung des Inhaltes, der in den späten 1950er-Jahren beginnt.

Bis in die späten 1960er-Jahre waren die meisten Zeitungen im Besitz von Familien. Sie richteten sich an eine breite Masse. Die Idee dahinter war: Je mehr Personen erreicht werden, desto mehr kaufen auch die Zeitung. Mit den Börsengängen der Verlage begannen sich deren Prioritäten zu verschieben.

Um die Einnahmen zu maximieren und den Aktionär:innen gerecht zu werden, fokussierten sie sich auf ein gehobeneres Publikum. In meinen Recherchen stiess ich auf unzählige Inserate in Branchenmagazinen aus den 1960er- und 1970er-Jahren, in denen Zeitungen ihre kaufkräftigen Leser:innen an Werbekunden verkauften. Zeitungen wurden plötzlich von Massenmedien zu Klassenmedien, mit einem Fokus auf die Mittelschicht.

Und gaben so – wie Ihr Buchtitel suggeriert – die Arbeiterklasse auf?

Ja. In dieser Zeit können wir einen Anstieg von Unternehmensjournalismus und Kolumnen zu persönlichen Finanzentscheiden feststellen, während die Berichterstattung über Arbeitsrechte, Gewerkschaften und Machtunterschiede immer mehr in den Hintergrund rücken. Die Zeitungen sprachen ihre Leser:innen vermehrt nicht mehr als Bürger:innen in einer lebendigen Demokratie, sondern als Konsument:innen mit prallem Portemonnaie an. Und das veränderte auch die verwendeten Narrative.

Haben Sie dazu ein Beispiel?

Ja, zwei Streiks von Arbeiter:innen der öffentlichen Verkehrsbetriebe in New York stehen exemplarisch für die veränderte Berichterstattung. Beim Streik in den 1940er-Jahren waren 900 000 Passagiere betroffen. Der Hauptteil der Berichterstattung konzentrierte sich auf die Forderung der Arbeiter:innen, auch weil damals die Überzeugung vorherrschte, dass ein erfolgreicher Streik immer allen Arbeiter:innen weiterhilft.

Als aber bei einem viel kleineren Streik in den 1980er-Jahren gerade einmal 90 000 Passagiere betroffen waren, finden sich fast nur Artikel, die die negativen Einflüsse des Streiks auf die Pendler:innen aus den wohlhabenden New Yorker Vororten hervorhoben.

In diesen Zeitraum, in dem die Mainstream-Medien die Arbeiterklasse aufgegeben haben, fällt auch der Aufstieg der konservativen Medien in den Vereinigten Staaten. Sie wussten einen Teil der Arbeiterklasse – insbesondere weisse Männer – mit kulturellen Themen wie Abtreibungen oder dem vermeintlichen Krieg gegen Weihnachten abzuholen. Andere Teile der Arbeiterklasse – People of Color, Frauen – hatten hingegen keine öffentliche Stimme mehr, was für eine funktionierende Demokratie ein grosses Problem ist.

Ist es nicht aber auch ein Problem, dass von Journalist:innen vermehrt ein akademischer Abschluss verlangt wird und somit Personen aus der Arbeiterklasse untervertreten sind?

Das hat sicher was, ja, wobei ich als Journalismusprofessor natürlich Leute dazu motivieren möchte, einen Abschluss zu machen (lacht). Aber ernsthaft: Viel wichtiger als der sozio-ökonomische Hintergrund der Journalist:innen ist, welche Zielgruppe eine Zeitung ansprechen möchte.

Journalist:innen kennen ihre Leser:innen, und wenn sie Arbeiter:innen und Gewerkschaftsmitglieder nicht dazu zählen, hat das auch einen Einfluss auf die Berichterstattung. Aktuell zeichnet sich aber ein spannender Trend in den Vereinigten Staaten ab: Immer mehr JournalistInnen organisieren sich selbst in Gewerkschaften, etwa bei der „Chicago Tribune“. Sie realisieren gerade selbst, wie wichtig Gewerkschaften sind.

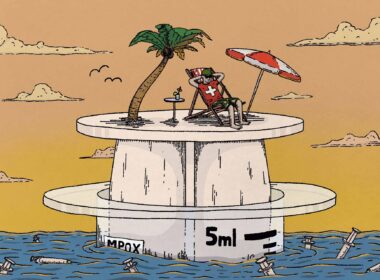

Ein weiteres Problem für die Demokratie ist der Niedergang von Lokalzeitungen. Die Vereinigten Staaten weisen der Schweiz eine düstere Zukunft: Seit 2004 sind über 2100 Zeitungen eingegangen. Wie in der Schweiz läuft aktuell auch in den Vereinigten Staaten eine Debatte zur Medienförderung. Die Biden-Regierung möchte Lokalzeitungen, die Journalist:innen anstellen, indirekt mit Erleichterungen bei den Lohnsteuern subventionieren. Eine gute Idee?

Die Vereinigten Staaten kennen die indirekte Presseförderung seit dem „Postal Service Act“ von 1792. Seitdem erhalten Zeitungen, wie in der Schweiz, eine Ermässigung auf die Postzustellung, und zwar allein aufgrund formaler Kriterien. Der Staat kann also keine unliebsame Zeitung von der Subvention ausschliessen.

Der jetzt im Senat diskutierte Vorschlag ist Teil einer grösseren Gesetzesvorlage. Er basiert auf den Kurzarbeitsentschädigungen, mit denen der Staat den Zeitungen während der Pandemie unter die Arme gegriffen hat.

Es gibt verschiedene Arten, wie der Staat Medien subventionieren kann, aber eines ist klar: Der Verlust von immer mehr Lokalzeitungen führt zu fehlender Kontrolle von Regierungen auf lokaler Ebene, zu weniger Berichterstattung über Arbeiter:innen und Gewerkschaften sowie zu einem Vakuum, das durch Fake-News in den sozialen Medien gefüllt wird. Ausserdem führt es dazu, dass lokale Themen durch nationale politische Debatten überschattet werden.

Sowohl Republikaner:innen als auch rechte Politiker:innen in der Schweiz fürchten jedoch, dass die Medienförderung zu einem Verlust der journalistischen Unabhängigkeit führt.

Das Wichtige ist doch, wie die Medienförderung ausgestaltet ist. Ich habe zum Beispiel 2020 in einem Meinungsbeitrag vorgeschlagen, dass der Staat die Postzustellung von Zeitungen komplett subventionieren sollte. Grosse Medienhäuser wie etwa die „New York Times“ schaffen die digitale Transformation gut, aber für Lokalzeitungen wird die gedruckte Zeitung noch länger zentral bleiben. Ihnen würde der komplette Erlass der Postgebühren Zeit und Luft für die Umgestaltung ihres Angebots geben.

Andere, wie etwa der Aktivist und Professor für Kommunikation Robert W. McChesney schlagen vor, dass der Staat den Bürger:innen sogenannte Nachrichten-Gutscheine gibt, mit denen sie im Wert von 200 Dollar gemeinnützige Medienunternehmen ihrer Wahl unterstützen können.

Was ich am Schweizer Medienpaket gut finde, ist die Beschränkung der direkten Medienförderung für Onlinemedien auf sieben Jahre. So wird ausgeschlossen, dass die Politik gewisse Medien für unliebsame Berichterstattung bestrafen kann. Solange die Verteilung der Subventionen auf formalen und nicht auf inhaltlichen Kriterien passiert, sehe ich kein Problem.

Wie aber müssen wir über den Verlust von Unabhängigkeit denken, wenn ein Grossteil der Zeitungen in den Händen immer weniger Medienkonzerne liegt?

Das ist eine gute Frage. Wenn wir über Unabhängigkeit sprechen, reden wir meistens davon, dass Medien unabhängig von staatlichen Eingriffen berichten können. Tatsächlich gibt es aber auch Zensur, die von den Medienkonzernen selbst ausgeht. So berichten Zeitungen nicht gern kritisch über ihre grössten Werbekunden. Und wenn ihre Belegschaft streikt oder sich in einer Gewerkschaft organisieren möchte, sprechen sie auch lieber über andere Themen.

Herr Martin, Sie sind Professor für digitale Medien. Eine einfache Frage zum Schluss: Wie kann man mit Onlinejournalismus Geld verdienen?

Leider habe ich auch keine abschliessende Antwort. Was klar ist: Die Inserateeinnahmen sind weiter am Schwinden, als Finanzierungsmodell eignet sich der Werbemarkt immer weniger. Zwar sind die Kosten für ein reines Onlinemedium ein bisschen tiefer, aber der grösste Ausgabenposten – die Journalist:nnen – bleibt bestehen. Viele Medien setzen wieder vermehrt auf Abonnent:innen.

Das Problem dabei ist, dass Onlinemedien längst nicht mehr nur mit anderen journalistischen Medien um Gelder kämpfen, sondern auch mit anderen Unterhaltungsprodukten wie Netflix oder Podcasts. Jeder Haushalt hat eine finanzielle Limite, wie viel er für Abos ausgeben kann.

Eine Strategie, wie die verlorenen Werbeeinnahmen an Onlinemedien zurückverteilt werden können, verfolgt Australien. Dort müssen Facebook und Google ihre Werbeeinnahmen mit Medien teilen, weil deren Artikel einen grossen Teil der Inhalte auf den sozialen Medien ausmachen.

Im Allgemeinen empfehle ich Verleger:innen, die in finanzieller Not stecken, dass sie sich wieder als Massenmedium verstehen sollen: Schreibt über die Themen, die die Menschen vor Ort beschäftigen, damit sie sich mit der Zeitung identifizieren. Das bedeutet aber auch, dass der einseitige Fokus auf die Mittelklasse verschwinden muss und vermehrt die Probleme aller Bürger:innen ins Zentrum rücken müssen. Und das umfasst auch Berichterstattung über Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften.

Am 13. Februar dieses Jahres stimmt das Schweizer Stimmvolk über das Medienpaket des Bundes ab. Damit wird entschieden, ob Medien in Zukunft staatliche Subventionen erhalten. Auch das Magazin Das Lamm würde von einer allfälligen Medienförderung profitieren. Wie viel Subventionen im Falle einer Annahme des Medienpakets tatsächlich zugesprochen würden, sind unklar. Die Abstufungen werden erst vom Bundesrat ausgearbeitet, wenn die Vorlage angenommen wird.

Nächste Woche erscheint bei uns ein Interview dazu, worin wir uns genauer damit auseinandersetzen und Stellung beziehen.

Dieses Interview ist zuerst bei der P.S.-Zeitung erschienen. Die P.S.-Zeitung gehört wie Das Lamm zu den verlagsunabhängigen Medien der Schweiz.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 15 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1040 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 525 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 255 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Löse direkt über den Twint-Button ein Soli-Abo für CHF 60 im Jahr!