Wer in der Notaufnahme eines Spitals sitzt, möchte möglichst rasch behandelt werden. Diese sind aber zusehends überfüllt, was nicht nur zu gefährlich langen Francisco Javier Bautista de la CruzWartezeiten führt, sondern auch Personal und Strukturen überbelastet. Eine parlamentarische Initiative des ehemaligen GLP-Nationalrats Thomas Weibel (ZH) verspricht jetzt eine einfache Lösung.

Gemäss der Initiative handle es sich bei einem grossen Teil der Konsultationen in Spitalnotaufnahmen um sogenannte „Bagatellfälle”, die den echten Notfällen den Zugang zu Hilfe erschwerten. Diese Bagatellfälle könnten aber ebensogut von Hausärzt*innen behandelt werden, zu etwa der Hälfte der Kosten. Eine Revision des Krankenversicherungsgesetzes soll es Kantonen nun ermöglichen, vor Ort eine Gebühr von beispielsweise 50 Franken zu erheben, wenn jemand eine Notfallstation aufsucht. Damit soll der zunehmende Strom an Patient*innen vermehrt zu Hausärzt*innen, Apotheken und 24-Stunden-Notfallpraxen gelenkt werden. Ausnahmen von der Gebühr sieht die Initiative lediglich für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, bei einer stationären Behandlung oder bei Zuweisung durch medizinische Fachkräfte vor.

Der Nationalrat hat der Initiative letzte Woche mit 108 zu 85 Stimmen bei einer Enthaltung folgegegeben, getragen von der Fraktion der SVP, der liberalen, der grünliberalen und der Hälfte der Mitte-Fraktion.

Weder umsetzbar noch sinnvoll

Wer 50 Franken für einen Bagatellfall zahlen muss, überlegt sich den Spitalbesuch zweimal. Scheint auf den ersten Blick einleuchtend. Trotzdem zweifeln verschiedene Spitäler, Verbände und Expert*innen an der praktischen Umsetzbarkeit. Dies beginnt für Stefan Althaus vom Verband der Schweizer Spitäler H+ bereits damit, dass eine klare Definition von Bagatellfällen nicht existiert und auch kaum möglich sei. „Ein Notfall liegt vor, wenn Betroffene nach eigenem Ermessen dringend Hilfe brauchen”, sagt Althaus. Die Initiative sieht zwar dann von der Gebühr ab, wenn Patient*innen nach der Notaufnahme stationär aufgenommen werden. Damit würde aber bei denjenigen Notfällen eine Gebühr erhoben, die nur eine ambulante Behandlung brauchen, wie bei einer Schnittverletzung auf der Baustelle. In ihrem Votum warnt die SP-Nationalrätin Yvonne Feri während der Nationalratsdebatte deshalb: „Patientinnen und Patienten könnten unnötigerweise stationäre Behandlungen verlangen, um die Gebühr zu umgehen.” Das bestreitet Christophe Kaempf vom Krankenkassenverband Santésuisse: „Ein Arzt muss zuerst ein Diagnose feststellen, danach erfolgt ein ärztlicher Entscheid, ob die Behandlung stationär oder ambulant erfolgt.” Es bleibt allerdings fragwürdig, ob Ärzt*innen Patient*innen vor die Tür stellen, die eine stationäre Behandlung verlangen – und wie diese darauf reagieren.

Eine weitere Ausnahme sieht die Initiative bei einer vorhergehenden Konsultation vor, sei es durch die eigene Hausärztin, den Apotheker oder das Ärztefon. Sie lässt allerdings offen, wie dies überprüft werden soll, wie stark die Notaufnahmen mit der Überprüfung belastet würden und welche Mehrkosten die Administration produzieren würde. In Deutschland wurde bereits 2004 eine Gebühr für Bagatellfälle eingeführt – und 2012 aus den obigen Gründen wieder abgeschafft.

Der Verband der Schweizer Spitäler H+ warnt ausserdem davor, die Diagnose den Patient*innen zu überlassen. „Es ist schwer bis unmöglich, in einem schlechten Zustand ‚objektiv’ zu unterscheiden zwischen einem Bagatellfall und einem Notfall”, sagt Althaus. Das setzt finanzielle Fehlanreize für die Ärmsten: Wenn 50 Franken eben doch viel Geld sind, wird man sich zweimal überlegen, bei einem Stechen in der Brust oder ähnlich diffusen Symptomen ins Spital zu gehen. Das birgt Risiken, erklärt Althaus: „Wer aus Angst vor einer Gebühr seinen schlechten Zustand (zu lange) ignoriert und davon absieht, in den Spitalnotfall zu gehen, setzt sich gegebenenfalls gesundheitlichen Risiken aus. Zudem kann sich erst im Nachhinein, aufgrund einer konkreten Diagnose, herausstellen, ob der Eintritt über den Notfall eine Bagatelle oder ein echter Notfall gewesen ist.” Von Besserverdienenden hingegen ist kaum anzunehmen, dass ein Fünfziger sie von der Notaufnahme fernhält. Eine israelische Studie des Journal of Legal Studies von 2000 hat gezeigt, dass Menschen ihr Fehlverhalten nicht ablegen, wenn kleine Bussen bei staatlichen Leistungen erhoben werden. Wer es sich leisten kann, übersieht das Preisschild. Die Ärmsten aber schreckt es ab.

Die Wehleidigen

Die Überbelastung der Notaufnahmen in Spitälern ist unbestreitbar. Die letzte umfassende Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Obsan verzeichnete zwischen 2007 und 2011 eine Zunahme um 26 Prozent bei Konsultationen von Notaufnahmen. Ein anhaltender Trend, den auch die Schweizer Spitäler mit hauseigenen Zahlen bestätigen. Doch dem Vorstoss liegt ein zutiefst problematischer Stereotyp zugrunde: die Wehleidigen. „Im Spitalnotfall ist kein Platz für Wehwehchen” titelte etwa die NZZ lapidar. Wer wegen eines „Bobo” in die Notaufnahme renne, solle die Kosten selbst tragen. Auf Plakaten des Kantons Luzern appelliert sogar DJ Bobo mit dem Slogan „Gehen Sie nicht wegen jedem Bobo zum Arzt!” an die Eigeninitiative. Ähnliche Töne auch im Parlament: In ihrem Votum spricht die Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy von Menschen mit fehlendem „Kostenbewusstsein”, die „unüberlegt am Wochenende ins Spital gehen statt zum Arzt.”

Dabei lässt sich das Bild der Wehleidigen, die wegen jedem Schnupfen die Notfallpforten verstopfen, gar nicht belegen. Gemäss der Studie von Obsan steigt die Anzahl der Notfallpatient*innen zwar, der Anteil der Hospitalisierung bleibt aber mit rund einem Drittel stabil. Laut den Studienautor*innen gibt das einen Hinweis darauf, dass die Anzahl an Bagatellfällen gar nicht zunimmt. Dies bestätigt auch Nicolas Drechsler vom Unispital Basel (USB). Hier werden alle Ankommenden in fünf Prioritätsstufen triagiert: „Die Fälle, die in die tiefste Einstufung fallen, also keine oder nur eine kleine, routinemässige Versorgung brauchen, machen einen verschwindend kleinen Prozentsatz aus, der übrigens am USB in den letzten Jahren auch nicht gestiegen ist (unter 2 Prozent). Ein Drittel der Patienten auf dem Notfall wird bei uns danach stationär aufgenommen, ein Drittel braucht weitergehende Abklärungen. Es ist also schon einmal nur ein Drittel, das theoretisch auch anderswo versorgt werden könnte.” Die tatsächliche Anzahl der Bagatellfälle der gesamten Schweiz wurde bisher nie erhoben und bleibt somit offen für Spekulation.

Eindeutig belegt ist aber, bei wem die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, die Notaufnahmen zu nutzen: bei chronisch Kranken, bei Kindern bis sechs und bei Menschen über 86 Jahren. Kinder sind von der Gebühr ausgeschlossen. Somit sind besonders chronisch Kranke und ältere Menschen von der GLP-Gebühr betroffen; nicht gerade Menschen, denen man leichtfertig eine falsche Selbstdiagnose vorwerfen sollte. Eine Gruppe, deren körperliche Beschwerden ständig bagatellisiert werden und die noch keinerlei Erwähnung in der Debatte gefunden hat, sind Frauen. Wie eine Studie des Zürcher Stadtspitals Triemli zeigt, zögern Frauen medizinische Hilfe bei Herzinfarkten ohnehin schon länger hinaus als Männer. Ihre Symptome variieren oft, weswegen sie nicht als Notfall erkannt und als Wehwehchen abgetan werden. Hier eine Busse zu erheben, kann mehr kosten als ein Fünfziger – nämlich ein Leben.

Die Initiative zeugt noch von einem weiteren, weit verbreiteten Stereotyp. „Die Schweiz kennt ja die bewährte Tradition, dass Hausärzte in der Regel die erste Anlaufstelle für medizinische Versorgung sind”, postulierte der Zürcher GLP-Nationalrat Martin Bäumle. Wer diese Tradition nicht kennt, ist für viele klar: „Ausländer wissen schlicht nicht, dass es im hiesigen Gesundheitssystem passendere Angebote gibt”, heisst es in der NZZ. Zu den Wehleidigen gesellen sich in der Diskussion damit immer auch die Ausländer*innen, die mit allerlei Lappalien die Spitäler behelligen. Aber auch dieses verbreitete Vorurteil findet keine Belege. So hat eine Befragung der ZHAW am Waidspital Zürich erwiesen, dass 75 Prozent der Ausländer*innen im Hausärzt*innenmodell versichert sind; eine ähnlich hohe Rate wie bei Schweizer*innen. Der effektive Anteil ausländischer Patient*innen ist nicht bekannt, weil die Nationalität bei ambulanten Behandlungen nicht erfasst wird. Gemäss Obsan ist der Anteil an stationären Behandlungen bei europäischen Patient*innen aber gleich hoch wie bei schweizerischen. Patient*innen von ausserhalb von Europa werden sogar häufiger als Schweizer*innen hospitalisiert. Das könnte daran liegen, dass Ausländer*innen ärztliche Hilfe tendenziell später in Anspruch nehmen, also wenn die Beschwerden bereits stärker sind. „Dieses Phänomen erklärt sich durch Hindernisse sozioökonomischer Art, fehlende Krankenversicherung, finanzielle Umstände, die der Gesundheit zweite Priorität geben, und sprachliche Schwierigkeiten mit der Angst, sich nicht verständlich machen zu können”, so die Autor*innen der Obsan-Studie.

Andere Wege

Die Hausärzt*innen werden immer älter und weniger, vor allem auf dem Land, und nicht jede*r möchte Notfälle in der eigenen Praxis behandeln. Patient*innen wollen rasch und ausserhalb ihrer Arbeitszeit behandelt werden – ob man das nun gutheisst oder nicht. In dieser gesellschaftlichen Realität steht der Vorstoss quer; er ist ein Stück Nostalgie einer längst vergangenen Gesundheitspolitik. Dabei sind die Spitäler bereits einen Schritt weiter. Einige bieten etwa vorgelagerte Triagen an, die schon beim Eintritt dringende von weniger dringenden Fällen trennen. Das reduziert Wartezeiten, garantiert eine rasche erste Beurteilung und stellt eine geeignete Behandlung rund um die Uhr sicher. Andere betreiben walk-in-Kliniken als niederschwellige Anlaufstellen für körperliche Beschwerden und Unfälle, die keine direkte Konsultation im Spital verlangen. In diese Strukturen werden auch Hausärzt*innen eingebunden, was die Häufigkeit und Dauer ihrer Notfalldienste massiv reduziert. So verfügt das Kantonsspital Baden bereits seit 2007 über ein erfolgreiches interdisziplinäres Notfallzentrum.

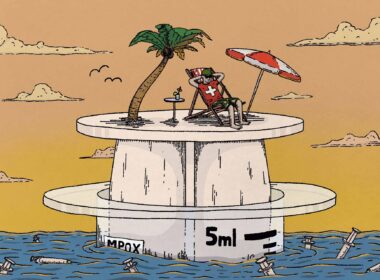

Medizinische Hilfe muss 24/7 angeboten werden können. Wenn die Spitäler diese Aufgabe nicht übernehmen, bleibt offen, wer es sonst tun soll. Deshalb müssen sie entlastet werden. Eine Gebühr auf Bagatellfälle ist aber der falsche Weg. Die Initiative zielt auf individuelles Fehlverhalten wehleidiger Patient*innen und sie trifft die Schwächsten. Damit wird unsere solidarische Gesundheitsversorgung auf Kosten derer geflickt, die sie am nötigsten haben. Und die Erfolgsaussichten sind ohnehin mehr als fragwürdig. Die Initiant*innen müssen einsehen, dass es in dem Falle leider nicht ist wie bei Globuli: Es hilft nicht alles, nur weil man fest dran glaubt.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Löse direkt über den Twint-Button ein Soli-Abo für CHF 60 im Jahr!