Ende der 1990er Jahre wähnte man sich am postulierten «Ende der Geschichte», Kapitalismus und Mittelstand für alle und immer, begrifflich verpackt als «soziale Marktwirtschaft» und «Demokratie». Die Menschen sollten sich im einzigen und besten aller vorstellbaren Gesellschaftssysteme glauben, begleitet von einem postmodernen Soundtrack, der soziale Fragen – von Klassen ganz zu schweigen – als überholt deklarierte und das Ende aller politischen Subjektivität als radikale Theorie feierte. Immerhin, Karriere machen wollte kaum jemand – oder wer es wollte, wurde bemitleidet, so viel Inspiration war von 1968 und 1980 geblieben. Wer sich politisierte, tat es damals vor allem mit Blick auf andere Länder, wo sich Verwerfungen und Krisen schärfer zeigten.

Und doch befanden wir uns mitten in einem Prozess, der spätestens in den 2000er Jahren auch die Verhältnisse in der Schweiz umkrempelte. In der Maschinen- und Pharmaindustrie wurden unsere Verwandten und Nachbar:innen «wegrationalisiert» – Arbeitsplätze und soziale Sicherheiten wichen einer vermeintlich höheren, unantastbaren Vernunft der Synergien und Standortlogiken. Die ältere Generation traf das unterschiedlich: In den pharmazeutischen Labors und Forschungseinrichtungen protestierten nur wenige, viele freuten sich bereits mit 55 oder 60 Jahren auf die Pension. Und doch, im Zuge der Fusion von Sandoz und Ciba-Geigy zu Novartis wurde in Basel demonstriert.

In der Maschinen- und Metallindustrie sowie im Eisenbahnbau verliefen die «Restrukturierungen» jedoch nicht überall gleich still und leise; bei Adtranz Pratteln, bei Swissmetal im jurassischen Réconvilier, bei Bombardier, ABB und der SBB kämpften Menschen um ihre Existenzen, besetzten und bestreikten ganze Fabriken. Linke Gewerkschafter wie der verstorbene Nicolas Vuillemin, Sprecher der Swissmetal-Belegschaft in Réconvilier, oder Gianni Frizzo aus der SBB-Werkstatt in Bellinzona widersprachen den politischen und ökonomischen Entscheidungsträgern; Frizzo stellte sich an einer legendären Pressekonferenz gegen den ebenfalls anwesenden Bundesrat Moritz Leuenberger und liess den sozialdemokratischen Verkehrsminister als den technokratischen Karrieristen dastehen, der er war.

Von diesen Kämpfen liess sich lernen, warum Globalisierungskritik nicht allein der Kampf gegen Windmühlen war, als der er häufig dargestellt wurde. Der Arbeitskampf in Bellinzona endete erfolgreich mit dem Erhalt der SBB-Werkstatt, und in jener Zeit wurden in der Schweiz breite Bündnisse gebildet, die von der antikapitalistischen Linken bis zur Gewerkschaftsbewegung reichten. Vielleicht gelang damals ein kleines bisschen, was linke Kräfte seither herausfordert: Überzeugend mit jenen zu kämpfen, deren neuerdings «systemrelevante» körperliche, materielle Arbeit ökonomisch und gesellschaftlich entwertet ist. Ein Rückblick auf den globalisierungsbedingten Strukturwandel in der Schweiz könnte insofern auch Anlass sein, sich vermehrt mit der Marginalisierung und den Organisierungsansätzen des Dienstleistungsproletariats zu beschäftigen.

Von der zeitgenössischen Presse wurden die Kämpfe in der «alten» Industrie selten zur Kenntnis genommen, wie seit je kam in ihr die Welt der Arbeit so gut wie nicht vor. Lieber kaprizierte man sich auf die Stigmatisierung und Abwertung eines Teils der globalisierungskritischen Demonstrant:innen, des so genannten Black Block.

Globale Erhebungen gegen Eigentumsrechte, Finanzkapital und freie Märkte

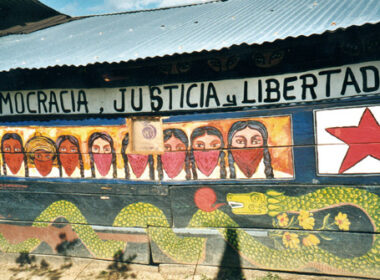

In die solcherart unterschiedlich ausgeprägten Formen und Gesichter der Globalisierung hinein kamen Ereignisse, die in anderen Ländern passierten und unsere Aufmerksamkeit bannten. Unberechenbare, in die Wirklichkeit hereinbrechende Ereignisse, deren Widersprüchlichkeiten und Dynamiken niemand abschätzen konnte. Auch brachte sie kaum jemand auf Anhieb in Verbindung mit den Kämpfen bei ABB oder in der Metallverarbeitung. Heute verstehen wir genauer, was die damaligen Bewegungen in Analyse und Praxis zu erfassen versuchten.

In diese von vielen noch nicht wirklich begriffenen, sondern eher diffus abgelehnten Globalisierungsprozesse hinein platzten die oben erwähnten Ereignisse, z. B. die «Battle of Seattle», die durch militante Demonstrationen und politische Widersprüche verhinderte Tagung der Welthandelsorganisation (WTO) im Dezember 1999. Indymedia, die unabhängige linke Internetplattform, trat erstmals international in Erscheinung.

Fortan konnte man sich auf den meist im nationalen oder regionalen Rahmen gegründeten Ablegern über Aktionen informieren und erhielt Tipps zu Anreise und Übernachtung sowie zum Umgang mit staatlicher Repression. (Indymedia wurde leider zu einem frühen Beispiel der Janusköpfigkeit von digitalem Aktivismus; es starb in kleinteiligen identitären Diskussionen, die an heutige Twitter-Unkulturen erinnern.)

Wir befanden uns mitten in der forciert betriebenen Neoliberalisierung des Kapitalismus; es fand eine ideologische Offensive statt, gemäss der Wohlstand am besten zu erreichen sei, indem Institutionen geschaffen werden, die weltweit Eigentumsrechte, freien Handel und freie Märkte durchsetzen – grosse Firmen verlegten ihre Produktion zunehmend an die profitabelsten Standorte und der globale Süden versank in Schuldenbergen und Strukturanpassungsprogrammen, statt vom behaupteten Trickle-Down-Effekt zu profitieren. Auch Staaten sind in dieser Logik allein dem Ziel verpflichtet, den ungehinderten Fluss von Finanzkapital und unbeschränkte Marktaktivitäten zu garantieren.

Heterogenität als Stärke der Bewegung

Im Juli 2001 stellte dann zweifellos Genua ein herausragendes Ereignis dar. Je nach Angaben demonstrierten vom 20. bis 22. Juli bis zu 300’000 Menschen gegen das Treffen der Regierungschefs der G8 – der reichsten Industrieländer und Russlands. Es gab mehrere Demonstrationen, Konzerte von 99 Posse und Manu Chao, einen «global action day» sowie einen Gegengipfel. Organisatorischer Fluchtpunkt war das Genueser Sozialforum (GSF), getragen wurden die Gipfelproteste von unzähligen linken Organisationen, Parteien und Zusammenhängen, in deren Protestzentrum unterschiedliche Themen standen.

Etablierte Nichtregierungs- und christliche Organisationen demonstrierten gegen einzelne negative Aspekte der Globalisierung, zum Beispiel gegen die Verschuldung der Entwicklungsländer, die Verhandlungsrunden der WTO oder die zunehmende Ungleichheit der Reichtumsverteilung. Andere Organisationen und Gruppen aus dem antikapitalistischen, kommunistischen und anarchistischen Spektrum fokussierten eher auf die Kritik an der Totalität der gesellschaftlichen (Re-)Produktion im Kapitalismus.

Neben der Ablehnung der undemokratischen «Globalisierung von oben» hatte die Bewegung indessen kein einigendes Band. Differenzen galt es auszuhalten, in der bewegungsinternen und ‑externen Argumentation wurde offensiv damit umgegangen und die Heterogenität der Bewegung zu ihrer Stärke erklärt. (Dem soll nicht widersprochen werden; zum damaligen Zeitpunkt war es eine sehr gute, realistische Lösung für breite Bündnisse mit einem pragmatischen gemeinsamen Ziel, der Gipfelblockade. Mit Blick auf aktuelle soziale Auseinandersetzungen und gesellschaftspolitisch alternative Perspektiven sei aber doch die Frage nach auf Dauer angelegten organisatorischen Zentren angesprochen.)

Die Heterogenität vermochte auch der Frage der Militanz standzuhalten. Sicherlich, den maximal voneinander entfernten Positionen fiel der Umgang miteinander nicht unbedingt leicht. Hunderte, zum Zeichen der Friedlichkeit in die Höhe gestreckte, weiss bemalte Hände waren für manche angesichts der in Genua herrschenden, potenzierten gewaltförmigen staatlichen Repression schwer zu ertragen. Schon im Vorfeld fand eine beispiellose (auch nachfolgende Proteste behindernde) grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit und Vernetzung statt.

Während des Gipfels wurden Demonstrant:innen am Strassenrand und in der Polizeikaserne Bolzaneto misshandelt bis hin zu systematischer Demütigung und Folter; in der Nacht vom 21. Juli 2001 zwischen 22 Uhr und Mitternacht stürmte die Polizei die Diaz-Schule, einen Übernachtungsort der Medien kollektive und Demonstrant:innen, und prügelte unzählige Aktivist:innen ins Krankenhaus.

Respectability Politics – der aus der US-Bürgerrechtsbewegung bekannte Ansatz «wir bleiben friedlich und exponieren damit eure Gewalt» – vermochte angesichts der Gewalt vor Ort und der internationalen Marktgewalt, gegen die demonstriert wurde, nicht zu überzeugen. Nicht unproblematisch war aber auch das Auftreten und Verhalten einiger schwarz Vermummter, die kaum von zivilen Mitgliedern der Polizei zu unterscheiden waren. (Womit nicht gesagt ist, dass sie den Strohmann «Black Block» zu verantworten hätten.) Die weissen Hände störten sich daran, aber auch Feminist:innen mit Kritik an gewaltförmigem und oft stereotyp maskulinem Auftreten sowie andere Aktivist:innen mit einem Interesse an einer zwar militanten, aber doch für breite Teile offenen Bewegung.

Ziel: Sturm der Roten Zone

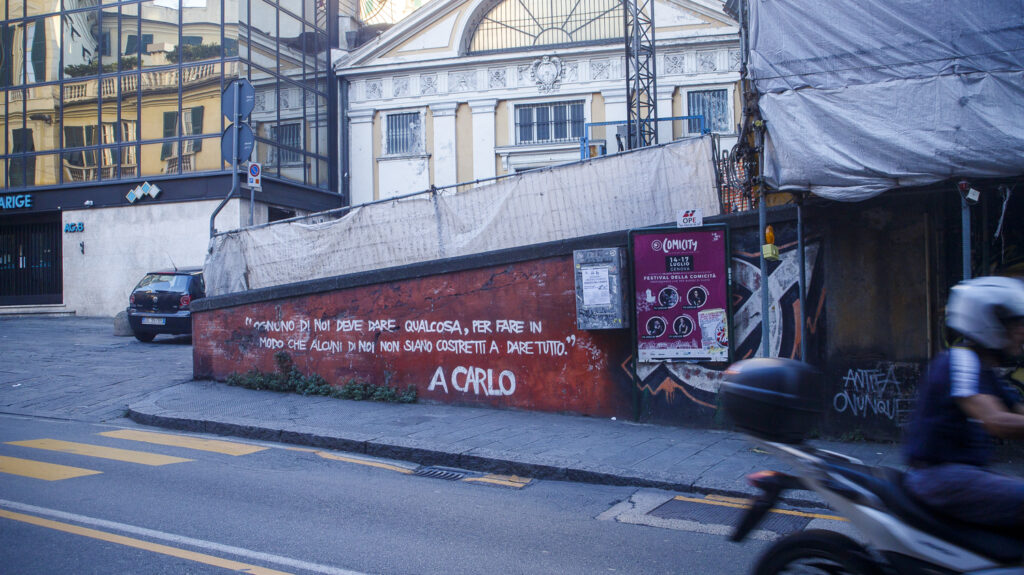

Dennoch waren die Differenzen untergeordnet. Wie auch immer man sich die Blockade des Gipfels im einzelnen vorstellte, erklärtes Ziel war das Eindringen in die Rote Zone. Also in jenen polizeilich komplett abgeriegelten Bereich der Innenstadt, in dem die Gipfelmitglieder tagten. Stimmen, die sich von militanten Demonstrant:innen abgrenzen wollten, gab es zwar. Ihnen wurde jedoch am Nachmittag des 20. Juli 2001 die Legitimität entzogen: Carlo Giuliani, ein junger Demonstrant aus einer kommunistischen Familie, wurde auf der Piazza Gaetano Alimonda von einem im Polizeifahrzeug sitzenden Polizisten erschossen. Dies, nachdem Demonstrant:innen den Jeep attackierten. Vor Ort stand die Zeit für einen Moment still. Polizist:innen und Demonstrant:innen standen im Kreis um den unter einem weissen Tuch liegenden Toten und schwiegen unter Schock.

(Foto: @Jorimphotos)

Es dominierten fortan von Tausenden getragene Sprechchöre: «Vergogna» (Schande) und «Assassini» (Mörder). In Genua herrschten Zustände, die dem Selbstbild jeder parlamentarisch-bürgerlichen Demokratie spotteten. Nur zögerlich und teils gar nicht wurde die lange Liste der Taten aufgearbeitet, durch die die Staatsapparate ihre eigenen Regeln gebrochen hatten. Prozesse gegen Verantwortliche seitens des Staates wurden verschleppt oder fanden wegen Verjährung gar nie statt.

Die Demonstrant:innen verhielten sich während des Ereignisses weitgehend nach eigenen Vorstellungen. Insofern war Genua ein riesiges Labor, um politische Erfahrung zu sammeln. So zentral die Auseinandersetzung mit Theorie und Analyse ist, die Gipfelerfahrung vermittelte eine Vorstellung von der Macht kollektiver Handlungen und zeigte, dass der Gegner nicht unangreifbar war.

Die Herrschenden in der Roten Zone hatten berechtigte Angst, und allein das war ein Erfolg. Zudem gab es Momente von Klassensolidarität, die schon damals (zumindest für eine Demonstrantin aus der Schweiz) selten waren: Demonstrant:innen wurden in proletarischen Quartieren mit Wasser und Zuspruch versorgt. Hand- und Kopfarbeiter:innen waren gleichermassen Teil der Bewegung, es gab kaum Show und Working Horses. Ein internationalistischer Spirit wehte durch Genua, man wusste von Kämpfen in Lateinamerika und den Demonstrant:innen aus Griechenland, die an der Anreise nach Genua gehindert wurden und schliesslich doch eintrafen.

Wer Mut brauchte, erhielt ihn. Die Schreibende auf der Suche nach ihren verloren gegangenen Genoss:innen, als Helikopter über Genuas Strandquai flogen und sich zum Abwurf von Tränengas vorbereiteten. Unerwartet in eine Menschenkette von Basisgewerkschafter:innen (COBAS) aufgenommen, zwischen zwei älteren Frauen, wusste ich, dass auch ich trotz mehr Angst als Mut in physischen Konfrontationen den Sturm auf die Rote Zone überstehen würde.

Doch der Sturm blieb letztlich leider aus.

Zwei Monate später, am 11. September wurde das World Trade Center von zwei Flugzeugen getroffen, dann folgten die Angriffskriege gegen Afghanistan und den Irak und es bestätigte sich, dass auch das Argument des Welthandels, der den Weltfrieden fördern soll, der Realität nicht standhält.

Dieser Text wurde ursprünglich im Ajour Magazin publiziert.

Journalismus kostet

Die Produktion dieses Artikels nahm 14 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 988 einnehmen.

Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:

Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.

CHF 490 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)

CHF 238 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)

CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.

Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.

Solidarisches Abo

Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.

Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.

In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.

Einzelspende

Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?